Remedios Varo

Garcia Catherine, Remedios Varo, peintre surréaliste ? : création au féminin, hybridations et métamorphoses, Paris, L’Harmattan, 2007

→Gil Antonio J. & Rivera Magnolia, Remedios Varo : el hilo invisible, Mexico, Siglo XXI Editores, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015

The magic of Remedios Varo, National Museum of Women in the Arts, Washington, 10 février – 29 mai 2000 ; Mexican Fine Arts Center Museum, Chicago, 16 juin – 20 août, 2000

→Adictos a Remedios Varo. Nuevo Legado 2018, Museo de arte moderno, Mexico, 19 octobre 2018 – 28 février 2019

Peintre et écrivaine espagnole.

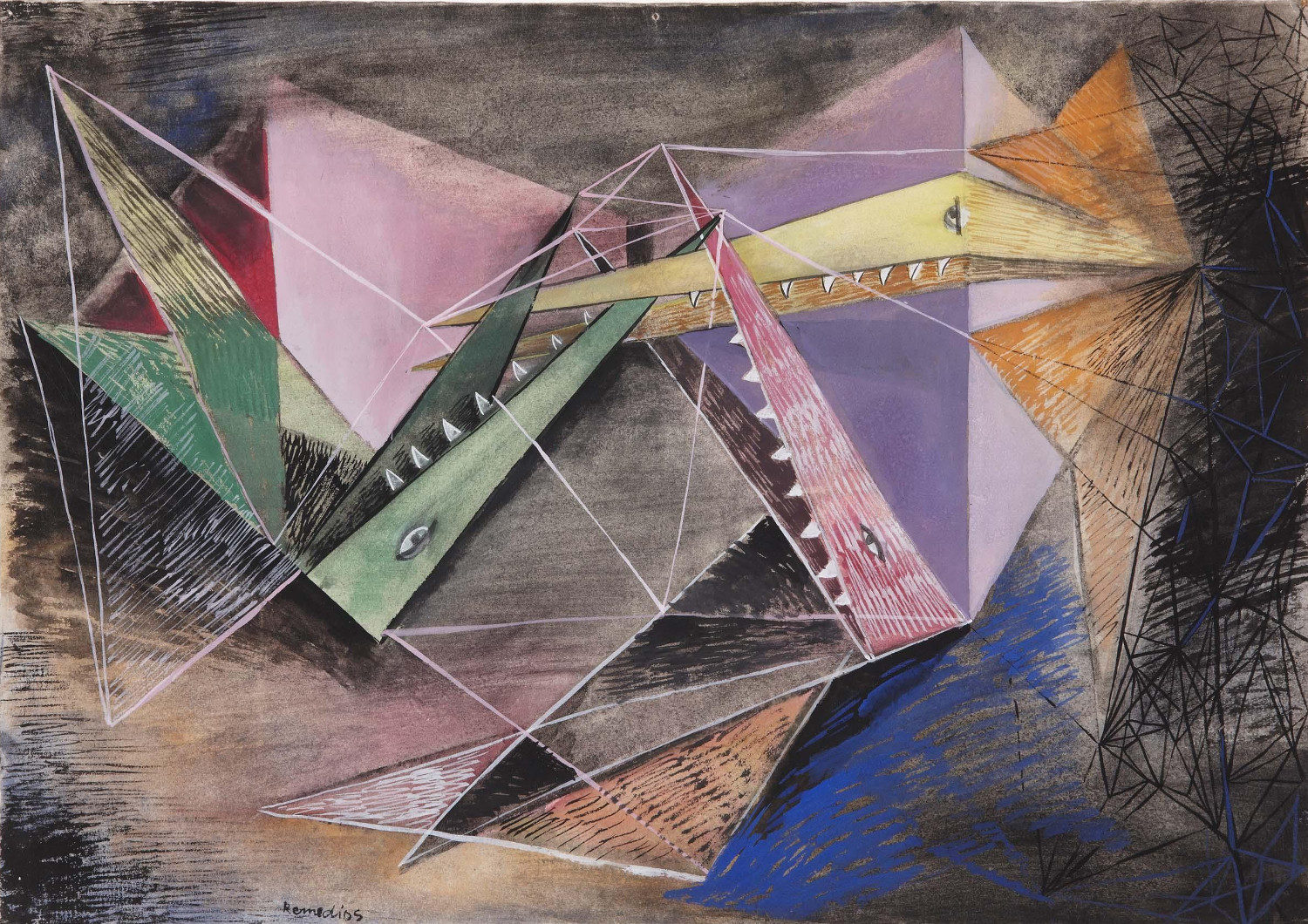

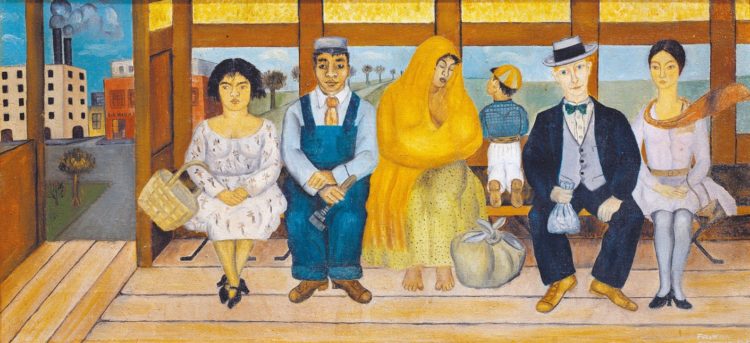

D’origine catalane, Remedios Varo est devenue l’une des plus importantes artistes surréalistes du Mexique. Son œuvre porte le souvenir des voyages avec son père ingénieur hydraulicien et de son éducation religieuse, à travers les figures de pèlerins vagabonds, de machines et de jeunes pensionnaires. À l’âge de 17 ans, elle est l’une des très rares femmes à intégrer la prestigieuse Real Academia de Bellas Artes de San Fernando à Madrid. Avec le peintre anarchiste Gerardo Lizarraga, qu’elle épouse en 1930, elle s’installe à Barcelone, où elle se lie avec les surréalistes Esteban Francés et Oscar Dominguez. Elle pratique le collage (La Leçon d’anatomie, 1935), le cadavre exquis, et communique avec les surréalistes parisiens par l’intermédiaire de Marcel Jean. En 1936, elle participe à l’unique exposition du Groupe logicophobiste qui revendique les liens entre l’art, la littérature et la métaphysique. L’année suivante, elle suit à Paris le poète et essayiste Benjamin Péret. Elle ne pourra jamais retourner dans son pays à cause du franquisme. Malgré sa participation aux expositions surréalistes, l’essentiel de son activité picturale en France est alimentaire. En 1939, en raison des engagements marxistes de B. Péret, elle est arrêtée et emprisonnée. Après l’armistice, elle rejoint, avec Victor Brauner, la villa Air-Bel à Marseille, où se sont réfugiés de nombreux surréalistes, avant d’émigrer en 1942 au Mexique. C’est là qu’elle réalise la majeure partie de son œuvre.

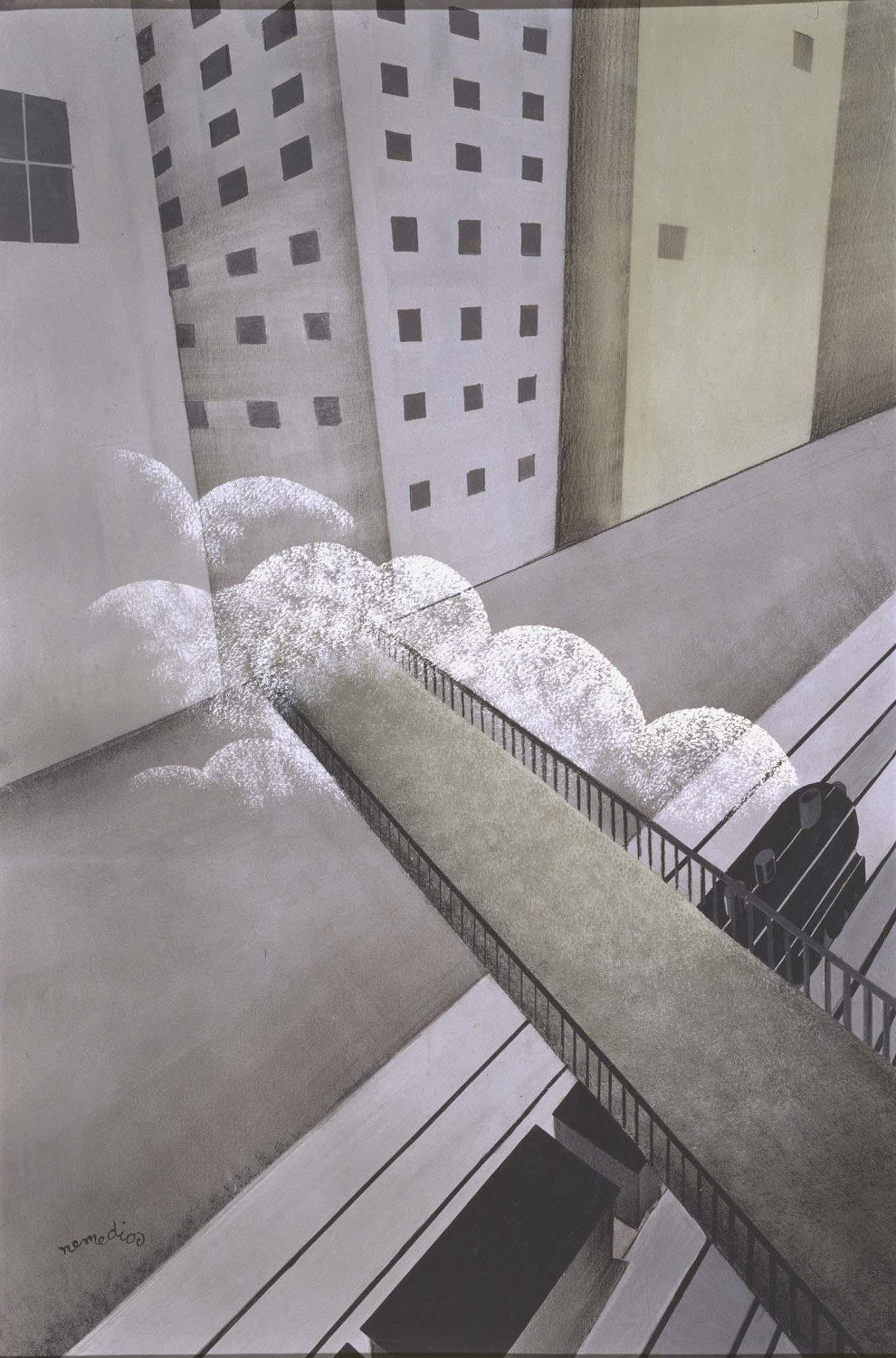

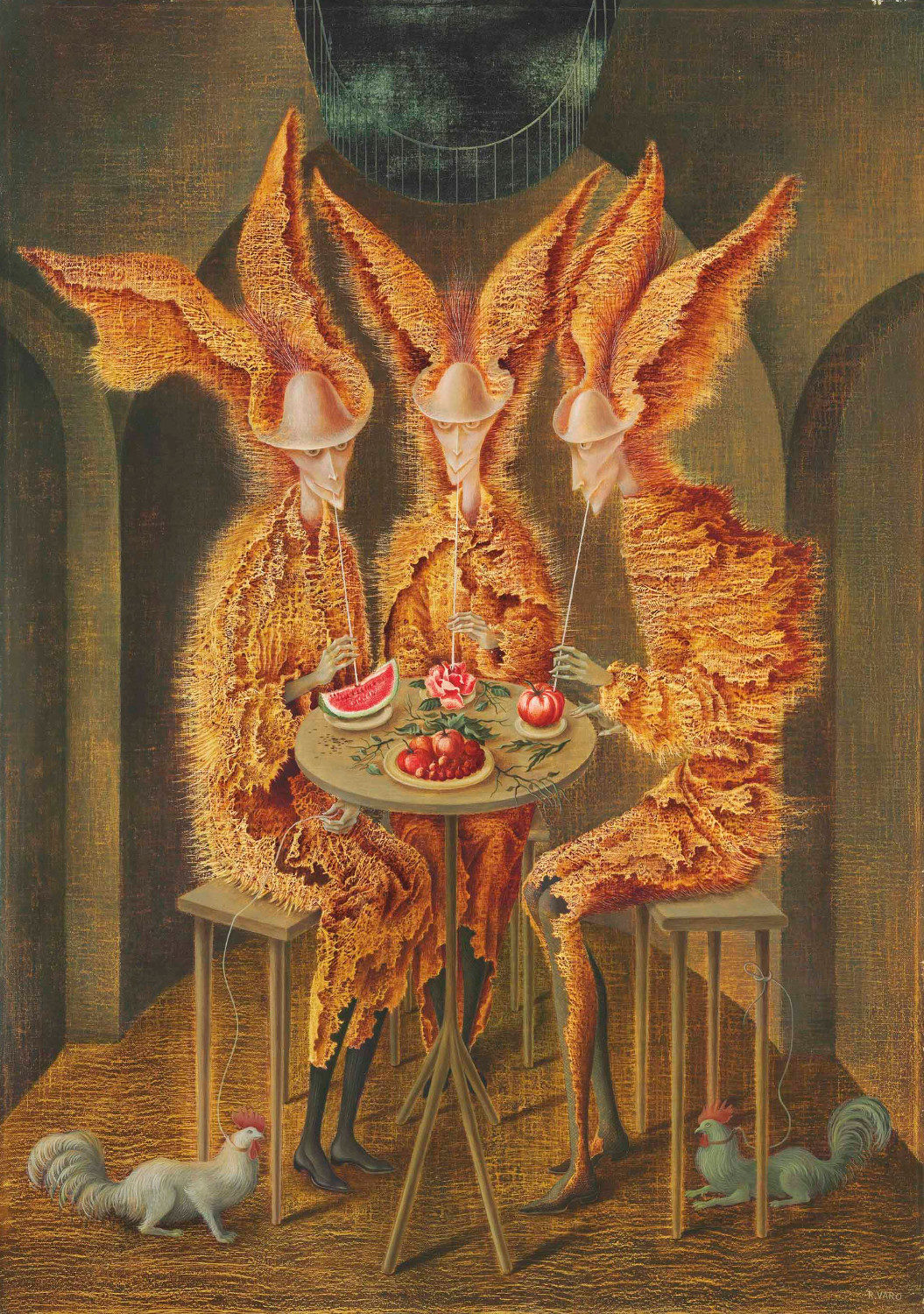

Dans les années 1940, elle fabrique des dioramas et de petits décors de théâtre pour le bureau britannique de propagande antifasciste. Elle est aussi décoratrice, costumière de théâtre et publicitaire pour des laboratoires pharmaceutiques. Ses productions publicitaires très minutieuses manifestent son goût pour le langage symbolique, sa phobie des insectes, et accordent une importance considérable aux costumes et aux accessoires comme lieux de déplacements oniriques et fantastiques. Ce n’est qu’à partir de 1953, date de son installation avec l’éditeur Walter Gruen, que l’artiste, libérée des contraintes matérielles, peut se consacrer exclusivement à la peinture. Elle développe un style très personnel qui associe les techniques du fumage, du frottage et de la décalcomanie à des figures fantastiques dans la lignée de Jérôme Bosch, dessinées avec une très grande précision. Très proche de Leonora Carrington, elle partage avec elle son grand intérêt pour l’occulte et l’humour noir. Passionnée par les théories de l’ésotériste Georges Gurdjieff et notamment par l’idée de « quête transformante », elle entreprend de représenter des explorateurs et troubadours en pleine quête initiatique (Ascensión al monte Análogo, 1960). Ses figures traversent des architectures et des paysages fantastiques proches de ceux de Piranèse et d’Escher (Arquitectura vegetal, 1962), au moyen de véhicules ingénieux qui fusionnent avec elles : l’artiste crée des êtres hybrides dans la lignée des hommes volants des Disparates de Goya. Elle imagine notamment l’Homo rodans, prédécesseur humoristique de l’Homo sapiens, dont la partie inférieure du corps se compose d’une roue, et le décrit dans un traité pseudo-archéologique, De Homo rodans, avant d’en fabriquer, la même année, le modèle sculpté à partir d’os de volaille et d’arêtes de poisson. Sa quête initiatique prend aussi pour décor des cabinets d’études dignes de ceux de la Renaissance, comme dans Creación de los aves (1957), où l’on voit des créatures androgynes se plonger dans de mystérieuses expériences alchimiques, parfois métaphores de la création artistique (Música solar, 1955). Pour le centenaire de sa naissance, le Mexique a classé son œuvre trésor national.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013