Yocheved Weinfeld

Azoulay-Armon, Ariella (dir.), Yocheved Weinfeld, cat. expo, Bograshov Gallery, Tel Aviv (14 janvier – 1 février 1991), Tel Aviv, Bograshov Gallery, 1991

→Ankori, Gannit, « Yocheved Weinfeld’s Portraits of the Self », Woman’s Art Journal, vol. 10, no. 1, printemps – été 1989, p. 22-27

→Rachum, Stephanie (dir.), Yocheved Weinfeld, cat. expo, Musée d’Israël, Jérusalem (5 juin – 25 août 1979), Jérusalem, Musée d’Israel, 1979

Seam Line, Gordon Gallery, Tel Aviv, 29 novembre – 28 décembre 2013

→Yocheved Weinfeld, Bograshov Gallery, Tel Aviv, 14 janvier – 1 février, 1991

→Yocheved Weinfeld: Forms of Visual Images, Musée d’Israël, Jérusalem, 5 juin – 25 août 1979

Artiste conceptuelle multidisciplinaire israélienne.

Yocheved Weinfeld (née Ewa Ernst) naît de parents rescapés de l’Holocauste et grandit à Wroclaw, en Pologne. En 1957, elle émigre en Israël avec sa famille, passant quelques mois à Tel Aviv avant de s’installer dans la ville voisine de Givatayim. À l’âge de seize ans, elle se met à étudier la peinture avec l’artiste Raffi Lavie (1937-2007), qui, impressionné par son talent, l’encourage à se lancer dans une carrière artistique. Elle poursuit ses études à l’école d’art HaMidrasha, alors située à Tel Aviv, puis s’inscrit à l’université de Tel Aviv (1965-1967) et à l’université hébraïque de Jérusalem (1967-1969). En 1977, elle obtient un master de l’université du Cap, en Afrique du Sud. En 1967, Y. Weinfeld épouse le chercheur en littérature David Weinfeld, juif pratiquant. Le mariage se solde par un divorce en 1977. En 1980, elle épouse le galeriste américain Steven Kasher et déménage à New York. Ce second mariage prend fin en 1993.

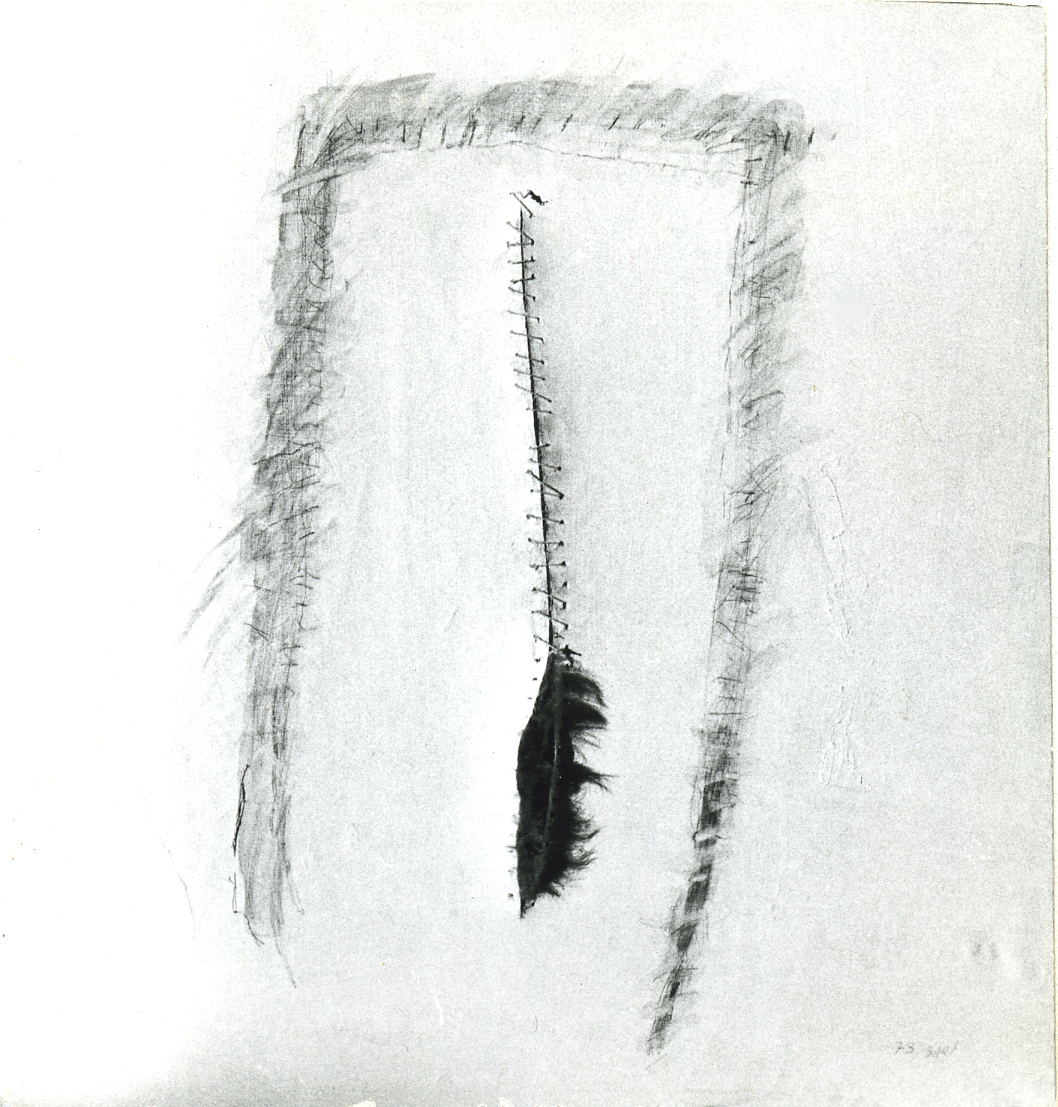

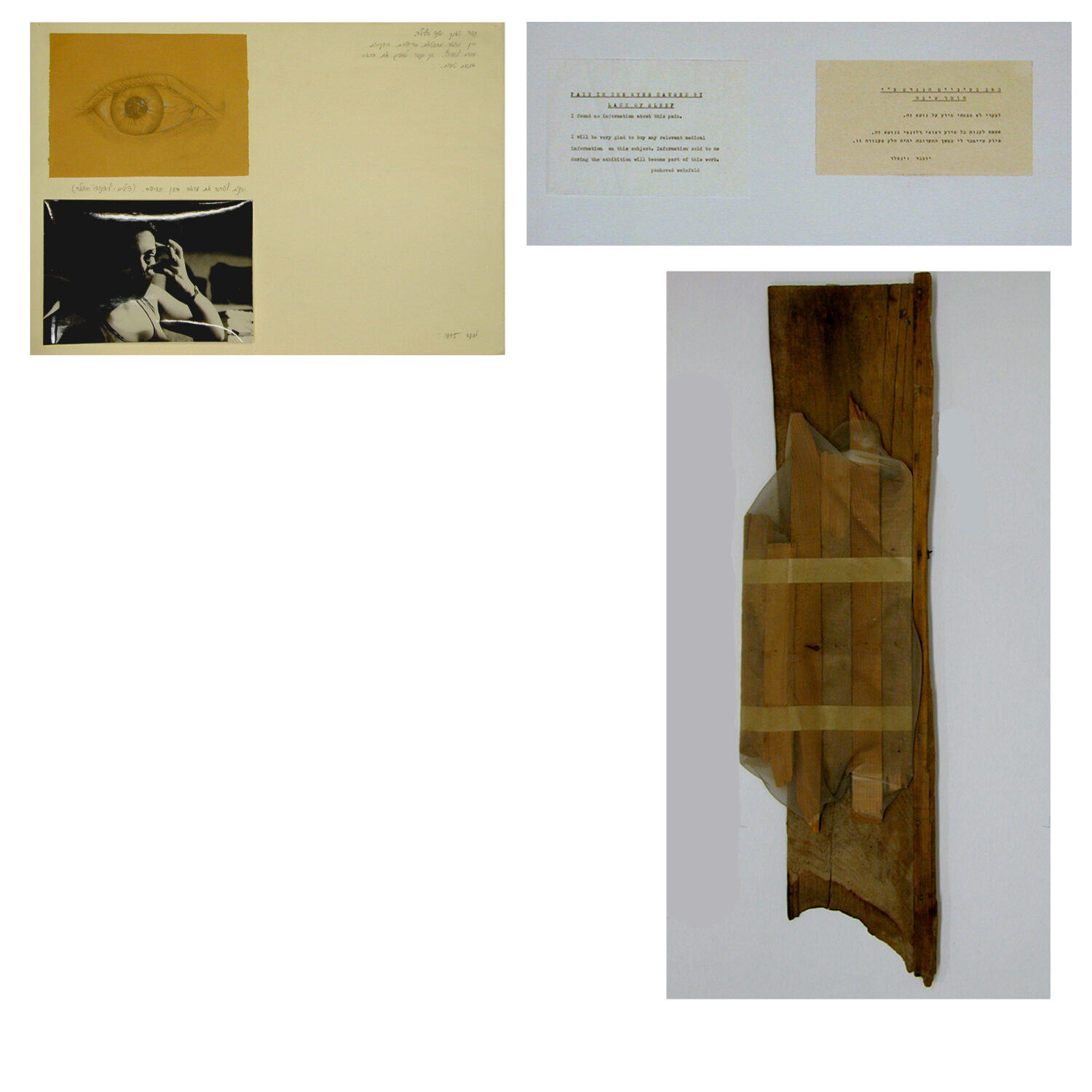

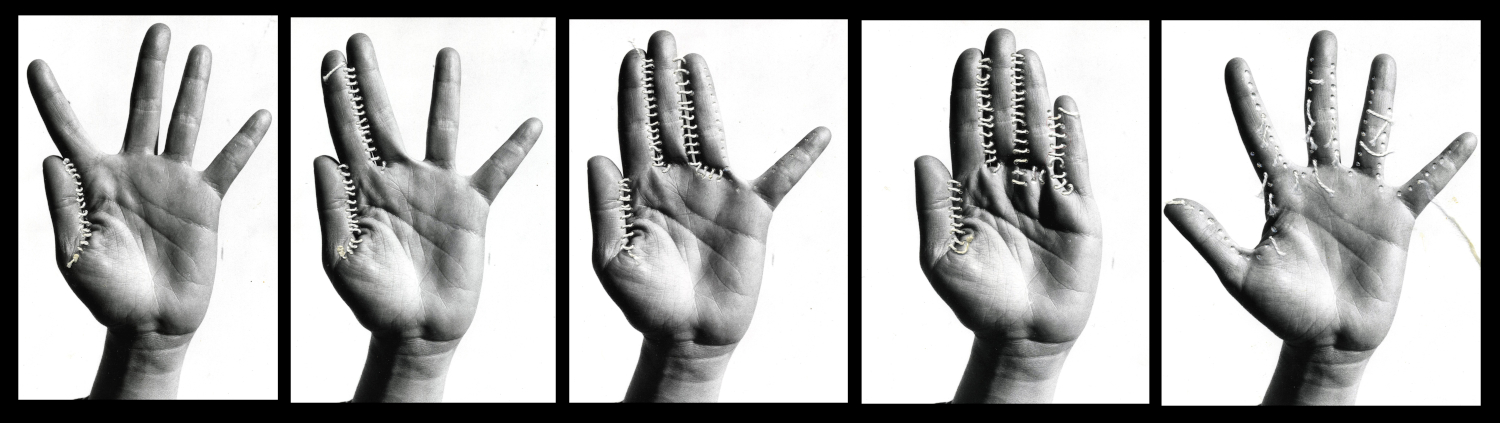

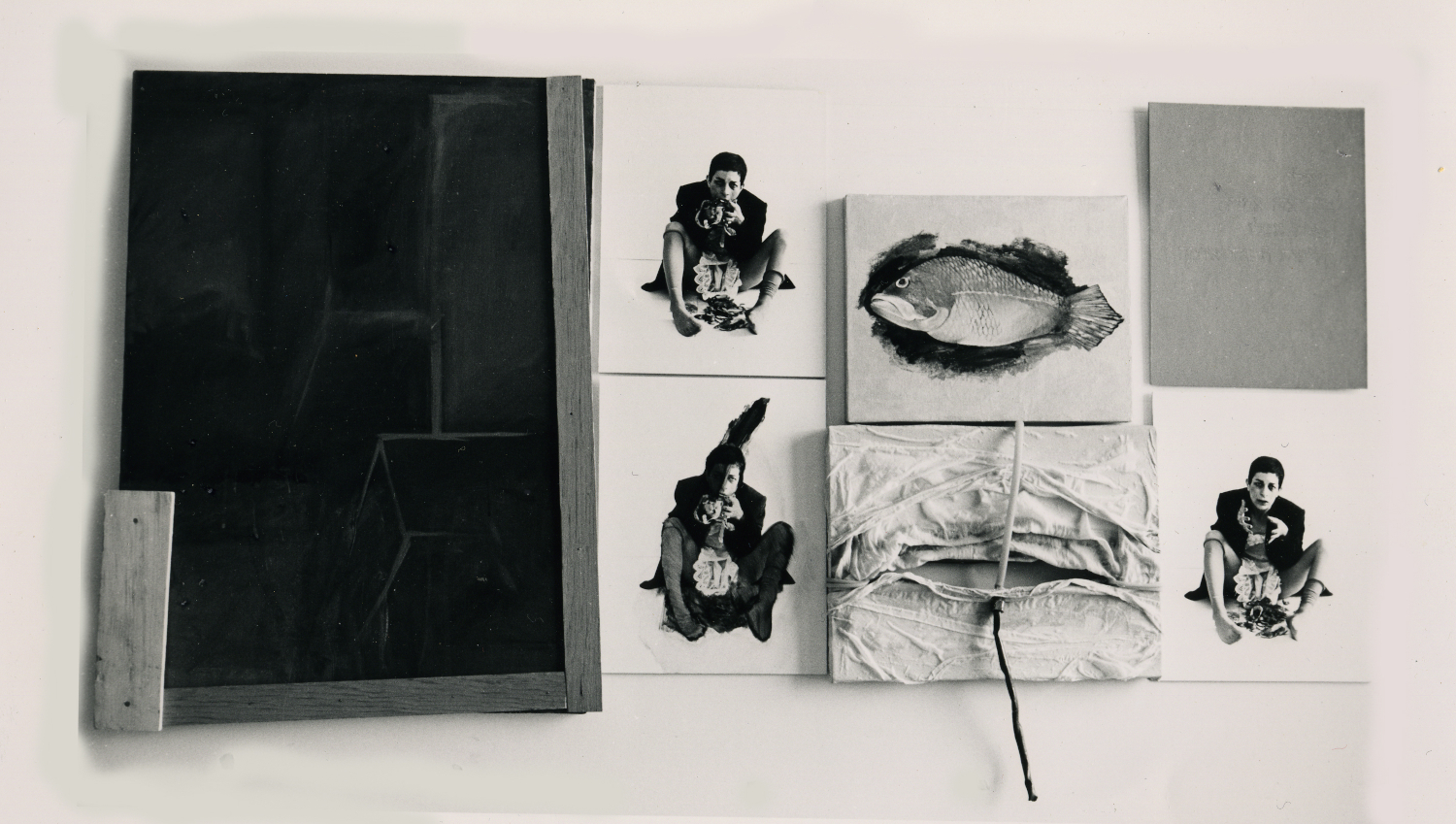

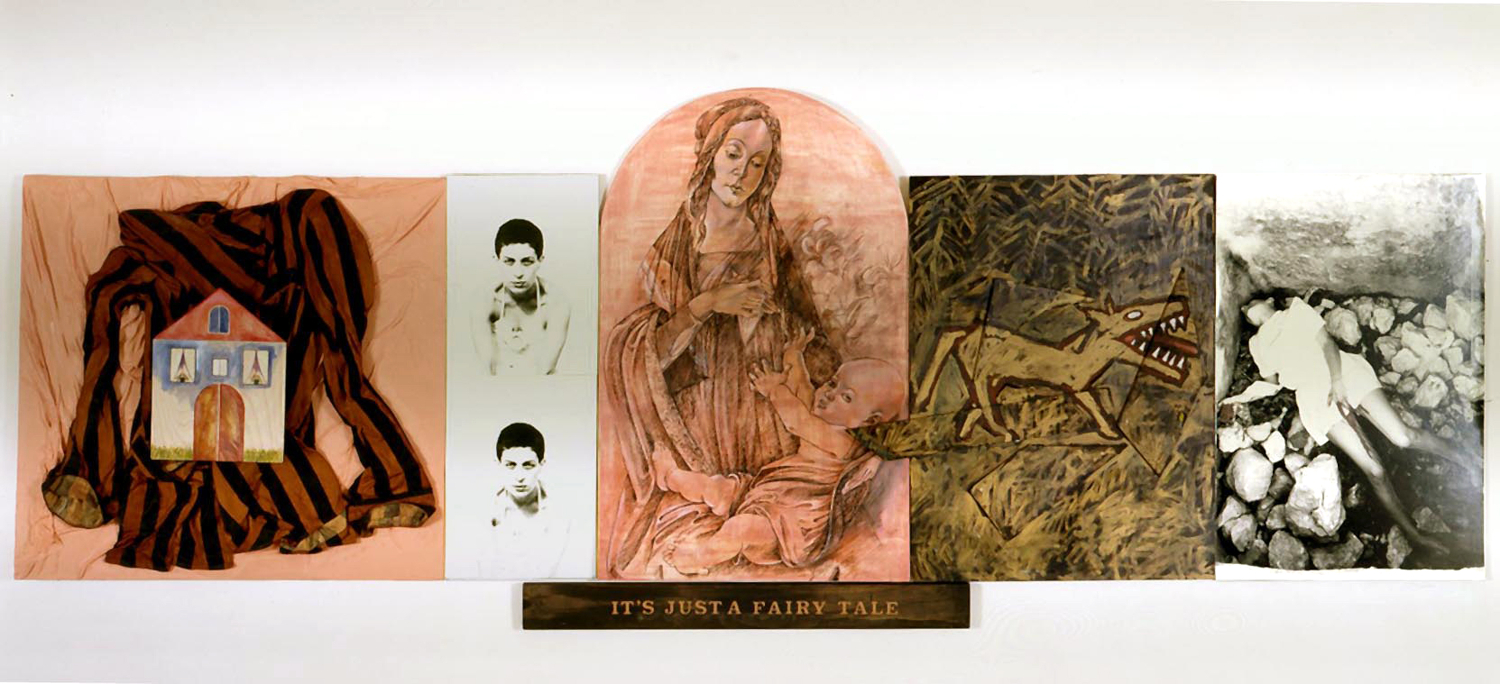

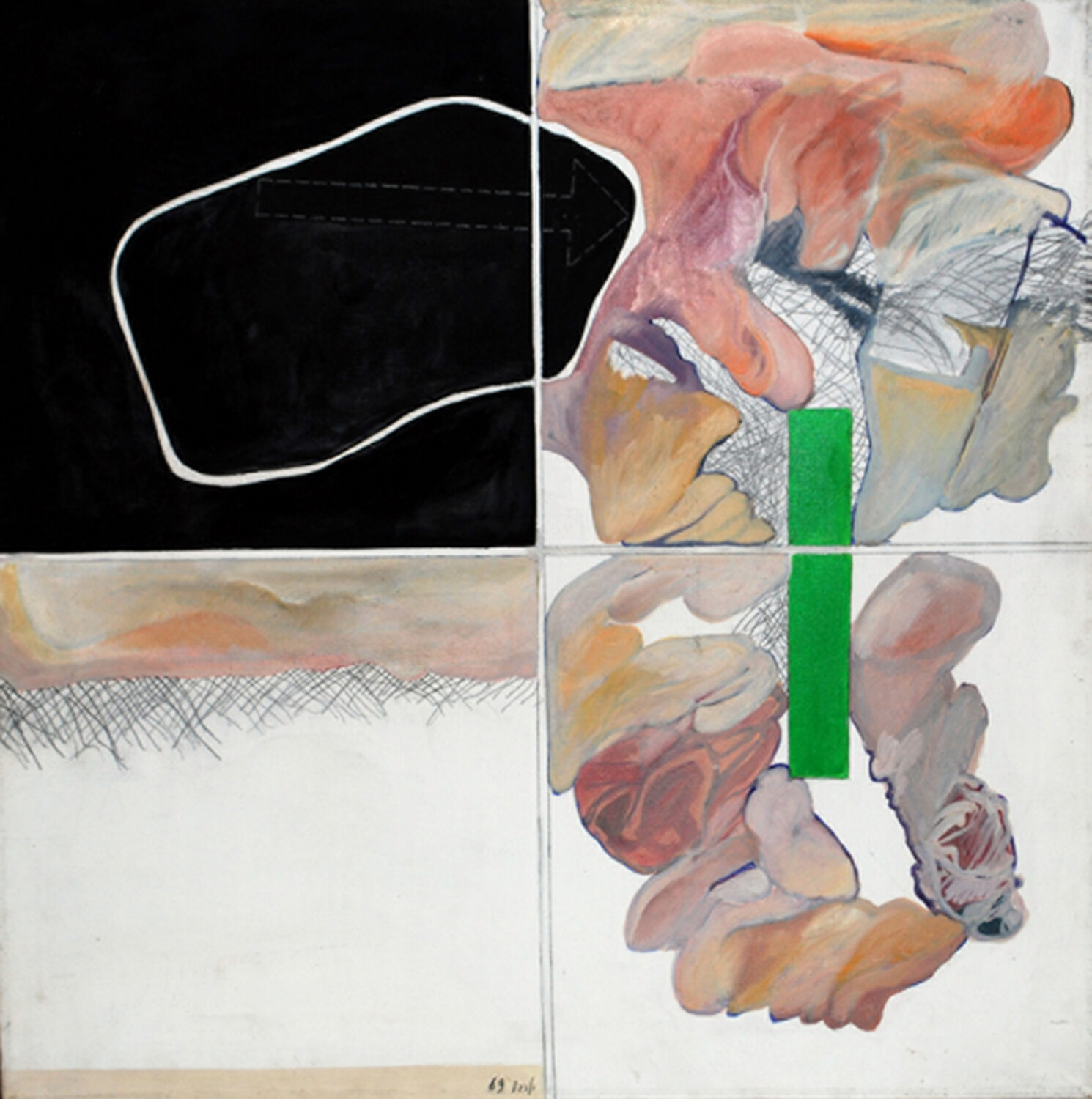

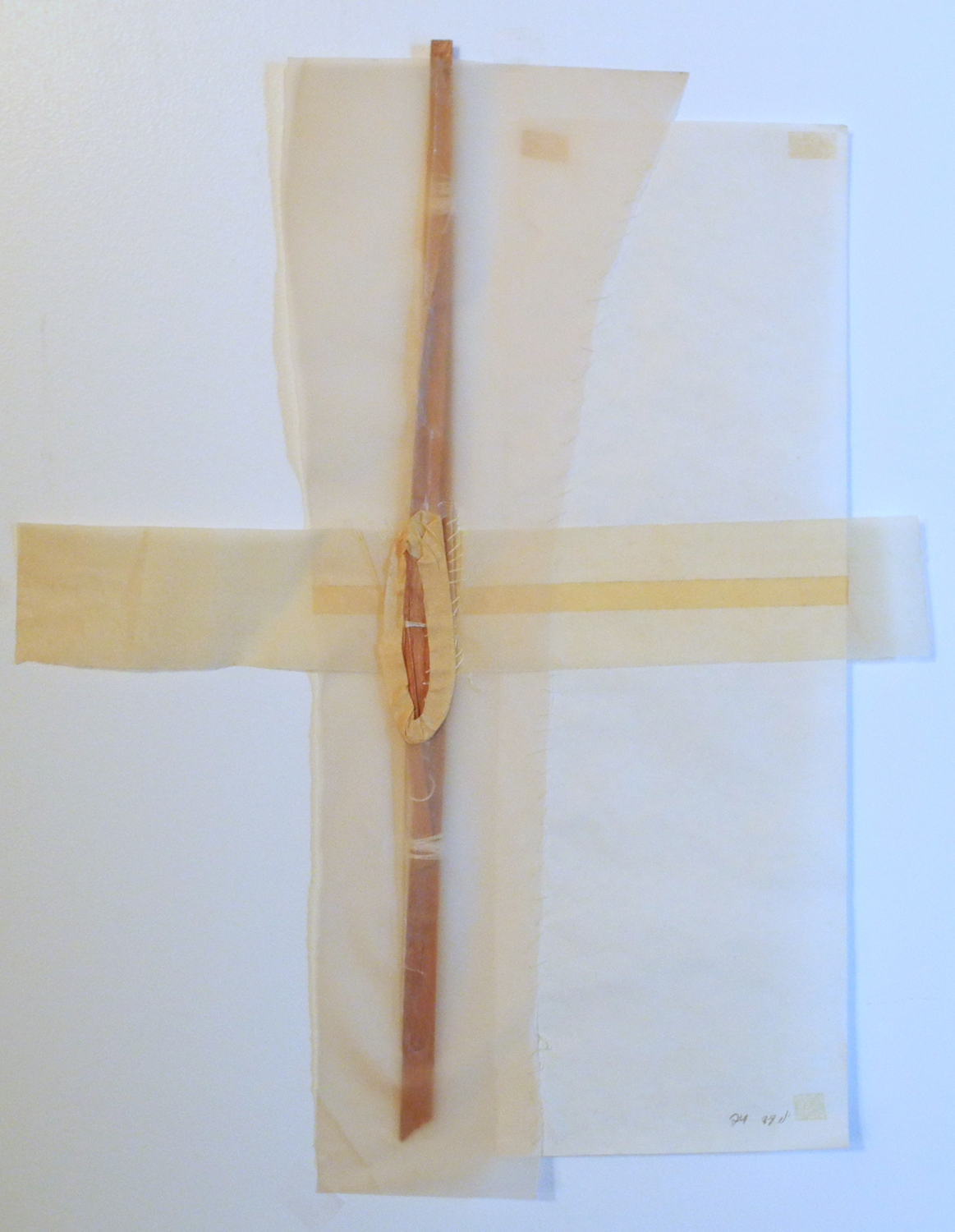

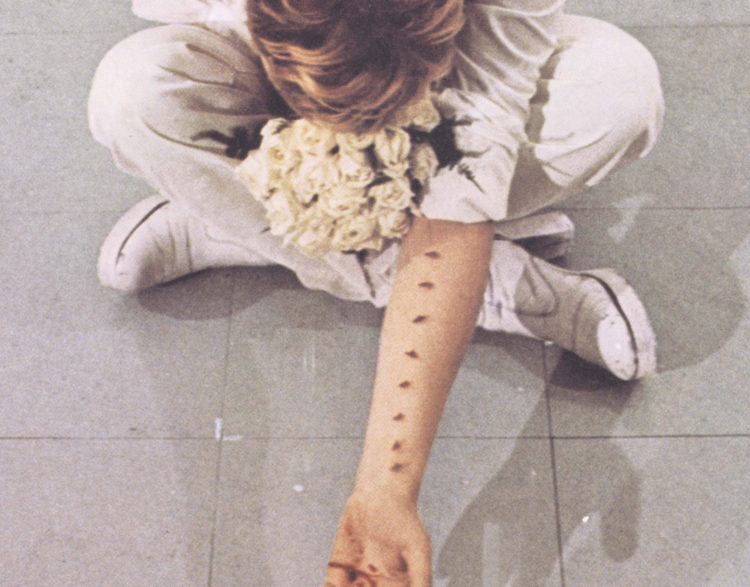

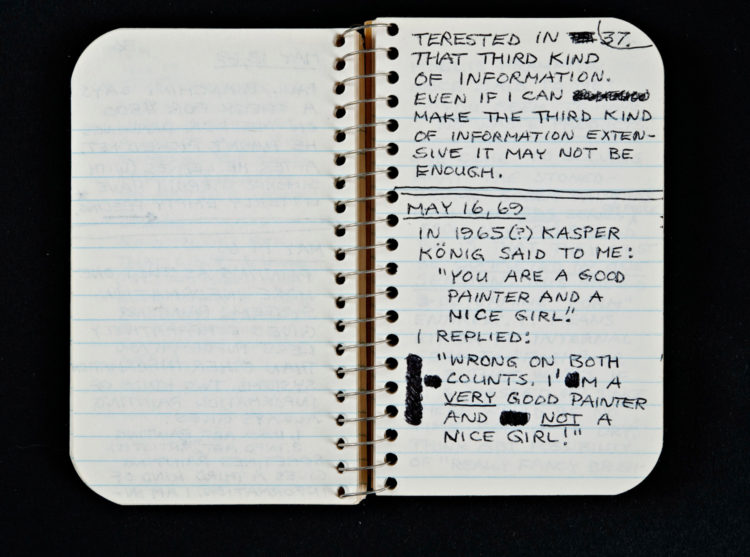

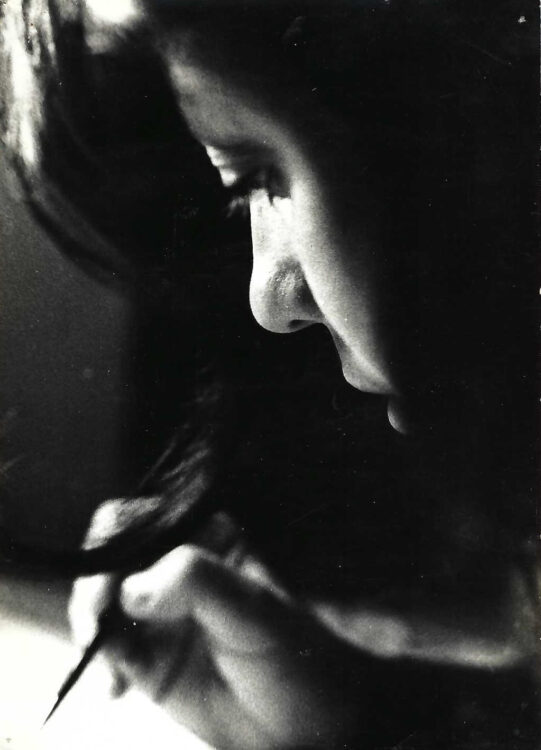

Y. Weinfeld expose ses premières œuvres en 1967, peu avant son vingtième anniversaire, en commençant par des expositions organisées par le groupe Ten Plus, qu’elle a rejoint à l’invitation de R. Lavie. Sa première exposition personnelle ouvre ses portes en 1969 à la galerie Mabat, à Tel Aviv : elle y présente des tableaux porteurs de contrastes et de formes biomorphiques. Bien que les critiques soient mauvaises, Y. Weinfeld continue de travailler sur ces thèmes. En 1973, à la suite de la mort de sa mère et de la guerre du Kippour, elle passe aux œuvres conceptuelles, où elle « blesse » du papier en le déchirant et en le cousant, ajoutant parfois au passage des cheveux, des brindilles, des bandages et des gribouillis. Ces œuvres représentent un moment clé dans l’histoire de l’art corporel et féministe israélien. De 1974 à 1976, elle présente une série d’expositions personnelles à la galerie Debel, à Jérusalem : l’une d’elles, en 1974, comporte deux séries de photographies de parties du corps (mains et visages) cousues, qui situent Y. Weinfeld parmi les artistes privilégiant le conceptuel à l’esthétique.

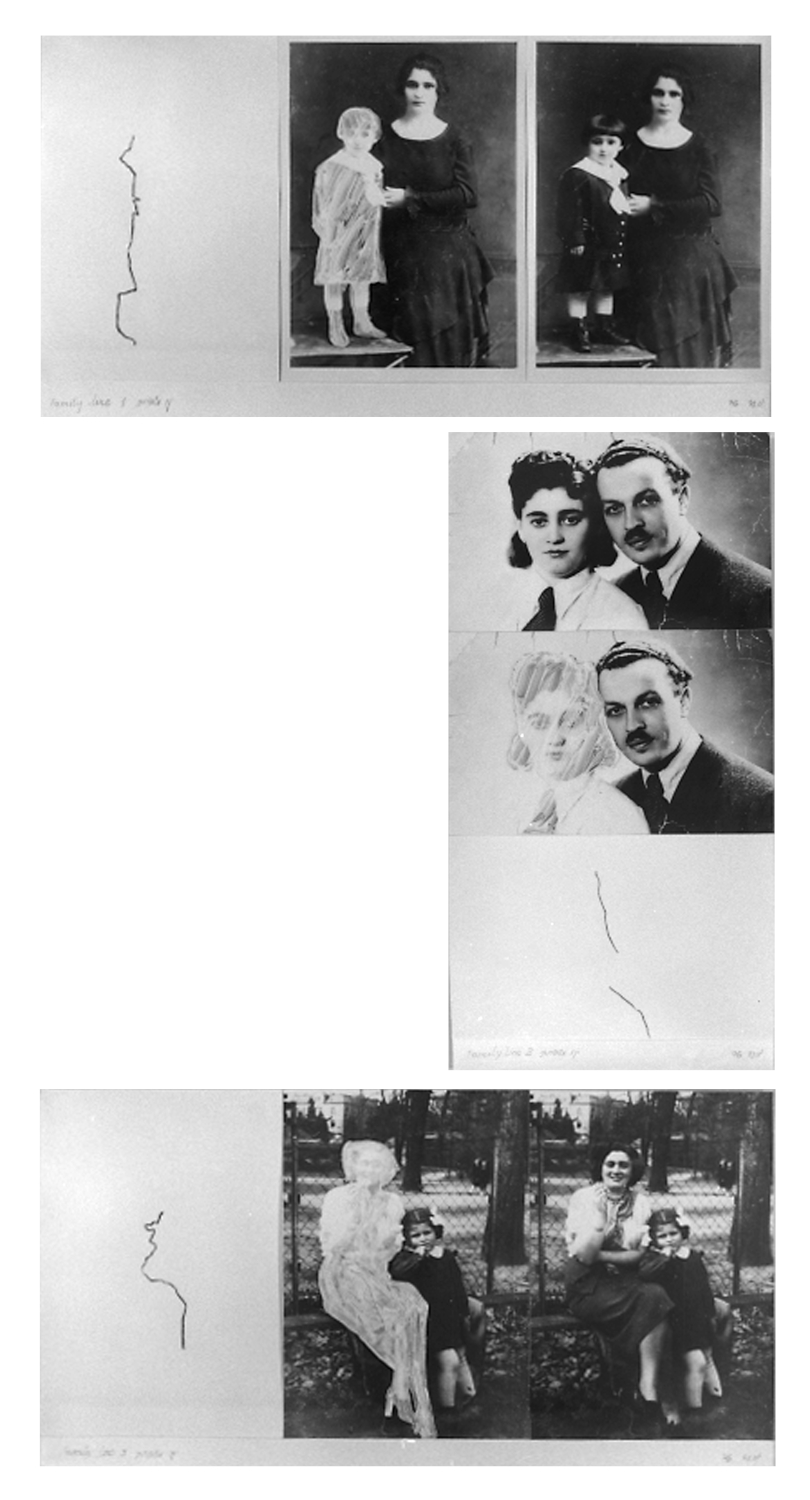

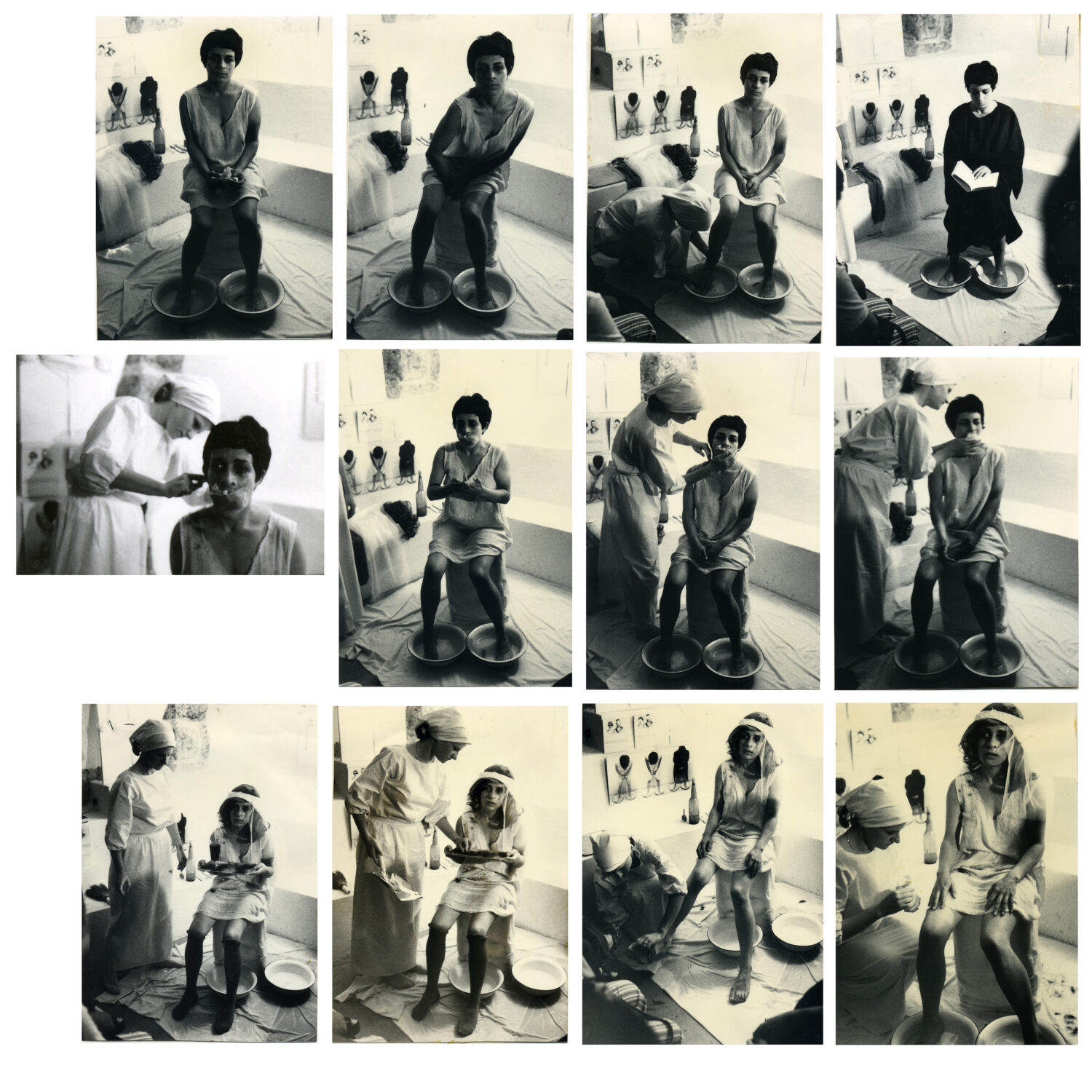

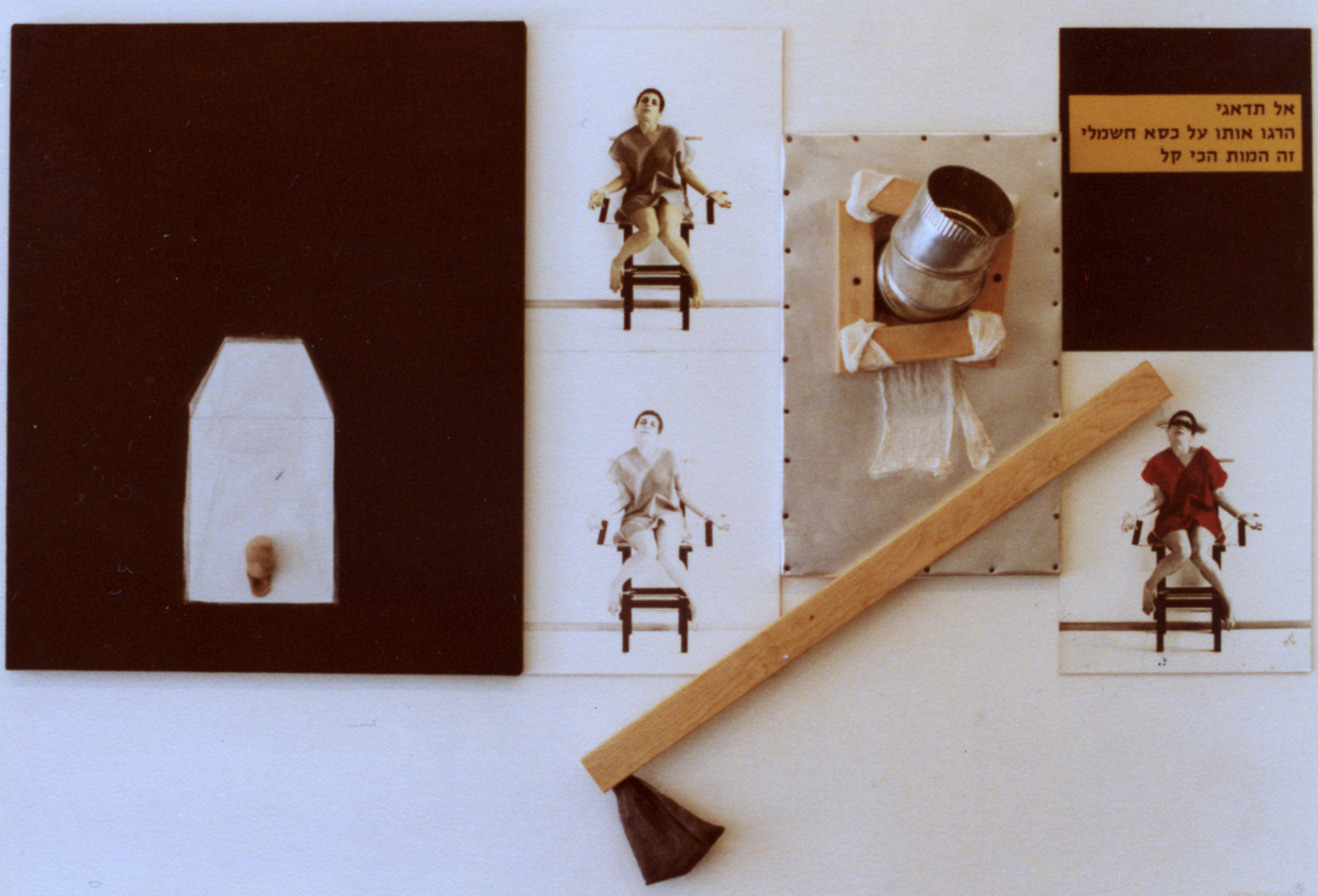

En 1975, dans une exposition intitulée Pains, Y. Weinfeld étudie la capacité des arts visuels à transmettre des sensations physiques, la faim et la douleur. Dans une exposition novatrice en 1976, elle présente l’installation Performance, où elle propose sa propre interprétation des textes liés au deuil et aux rituels de purification juifs. En 1979, une exposition personnelle de ses œuvres se tient au musée d’Israël pour aborder les composantes biographiques de la mémoire, combinant du texte, des photographies, des tableaux et des assemblages.

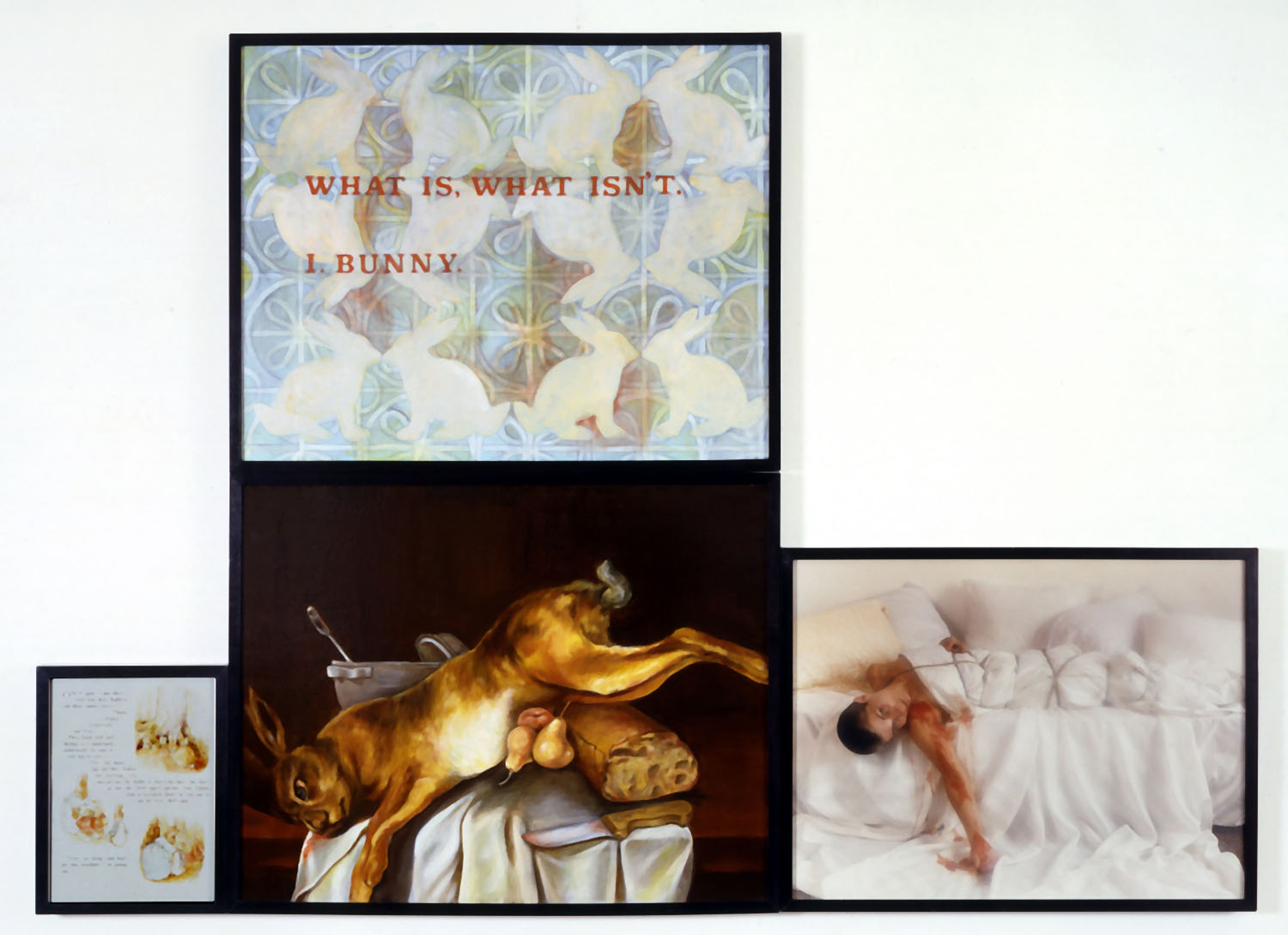

Y. Weinfeld continue de montrer ses œuvres dans différentes expositions personnelles jusqu’aux années 1990. En 2013, après une longue période où elle travaille à l’éducation artistique en Israël et aux États-Unis, une exposition lui est consacrée à la galerie Gordon, à Tel Aviv. Cette manifestation souligne sa pertinence et son importance dans l’histoire de l’art israélien en général et l’histoire de l’art féminin local en particulier. Les œuvres de Y. Weinfeld figurent dans les collections du musée d’Israël de Jérusalem, du musée d’Art de Tel Aviv, du musée d’Art de Haïfa et du Hamburger Kunsthalle, ainsi que dans des collections privées locales et internationales.

Partenariat avec Artis

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2022