Younousse Seye

Judith Rottenburg, « Younousse Seye : le devenir d’une artiste panafricaine dans le Sénégal de l’après-indépendance », AWARE Magazine, 15 décembre 2018

→Elizabeth Harney, « Seye, Younouss », dans Emmanuel Kwaku Akyeampong et Henry Louis Gates Jr (dir.), Dictionary of African Biography, vol. V, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 340

→Youma Fall, « Of Some Women in the History of Art in Senegal », dans Dak’Art 2006 : 7e Biennale de l’art africain contemporain, Dakar, Secrétariat général de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, 2006, p. 70-76

Younousse Seye. Première femme peintre sénégalaise, université Cheikh-Anta-Diop, Dakar, 1996

→Organisation de l’unité africaine, Addis-Abeba, décembre 1975

→Hôtel Ivoire, Abidjan, 1972

Artiste multimédia et actrice sénégalaise.

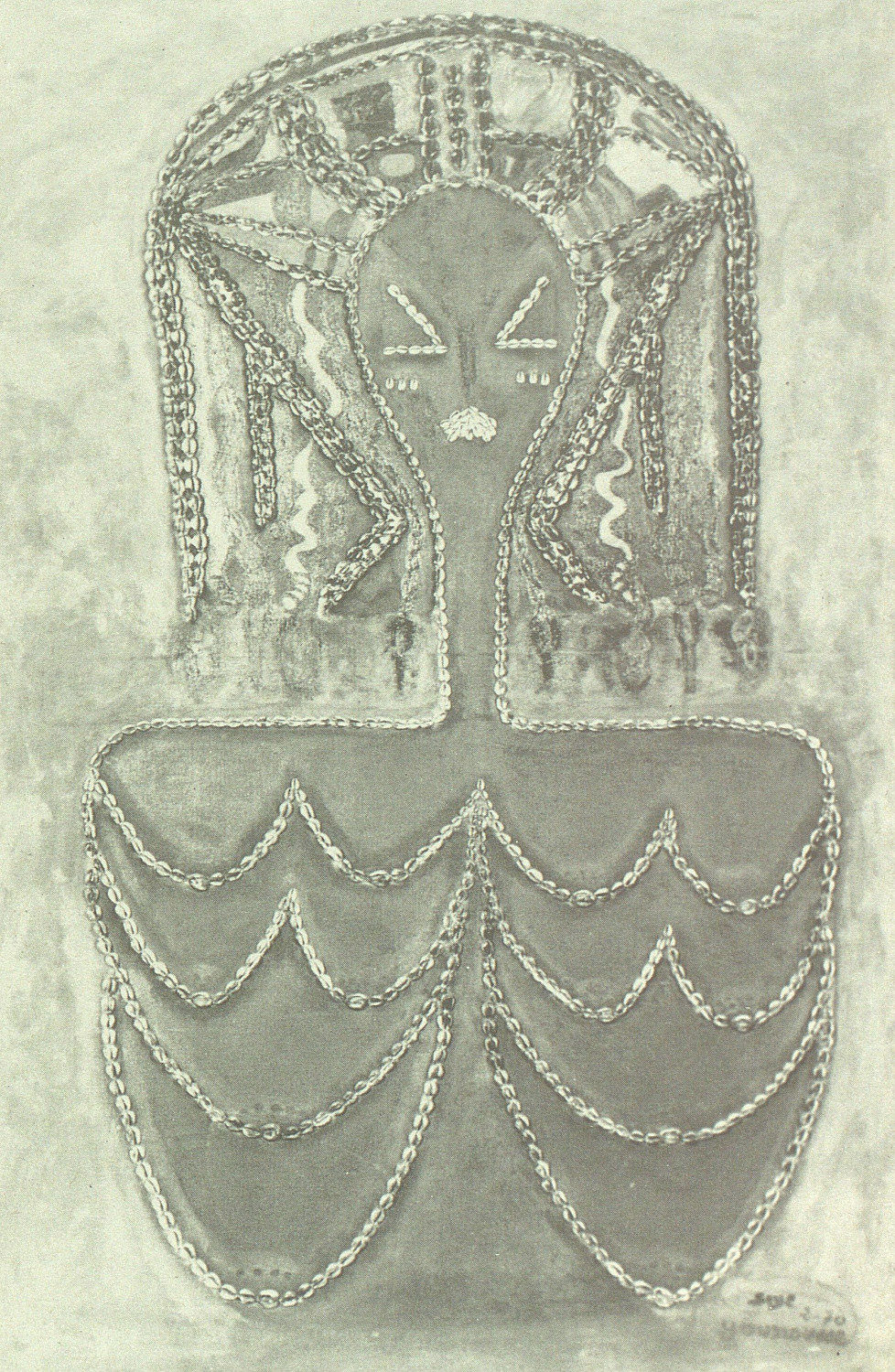

Autodidacte, Younousse Seye (aussi orthographié Younouss Sèye) est l’artiste femme contemporaine la plus importante du Sénégal, installée à Dakar depuis ses débuts, dans les années 1960. Elle attribue son intérêt précoce pour l’art au fait d’avoir assisté sa mère dans ses activités de teinturière lorsqu’elle était enfant. En 1959, elle suit une formation de sténodactylographe à l’Institut Grandjean, à Paris, et, en 1962, elle se met à peindre après ses journées de travail. Ce qui avait commencé comme un loisir se mue alors en cinq années d’apprentissage autonome, durant lesquelles elle développe un style distinctif, avec des compositions inspirées du textile, une palette de couleurs naturaliste et l’utilisation de cauris, sa marque de fabrique.

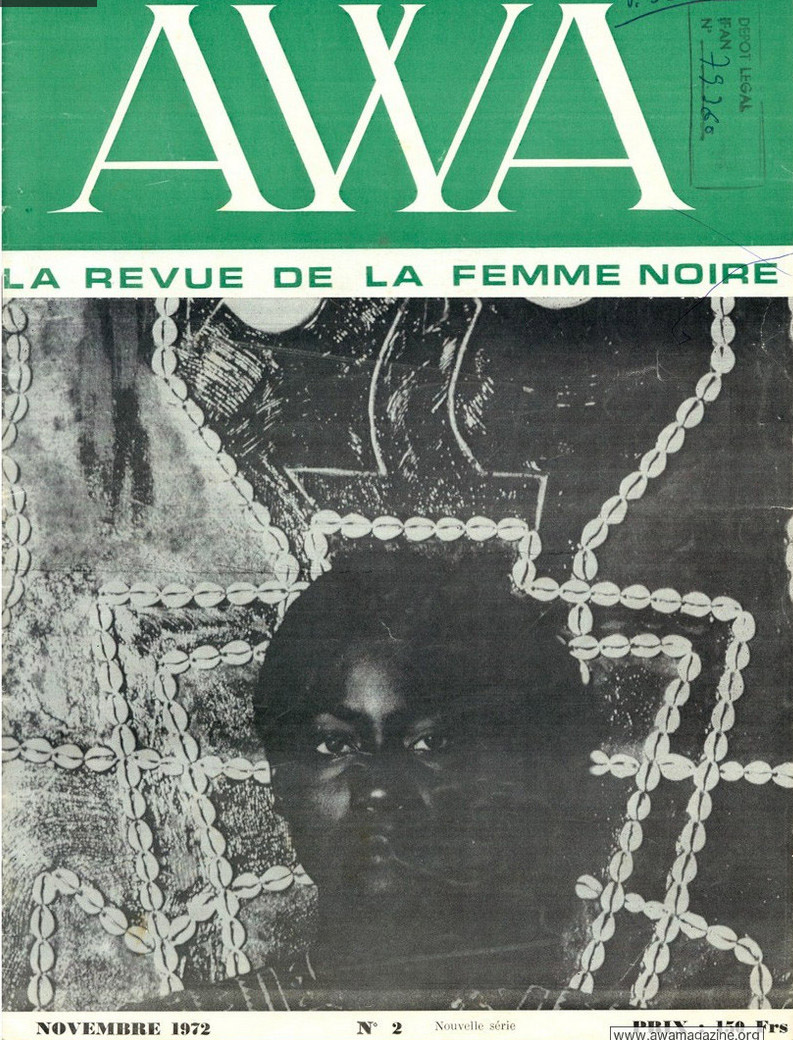

De retour à Dakar à la fin des années 1960, Y. Seye travaille comme hôtesse pour le Festival mondial des arts nègres (FESMAN), le premier d’une série de festivals panafricains soutenus par l’État sénégalais au cours du XXe siècle. L’expérience qu’elle y fait au contact d’intellectuel·les et d’artistes issu·es de toute l’Afrique et de la diaspora l’incite à quitter son travail de secrétaire dès 1967 pour poursuivre une carrière en tant qu’artiste. La même année, le réalisateur Ousmane Sembène, rencontré au FESMAN, lui propose de tourner dans son film Mandabi (Le Mandat). Ce long métrage lance la carrière cinématographique mais aussi artistique de Y. Seye, après la parution d’un portrait dans les pages de Jeune Afrique louant à la fois son jeu et sa peinture. L’article attire l’attention du ministre de la Culture, lequel invite Y. Seye à rejoindre la délégation sénégalaise d’artistes au Festival panafricain d’Alger en 1969, qui fait suite au FESMAN. Elle y obtient une bourse de l’Unesco finançant une résidence dans le lieu de son choix : elle l’effectue en Côte d’Ivoire en 1972. Elle participe ensuite au quatrième et dernier festival panafricain, le Festival des arts et de la culture noirs (FESTAC), à Lagos en 1977. Par ailleurs, elle joue dans deux autres films : Hier, aujourd’hui, demain (1968) de Costa Diagne et Xala (1976) d’Ousmane Sembène, pour lequel elle a l’habileté d’habiller les décors de ses peintures.

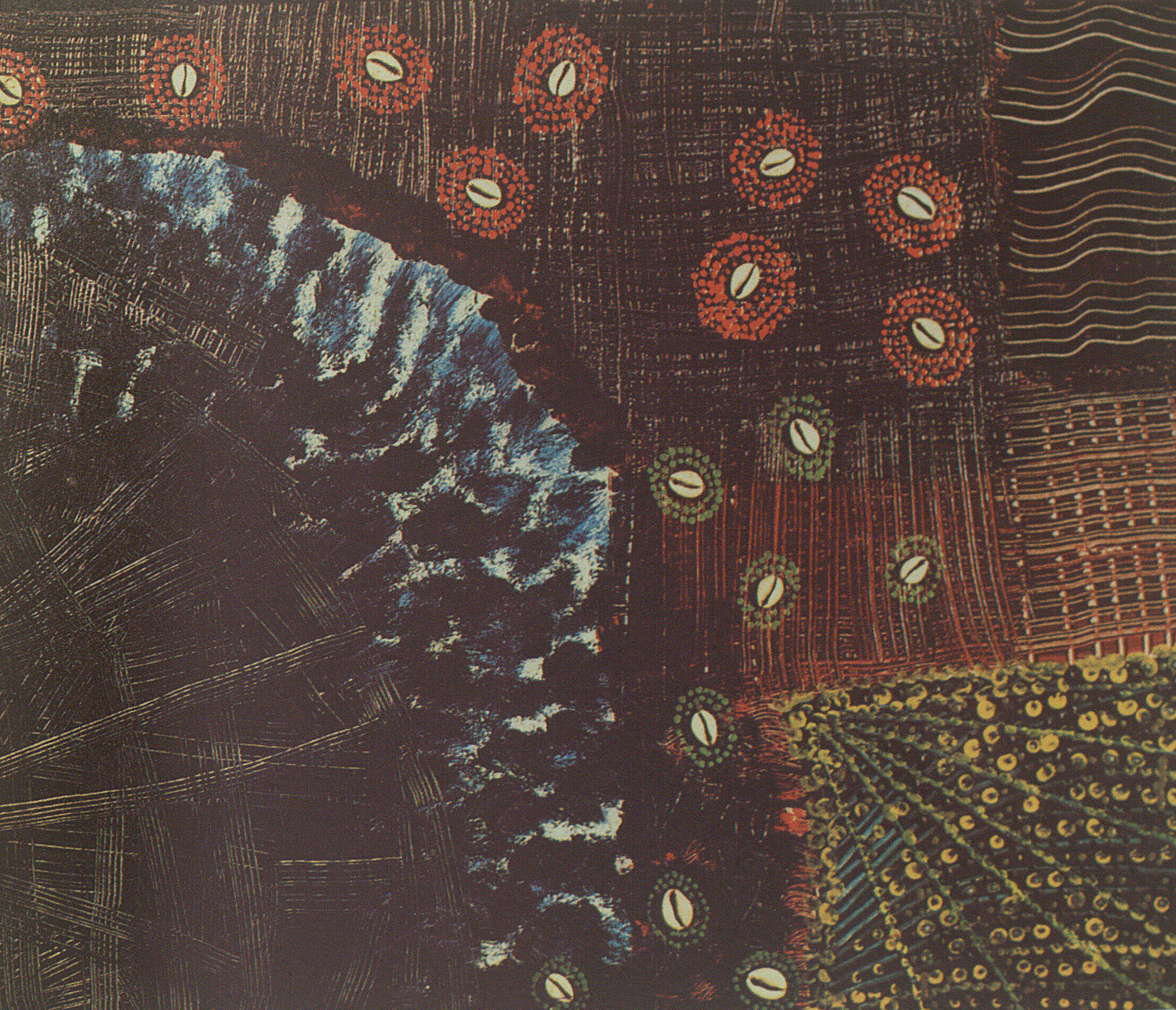

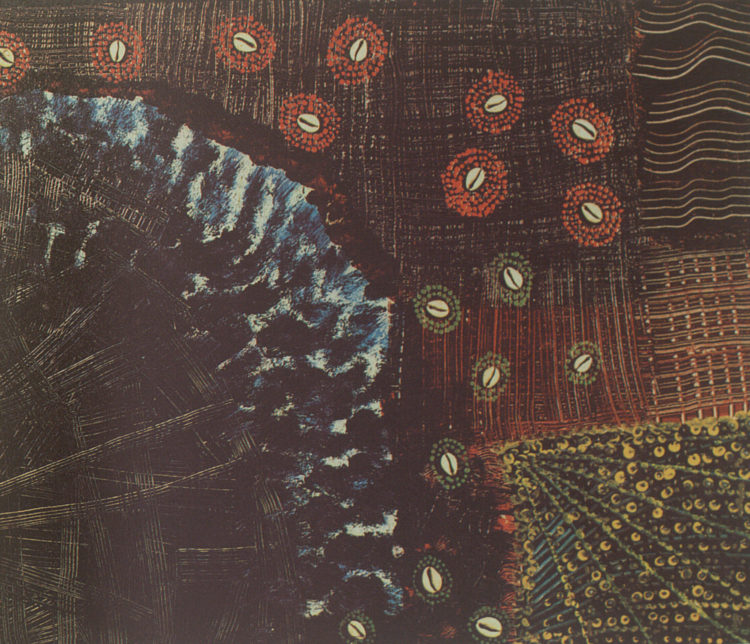

Les années 1970 constituent une décennie faste pour Y. Seye, car son message panafricain attire à elle des mécènes – tels les présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) –, des invitations à contribuer à des expositions itinérantes, comme Art sénégalais d’aujourd’hui (Paris, Grand Palais, 1974), ainsi que des collectionneurs du monde entier. Ses couleurs inspirées de la nature et son utilisation de « motifs africains » ont conduit à la rattacher – à tort – à l’École de Dakar ; elle est plutôt préoccupée par la symbologie et les traditions esthétiques africaines féminines. Cela s’observe dans ses compositions abstraites rappelant des motifs textiles, comme La Danse des cauris (1974), et dans sa fascination persistante pour les cauris comme « objets d’écriture, de pensée et d’esthétique » apparaissant dans la géomancie pratiquée par les femmes, comme dans Sans titre (2017). Depuis les années 1980, Y. Seye travaille le marbre reconstitué, dont elle sculpte et peint la surface, cherchant à « matérialiser le mouvement dans un matériau durable à travers le temps ». En 1992, elle expose à Dak’Art et préside l’Association internationale des femmes plasticiennes. Dans les années 2000 et 2010, elle poursuit ses expérimentations avec les matériaux et la forme, créant des sculptures en bois et en fer aussi bien que des peintures marbrées à l’eau.

Une notice réalisée dans le cadre du projet Tracer une décennie : artistes femmes des années 1960 en Afrique, en collaboration avec la Njabala Foundation

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023