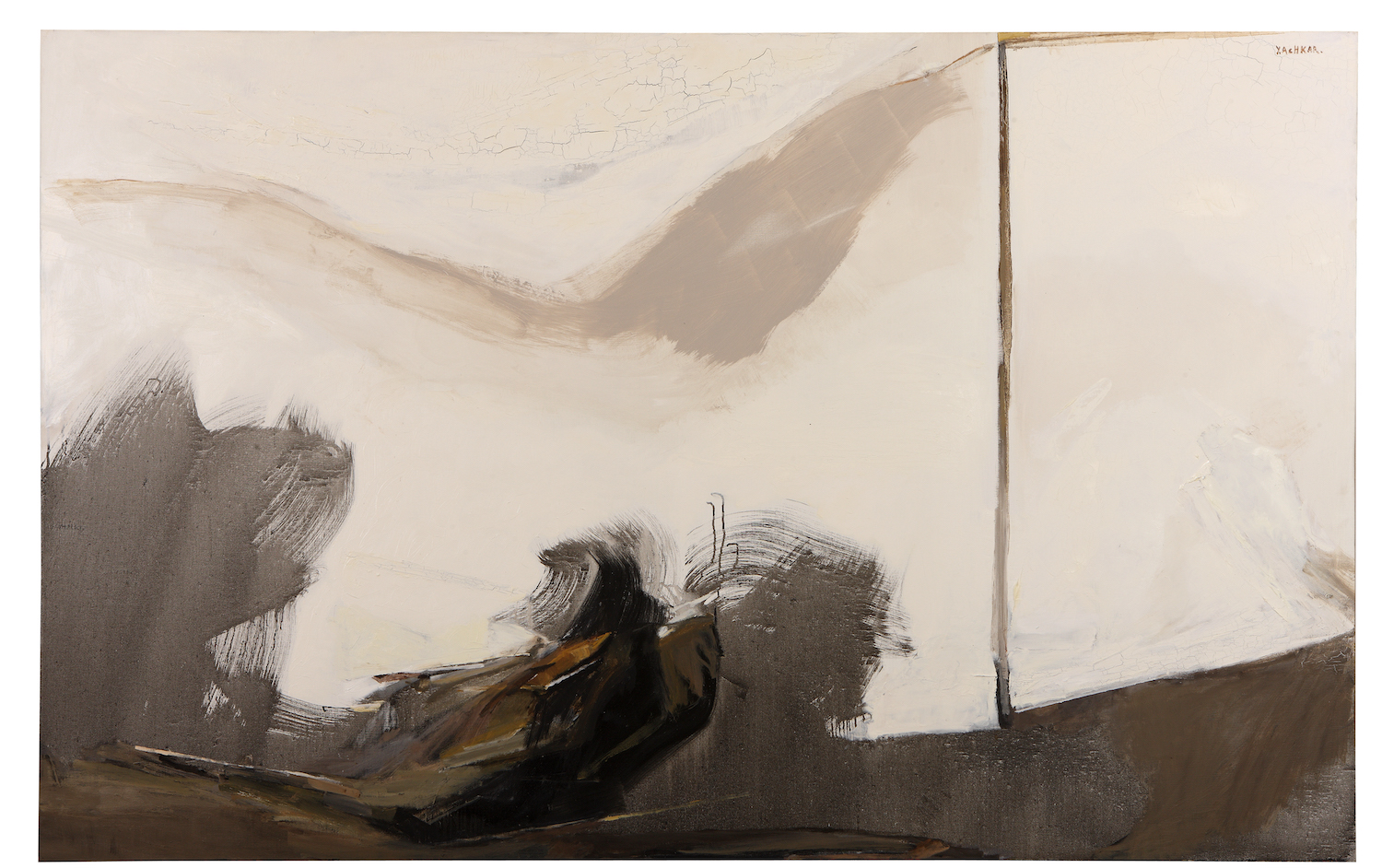

Yvette Achkar

Michel Fani, Dictionnaire de la peinture libanaise, Paris, Éditions Michel de Maule, 2013, p. 32-35.

→Helen Khal, The Woman Artist in Lebanon, Beirut, Institute for Women’s Studies in the Arab World, 1987, p. 79-85.

→Edouard Lahoud, Contemporary Art in Lebanon, Beirut, Dar el-Machreq, 1974.

Yvette Achkar, Galerie Janine Rubeiz, Beirut, novembre 2009

→Yvette Achkar, Gallery One, Beirut, avril 1970

→Yvette Achkar, Galerie La Licorne, Beirut, février 1960

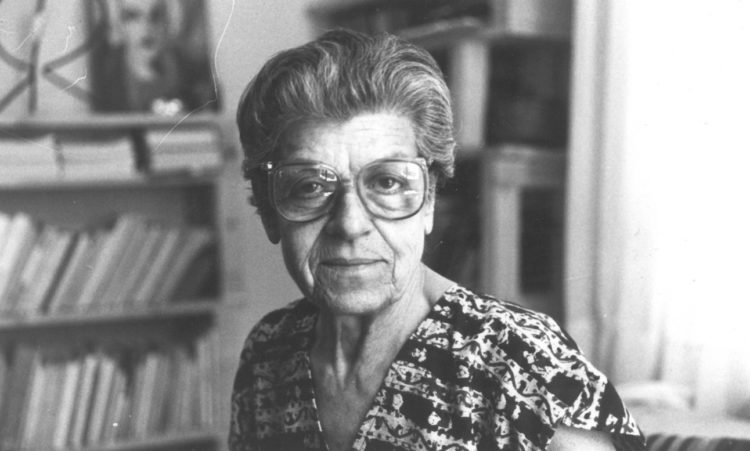

Peintre libanaise et enseignante d’art.

Comptant parmi les peintres majeur·e·s de l’abstraction au Liban, Yvette Achkar est née au Brésil de parents libanais. Sœur jumelle, elle est l’avant-dernière d’une fratrie de neuf enfants. Elle a dix ans lorsque sa famille emménage à Beyrouth. Passionnée de musique, Y. Achkar aspire à devenir pianiste professionnelle, jusqu’au jour où elle s’entend dire que sa petite stature constitue un obstacle technique qui l’empêchera de poursuivre dans cette voie. Profondément déçue, elle commence à peindre, encouragée par Fernando Manetti (1899-1964), artiste italien installé à Beyrouth qui enseigne au tout nouveau département d’art de l’Académie libanaise des beaux-arts (Alba). En 1947, Y. Achkar s’inscrit dans cette école, où elle constitue, avec Shafic Abboud (1926-2004), Helen Khal (1923-2009) et Jean Khalifé (1923-1978), un groupe de pionniers et pionnières de l’abstraction, qui s’apprête à façonner la scène artistique moderne du Liban. Elle y forme des amitiés qui l’accompagneront toute sa vie et rencontre un étudiant en architecture, Jean Sargologo, qu’elle épouse au début des années 1950. Le couple divorce quelques années plus tard. La nécessité de subvenir elle-même à ses besoins de mère célibataire la pousse à préparer sa première exposition individuelle. Cette dernière, inaugurée à la galerie beyrouthine La Licorne en février 1960, est un succès immédiat.

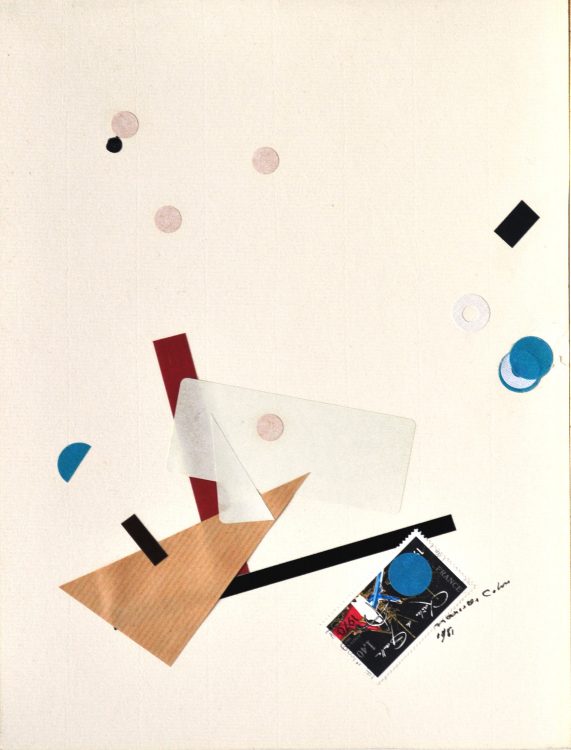

La même année, la pratique d’Y. Achkar s’oriente plus résolument vers l’abstraction, dans une progression naturelle pour l’artiste – Nature morte (sans date) et le Sans titre bleu (sans date) sont des exemples de ses œuvres des débuts, plus figuratives, qui se rapprochent de certaines expérimentations cubistes, comme le Sans titre de 1965. À la même époque, Y. Achkar a le sentiment d’être arrivée dans une impasse et souhaite quitter le Liban pour partir à la recherche de formes d’expression plus intenses. Quelques mois après sa deuxième exposition individuelle (galerie Alecco Saab, 1961), elle part pour Paris grâce à une bourse du gouvernement français. De retour à Beyrouth, elle épouse Zavan Hampartzoumian et commence à enseigner l’art en atelier, aussi bien à l’Alba (de manière intermittente jusqu’en 2005) qu’à l’Institut des beaux-arts de l’Université libanaise (depuis sa création en 1966). En tant qu’enseignante, elle influence une génération entière d’artistes, parmi lesquel·le·s Greta Naufal (1955-), Aida Salloum (1954-) et Rose Husseini (1952-).

Yvette Achkar considère la peinture comme la grande aventure de sa vie ; elle constitue pour elle à la fois un moyen d’expression et l’endroit où trouver l’harmonie. L’artiste travaille lentement, passant souvent plus d’un mois à achever une œuvre. Elle peint ses émotions, son intériorité, à la recherche d’un certain rythme qui corresponde à un moment donné. Ce rythme est en effet central dans son œuvre, tout comme l’usage de la couleur. Les espaces vides se chargent alors d’énergie et l’artiste décale souvent le centre de ses œuvres. Dans le livret de son exposition de 1970 à la Gallery One, à Beyrouth, elle écrit que « notre vraie patrie brûle et brille au-dedans de nous ». Georges Cyr (1880-1964), artiste français installé à Beyrouth, dont l’influence sur Y. Achkar est souvent citée, décrit son travail comme la combinaison de deux éléments, la sensibilité et la raison : l’intuition d’un côté et le sens de la géométrie de l’autre.

Les œuvres d’Y. Achkar ont été largement exposées depuis sa première participation au Salon du printemps, une manifestation soutenue par l’État, au palais de l’Unesco de Beyrouth en 1957. Hormis des expositions individuelles régulières à Beyrouth, elle a exposé aux salons du ministère libanais de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts (où elle a obtenu deux prix), aux salons du musée Sursock, aux biennales de Paris, d’Alexandrie et de São Paulo, ainsi que dans des expositions collectives en France, en Italie, en Yougoslavie, en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis, au Liban, entre autres. Ses œuvres sont conservées dans des collections majeures au Liban et à l’étranger.

5 de Pic - Yvette Achkar | Tele Liban Official, juillet 2017

5 de Pic - Yvette Achkar | Tele Liban Official, juillet 2017  Yvette Achkar | Marie-Louise Elia, janvier 2015

Yvette Achkar | Marie-Louise Elia, janvier 2015