Recherche

Jiang Caiping, Qiu Jin, 1992, encre sur papier, 290 x 290 cm, musée d’Art national de Chine (NAMOC), © Droits réservés

Tandis que la République populaire de Chine a fêté ses 70 ans, le culte de la personnalité du président Xi Jinping et la prévalence de la virilité reproduisent aujourd’hui les normes d’un système genré, réduisant les femmes à leur état d’épouses et de mères de famille. Il suffit pour cela de constater les critiques actuelles du gouvernement à l’égard des garçons efféminés ou encore de visionner la propagande militaire chinoise : l’homme viril est exalté ; son épouse attend son retour. S’agit-il d’un phénomène récent ? Comment évolue la représentation des femmes en Chine tout au long du XXe siècle à travers les arts picturaux ? Et, finalement, dans quelle mesure les artistes femmes ont-elles participé au féminisme local ?

Wu Shujuan, Le Mont Wuyi, page de couverture du journal Funü zazhi, no 9, 1918, Institut des études chinoises, université d’Heidelberg, © Droits réservés

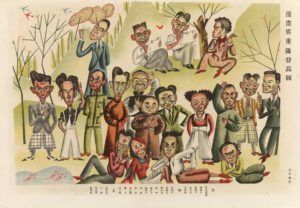

Wang Zimei, The Cartoon Circle Climbs the Mountains for Double-Ninth, 1936, papier, 37,50 x 26 cm, © British Museum

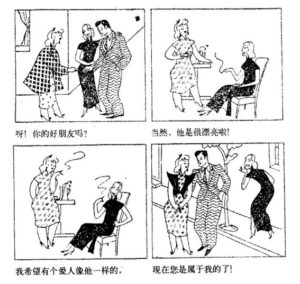

Liang Baibo (avec Ye Qianyu), extrait tiré de Miss Bee, 1935, © Droits réservés

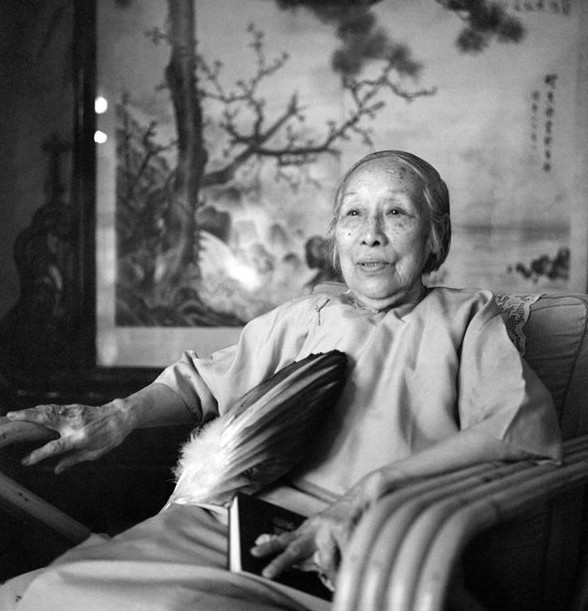

Si des artistes femmes ont existé dans l’histoire chinoise, elles restent marginales1, peu connues et longtemps cantonnées à une esthétique féminine. Avant le XXe siècle, presque aucune des artistes répertoriées par Marsha Weidner ne réalise de portraits2 ; seules quelques-unes posent la question de l’identité à travers l’exécution de paysages, un genre traditionnellement masculin3. Dès le début du XXe siècle, un féminisme plus affirmé se répand, entre autres par le truchement des revues4. Les travaux de la peintre Wu Xingfen, de son vrai nom Wu Shujuan (1853-1930)5, semblent marquer le début d’une certaine reconnaissance des artistes femmes, notamment ses couvertures de la revue Funü zazhi6 [Journal des femmes]. Les Chinoises se libèrent progressivement du système confucianiste7, parfois par l’intermédiaire de l’occidentalisation8. Ainsi, 30 % des élèves accepté·e·s à l’École des beaux-arts de Paris entre 1914 et 1955 sont des femmes9, parmi lesquelles Pan Yuliang (1895-1977). Amie d’étude du peintre Xu Beihong (1895-1953), elle est sauvée d’un lupanar par le fonctionnaire Pan Zhanhua, un partisan de Sun Yat-sen, qu’elle épousera. D’abord mal reçus en Chine, ses nombreux nus, dont certains sont publiés dans des revues, peuvent être vus simultanément comme un acte révolutionnaire10 l’acceptation du corps, mais aussi comme une rupture avec « l’esthétique féminine11 » en Chine. S’agit-il dès lors d’une stratégie, celle qui consiste à assumer le corps féminin pour ensuite affirmer les droits des femmes12 ? Quoi qu’il en soit, durant la guerre sino-japonaise (1937-1945), le nombre d’artistes femmes qui s’enhardissent et n’hésitent pas à se lancer dans un art engagé se multiplie. Yu Feng (1916-2007) et Liang Baibo (1911-vers 1970) témoignent assez bien de ce nouvel enthousiasme. Élève de Pan Yuliang13, la première évolue dans un milieu artistique et littéraire, épaulée par son mari, l’artiste Huang Miaozi (1913-2012). Son œuvre invite les femmes à participer activement à la politique, leur suggérant de se libérer de leurs chaînes14. La seconde, Liang Baibo, fréquente le cercle artistique de Shanghai au côté de Ye Qianyu (1907-1995) avec qui elle entretient une relation. Elle imagine la première protagoniste d’une bande dessinée : Miss Bee. Il s’agit de l’alter ego féminin de Mr. Wang, créé par son compagnon, qui devient alors la représentation de la femme moderne : richement vêtue, occidentalisée – notamment en raison de ses cheveux blonds – et indépendante. Néanmoins, s’il existe des héroïnes, telles Mulan ou Miss Bee, s’agit-il de figures féministes ? Ces héroïnes, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, demeurent en réalité stéréotypées ou bien assujetties au patriarcat. Mulan se condamne au sacrifice pour éviter que l’opprobre soit jeté sur sa famille ; quant à Miss Bee, elle paraît aussi matérialiste qu’écervelée. Il semble par ailleurs que la plupart des premières artistes femmes aient été connues et reconnues principalement du fait de leur situation matrimoniale et de leur réseau, et non uniquement pour leur talent.

Wang Shuhui, extrait de Mulan rejoint l’armée (木兰从军), 1956, © Droits réservés

Wang Shuhui, extrait des Veuves du clan Jiang (杨门女将), 1978, © Droits réservés

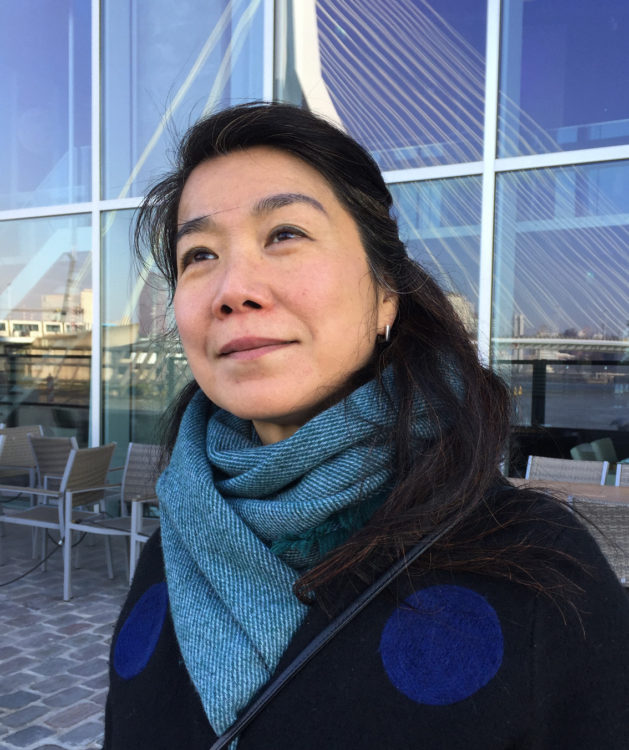

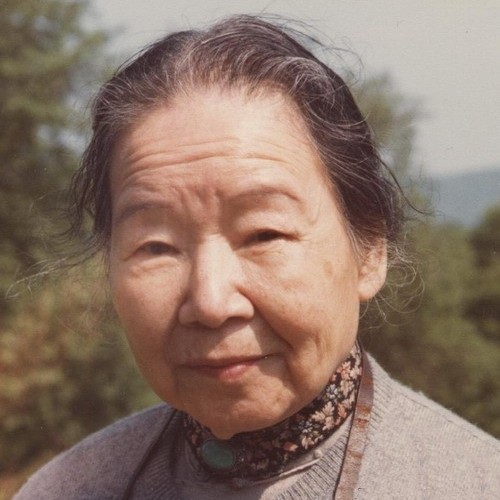

Sous l’ère maoïste, en dépit d’une politique féministe et d’un vœu égalitaire, le féminisme demeure un outil, qui soulève néanmoins plusieurs critiques15. Wang Shuhui (1912-1985), l’une des très rares illustratrices de lianhuanhua – la bande dessinée chinoise traditionnelle –, s’emploie ainsi à héroïser la femme, qu’elle soit guerrière ou courtisane. Et si la révolution culturelle (1966-1976) met à mal la société, aussi bien physiquement que symboliquement, un vent de liberté paraît souffler sous Deng Xiaoping, après 1978, quand bien même il s’agit d’une manœuvre politique destinée à faire oublier le traumatisme passé. Le gouvernement dengiste cherche alors dans les femmes de nouvelles idoles, leur émancipation étant synonyme de progrès social. Wang Gongyi (née en 1946) ou Jiang Caiping (née en 1934) s’efforcent conséquemment de représenter des héroïnes, en particulier la révolutionnaire Qiu Jin16 qui reprend vie après avoir disparu du panthéon chinois. Oubliée durant la révolution culturelle, celle-ci renaît finalement dans les années 1980 en vue de consolider la légitimité du gouvernement dengiste17. Ainsi, si le modèle féminin a changé de visage après la mort de Mao, s’il semble s’être modernisé, il reste toujours régi par une police normative, servant bien souvent un but propagandiste selon un certain « syndrome de Mulan » énoncé par Michael Sullivan18. Toutefois, une nouvelle scène artistique émerge, mettant peu à peu en exergue un « art féministe » (nüxing zhuyi yishu), comme en témoigne la redécouverte de Pan Yuliang par le public chinois en 1982, qui l’avait pourtant oubliée durant l’ère maoïste19. Les expositions sur les artistes femmes se multiplient. Ainsi en 1990 la Central Academy of Fine Arts, à Pékin, organise une exposition centrée sur huit artistes femmes, dont la jeune Yu Hong (née en 1966)20, bien que cette logique serve une ligne politique.

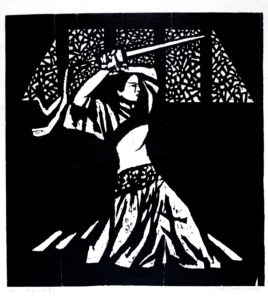

Wang Gongyi, Passion de la série Qiu Jin, 1980, xylographie, 60 x 56,5 cm, université d’Oxford, Ashmolean Museum, © Droits réservés

Jiang Caiping, Qiu Jin, 1992, encre sur papier, 290 x 290 cm, musée d’Art national de Chine (NAMOC), © Droits réservés

Sensuelle, comique, guerrière ou désabusée, l’image de la femme que donnent les artistes chinoises est sujette à d’importants changements au XXe siècle et aux aléas politiques, tant le féminisme, en Chine, se mêle à la modernité. Ainsi, si Miss Bee, Mulan et autres sont des personnages stéréotypés, elles sont toutefois l’expression d’une certaine critique de la société qui emprunte le chemin de la modernité à travers la femme, en tant qu’actrice et personnage. La résistance antijaponaise engendre plus encore chez la plupart des artistes chinoises la volonté de se libérer des oppressions conservatrices21. Quant au communisme, en particulier sous Deng Xiaoping, il amorce de nouvelles réflexions relatives au droit des femmes, quand bien même les héroïnes sont propagandistes. Si la Chine connaît plusieurs féminismes et si la femme, dans sa victimisation comme dans son héroïsation, paraît être parfois un outil aux mains des réformateurs, des révolutionnaires ou du gouvernement22, nous aurions tort de juger trop radicalement ou hâtivement les créations des artistes femmes. Celles-ci traduisent souvent une étape du féminisme. En effet, tout au long du XXe siècle, ce progrès a notamment été rendu possible par les artistes femmes qui ne se sont pas contentées de remplir « quelques rôles passifs et muets23 ».

Weidner Marsha, « Women in the History of Chinese Painting », dans Weidner Marsha (dir.), Views From Jade Terrace: Chinese Women Artists, 1300-1912, cat. expo., Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, 3 septembre-6 novembre 1988, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, 6 décembre 1988-15 janvier 1989, Asian Art Museum, San Francisco, 15 février-2 avril 1989, National Museum of Women in the Arts, Washington, 24 avril-4 juin 1989, Museum of Art, Hong Kong, 30 juin-27 août 1989, Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, New York, Rizzoli, 1988, p. 13 ; Sung Doris Ha Lin, Redefining Female Talent: Chinese Women Artists in the National and Global Art Worlds, 1900-1970s, thèse, sous la direction de Joan Judge, Toronto, York University, 2016, p. 6-7.

2

Weidner Marsha (dir.), op. cit.

3

Blanchard Lara C. W., « Imagining Du Liniang in The Peony Pavilion. Female Painter, Self-Portraiture, and Paintings of Beautiful Women in Late Ming China », dans Belli Bose Melia (dir.), Women, Gender, and Art in Asia, c. 1500-1900, New York, Routledge, 2016, p. 125.

4

Hockx Michel, Judge Joan et Mittler Barbara, Women and the Periodical Press in China’s Long Twentieth Century. A Space of Their Own?, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

5

Andrews Julia F. et Shen Kuiyi, The Art of Modern China, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 2012, p. 57.

6

Ibid., p. 38 ; Sung Doris Ha Lin, op. cit., p. 72.

7

Philosophie et morale traditionnelle en Chine, le système confucianiste se caractérise notamment par un important paternalisme et un fort respect de la hiérarchie.

8

Sung Doris Ha Lin, op. cit., p. 13-14. Depuis la fin du XIXe siècle, la situation politique de la Chine se superpose à l’image de l’homme oppresseur et de la femme victime. La société chinoise voit alors le conservatisme comme la cause principale de son affaiblissement : il « féminise » la nation qui doit se renforcer par la modernisation et l’occidentalisation, laquelle est par conséquent perçue comme un processus remasculinisant.

9

Cinquini Philippe, Les Artistes chinois en France et l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris à l’époque de la Première République de Chine (1912-1949) : pratiques et enjeux de la formation artistique académique, thèse, sous la direction de Chang Ming Peng, université Lille 3 – Charles-de-Gaulle, 2017, p. 11.

10

Janicot Éric, L’Art moderne chinois, nouvelles approches, Paris, Éditions You Feng, 2007, « Le nu – un genre révolutionnaire », p. 115-124.

11

Sung Doris Ha Lin, op. cit., p. 167.

12

Cette réflexion est notamment celle de l’autrice Chen Xiefen en 1903. Voir Pickowicz Paul G., Shen Kuiyi et Zhang Yingjin, Liangyou, Kaleidoscopic Modernity and the Shanghai Global Metropolis, 1926-1945, Leyde, Koninklijke Brill NV, 2013, p. 98.

13

Sullivan Michael, Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary, Berkeley, University of California Press, 2006, p. 205.

14

Lent John A. et Ying Xu, Comics Art in China, Jackson, University Press of Mississippi, 2017, p. 36.

15

L’autrice Ding Ling pointe ainsi l’hypocrisie du Parti communiste chinois. Voir Menke Augustine, The Development of Feminism in China, thèse et articles de recherche, sous la direction d’Eric Schluessel, Missoula, Université du Montana, 2017, p. 10-12, https://scholarworks.umt.edu/utpp/164, consulté le 7 janvier 2020.

16

Qiu Jin est une féministe et révolutionnaire anti-Qing.

17

Ying Hu, « Qiu Jin’s Nine Burials: The Making of Historical Monuments and Public Memory », Modern Chinese Literature and Culture, printemps 2007, vol. 19, no 1, p. 167.

18

Sullivan Michael, Art and Artists of Twentieth-Century China, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1996, p. 219.

19

Sung Doris Ha Lin, op. cit., p. 168.

20

Monica Merlin, entretien avec Yu Hong, le 7 novembre 2013, publié le 20 mars 2018, https://www.tate.org.uk/research/research-centres/tate-research-centre-asia/women-artists-contemporary-china/yu-hong, consulté le 18 février 2020 ; Peng Lü, Histoire de l’art chinois au XXe siècle, traduit du chinois par Marie-Paule Chamayou, Marie Laureillard et Camille Richou, Paris, Somogy éditions d’art, 2013, p. 598.

21

Hung Chang-tai, War and Popular Culture. Resistance in Modern China, 1937-1945, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1994.

22

Voir Zufferey Nicolas, « La condition féminine traditionnelle en Chine. État de la recherche », Études chinoises, 2003, no 22, p. 185-229.

23

Pour reprendre les termes mêmes de Nicolas Zufferey, bien qu’il fasse référence à la femme chinoise jusqu’à la chute de l’empire Qing en 1911. Voir ibid., p. 222.

Issu d’une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, Paul Narjoz-Delatour est titulaire d’un master en histoire de l’art obtenu à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne en 2019. Félicité par le jury pour son travail sur le graveur chinois Zhao Yannian (1924-2014), il participe en 2020 à l’élaboration d’un ouvrage sous la direction de Marie Laureillard, maître de conférences à l’université Lumière-Lyon 2, et de Shiyan Li, docteure en sciences de l’art de l’université d’Aix-Marseille. Ses recherches portent principalement sur la relation entre l’art et la politique dans la Chine du XXe siècle.

Paul Narjoz-Delatour, « Évolution de la représentation artistique des femmes par les artistes chinoises au XXe siècle » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 21 juin 2020, consulté le 12 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/evolution-de-la-representation-artistique-des-femmes-par-les-artistes-chinoises-au-xxe-siecle/.