Recherche

Kōran Tōru, Poissons tropicaux, 1939, couleur sur papier, paravent à deux volets, 168,5 × 185,6 cm, Collection de SEKI Kazuo

Prélude

Si l’on doit citer une seule peintre femme représentative du Japon moderne, ce serait sans hésiter Shōen Uemura (1875-1949). De nombreuses autres femmes furent actives aux quatre coins de l’archipel, mais rares sont celles dont le nom est passé à la postérité. Ces dernières années pourtant, des efforts ont été entrepris pour tirer de l’oubli celles qui furent omises dans le récit normalisé de l’histoire de l’art moderne. Elles apparaissent en effet dans les sélections des salons officiels, notamment le salon des beaux-arts du ministère de l’Éducation – dit Bunten –, inauguré en 1907, dans les annuaires des peintres1 ou encore dans les articles publiés dans les journaux et les revues de l’époque. Certaines ont pu apposer l’idéogramme jo (Mme) après la signature de leur nom d’artiste, d’autres ont pu être identifiées après leur disparition par leurs descendants ou leur entourage. Souvent mariées jeunes, alors qu’elles commençaient à peine leur carrière, nombreuses furent celles qui se retirèrent rapidement du monde de l’art ou firent passer leur création au second plan, dans une société où l’on attendait des femmes qu’elles privilégient leur famille à leur métier. De plus, l’usage du nom d’artiste (gagō) dans la peinture de style japonais (nihonga) au lieu du vrai nom du créateur, et le fait que les femmes changeaient de patronyme en se mariant, complexifie d’autant la collecte d’informations les concernant jusqu’à finalement perdre leur trace. Seules quelques femmes mariées réussirent à s’imposer comme artistes, mais il fallut pour cela qu’elles bénéficient d’un environnement propice, avec par exemple la compréhension de leur époux2 – le mariage restant un obstacle difficile à surmonter pour poursuivre une telle carrière. De ce fait, on trouve plutôt, parmi les peintres femmes, des célibataires ou des divorcées. Contrairement à leurs homologues masculins, le mariage représentait pour elles un pari dangereux risquant de mettre en péril leur carrière.

Les trois métropoles de la peinture

Les centres artistiques du Japon moderne étaient Tokyo et Kyoto. L’examen des artistes sélectionnés pour exposer au salon officiel Bunten pendant ses vingt-cinq premières années d’existence, soit entre 1907 et 1932, montre que 90 % des peintres de nihonga qui y participèrent résidaient dans une de ces deux villes3. Les artistes influents qui faisaient partie du jury exerçaient également à Tokyo ou Kyoto, et avaient formé nombre d’élèves prometteurs. Mais les peintres de nihonga sélectionnés exerçant à Osaka, la métropole commerçante du Japon, représentaient moins de 5 % des entrées au salon officiel. Choisir Osaka, où on ne pouvait bénéficier du patronage d’aucun peintre influent, pour se destiner à une carrière artistique, constituait un vrai handicap, si bien qu’il paraissait préférable de quitter la ville pour aller se former à Kyoto ou à Tokyo, voire s’y établir.

Étudions maintenant le rapport homme-femme dans les participations aux salons officiels dans les mêmes vingt-cinq années : 96 % des peintres de nihonga étaient des hommes, pour à peine 4 % de femmes. Et si l’on regarde où ces 4 % de femmes résidaient, on se rend compte qu’il n’y avait pas vraiment de grande différence entre Tokyo, Kyoto et Osaka. J’invite celles et ceux qui souhaitent en savoir plus à lire l’essai paru dans le catalogue de l’exposition Osaka in the Eyes of Women Painters que j’ai eu le plaisir de monter en 2023-2024 ; je me contenterai ici de rappeler qu’entre la fin de l’ère Meiji et le début des années Shōwa, soit grosso modo dans la première moitié du xxe siècle, les peintres femmes d’Osaka étaient quasiment à égalité avec celles de Tokyo et de Kyoto en matière de nombre d’artistes et de participations aux salons officiels5. Et si on se limite aux années Taishō (1912-1926), les participantes d’Osaka dépassaient même celles de Tokyo ou de Kyoto. Les données prouvent qu’Osaka, peu représenté dans les cercles reconnus du monde de l’art, avait pourtant une présence qui ne le cédait en rien aux autres métropoles, pour la création au féminin de nihonga.

Seien Shima, Autoportrait, 1924, couleur sur soie, encadré, 42,4 × 34,7 cm, musée municipal d’Osaka

Seian Shima, Vermilion Pipe with Bamboo Stem, 1934, color on paper, hanging scroll, 88 x 131,6 cm, Osaka Municipal Museum of Art

Chigusa Kitani, Barque de théâtre jōruri, 1926, couleur sur soie, 175.3 × 360 cm, musée Nakanoshima d’Osaka

Seien Shima

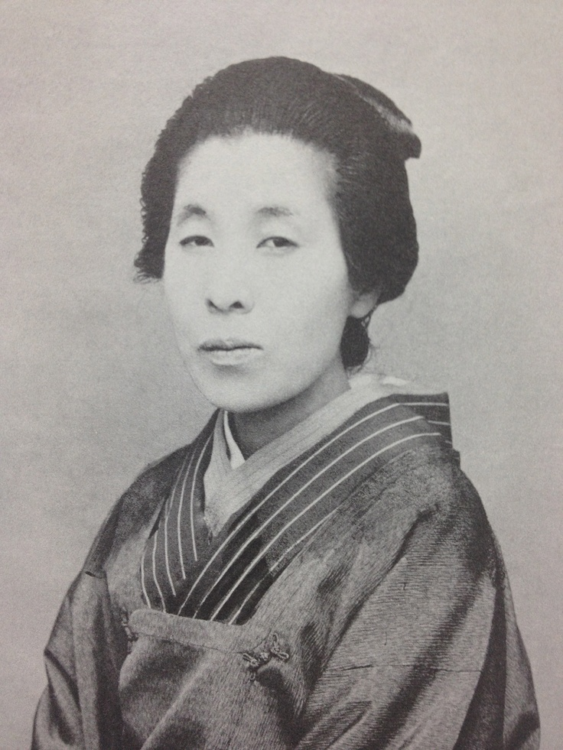

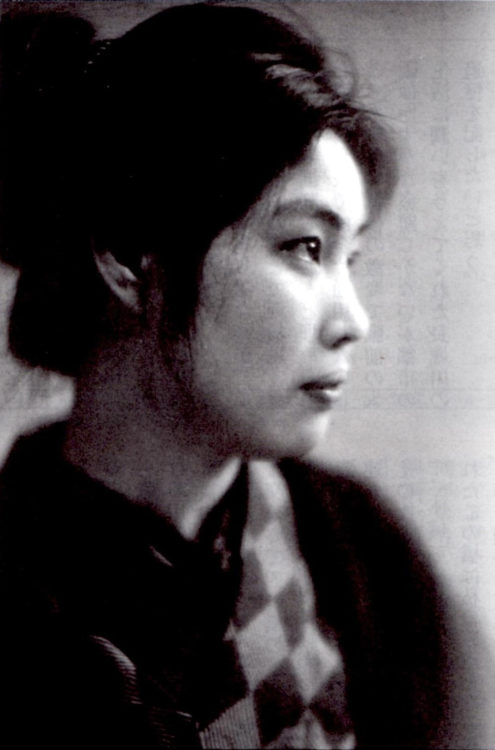

Seien Shima (1892-1970) est la figure qui inspira de nombreuses femmes d’Osaka à se lancer dans la peinture. Née dans la commune de Sakai (département d’Osaka), Seien avait une situation particulière puisqu’elle avait grandi dans une famille de peintres – son père et son frère aîné exerçaient en effet ce métier. Elle s’était formée en autodidacte auprès des siens, sans jamais avoir été la disciple d’aucun maître. Elle ne suivait pas le parcours classique des jeunes filles de bonne famille pour qui le dessin faisait partie des activités dispensées pour parfaire leur éducation. Se destinant à faire de la peinture son métier, S. Shima exposa à vingt ans au 6e salon Bunten de 1912 un splendide portrait de femme dans la tradition du bijinga, intitulé Le Soir dans le quartier de Sōemonchō (lieu de conservation inconnu), qui retint immédiatement l’attention. Or, à cette époque, deux autres peintres de bijinga, S. Uemura et Shōen Ikeda (1886-1917), commençaient à se faire un nom, la première à Kyoto, la seconde à Tokyo. Le fait que toutes les trois aient choisi d’utiliser l’idéogramme 園 [en] (lit. « le jardin ») dans leur gagō leur valut d’être surnommées « les trois jardins des trois capitales », élevant la plus jeune d’entre elles au niveau de ses aînées, augurant de débuts prometteurs. Et de fait, ses réalisations suivantes connurent un succès qui stimula fortement les jeunes femmes qui aimaient s’adonner au dessin. S. Shima réussit en effet à se faire une place dans le monde de l’art, malgré les quatre handicaps d’être femme, jeune et sans soutien, et originaire d’Osaka, devenant par là même un modèle auquel il était possible de s’identifier. Des femmes pleines d’espoir se mirent alors les unes après les autres à tenter leur chance au salon Bunten. S. Shima fut ainsi rapidement rejointe par Kōen Okamoto (1895 – date de décès inconnue), Chigusa Kitani (née Yoshioka, 1895-1947) et Kayō Matsumoto (1893-1961), trois autres artistes d’Osaka qui étaient parvenues à exposer au Bunten. Ensemble, elles fondèrent le « Cercle des quatre femmes » pour organiser des expositions de leurs œuvres. S. Shima attira également dans son atelier des femmes désireuses de se former auprès d’elle – beaucoup étaient originaires d’Osaka, mais certaines venaient d’aussi loin que Kōchi ou Tokyo. Exclusivement réservée aux femmes, son école présentait l’avantage de rassurer les parents qui pouvaient y envoyer leurs filles encore célibataires. À Osaka, la peinture de bijinga était alors dominée par le peintre Tsunetomi Kitano (1880-1947), mais même si S. Shima était active dans le même périmètre géographique, jamais il n’y eut de relation de maître à disciple entre eux, ils entretenaient un rapport d’égal à égal.

S. Shima fit montre d’un talent unique en réalisant une série de portraits féminins originaux qui dépassait quelque peu le cadre du genre bijinga: on pense notamment à Sans titre (1918, musée municipal d’Osaka) ou Parfum du bois d’aloès (1920, musée municipal d’Osaka). Elle ambitionnait de rester célibataire toute sa vie pour mieux se consacrer à son art, mais elle finit par épouser fin 1920 celui que ses parents avaient choisi pour elle. Elle connut alors une période de dépression et disparut de l’avant-scène du monde des arts. Elle réalisa pourtant de beaux chefs-d’œuvre comme cet Autoportrait (1924, musée municipal d’Osaka) où elle se représenta de façon réaliste avec des traits passablement épuisés. Son style évolua ensuite vers une expression plus légère au début des années Shōwa, c’est-à-dire à partir de la fin des années 1920. C. Kitani, qui faisait partie du Cercle des quatre femmes, ouvrit également une école après son mariage, qui forma de nombreuses jeunes filles de la génération suivante. Parmi elles, Kachō Ikuta (1889-1978), dont nous reparlerons plus loin, qui devint une nouvelle figure de proue des peintres femmes d’Osaka. Si la période d’activité de S. Shima ne dura qu’un bref moment, sa présence fut indispensable pour ouvrir la voie à l’épanouissement d’une génération de peintres femmes à Osaka.

Seiran Kawabe, Taino Ien zu [Beaux atours et noblesse de cœur], 1889, rouleau suspendu, encre et couleur sur soie, 154,1×70,7 cm, Collection : Kayuki Memorial Museum of Practical Women’s University

Kōran Tōru, Poissons tropicaux, 1939, couleur sur papier, paravent à deux volets, 168,5 × 185,6 cm, Collection de SEKI Kazuo

Nanga

Le nanga, qui se traduit par « peinture du sud » ou « peinture de lettrés », est un genre à part, qui n’est rattaché à aucune école artistique et n’entre dans aucune hiérarchie, si bien qu’il attira depuis toujours les femmes peintres. Osaka était par ailleurs considérée comme un centre reconnu du nanga pour le Japon de l’Ouest, avec une tradition bien ancrée. Des femmes bénéficiant d’une notoriété au niveau national comme Kakei Atomi (1840-1926), Shōin Noguchi (1847-1917) ou encore Kagai Hatano (1863-1944) étaient toutes originaires d’Osaka. Mais accordons une place particulière à Seiran Kawabe (1868-1931), qui eut une longue carrière dans le nanga sans jamais quitter Osaka. Jeune fille de bonne famille, elle bénéficia très tôt d’une instruction solide, qui comprenait aussi des cours de dessin. Mariée avec un homme que sa famille « adopta » pour assurer la descendance de son patronyme, elle put continuer à s’adonner pleinement à son art, par ailleurs soutenue par de nombreux mécènes, au point de jouir d’une renommée à l’égale de celle de S. Uemura. Elle encadra de nombreuses jeunes filles qui souhaitaient poursuivre dans cette voie, tout en déplorant que le goût pour les classiques chinois et la poésie chinoise, éléments indispensables à la peinture de lettrés, commençât à s’estomper chez les femmes de son temps. En effet, la jeune génération semblait de plus en plus préférer le bijinga, apparemment plus facile d’accès, au nanga qui nécessitait une érudition poussée et une bonne maîtrise de la calligraphie.

Cela dit, l’apparition d’une nouvelle tendance, le shin-nanga [nouveau nanga], permit à certaines artistes d’illustrer des sujets modernes, comme le fit Kōran Tōru (1905-1982) avec fraîcheur, ainsi qu’on peut le voir dans Poissons tropicaux (1939, collection Seki). Cette dernière n’abandonna pas sa carrière après son mariage avec un peintre de style occidental (yōga), mais après la Deuxième Guerre mondiale, elle devint surtout célèbre en tant que personnalité médiatique, notamment dans des émissions proposant des conseils de vie aux auditeurs. K. Tooru fut également auteure de nombreux ouvrages, d’une grande richesse pour mieux appréhender à quoi ressemblait la culture moderne au féminin et l’état des arts à Osaka à cette époque.

Kachōga

Dans les intérieurs japonais, il est d’usage de placer dans le tokonoma (alcôve surélevée) une peinture en phase avec l’instant présent. On choisit, généralement, soit un nanga de belle facture, soit un kachōga (peinture de fleurs et d’oiseaux) qui saisit la beauté de la saison du moment5. Prisé des femmes pour son raffinement et sa délicatesse, ce genre était en forte demande dans les écoles de peinture. Pourtant, les artistes renommées d’Osaka pour leurs sublimes kachōga, comme Chokujō Fukada (1861-1947) ou Kōen Niwayama (1869-1942), n’exposèrent jamais dans les salons officiels comme le Bunten. Soutenues par de riches commerçants et mécènes d’Osaka, elles bénéficiaient d’une stabilité financière qui les dispensait de chercher à décrocher une notoriété nationale. Cela explique aussi qu’il existe peu d’archives sur leurs activités. Si les informations sont rares sur les peintres femmes de kachōga, on peut supposer qu’il s’agissait pour la plupart de jeunes filles de bonne famille, pour qui la peinture était un passe-temps auquel elles aimaient s’adonner. La formation au kachōga se faisait dans des ateliers séparés pour les hommes et les femmes, et était fondée sur la copie des carnets de dessins du maître, suivant des exercices à difficulté progressive. Dans son école Yachigusa-kai, C. Kitani enseignait aussi bien le portrait que la peinture de fleurs et d’oiseaux6 et laissait son jardin ouvert pour que ses élèves féminines puissent librement réaliser des croquis d’après nature.

Kachō Ikuta, La Porte du paradis au printemps, 1965, couleur sur papier, 107 × 140 cm, temple Shitenno-ji

Kachō Ikuta

Troisième fille d’un homme de lettres d’Osaka, Kachō Ikuta fit ses débuts dans le monde de l’art tardivement, à l’âge de trente-six ans, quand elle fut sélectionnée pour exposer pour la première fois au salon impérial des beaux-arts, le salon Teiten, qui avait remplacé le Bunten. L’année suivante, au 7e salon Teiten de 1926, elle devint la première femme à être récompensée du prix spécial pour son Festival Tenjin de Naniwa (lieu de conservation inconnu). K. Ikuta devint dès lors une femme majeure dans le monde des arts d’Osaka, poursuivant une longue carrière de peintre et d’auteure de haïkus. Ses sujets de prédilection étaient des scènes historiques ou folkloriques d’Osaka et du Japon, puisant dans sa profonde érudition acquise auprès de ses nombreuses fréquentations de lettrés, à commencer par son maître, le peintre Tatehiko Suga (1878-1963). Dans ses représentations de festivals et autres manifestations traditionnelles, K. Ikuta peignait une foule de personnages très détaillés dans une palette de couleurs vives, reproduisant des scènes pleines de vie tout en se fondant sur la réalité historique. Très attachée à sa ville d’Osaka, elle définissait sa peinture comme de « l’art du pays natal ». Célibataire toute sa vie, elle fut sollicitée après la Deuxième Guerre mondiale par le nouveau salon officiel Nittenpour réaliser des œuvres de commande, et fut respectée par son entourage tant pour son exceptionnel talent que pour sa douceur en tant que personne.

En guise de conclusion

Si le monde de l’art d’Osaka avait un poids relativement faible, ne disposant dans ses rangs que de peu d’artistes masculins influents, on y trouvait cependant un grand nombre de femmes qui s’adonnaient à la peinture nihonga7. Celles qui eurent une longue carrière reconnue ne furent certes qu’une poignée et le succès de certaines a pu n’être qu’un phénomène passager, il n’en reste pas moins que les femmes qui aimaient peindre constituaient une communauté bien plus large, et le style de chacune différait des tendances générales des cercles artistiques académiques. Aujourd’hui, seule Osaka fait l’objet d’études sur les peintres femmes en province, et il est à souhaiter que des recherches similaires puissent être lancées dans d’autres régions du Japon, voire que l’on puisse élargir le champ des études pour tenter de mieux comprendre comment fonctionnaient les réseaux de femmes peintres

Les peintres femmes n’étaient pas classées par école, comme c’était le cas pour les hommes, elles étaient souvent regroupées uniformément sous l’appellationkeishū, terme générique désignant les « femmes de talent ». Cela a certes l’avantage de repérer plus facilement les femmes artistes, mais cela donne aussi l’impression qu’elles ne sont pas traitées à égalité avec leurs confrères.

2

Parmi les femmes qui poursuivirent leur activité de peintre sur le long terme après leur mariage, citons notamment Shōha Itō (1877-1968) de Kyoto, dont l’époux était un peintre de nihonga, ou encore Chigusa Kitani (1895-1947) d’Osaka qui avait épousé un chercheur spécialiste du théâtre traditionnel jōruri. Quant à S. Uemura, elle fit le choix de privilégier son art en ne se mariant pas, bien qu’elle élevât son fils en mère célibataire.

3

Comité de compilation de l’histoire des salons officiels (éd.), Nittenshi [Histoire des salons officiels], vol. 1-10, Tokyo, Nitten, 1980-1983.

4

Tomoko Ogawa, « Réflexions autour des peintres femmes de nihonga : Osaka dans les trois capitales », Osaka in the Eyes of Women Painters, cat. exp., musée Nakanoshima d’Osaka, 23 décembre 2023 – 25 février 2025, Osaka, Sankei Shimbun Co., Ltd., 2023, p. 8-15.

5

Les bijinga étaient très appréciés des collectionneurs, mais leur sujet ne convenait pas pour décorer un tokonoma.

6

Chigusa Kitani réalisa essentiellement des portraits féminins, mais avant d’apprendre la technique du bijinga auprès de Shōen Ikeda, elle avait suivi une formation au kachōga auprès de Chokujō Fukada.

7

Le marchand de kimono et écrivain Banyō Okada mentionne la présence nombreuse à Osaka de peintres et d’estampistes de bijinga : « On compte désormais à Osaka 606 peintres femmes de talent, et quelque 2 000 artistes en tout, qui ont suivi les pas de Tsunetomi Kitano », écrit-il. (Banyō Okada, « Impressions sur le monde de l’art de la région Kyoto-Osaka », revue Chūō Bijutsu, fév. 1916). S’il ne donne pas les sources pouvant justifier les chiffres qu’il avance, son affirmation comme quoi environ un quart des peintres d’Osaka auraient été des femmes est conforme au nombre de participantes d’Osaka en catégorie nihonga au début des salons officiels, selon Nittenshi [Histoire des salons officiels]. D’après l’étude mentionnée dans la note 4, la part des peintres femmes résidant à Osaka acceptées au salon était de 22 %.

Tomoko Ogawa

Née à Tokyo. Directrice adjointe de recherche au musée Nakanoshima d’Osaka. Diplômée de la faculté de droit de l’université de Kyoto, elle s’inscrit à la faculté de littérature de la même université, dont elle sort également diplômée, puis continue en troisième cycle comme doctorante, se spécialisant dans l’histoire de l’art et de l’esthétique. Elle obtient ensuite un DEA à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle rejoint en 1996 l’équipe chargée de préparer l’inauguration du musée Nakanoshima d’Osaka et poursuit des recherches sur l’histoire de l’art occidental et sur le nihonga, en s’intéressant plus particulièrement aux cercles artistiques d’Osaka depuis l’ère moderne et aux femmes peintres. Depuis l’ouverture du musée en 2022, elle a été commissaire de plusieurs expositions : Modigliani, 35 ans dévolus à l’amour et à la création (2022), Osaka in the Eyes of Women Painters (2023-2024) et Claude Monet – Journey to series Paintings (2024). Elle est l’auteure de Shima Seien to Naniwa no Josei Gaka [Shima Seien et les peintres femmes de Naniwa],publié chez Tōhō Shuppan en 2006. Parmi les essais qu’elle a rédigés, citons : « Peintres femmes et Osaka : de la peinture de lettrés au bijinga – Ces femmes qui ont ressuscité l’univers artistique d’Osaka » (revue Bijutsu Forum 21, no 17, édité chez Daigo Shobō, 2008, p. 66-70), « La vieillesse des peintres femmes de nihonga : tenter de représenter la beauté de la maturité dans les bijinga » (revue Bijutsu Forum 21, no 33, édité chez Daigo Shobō, 2016, p. 64-69), « Kakei Atomi, peintre femme originaire d’Osaka, pleinement investie dans la formation artistique des femmes » (revue Tekijuku, no 51, édité par Tekijuku Commemoration Association, 2018, p. 67-76), « Le nihonga et les peintres femmes » (revue Bijutsu Forum 21, no 50, édité chez Daigo Shobō, 2024, p. 28-34).

Tomoko Ogawa, « Peintres femmes de nihonga à Osaka » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 18 juillet 2025, consulté le 25 janvier 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/peintres-femmes-de-nihonga-a-osaka/.