Recherche

Amal Abdenour, Maman ne pleure pas ! je suis bien !, 1974-1979, électrographie, 41 x 93 cm, © photo : Gregory Copitet © Courtesy Enseigne des Oudin

Dans l’après Mai 68, s’ouvre une nouvelle page dans l’histoire des trajectoires artistiques féminines arabes à Paris. Elles se caractérisent par une recherche d’émancipation aussi bien poétique que politique. Celle-ci va insuffler des stratégies de réappropriation (voire de réclamation) du corps féminin face à différents systèmes d’oppression, situations de guerres ou de censure. Il s’agit, au travers d’un féminisme anthropocentré – où le corps de l’artiste et le corps de l’œuvre ne font plus qu’un –, de dépasser l’utilisation des médiums traditionnels, en faveur de l’expérimentation.

Nil Yalter, Topak Ev [Maison ronde], 1973, installation, structure en métal, feutre, peaux de moutons, cuir, texte et techniques mixtes, Ø 3 m, vue de l’exposition Nil Yalter, 1973-2015, Verrière-Fondation d’entreprise Hermès, Bruxelles, 2015, Courtesy Nil Yalter & la Verrière-Fondation d’entreprise Hermès © Photo : Isabelle Arthuis © ADAGP, Paris

Nil Yalter, La Femme sans tête ou La Danse du ventre, 1974, vidéo-performance, 24 min © Courtesy Nil Yalter © ADAGP, Paris

Nil Yalter, La Femme sans tête ou La Danse du ventre, 1974, vidéo-performance, 24 min © Courtesy Nil Yalter © ADAGP, Paris

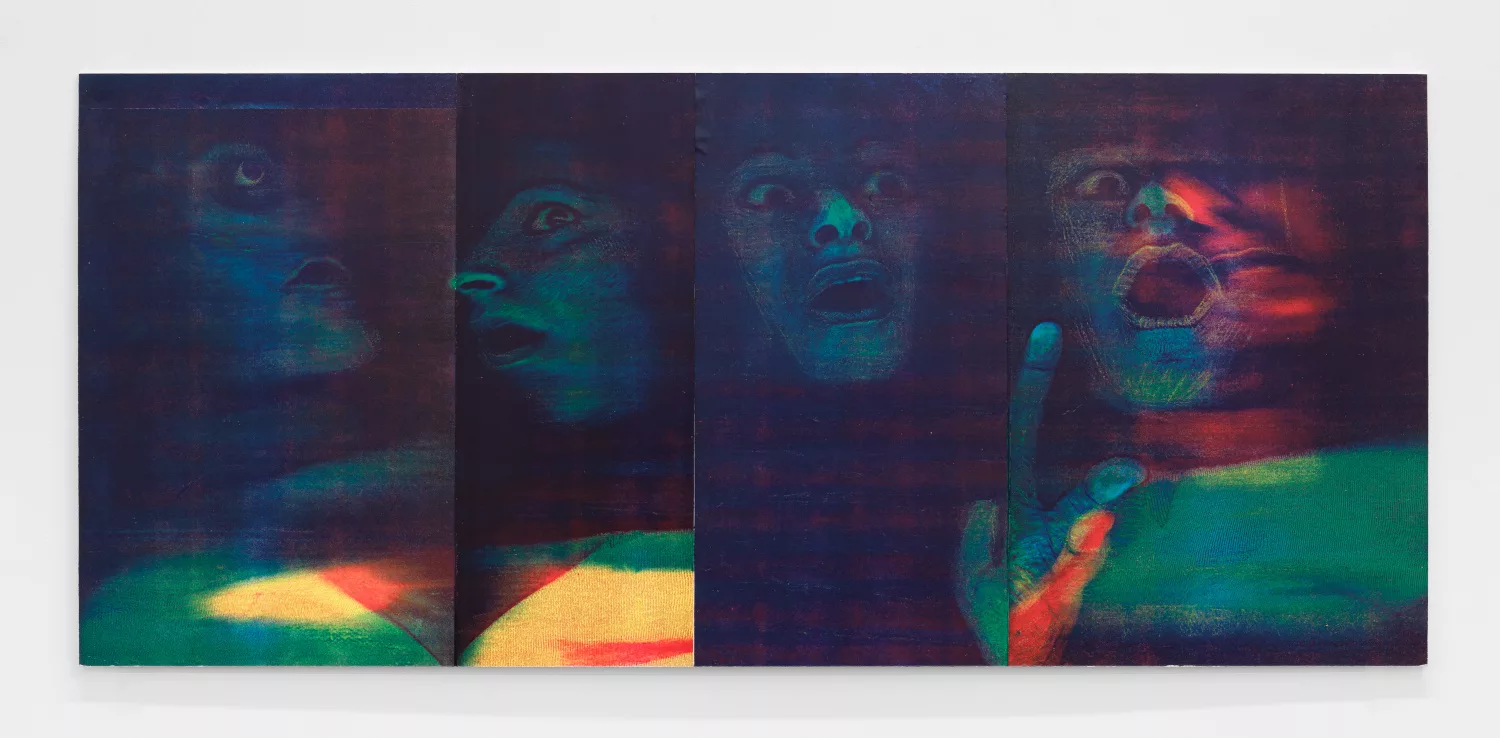

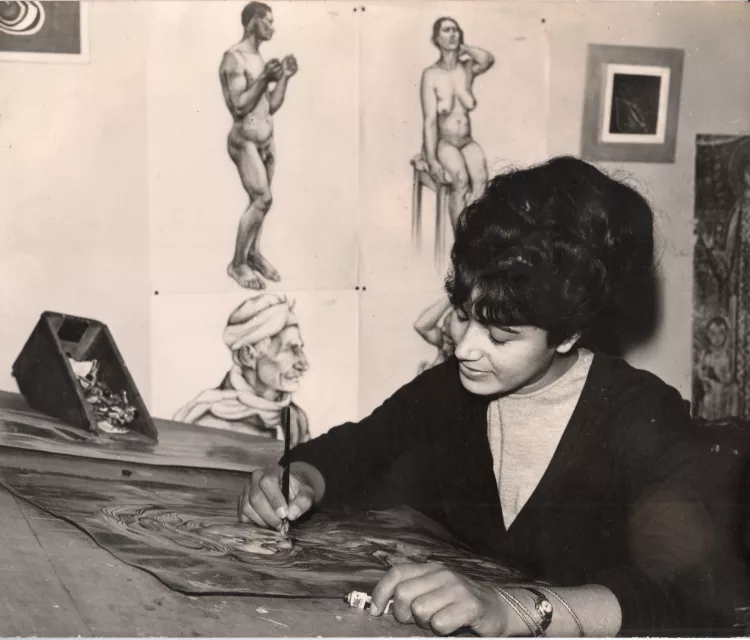

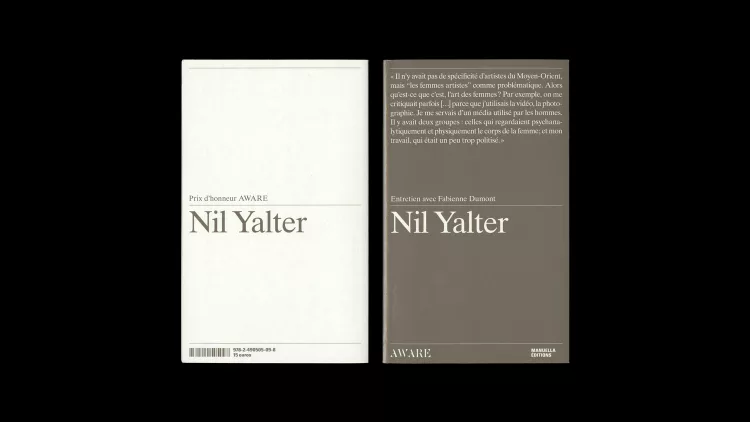

Nil Yalter, née au Caire, en Égypte, en 1938, s’installe à Paris en 1965, où elle développe une pratique artistique sur l’étude des conditions de vie des communautés migrantes, à l’aide de montages de graphiques, dessins, et photographies ; ce qui fait d’elle une pionnière de l’art post-ethnographique1. Elle est découverte par Suzanne Pagé, directrice du projet Animation – Recherche – Confrontation (ARC) du musée d’Art moderne de Paris, qui l’invite en 1973 à réaliser sa première exposition personnelle, Topak Ev [Maison ronde]. Cette installation emblématique, à la forme d’une yourte ou maison pour femmes, s’inspire des tentes des communautés nomades bektik d’Anatolie centrale. Au cours des dix années qui suivent, N. Yalter participe à six expositions de l’ARC au sein du musée d’Art moderne de Paris2. En 1974, pour la première exposition collective dédiée à la vidéo, Art Vidéo / Confrontation 74, elle présente La Femme sans tête ou La Danse du ventre (24 min), une vidéo-performance féministe où elle exécute ladite danse : autour de son nombril elle marque des versets du Coran que les prêtres musulmans inscrivent sur le ventre des femmes jugées stériles ou rebelles en Anatolie ; l’artiste en les réécrivant les détourne. Au son d’une musique effrénée, le plan fixe (cadrage serré) sur le ventre de l’artiste – engagée corporellement dans la performance – amplifie l’impression de lire des mots sur une matière en mouvement3. Ces sortes de tatouages exorcisant une violence faite aux femmes soi-disant stériles est une manière de dénoncer les violences sexuelles plus larges, les systèmes religieux ou politiques cherchant à prendre le contrôle sur le corps des femmes ; ce qui devrait nous alerter à l’heure même où nous voyons que les États-Unis, sous la gouvernance Trump, s’attaquent aux droits des femmes sur leur propre corps – notamment en interdisant l’avortement. Par ultra-focalisation sur l’espace du ventre, N. Yalter nous place dans une position voyeuriste, pour mieux démonter le topos orientaliste de la danse du ventre – un des plus puissants vecteurs d’oppression sur le corps de la « femme arabe » dans le système de représentations colonial. La Femme sans tête résonne ainsi telle une décapitation (un décadrage) de l’image fétichisée de la femme au profit du corps comme site conflictuel et lieu d’exorcisme.

Amal Abdenour, 9 Unités triomphantes, 1970-1979, électrographie – photocopieuse noir et blanc – 9 unités, jointes en une œuvre (panneau de droite), 40 x 218 cm, photo : Gregory Copitet © Courtesy Enseigne des Oudin

Amal Abdenour, 9 Unités triomphantes, 1970-1979, électrographie – photocopieuse noir et blanc – 9 unités, jointes en une œuvre (panneau de gauche), 40 x 218 cm, photo : Gregory Copitet © Courtesy Enseigne des Oudin

Amal Abdenour, Maman ne pleure pas ! je suis bien !, 1974-1979, électrographie, 41 x 93 cm, © photo : Gregory Copitet © Courtesy Enseigne des Oudin

Amal Abdenour (1931-2020), née à Naplouse en Palestine, ayant également étudié en Égypte, intègre l’École des beaux-arts de Paris en 1962 où elle se forme à la peinture de fresque. Sa relation à Paris se noue plus singulièrement à travers son incursion dans les champs du body art et des arts électroniques ; notamment ses innovations dans le champ avant-gardiste du copy-art dans les années 1970, un art qui se veut à mi-chemin entre l’ordinateur et la carte postale, fédérant des artistes tel·les que Nicole Métayer, Laurie Karp ou Claude Torey. Les « électrographies anthropomorphiques4 » d’A. Abdenour, réalisées par superposition et agencement de photocopies Xerox, font office d’autoportraits conceptuels, distillant des fragments du corps de l’artiste dans des positions improbables, figées par le mécanisme de la photocopieuse. Rapidement remarquées par de nombreuses revues d’art contemporain, elles montrent un corps explosé sous formes d’empreintes de mains, de pieds et aussi d’organes génitaux. L’artiste en tire des épreuves autosexuelles en série, geste à la fois provocateur et générateur. Ce décadrage, là encore, de l’image fétichisée de la femme au profit d’une image ambiguë, informe et hybride, proche de l’imagerie scientifique, se veut à la fois antiérotique et antiesthétique. On peut y voir une réappropriation féministe et autonomiste de la femme-empreinte dans les anthropométries de Yves Klein où l’usage de ce dernier des femmes comme pinceaux est largement questionnable. Les empreintes génitales d’A. Abdenour, saisies à vif et remontées ou recollées à travers des contrastes noir/blanc/gris qui troublent la vision, sont avant tout un site d’affirmation de soi et de volonté de puissance. La photocopieuse devient un appareil de désaliénation, soit un outil féministe. Tout comme la femme sans tête de N. Yalter, la femme-vulve d’A. Abdenour fonctionne sur une subjectivation phénoménale : l’artiste jette son propre corps dans son œuvre – dans un geste couperet –, neutralisant sa propre subjectivité au profit d’un corps subjectile ou corps-pulsation, que ce soit la pulsation musicale ou celle de la photocopieuse5 ; processus rituel ou mécanique dans lesquels l’artiste insuffle un pouvoir de performativité, notamment en empêchant le corps féminin de se donner à voir totalement, intégralement, objectivement ; un corps dé-cadré(e). Au terme d’un cycle de travail de presque deux décennies, A. Abdenour présente une rétrospective de ses œuvres au palais de l’Unesco de Paris en 1986, intitulée L’artiste et la machine.

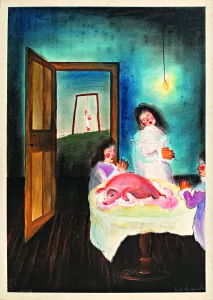

Laila Muraywid, Crucifixion, 1979, gouache, encre et pastel sur papier, 48 x 34 cm © Courtesy de l’artiste

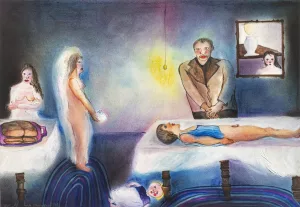

Laila Muraywid, Le Sacrifice, 1979, gouache, encre et pastel sur papier, 48 x 34 cm © Courtesy de l’artiste

Laila Muraywid, Adam et Eve chassés du paradis, 1979, encre, pastel et gouache sur papier, 34 x 48 cm © Courtesy de l’artiste

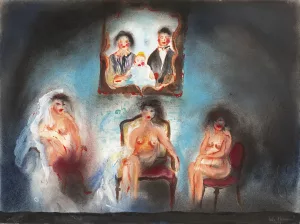

Laila Muraywid, Trois femmes et une histoire, 1979, encre, pastel gouache sur papier 36 x 48 cm © Courtesy de l’artiste

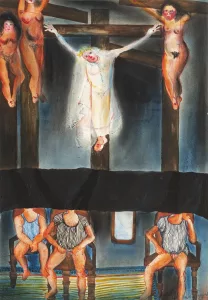

Née à Damas en Syrie en 1956, Laila Muraywid trouve également dans l’exil parisien, tout comme N. Yalter et A. Abdenour, une possibilité d’expérimenter entre les médiums et entre les genres6. Elle obtient ainsi une bourse d’étude en 1981 et se forme notamment à l’École nationale supérieure des arts décoratifs où elle découvre la photographie, tout en continuant la gravure et le dessin. Une série de gouaches de moyen format, rarement exposée par l’artiste, qui signe sa déclaration d’adieu à la Syrie, pour venir s’installer à Paris, mérite une attention particulière. Un travail plus narratif et moins performatif que celui de N. Yalter et A. Abdenour mais non moins radical en termes de subversion de l’ordre établi eu égard à la condition des femmes dans les mondes arabes – où souvent les femmes participent de toutes les révolutions, réformes et autres avancées sociales, mais en récoltent rarement les fruits en termes de droits civiques. En effet, ces œuvres de L. Muraywid datées de 1979, composées comme des images d’icônes ou des miniatures, exhibent des scènes de la vie quotidienne ; dans des intérieurs familiaux et intimes apparemment normaux, mais où la mise en scène des personnages s’avère macabre : entre des sacrifices rituels où se mêlent humains et cochons, des rêves ou des cauchemars sexuels mais aussi des pendaisons ; une atmosphère trouble et dérangeante proche de Pasolini et de son film Salo ou les 120 journées de Sodome (1975). Ces gouaches intitulées Sacrifice, Crucifixion… au nombre d’une vingtaine sont souvent structurées en mise en abyme – comme des images doubles, à travers fenêtres, portes et embrasures – ou coupées en deux scènes, où les personnages se retrouvent parfois décapités. Des corps fragmentés et mutilés qui ont l’air de s’offrir à l’enfer ou à l’apocalypse, sur la table de la cuisine ou du salon comme dans une salle de torture. Nul doute que cette violence sourde se destinant à la profanation des codes de la loi religieuse ou patriarcale reflète justement la violence du régime syrien de Hafez el-Assad ; où la moindre opposition est réprimée dans le sang, où vivre en tant que femme et artiste libre est un double combat au quotidien. L’exil à Paris représente aussi, à l’époque, une porte de sortie, pour mieux respirer.

Notre dernier exemple de ce corps décadré(e), comme stratégie féministe radicale, est le cas de Mona Hatoum, née en 1952 à Beyrouth au Liban (d’origine palestinienne) avec sa première œuvre vidéo, The Negotiating Table (1983, 20 min)7. Considérée comme sa performance la plus ouvertement politique, il s’agit d’une réponse explicite à l’invasion israélienne du Liban en 1982. Dans une pièce sombre, l’artiste gît immobile sur une table pendant plusieurs heures : entièrement enfermée dans un sac en plastique recouvert de sang et d’entrailles comme si l’intérieur du corps (à l’intérieur du sac en plastique) nous était révélé. Cette œuvre est aussi une table sacrificielle pouvant rappeler les tables dans les dessins de L. Muraywid. L’autre dimension de la vidéo de M. Hatoum est la bande radio qui diffuse des reportages sur la guerre civile libanaise, sur l’invasion israélienne, sur des « négociations » de paix entre dirigeants, etc. Un travelling frontal, insistant et automatique nous rapproche du corps gisant, à mesure que s’intensifie le volume des actualités. Ainsi ce n’est que très progressivement que l’on réalise l’aspect obscène ou abject du corps étendu sur la table, à la manière d’une vision différée. Paradoxalement, plus on s’approche du corps, plus l’informe prend forme. Mais le corps en lui-même ne fait que nous échapper, au profit d’une violence aussi sourde et insondable que dans les gouaches de L. Muraywid. Par ailleurs, on retrouve le même effet de subjectivation que chez N. Yalter et A. Abdenour : l’artiste performe son entrée dans sa propre œuvre, autrement dit le corps de l’artiste devient le corps de l’œuvre par la médiation de la vidéo ou de la photocopieuse. Si la relation de M. Hatoum à Paris est moins importante que celle des trois artistes précédemment citées, l’artiste libanaise s’y est néanmoins ancrée dans les années 1990, à l’époque où elle enseignait à l’École nationale supérieure des beaux-arts. Nul doute que The Negotiating Table fait partie des œuvres pionnières ayant contribué au rayonnement international de M. Hatoum, au croisement de la vidéo expérimentale, de la performance et des luttes féministes. En écho aux autres œuvres évoquées plus haut, on voit ce qui les réunit, elles ont pour effet premier de décadrer le mythe trop longtemps cultivé par l’histoire de l’art de la « femme objet » – via la femme sans tête, femme-ventre, femme-vulve, voire femme-martyre.8

On peut réunir sous l’appellation « art post-ethnographique », un ensemble de pratiques développées à partir des années 1990, consistant à reprendre, prolonger ou déplacer des questions et des gestes hérités de l’enquête de terrain ethnographique ; ces pratiques s’élaborent en parallèle d’une remise en question interne de la discipline anthropologique et de son ancrage colonial. Voir Foster, Hal, « The Artist as Ethnographer », in The Return of the Real, Cambridge, The MIT Press, 1996, p. 171-204.

2

Voir l’essai de Burluraux, Odile, « Présences arabes dans les musées parisiens : intégration et/ou subversion » dans Présences arabes. Art moderne et décolonisation. Paris 1908-1988, cat. exp., Paris, musée d’Art moderne de Paris, Paris-Musées, 2024, p. 16-20.

3

N. Yalter a puisé ces mots et phrases dans des écrits de l’anthropologue René Nelli.

4

Expression utilisée par Violaine Sautter dans un texte poétique consacré aux œuvres d’A. Abdenour, « Électrographies anthropomorphiques d’Amal Abdenour », dans Albatroz. Literatura de Aguarras, n°19, avril 1993, p. 174.

5

A. Abdenour et N. Yalter travaillent en même temps à Paris, notamment dans les années 1970, mais sans se connaître.

6

Cette ouverture aux arts multimédias et aux pratiques expérimentales est souvent plus le fruit d’une situation internationale se créant à Paris que l’avant-gardisme prôné dans les écoles, à commencer par l’École nationale supérieure des beaux-arts, où des formes et des pratiques académiques peuvent aussi perdurer.

7

The Negotiating Table a été réalisée dans le cadre d’une série de performances conçues lors d’une résidence de l’artiste à Western Front, Vancouver (Canada).

8

Les artistes et œuvres discutées dans cet essai étaient réunies dans un même espace pour l’exposition Présences arabes. Art moderne et décolonisation. Paris 1908-1988, musée d’Art moderne de Paris (5 avril – 25 août 2024). À ce titre, cet essai a valeur de prolongement théorique d’une expérience curatoriale.

Morad Montazami est historien de l’art, éditeur et commissaire d’exposition. Après un passage à la Tate Modern de Londres (Royaume Unis) entre 2014 et 2019, il développe la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating, qui explore et revalorise les modernités arabes, africaines et asiatiques. Il a été récemment le co-commissaire des expositions Casablanca Art School, Tate St-Ives-Sharjah Art Foundation-Schirn Kunsthalle Francfort, 2023-2024 et Présences Arabes. Art moderne et décolonisation. Paris 1908-1988, Musée d’art moderne de Paris, 2024.

Un article réalisée en collaboration avec le Musée d’Art Moderne de Paris et Zamân Books & Curating dans le dans le cadre du programme Role Models

Morad Montazami, « Le corps dé-cadré(e). Stratégies féministes radicales chez les artistes des mondes arabes en exil à Paris, années 1970-1980 » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 31 octobre 2025, consulté le 12 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/le-corps-de-cadree-strategies-feministes-radicales-chez-les-artistes-des-mondes-arabes-en-exil-a-paris-annees-1970-1980/.