Akila Mouhoubi

François Bazzoli, Artistes d’Algérie, paroles, images et musique, cat. d’exp Théâtre Nanterre-Amandiers, France, 1991

→Malika Bouabdellah (dir.), Danièle Giraudy, Danièle Bourgeois, Luc Deflandre, Hommage à Picasso , Alger-Antibes, Palais de la Culture, Alger – Musée Picasso, Antibes, Association Française d’Action Artistique 1988

Réminiscence, Carthage, Galerie Saladin sidi Bousaïd, 2015

→Expressions femmes, Centre culturel Français d’Alger, Centre culturel Italien d’Alger, Ed Enag, Alger 1990

→Tendances de la peinture contemporaine au Maghreb, espace Wafabank -Casablanca, Tunis, Tripoli, Nouakchott, 1990

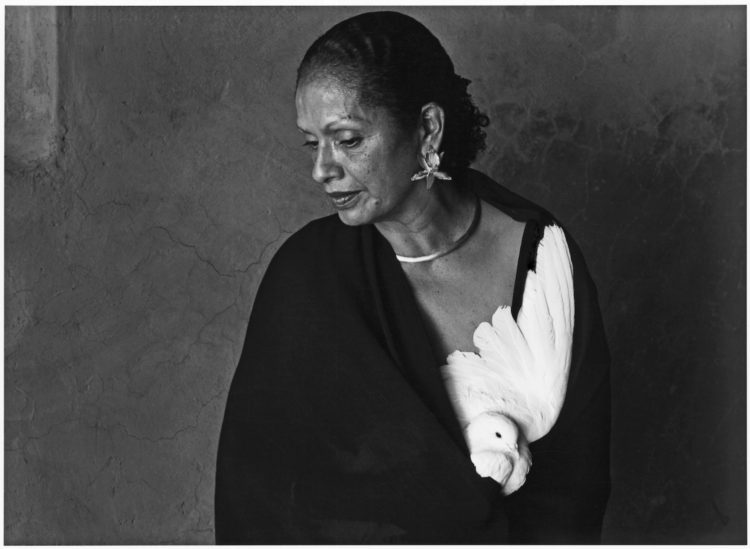

Peintre algérienne.

Akila Mouhoubi sort diplômée de l’École nationale des beaux-arts d’Alger en 1976 et de l’École supérieure d’art et de design de Marseille en 1985. Elle enseigne à l’École supérieure des beaux-arts d’Alger de 1986 à 1994, date à laquelle elle quitte Alger pour Marseille où elle vit et travaille actuellement, partagée entre deux rivages qui habitent son monde intérieur.

Graphiste et peintre, elle fait partie de cette génération d’artistes qui émergent dans les années 1980, formé·e·s par leurs aînés fondateurs d’une modernité locale, pour s’investir dans l’expression offensive d’identités individuelles, de mythologies personnelles et autres nouvelles formes de perception du monde. Comptant parmi les rares femmes artistes qui, à cette époque, se fraient difficilement un chemin dans un champ symbolique encore largement dominé par les hommes, elle est artiste permanente de la prestigieuse galerie Isma à Alger. Elle participe à de nombreuses expositions individuelles et collectives, en Algérie et à l’étranger ; parmi les plus marquantes figurent Algérie. Peintures des années 80 (Paris, Centre national des arts plastiques, 1986), Artistes d’Algérie (Nanterre, théâtre Amandiers-Nanterre, 1991), La Création algérienne au féminin présent (Nice, Art Jonction, Art Sud Magazine et Alger, galerie Isma, 1991).Ses œuvres sont conservées dans les collections du musée d’Art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), du musée national des Beaux-Arts d’Alger (MNBA), de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris…

A. Mouhoubi livre une vision colorée et mélancolique du monde, où le plaisir de peindre sert la quête inlassable de quelque chose d’ineffable, que ses formes et sa peinture tentent de ramener à la surface de la toile. Une sensation de souvenirs évanescents, de vague à l’âme semble baigner ses œuvres : qu’elles soient aériennes, légères ou énergiques, leur apparente simplicité est cependant trompeuse : la complexité du cheminement artistique qui les sous-tend laisse percevoir une émotion dont l’intensité saisit pour peu que l’on s’y plonge. Car son travail, où les couleurs s’imposent à coups de pinceau fiévreux, mouvementés ou rageurs, naît d’une mer de vécus dans lesquels il serait vain de chercher une quelconque interprétation du réel ou un concept précis. Ses ressentis, imprégnant les formes, graphismes et dessins, dissipent alors les frontières entre dessin et peinture, entre le passé et le présent, l’image figurée et son effacement.

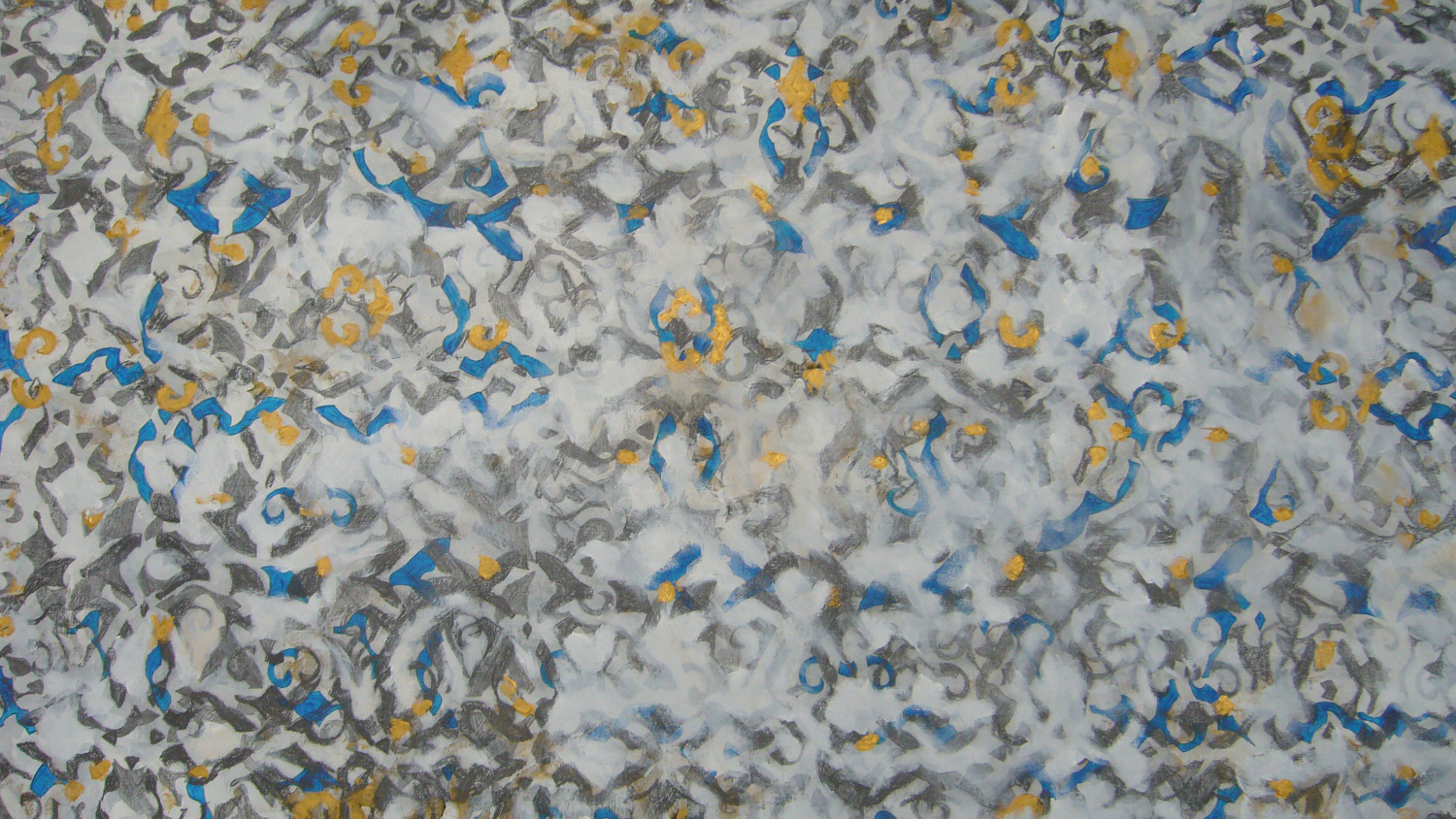

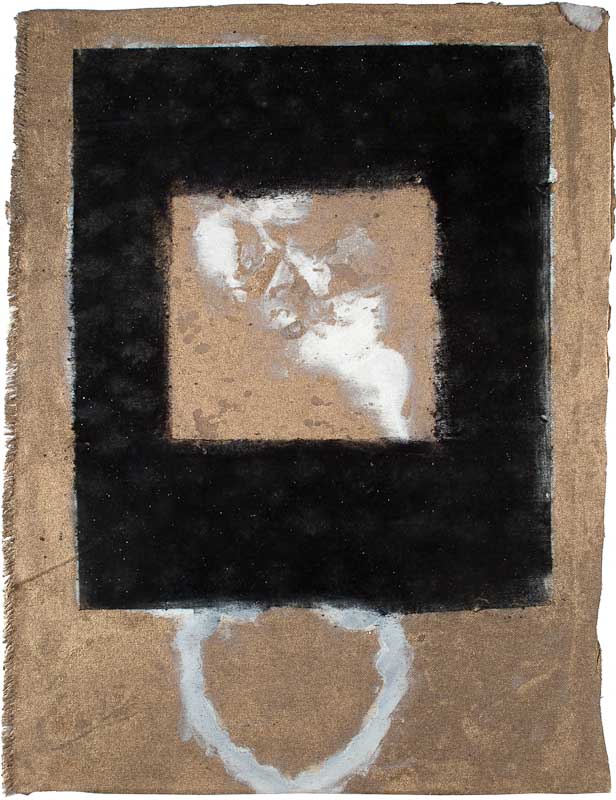

Dans Ce qui me reste (2010), des géométries aux volumes inconsistants construisent un univers minimaliste dont la fragmentation et le cloisonnement sont autant de questions qui nourrissent et impulsent son travail. Beaucoup de ses Paysages (2010) sont inspirés par la miniature arabo-musulmane dont le charme discret et complexe l’a toujours fascinée. Elle lui emprunte des détails que, par un zoom coloré, elle exhibe sur la toile comme pour y dévoiler un secret, ne préservant, au bout du compte, que l’aspect le plus diaphane des dorures propres à l’enluminure orientale : elle réinvestit les traces artistiques d’un passé ancestral auquel elle attribue ainsi un potentiel de recréation contemporaine.

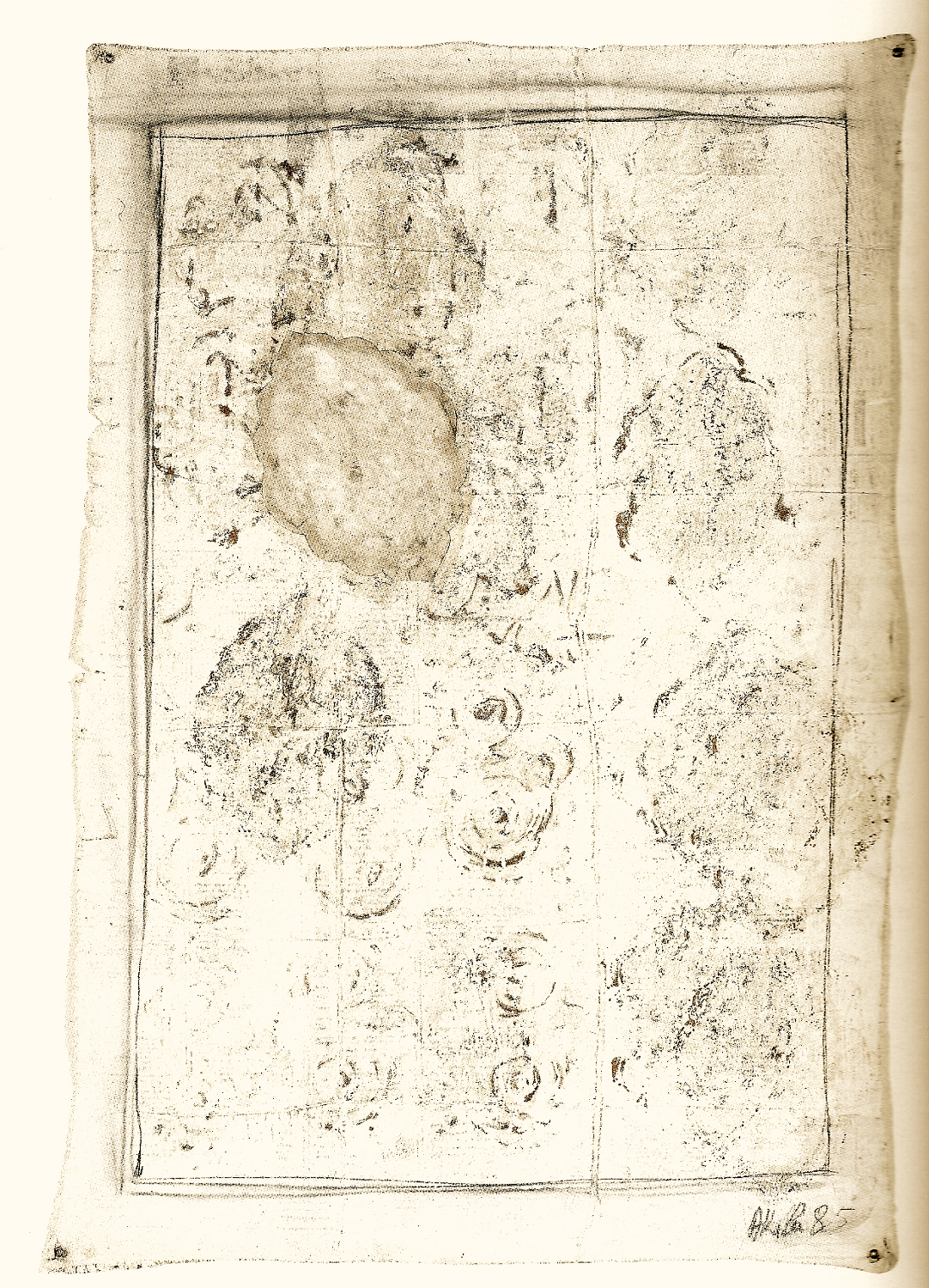

Le point de départ de sa création est toujours une image qui, souvent, est un souvenir personnel lié à sa propre histoire entre Alger et Marseille, qu’elle travaille inlassablement comme une obsession qui traverse son œuvre, cherchant une indicible absence, une résurgence qui évoque vaguement, dans ses paysages et végétations aux couleurs froides, des visages ou des êtres. Les deux toiles de Reconstitution (2002) sont emblématiques de sa technique qui va de pair avec cette quête de l’insaisissable : elle dessine, peint, pose ses pigments, puis efface le tout jusqu’à faire disparaître l’image initiale, et tente de découvrir dans ses restes une autre image, un autre paysage qui révélerait quelque chose…

Cet effacement/révélation est lié à des territoires temporels et spatiaux. Ainsi le collage, qui fait partie à part entière de sa méthode artistique, et le fond de toile relèvent de moments différents et sont les traces muettes de ses déplacements physiques et affectifs.

Effacer pour retrouver, c’est là la raison et le sens du travail de l’artiste. Rendre présente l’absence par la création de l’image, même si l’on sait que celle-ci est marquée, dès sa naissance, du sceau de la disparition.

Publication réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions