Augusta Curiel (Augustina Cornelia Paulina Curiel)

Agnes de Boer, « Curiel, Augusta Cornelia Paulina (1873-1937) », Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, Huygens Institut.

→Janneke van Dijk, Hanna van Petten van Charante et Laddy van Putten, Augusta Curiel, Fotografe in Suriname 1904-1937, Libri Musei Surinamensis 3, Amsterdam, KIT Publisher, 2007.

→Marleen Knops, Suriname door het oog van Augusta Curiel. Antropologische analyse van Suriname en « Surinamers » op fotomateriaal van Fotostudio Augusta Curiel, 1904-1952, Paramaribo, Suriname, Amsterdam, 2005.

Pioniers – Fotografie door vrouwen, Nationaal Archief, La Haye, 1 décembre 2023 – 30 juin 2024

→Surinamese school : Painting from Paramaribo to Amsterdam, Stedelijk Museum, Amsterdam, 12 décembre 2020 – 11 juillet 2021.

→De Vrouw 1813-1913, Meerhuizen, Amsterdam, 2 mai – 30 septembre 1913

Photographe surinamaise.

Augusta Curiel grandit dans une famille aisée de Paramaribo dans le dernier quart du XIXe siècle. Elle est la fille d’Henriette Curiel, qui déclare ses quatre enfants nés d’un père dont nous ne savons rien. Du côté maternel, la généalogie est mieux établie, avec un grand-père juif portugais installé à Amsterdam, Mozes Curiel, qui épouse et ainsi affranchit Elisabeth Nar. La famille d’A. Curiel appartient à l’Église luthérienne, dont l’un des prédicateurs est alors photographe amateur, ce qui pourrait expliquer la vocation de la future professionnelle. En 1904, alors âgée de trente et un ans, elle ouvre en effet son atelier de photographie dans un bâtiment annexe de la maison où elle vit avec ses deux sœurs, Anna (1875-1958) et Elisabeth (1869-1937). Les « dames Curiel » ne se marieront pas.

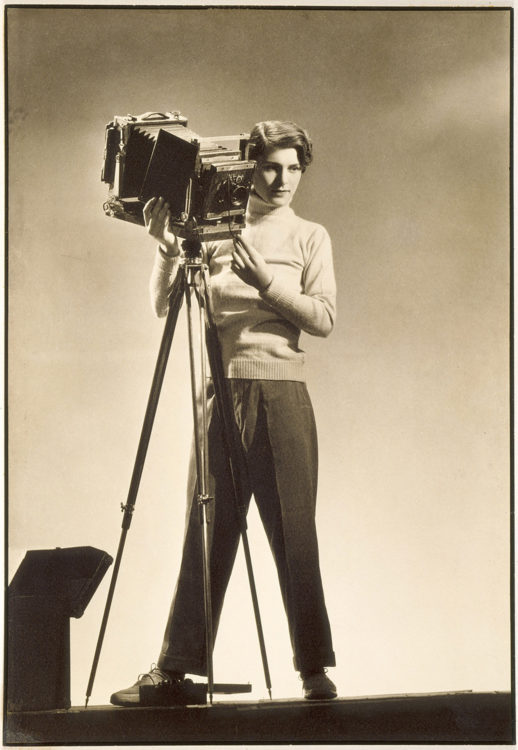

Contrairement à William George Cornelis Amo (1882-?), un autre photographe de Paramaribo qui a réalisé le seul portrait d’elle connu, A. Curiel ne travaille pas en studio. Elle utilise un appareil à plaque sur trépied et des négatifs sur verre de 18 × 24 cm ou de 13 × 18 cm. Tout en privilégiant des vues prises en extérieur, elle n’utilise pas de posemètre : d’après les témoignages, c’est sa sœur Anna qui l’aide à évaluer le temps de pose en fonction de l’ensoleillement. Les photographies de la première période sont recouvertes d’émulsion et protégées par un vernis, avant l’usage de négatif prêt à l’emploi. Afin de conserver à bonne température les produits chimiques nécessaires au développement et à l’impression, la famille se fait livrer des blocs de glace régulièrement. Les clients reçoivent trois tirages et les plaques de verres sont conservées en vue d’un éventuel retirage, ou alors réutilisées. Les sœurs Curiel auraient ainsi pris des milliers de photos dans la première moitié du XXe siècle, dont 1 200 nous sont connues à travers des tirages, plaques de verre, cartes postales ou albums conservés dans les institutions muséales d’Amsterdam, de Rotterdam et de Paramaribo, qui les ont numérisés et rendus publics sur leurs sites internet.

A. Curiel réalise des portraits individuels de particuliers ou de dignitaires et des portraits de groupes pour des mariages ou des photographies de classes. Elle est ainsi la photographe des événements officiels et promotionnels de la vie d’entreprise dans la capitale, les petites villes et les plantations de l’intérieur du Suriname. En 1913, elle participe à l’exposition De Vrouw 1813-1913 [La Femme 1813-1913], qui est visitée à Amsterdam par environ 300 000 personnes. Dans les années 1920, Augusta et sa sœur collaborent, en vue de publications, aux expéditions scientifiques du botaniste Gerold Stahel dans l’intérieur de la colonie. À la demande du gouverneur du Suriname, A. Curiel devient la photographe du tribunal en 1928, puis, l’année suivante, photographe officielle de la Couronne par décret de la reine Wilhelmina.

La pratique de la photographie s’est répandue en Amérique du Sud au milieu du XIXe siècle, avec notamment l’installation d’ateliers de portrait dans les grandes villes. Augusta Curiel jusqu’à sa mort en 1937 puis sa sœur Anna jusqu’en 1950 répondront avec grand talent à des commandes de plus en plus variées, presque toujours in situ, nous offrant aujourd’hui une documentation visuelle unique, mais certes peu critique, sur la colonie hollandaise du Suriname.

Une notice réalisée dans le cadre du projet “Related” : Pays-Bas – Caraïbes (XIXe siècle – aujourd’hui)

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023