Barbara Regina Dietzsch

Charlotte Brooks, « Botanical Art in the Age of Enlightenment : Barbara Regina Dietzsch and her circle », Occasional Papers from the RHS Lindley Library, vol. 16, juin 2018, p. 7-17.

→Eyke Greiser, « Barbara Regina Dietzsch (1706-1783) und ihre Familie. “Gemälde auf Pergament” : Präsentationsformen und Markt » [Barbara Regina Dietzsch (1706-1783) et sa famille. « Peintures sur vélin » : les formes de présentation et le marché], dans Michael Roth, Martin Sonnabend et al. (dir.), Maria Sibylla Merian und die Tradition des Blumenbildes von der Renaissance bis zur Romantik [Maria Sibylla Merian et la tradition de la peinture de fleurs de la Renaissance au romantisme], Munich, Hirmer, 2017, p. 205-219.

→Heidrun Ludwig, « Nürnberger Blumenmalerinnen um 1700 zwischen Dilettantismus und Professionalität » [Les femmes peintres de fleurs nurembergeoises vers 1700, entre dilettantisme et professionnalisme], Kritische Berichte, no 4, 1996, p. 21-29.

Peintre de natures mortes allemande.

Active à Nuremberg, centre majeur de l’illustration botanique, Barbara Regina Dietzsch se spécialise dans les dessins à l’aquarelle de plantes et d’animaux. Ses représentations de fleurs sont considérées parmi les plus accomplies et comme d’importants exemples de l’art botanique européen du XVIIIe siècle. Jouissant d’une réputation internationale de son vivant, B. Dietzsch vend de nombreuses œuvres et s’attire des commandes de toute l’Europe.

Comme beaucoup d’artistes femmes ayant connu le succès au XVIIIe siècle, B. Dietzsch grandit dans une famille d’artistes. Son père, Johann Israel Dietzsch (1681-1754), peintre de paysages et graveur, a formé ses six enfants pour qu’ils prennent part à l’atelier familial, qui produit des natures mortes de fleurs et d’animaux. C’est dans ce contexte que B. Dietzsch et sa sœur, Margaretha Barbara Dietzsch (1726-1795), peuvent développer leur pratique, indépendamment des restrictions sociales imposées par la guilde locale et des académies artistiques qui excluent les femmes de leurs rangs. Des variations d’études de fleurs et d’animaux présentant des compositions similaires (pour la plupart non signées) sont ainsi attribuées aux deux sœurs Dietzsch et à d’autres membres de la famille, ainsi qu’à Ernst Friedrich Karl Lang (1748-1782), un élève de B. Dietzsch, ce qui reflète le rôle essentiel de la copie et de la réutilisation de motifs entre artistes. Des catalogues de vente de l’époque indiquent que B. Dietzsch peint aussi des oiseaux, des coquillages et des paysages, en plus des sujets botaniques.

Au sein de l’atelier collaboratif, elle est la principale peintre de fleurs. Elle connaît une attention critique importante de son vivant. Elle est aussi réputée parmi la communauté scientifique de Nuremberg et le physicien et botaniste Christoph Jacob Trew fait référence à elle en ces termes : « Notre compatriote, Mademoiselle Barbara Regina Dietzsch, désormais bien connue partout. » Aux côtés d’autres artistes botaniques majeur·e·s de l’époque, B. Dietzsch et sa sœur fournissent des dessins destinés à être traduits en illustrations gravées pour des publications scientifiques et d’histoire naturelle importantes, comme Plantae Selectae (1750-1773) et Hortus nitidissimis (1750-1786), de C. J. Trew. Malgré sa renommée, B. Dietzsch restera toute sa vie avec sa famille à Nuremberg, elle ne se mariera jamais et décline même une invitation à peindre pour la cour de Bavière.

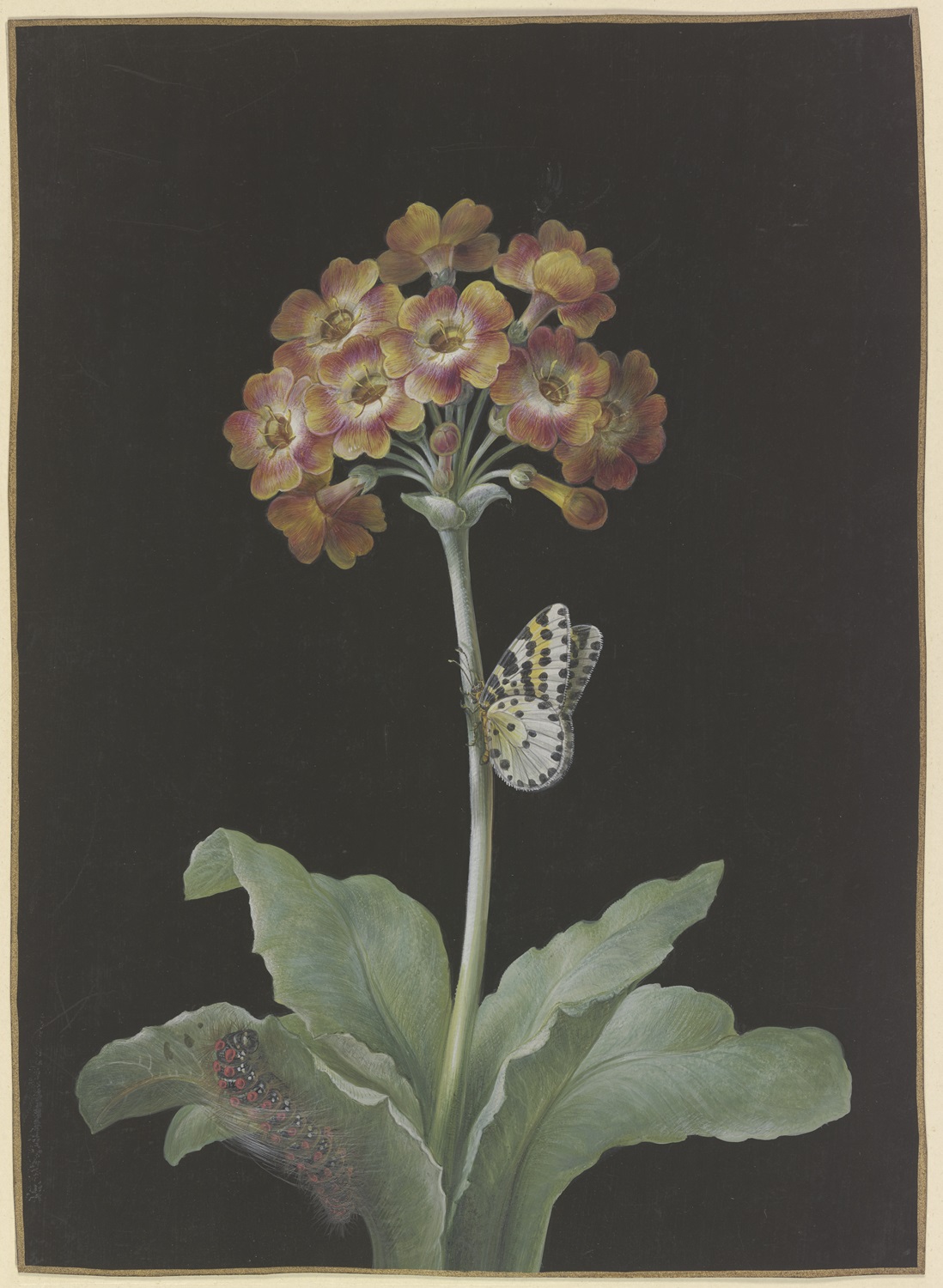

Les œuvres qui lui sont attribuées présentent souvent une plante en fleur, seule sur un fond opaque noir, et sont peintes sur parchemin. Chaque aspect de la fleur est méticuleusement rendu, avec un grand soin apporté aux détails, et des insectes animent la composition. L’artiste manipule avec délicatesse la gomme arabique et l’aquarelle opaque (gouache), qu’elle mélange jusqu’à obtenir des degrés variés d’opacité et qu’elle applique en couches superposées afin de créer un rendu détaillé. Elle atteint ainsi un haut niveau de réalisme, qui s’inscrit dans une tradition mêlant intérêt scientifique et attention esthétique pour le monde naturel que l’on retrouve dans l’œuvre de ses prédécesseurs nurembergeois, Albrecht Dürer (1471-1528) et Hans Hoffmann (1530-1591). Le penchant de B. Dietzsch pour la précision des détails se mêle à sa curiosité scientifique, mais les insectes qui rendent visite à ses fleurs imprègnent son travail d’une qualité anecdotique charmante, presque narrative. L’application expressive du pigment sur les pétales et sur les feuilles de la fleur ainsi que la présentation presque « en portrait » de ces plantes suggèrent que ces œuvres étaient considérées comme des tableaux miniatures plutôt que comme de simples illustrations botaniques.

L’utilisation du parchemin ou du vélin – historiquement, une surface de prédilection pour l’application délicate d’aquarelle opaque – indique le statut luxueux de ces œuvres. Souvent plus petits qu’une page de carnet, ces portraits de fleurs ont peut-être été collectionnés et conservés dans un album de dessins ou exposés en groupe, pour évoquer l’idée d’un jardin d’intérieur. Sur de nombreux exemples de ces peintures, la présence d’un liseré doré – probablement ajouté plus tard – soutient la thèse qu’elles étaient des objets de collection, estimées à la fois pour leur beauté et pour la réputation de leur créatrice, peintre de fleurs accomplie.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Rééclairer le siècle des Lumières : Artistes femmes du XVIIIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024