Blanche Adèle Moria

Rivière Anne, « Blanche Moria », dans Rivière Anne, Dictionnaire des sculptrices – 1550-2000, Paris, Mare & Martin, 2018.

→Chevillot Catherine (dir.), Peintures et Sculptures du XIXe siècle. La collection du musée de Grenoble, Paris, Réunion des musées nationaux/Musée de Grenoble, 1995.

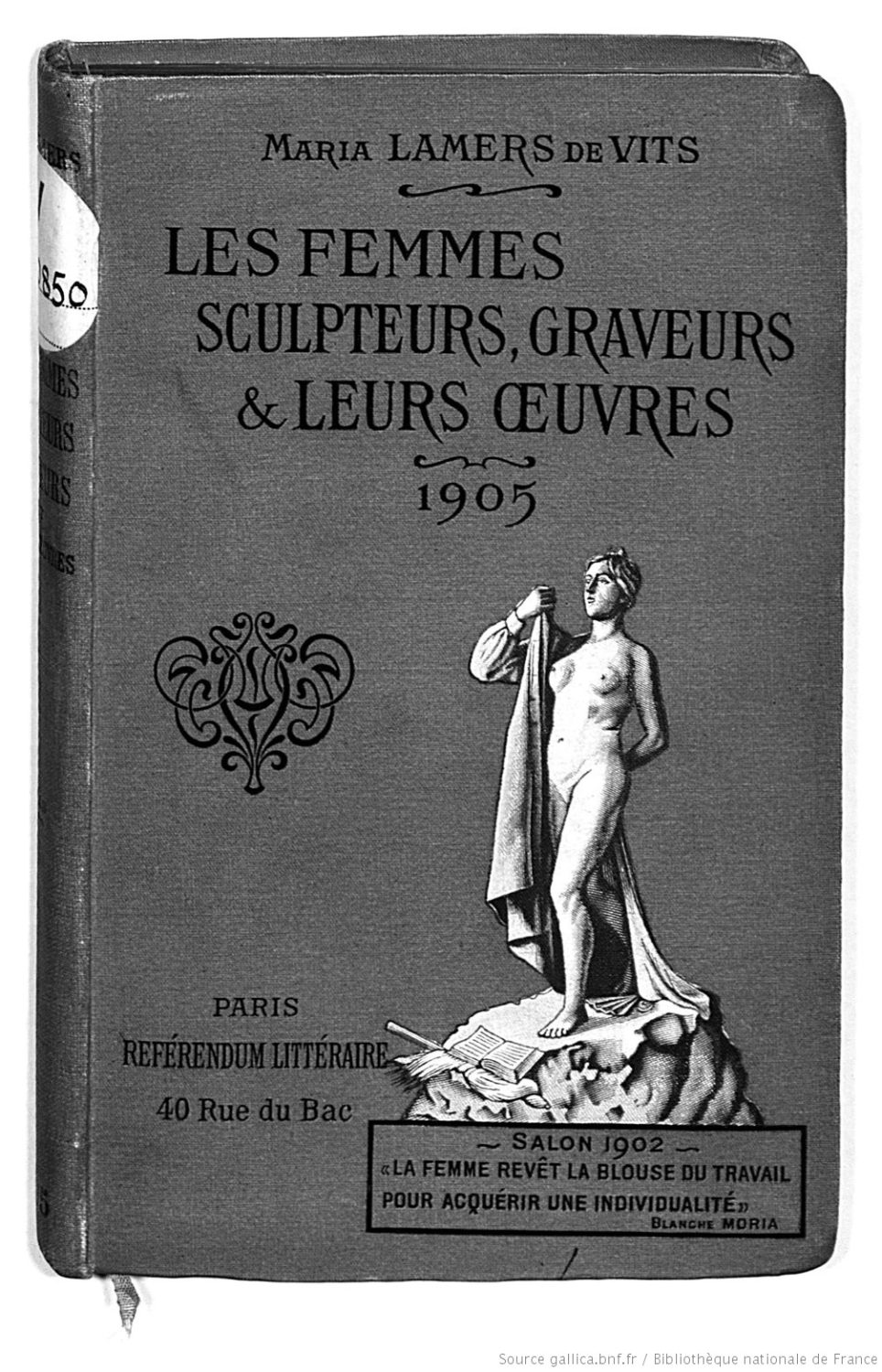

→Lamers de Vits Maria, LesFemmes sculpteurs, graveurs et leurs œuvres, Paris, Référendum littéraire, 1905.

Sculptrice française.

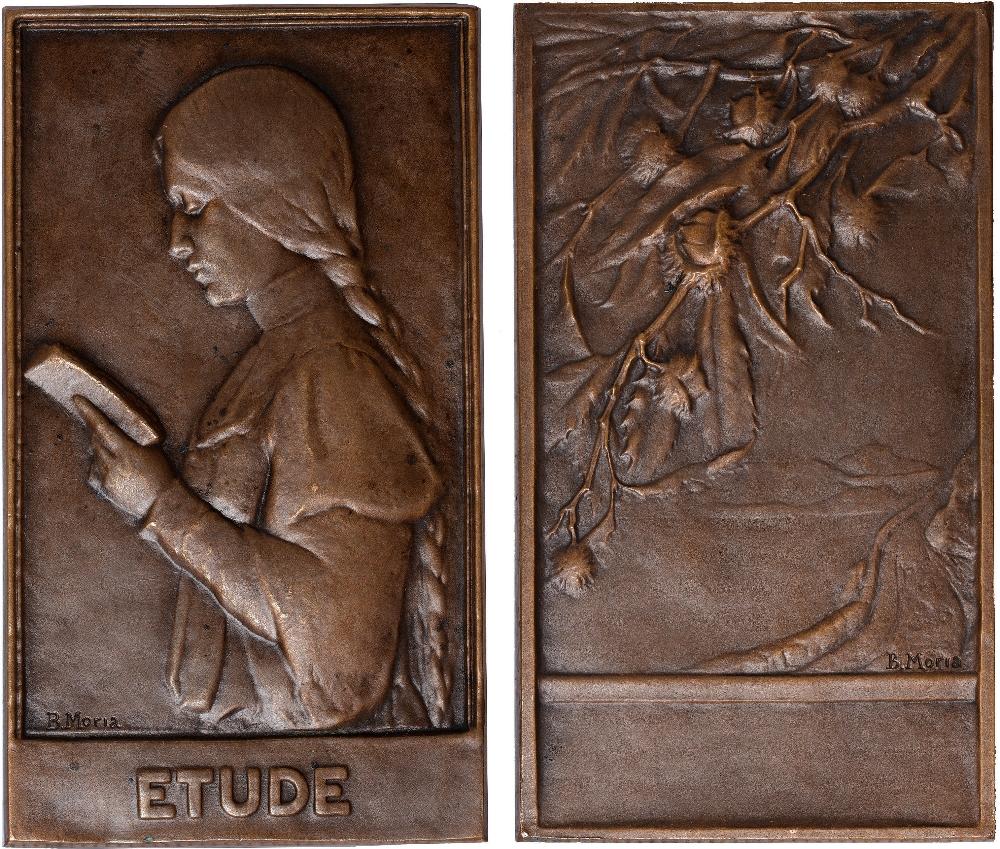

Blanche Moria, née dans une famille de commerçants parisiens, semble avoir reçu une éducation libérale encore rare pour les jeunes filles de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est d’abord élève du sculpteur Louis Schroeder (1828-1898), puis suit l’enseignement d’Henri Chapu (1833-1891) et d’Antonin Mercié (1845-1916) à l’académie Julian ainsi que celui de Jules Chaplain (1839-1909) pour la gravure en médaille. De 1883 à 1926, elle participe régulièrement aux Salons des artistes français et à ceux de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, qui, en 1927, lui rend hommage grâce à une rétrospective posthume.

Professeure de dessin au lycée Molière, dans le 16e arrondissement de Paris, durant plus de trente ans, et professeure de sculpture, elle a de nombreux élèves comme Alice Trudon (1891-1934), sculptrice et décoratrice, ou Séraphin Soudbinine (1870-1944), praticien d’Auguste Rodin (1840-1917) puis potier. Elle-même collabore avec le céramiste de la Puisaye Paul Jeanneney (1861-1920) pour la réalisation en grès de certaines de ses œuvres comme Enfant au bavoir (1906).

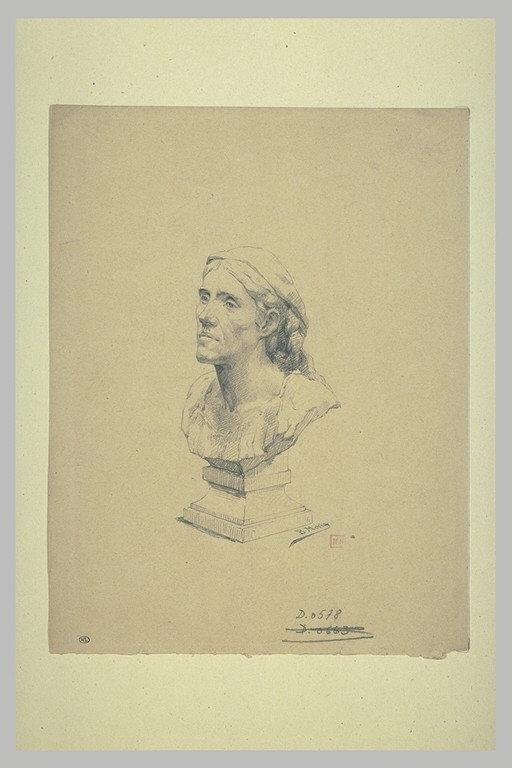

Autrice de bustes, de médaillons, de sculptures allégoriques, B. Moria bénéficie de nombreuses commandes et achats de l’État, comme celle du buste en marbre du Père Armand David (1904) pour le Muséum national d’Histoire naturelle, ou celle de la statue L’âme du sol salue les morts (1920) pour le monument aux morts de la guerre de 1914-1918 à Passy-Grigny, dans la Marne, ou encore celle du haut-relief La Fontaine des Danaïdes (1926) pour le groupe scolaire Jean-Jaurès au Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis.

B. Moria est une militante féministe active, œuvrant pour l’accès des femmes à un enseignement, au travail et aux droits politiques semblable à celui des hommes. Appartenant à la Ligue française pour le droit des femmes, elle rédige en 1921 un article sur les femmes artistes dans le recueil Cinquante ans de féminisme, édité par cette association. Nombre de ses œuvres ont pour sujets explicites ces questions de l’éducation et de l’émancipation des femmes : il en est ainsi de La Femme (1902) – œuvre choisie par Maria Lamers de Vits en 1905 pour illustrer la couverture de son ouvrage Les Femmes sculpteurs, graveurs & leurs œuvres – ou du groupe L’Éducation maternelle (1908), devenu La Leçon de botanique (1908).

Avec le recul historique nécessaire, il nous faut cependant noter que, si le dessin de couverture de l’ouvrage de M. Lamers de Vits affiche une légende programmatique engagée – « La femme revêt la blouse de travail pour acquérir une individualité » –, le commentaire de B. Moria accompagnant l’inscription de son œuvre au livret du Salon est nettement moins radical : « Dédaignant de futiles attributs de son sexe, la femme de l’avenir revêt la blouse de travail pour acquérir une individualité qui lui permettra de devenir la noble compagne de l’homme de son choix. »

Admise à faire valoir ses droits à la retraite en octobre 1919, B. Moria meurt en novembre 1926 et est inhumée au cimetière d’Avon, en Seine-et-Marne, où sa tombe est surmontée d’une de ses œuvres.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions