Carla Accardi

Gianelli Ida (dir.), Carla Accardi, cat. expo., Rivoli, Castello di Rivoli, Museo d’arte contemporanea (1994), Milan, Charta, 1994

→Celant Germano, Carla Accardi : la vita delle forme / the life of forms, Cinisello Balsamo, Silvana, 2011

→D’Amico Fabrizio (dir.), Carla Accardi timeless / Carla Accardi senza passato, Poggibonsi, Cambi, 2017

Carla Accardi: Triplice Tenda, MoMA PS1, New York, 20 mai – 3 septembre 2001

→Carla Accardi, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris, 17 janvier – 3 mars 2002

→Carla Accardi : segno e trasparenza, Fondazione Puglisi Cosentino, Catania, 6 février – 12 juin 2011

Peintre italienne.

Carla Accardi est l’une des figures majeures du formalisme italien. Sa peinture abstraite et ses recherches portent principalement sur le signe, qu’elle travaille dans des séries modulaires. En 1944, la Sicile à peine libérée, elle part se former à l’Académie des beaux-arts de Palerme, où elle rencontre le peintre Antonio Sanfilippo, qu’elle épousera en 1949 et avec qui elle aura une fille. Elle assiste ensuite aux cours de l’Académie de Florence, mais leur orientation trop figurative et académique la déçoit rapidement. En 1946, elle suit son mari à Rome et produit une peinture relevant de l’abstraction géométrique, se réclamant des pionniers de la non-figuration : Kandinsky, Mondrian, Klee. Cette démarche la rapproche de Giulio Turcato, Pietro Consagra, Achille Perilli et Piero Dorazio, avec qui elle constitue Forma 1 en 1947. Le groupe publie un manifeste d’inspiration marxiste, dans lequel il se positionne en rupture avec les tendances italiennes figuratives d’avant-guerre. Formalistes, les artistes proclament que la forme est « moyen et fin » de l’art. C. Accardi est inscrite quelque temps au parti communiste italien, avant que ce dernier ne se déclare en faveur de la figuration réaliste en 1948. Par la radicalité de ses recherches, elle a contribué à rendre à son pays une place sur la scène artistique internationale. Forma 1 entretient des liens avec la France, et le travail de la peintre est défendu par le critique de l’informel, Michel Tapié, et par Pierre Restany, le théoricien des nouveaux réalistes. En Italie, son œuvre est soutenue par le galeriste Luciano Pistoi (1927-1995) à partir de 1957.

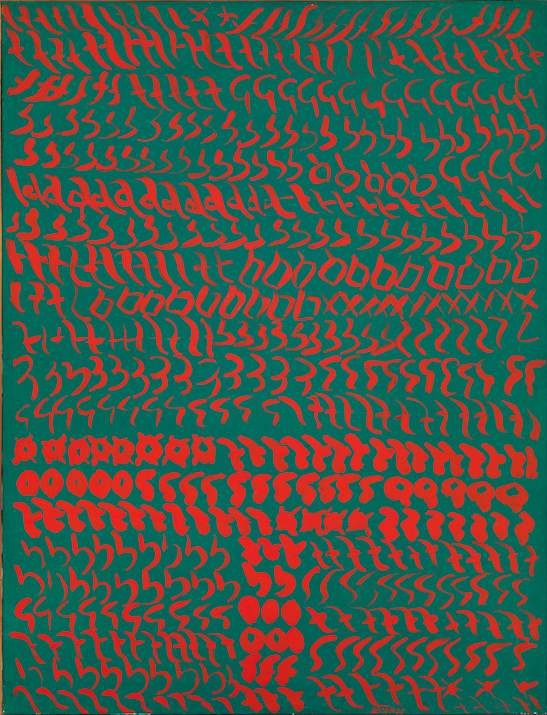

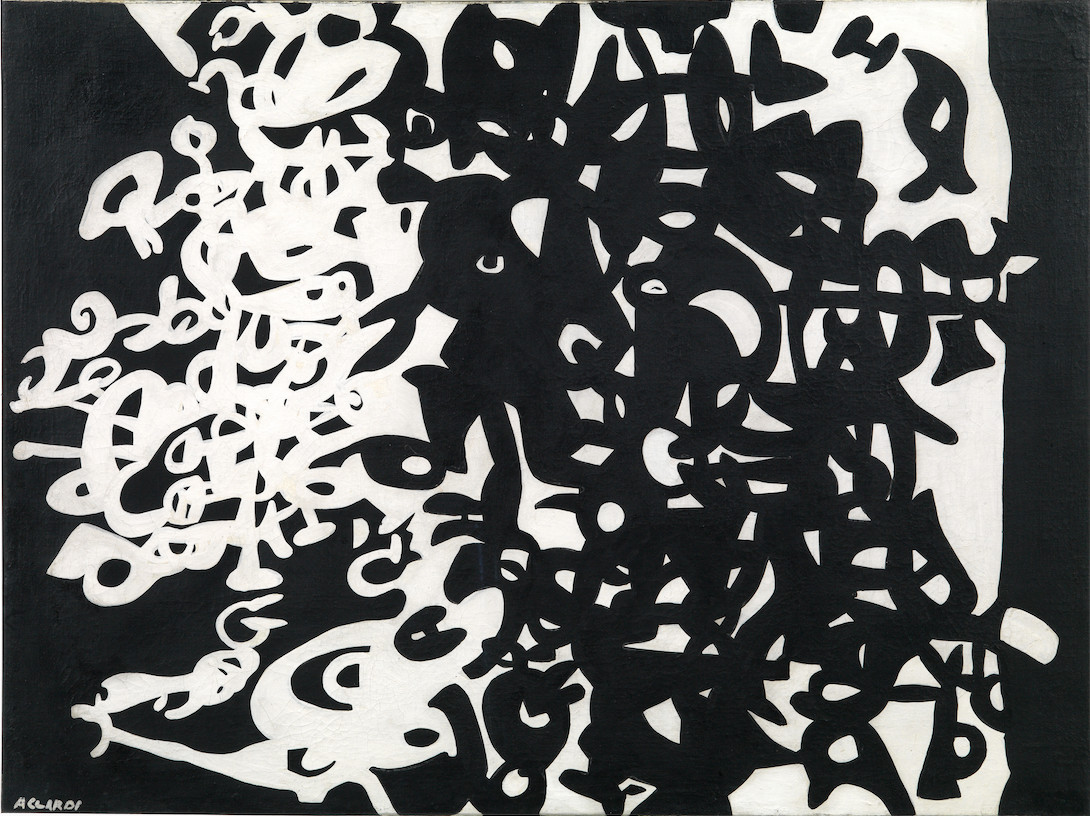

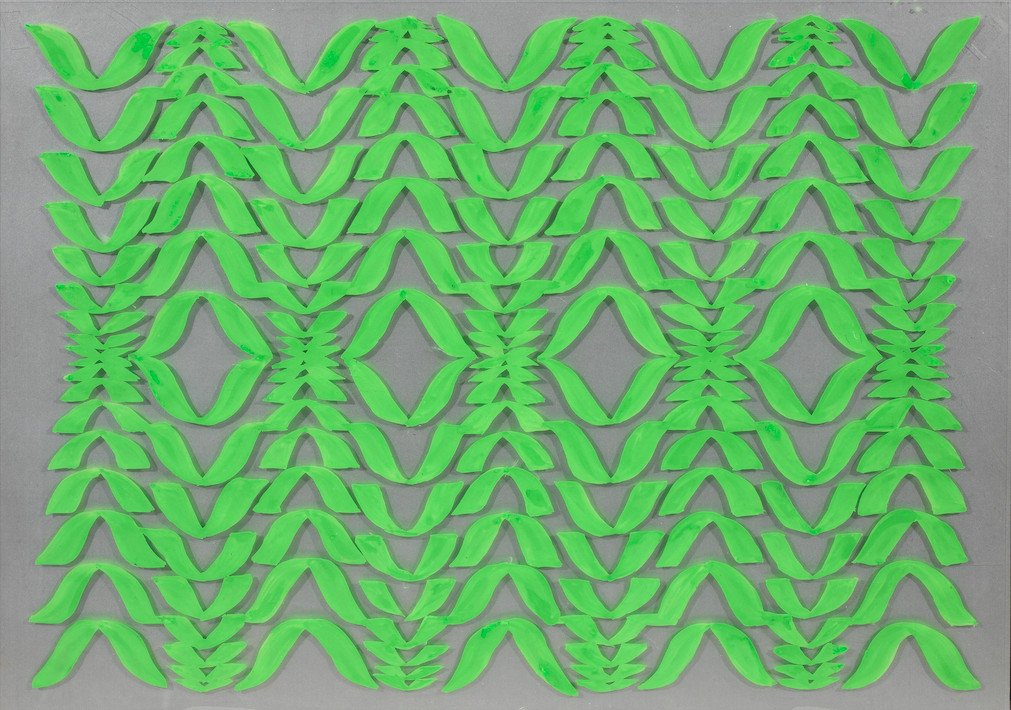

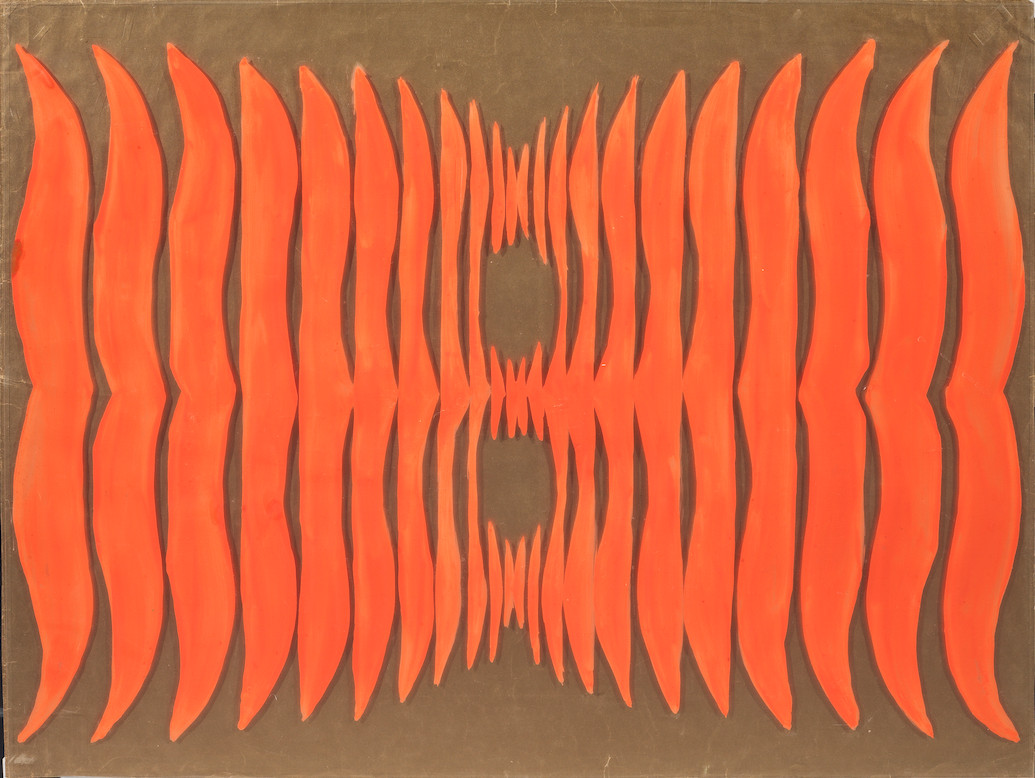

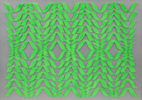

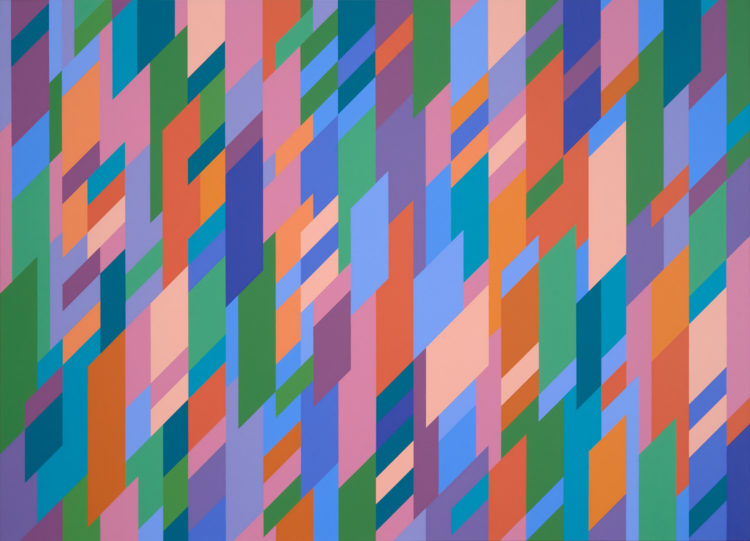

Au début des années 1950, elle se met à peindre par terre, en noir et blanc, dans un style proche de l’informel, influencé par sa visite de l’atelier d’Hans Hartung (1904-1989). Par la suite, elle introduit de la couleur dans sa peinture, jusqu’au fluo, dont elle appréciera les qualités lumineuses dans les années 1970. Elle juxtapose des couleurs pures, non complémentaires, déclinées dans des tons d’intensité lumineuse similaire, lesquels produisent des effets de contraste sophistiqués entre le fond et la série de signes qui vient s’y inscrire. Au cours des années 1950, son travail sur le signe devient plus structuraliste : alors que se fait sentir la nécessité urgente d’une nouvelle grammaire picturale, elle s’attache à explorer l’unité de base du langage. Son œuvre, traversée par une tension entre le caractère froid du signe et son potentiel poétique lorsqu’il est répété de façon sérielle mais libre, restera désormais marquée par sa double dimension, essentialiste et structuraliste. Intéressée par le rapport que le signe entretient avec son espace, au début des années 1960, C. Accardi se met à travailler sur des supports de plastique transparent de la marque Sicofoil, matériau alors considéré de très mauvais goût, sur lequel elle trace des signes. La lumière devient un élément plastique, un support que l’artiste peut manipuler, et les bandes de plastique sont tendues sur des châssis de manière à les recouvrir selon un motif choisi.

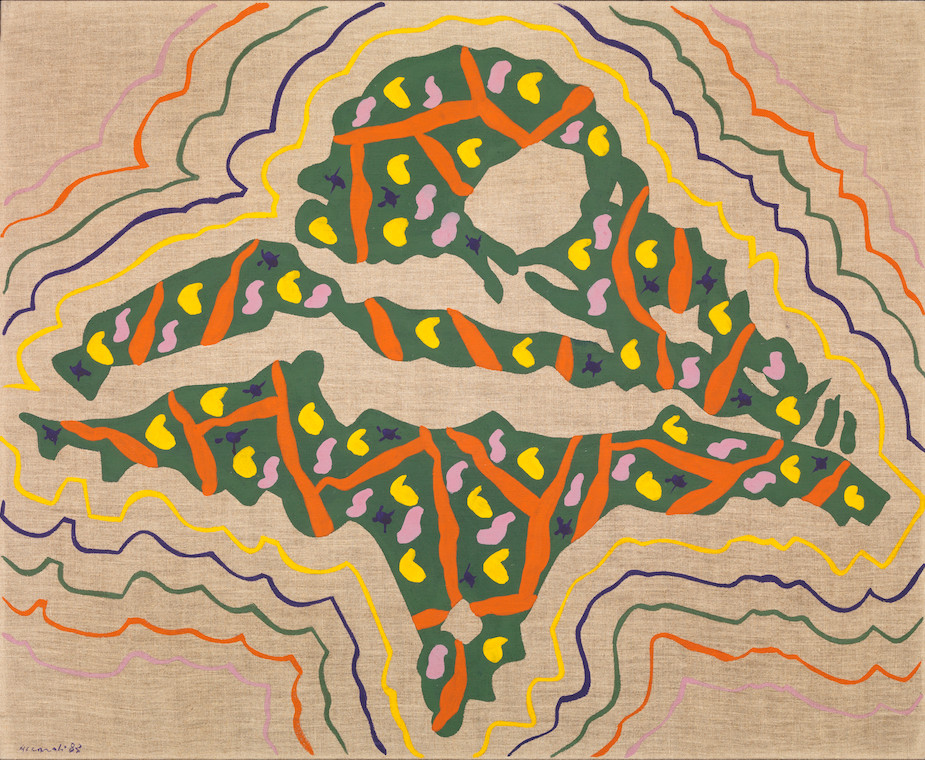

En 1964, la peintre expose à la Biennale de Venise, attirant sur elle l’attention internationale. L’année suivante, elle réalise ses premières tentes (tende) qui cristallisent sa réflexion sur les modes d’occupation de l’espace ; ces structures sont conçues comme de véritables environnements en forme de petits temples ou de maisons rudimentaires, qui invitent à les traverser ; elles sont recouvertes de plastique transparent qui vibre et donne une vie inattendue aux signes colorés qui les ornent. Dans les années 1970, C. Accardi se remet à peindre sur toile, sans abandonner le principe d’« antipeinture » par lequel elle définissait son œuvre jusque-là. À la même époque, elle crée avec la critique Carla Lonzi la coopérative Beato Angelico, qui expose des artistes féminines d’autrefois oubliées, comme Artemisia Gentileschi ou Angelika Kauffman. Elle est alors proche des tendances féministes, mais finit par s’en détacher, estimant le mouvement trop « politique ». Jusque dans les années 2010, elle continue de peindre sur des toiles brutes. Elle est de nouveau présente à la Biennale de Venise en 1988. En 1996, elle devient membre de l’Académie de Brera à Milan, et, l’année suivante, elle fait partie de la commission de la Biennale de Venise. Ses œuvres sont notamment conservées à la Galleria nazionale d’arte moderna de Rome et dans la collection Peggy Guggenheim de Venise.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Carla Accardi, la signora dell`astrattismo

Carla Accardi, la signora dell`astrattismo