Dorothea Lange

Borhan Pierre, Dorothea Lange, le cœur et les raisons d’une photographe, Paris, Éditions du Seuil, 2002

→Partridge Elizabeth, Restless Spirit: The Life and Work of Dorothea Lange, New York, Puffin Books, 2001

Dorothea Lange, Museum of Modern Art, New York, 26 janvier – 10 avril 1966

→Dorothea Lange, American Photographs, Museum of Modern Art, San Francisco, 1994

→Dorothea Lange: The Human Face, tour du Lépreux, Aoste ; Kunsthal, Rotterdam ; Suermondt-Ludwig-Museum, Aix-la-Chapelle, 1998-1999

Photographe états-unienne.

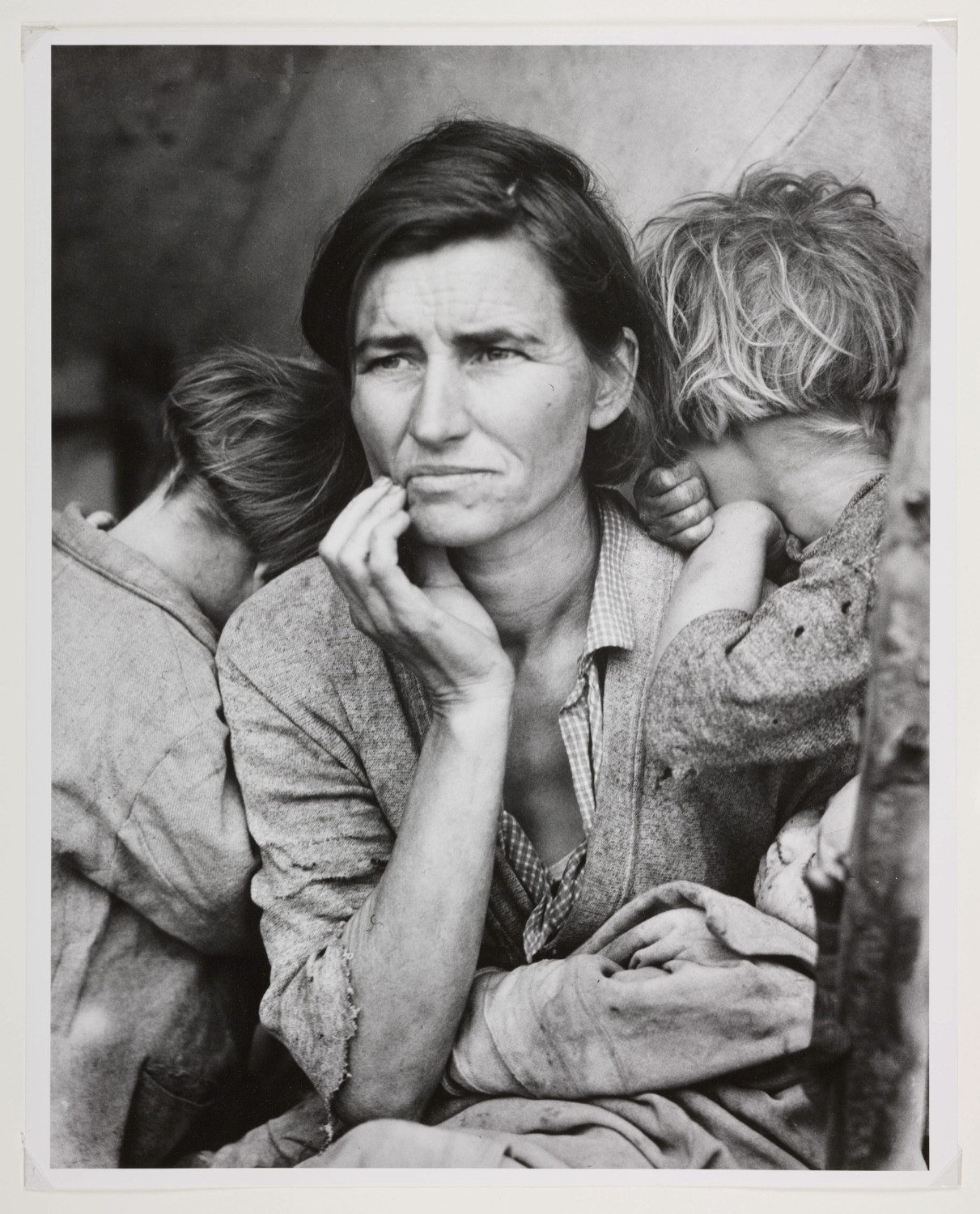

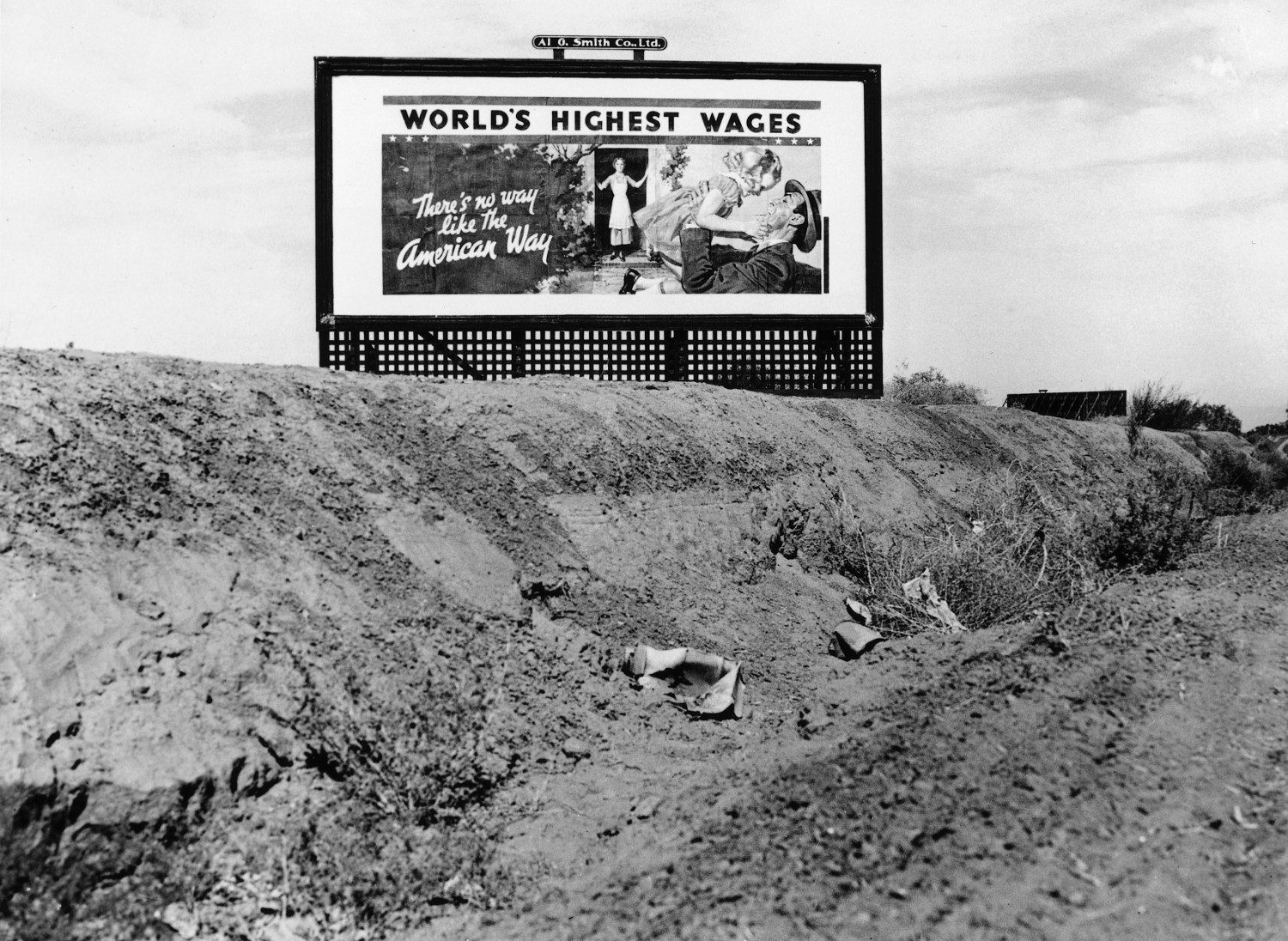

Après une enfance douloureuse et isolée, marquée par la poliomyélite, Dorothea Lange commence par « photographier sans appareil » durant ses promenades solitaires dans le Lower East Side de New York. Elle fait son apprentissage dans des ateliers de portraits et suit des cours à la Clarence H. White School of Photography. Au contact de son premier mari, le peintre Maynard Dixon, son aspiration artistique se porte sur les paysages de l’Ouest. En 1929, au début de la crise, elle est frappée par une révélation : elle doit « se concentrer sur les gens ». Âgée de 40 ans, elle est engagée au sein de la section historique de la Resettlement Administration, organisme de secours pour les paysans ruinés – qui devient en 1937 la Farm Security Administration (FSA). Cette administration déploie jusqu’en 1942 un gigantesque projet, à la fois documentation et propagande, destiné à « présenter l’Amérique aux Américains » par la photographie. Alors que ses images, largement reproduites, commencent à devenir des « icônes » de la crise (dont la fameuse Mère migrante de 1936 – en réalité une femme arrivée dix ans plus tôt en Californie), l’artiste en vient à concevoir sa mission de manière beaucoup plus rigoureuse.

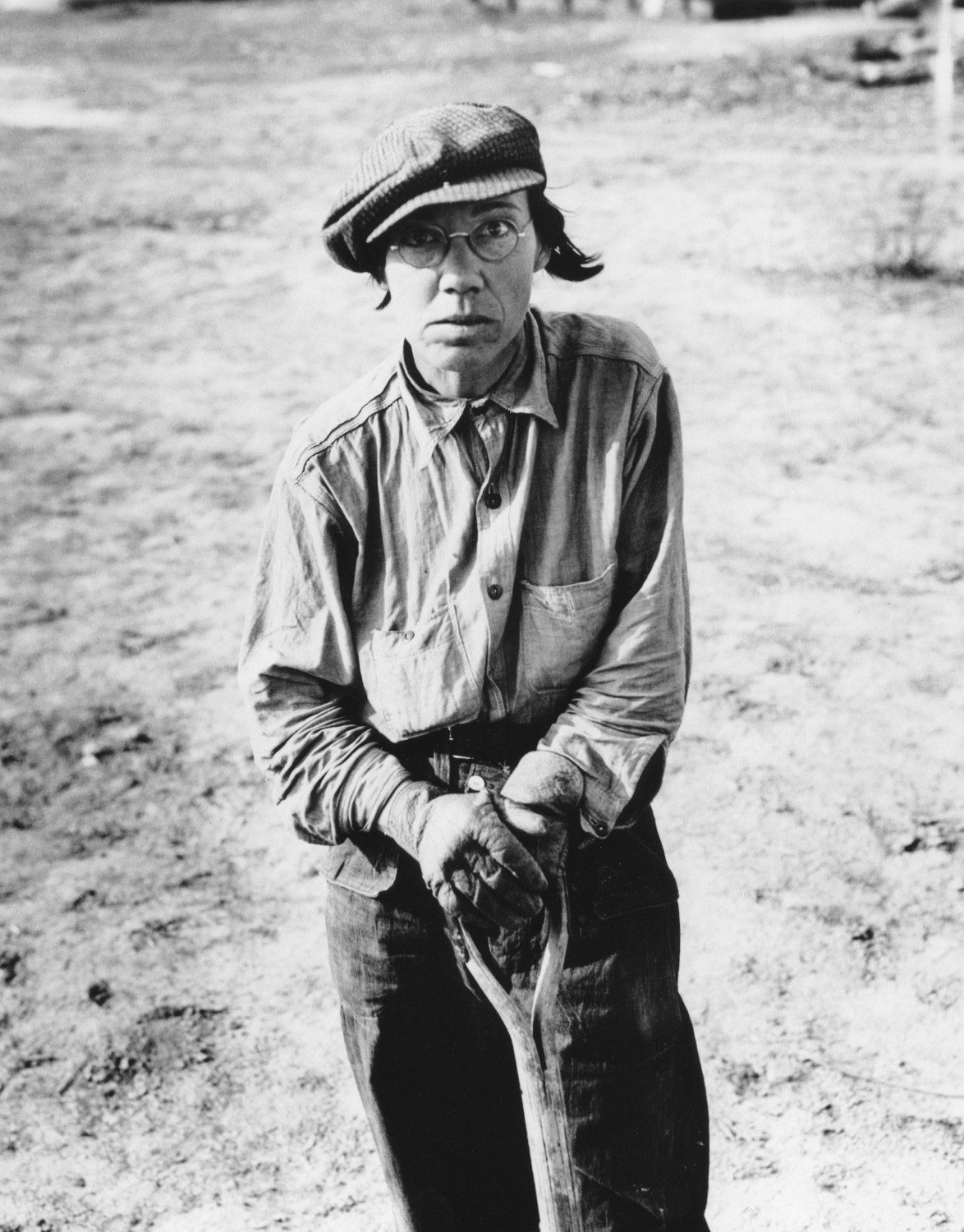

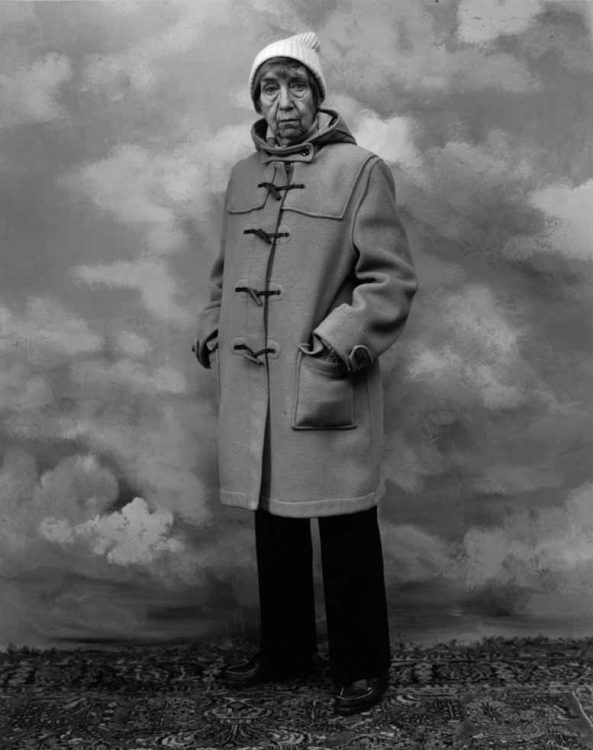

Ses photographies de travailleurs agricoles dans le Texas ou l’Alabama, souvent prises en contre-plongée ou au ras du sol, dans des plans plus larges, cherchent expressément à relier les individus à leur environnement. Dans le même esprit, la photographe accompagne ses prises de vue de notes de terrain de plus en plus détaillées. En 1941, elle s’engage dans une autre mission gouvernementale : photographier le déplacement et l’internement des Japonais de Californie, après Pearl Harbor. Mais ses images paraissent trop critiques pour échapper à la censure militaire. Dans les années 1950, la « photographe des gens » accepte l’un des premiers postes universitaires de photographie, à San Francisco, et participe à la création de la revue Aperture. Après sa mort, ses images seront exposées notamment au Museum of Modern Art (MoMA) de New York (1966) et au Whitney Museum of American Art (1972).

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013