Jo Ractliffe

Atkinson Brenda (dir.), Jo Ractliffe: Artist’s Book, Johannesburg, David Krut, 2000

→Jo Ractliffe: The Borderlands, Mexico, RM, 2015

Jo Ractliffe: Selected Colour Works 1999-2005, Warren Siebrits Modern and Contemporary Art, Johannesburg, 2005

→As Terras do Fim do Mundo, Fotohof, Salzbourg, 2012

→The Aftermath of Conflict: Jo Ractliffe’s Photographs of Angola and South Africa, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2015

Photographe sud-africaine.

Jo Ractliffe entame sa pratique photographique au début des années 1980, à une époque où la lutte contre l’apartheid, les tensions politiques et l’incertitude s’amplifient. Elle effectue ses premières séries de photographies, comme Crossroads [Carrefours] (1986) et Vissershok (1988) dans les townships du Cap. Ces images lui servent de point de départ pour sa série Nadir (1986-1988), dont le titre chargé de sens évoque l’idée du point le plus bas. La série se compose de photomontages – des scènes apocalyptiques peuplées d’inquiétants chiens errants – qui illustrent parfaitement son point de vue sur la violence qui règne dans le pays à cette époque. J. Ractliffe accompagne souvent son travail de textes qui détaillent ses intentions, son cadre conceptuel et certaines de ses sources d’inspiration, telles que les écrits de Pablo Neruda et de Ryszard Kapuściński ou les photographies de Robert Frank et de Manuel Álvarez Bravo. Ses livres photographiques, en tant que prolongements de son espace d’expression, sont loués par la critique.

J. Ractliffe emménage à Johannesburg dans les années 1990 et effectue dès lors de nombreux voyages à travers l’Afrique du Sud, sur la côte ouest, dans les régions du Karoo, du KwaZulu-Natal et de l’Eastern Cape. À la suite du vol de son matériel et dans l’impossibilité de pouvoir s’en racheter, elle se met à travailler avec les petits appareils photo en plastique dont elle fait la collection. Elle développe ainsi la série reShooting Diana (1990-1995), qui marque un tournant dans sa vie et dans celles de personnes et des lieux qu’elle croise et dont elle tire des portraits très simples et antihéroïques empreints d’humanisme. Ces clichés sont tirés sous forme de bande narrative fragmentaire (l’installation se compose de cinquante photographies suspendues du plafond), bien que J. Ractliffe privilégie également une présentation sous forme de cadres individuels, parfois de polyptiques, ainsi que de tirages noir et blanc méticuleusement développés en chambre noire.

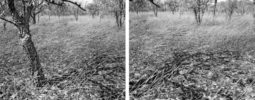

J. Ractliffe fait preuve d’un militantisme politique subtil lorsqu’elle photographie une ferme qui a servi de quartier général à un escadron de la mort pendant l’apartheid et, ce faisant, pose la question de l’irreprésentable. Vlakplaas: 2 June 1999 (drive-by shooting) [Vlakplaas : 2 juin 1999 (fusillade au volant)] (1999) part à la recherche des traces représentatives de la violence qui s’y est déroulée – traces qui échappent à l’objectif. Dans une seconde version de l’œuvre, la bande de photographies est filmée et additionnée d’une bande-son faite de témoignages oraux issus de la Commission de vérité et de réconciliation.

J. Ractliffe préfère parler de son sujet comme d’un espace plutôt que d’un paysage. À travers ses œuvres, elle cherche à encourager la prise de conscience et à inciter les spectateurs à exercer leur esprit critique à l’égard des images. Elle accorde une place centrale à la pédagogie, ce qui l’amène à enseigner la photographie à la Wits University de 1991 à 2017 et au Market Photo Workshop de Johannesburg, ainsi qu’à s’investir dans divers projets collaboratifs. Son style documentaire évite volontairement tout sensationnalisme, interprétation littérale ou exhibitionnisme en mettant en avant l’éphémère. Elle effectue sa première série de photographies en Angola en 2007, où elle dit vouloir « viser droit » et faire preuve d’un regard attentif afin que ses images soient le plus ouvertes possibles. Terreno Ocupado [Terrain occupé] (2007-2008) montre Luanda cinq ans après la fin de la guerre civile. As Terras do Fim do Mundo [Terres du bout du monde] (2009-2010) part sur les routes de la guerre civile et de la guerre de la frontière sud-africaine. Balises routières, terrains minés, charniers et champs de bataille y sont présentés de façon extrêmement dépouillée. La mémoire et l’histoire, la destruction de l’environnement, l’instabilité sociale, et les notions de déplacement, de présence et d’indicible ont un rôle central dans son processus de sélection.

J. Ractliffe considère que « nous croyons encore un peu à la vérité des apparences ; nous confondons la réalité et sa représentation. Je m’intéresse à ce glissement entre la photographie et le réel, ainsi qu’à la notion de trace. »