Karimeh Abbud

Raheb, Mitri, « Karimeh Abbud Entrepreneurship and Early Training, » Jerusalem Quarterly, no. 88, hiver 2021, p. 55-64

→Nassar, Issam, « Early Local Photography in Palestine: The Legacy of Karimeh Abbud, » Jerusalem Quarterly, no 46, été 2011, p. 23-31

→Mrowat, Ahmad, « Karimeh Abbud: Early Woman Photographer (1896-1955), » Jerusalem Quarterly, no 31, été 2007, p. 72-78

Karimeh Abbud: Sacred Souvenirs, MUZA – Eretz Israel Museum, Tel Aviv, 13 décembre 2024 – 11 avril 2025

→Beirut Image Festival Celebrates Arab Photography Pioneer Karima Abboud, Beirut Image Festival, Beirut, 5 septembre – 5 octobre 2019

→The First Arab Woman Photographer (Palestine 1893–1940), Darat al Funun, Amman, 9 mai 2017–11 janvier 2018

Photographe palestinienne.

Karimeh Abbud est une figure pionnière de la photographie, en particulier en Palestine et dans le monde arabe. Elle se fait une place dans cette sphère alors dominée par les hommes et obtient une reconnaissance mondiale pour ses créations. En plus d’élever la photographie au rang d’art, elle défie les normes sociales et les rôles de genre traditionnels, devenant un symbole de liberté et d’émancipation féminine. Née dans une famille éduquée, K. Abbud est dès l’enfance exposée à des influences culturelles et religieuses diverses. Son grand-père, Salim Abbud, est un important pharmacien, et son père, le révérend Asaad Abbud, un pasteur protestant réputé, qui officie dans différentes villes de Palestine. Ces origines la familiarisent très tôt avec le paysage varié de la Palestine, qui influence profondément son travail.

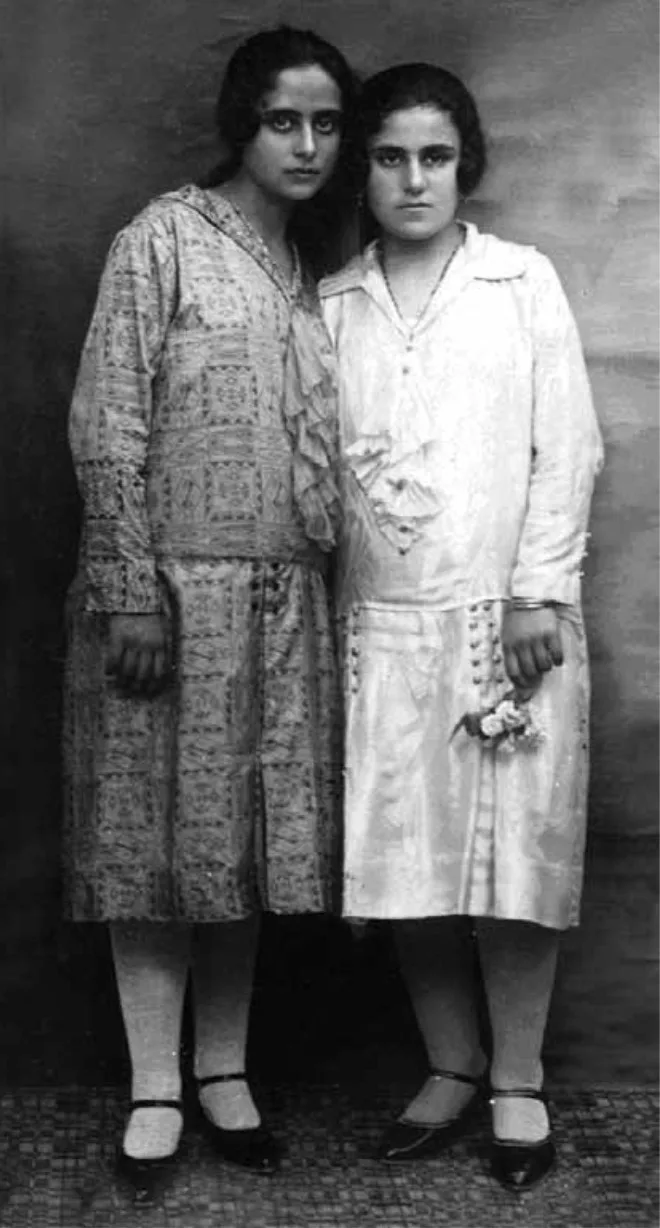

K. Abbud reçoit son premier appareil photographique en 1913, pour son anniversaire, et développe vite une passion pour cette pratique. Elle saisit d’abord des images de sa famille, de ses amies et du paysage local. Éduquée à l’école pour filles Schmidt de Jérusalem puis à l’université américaine de Beyrouth, dont elle est diplômée en littérature arabe, K. Abbud est bien préparée à affronter les complexités de son époque. Elle a deux sœurs, qui, elles aussi, reçoivent une éducation supérieure et sont indépendantes financièrement. Toutes trois parlent couramment arabe, anglais et allemand, et sont douées pour la musique, en particulier pour le piano. K. Abbud enseigne à l’orphelinat syrien Schneller de Jérusalem, tandis que l’une de ses sœurs travaille à l’école protestante allemande de Bethléem.

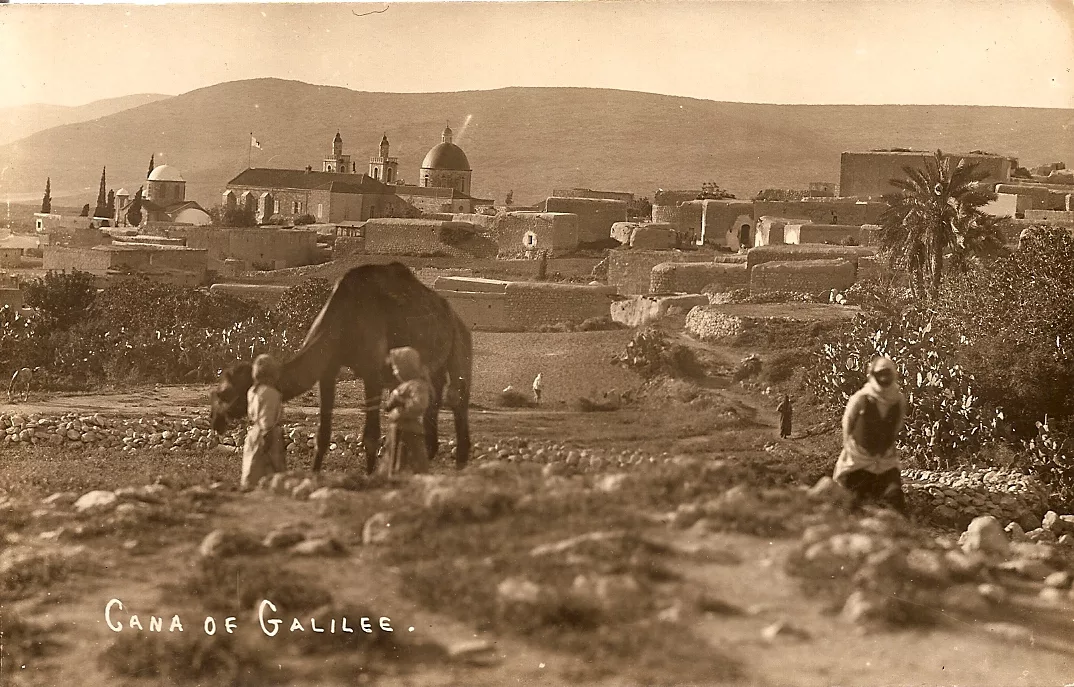

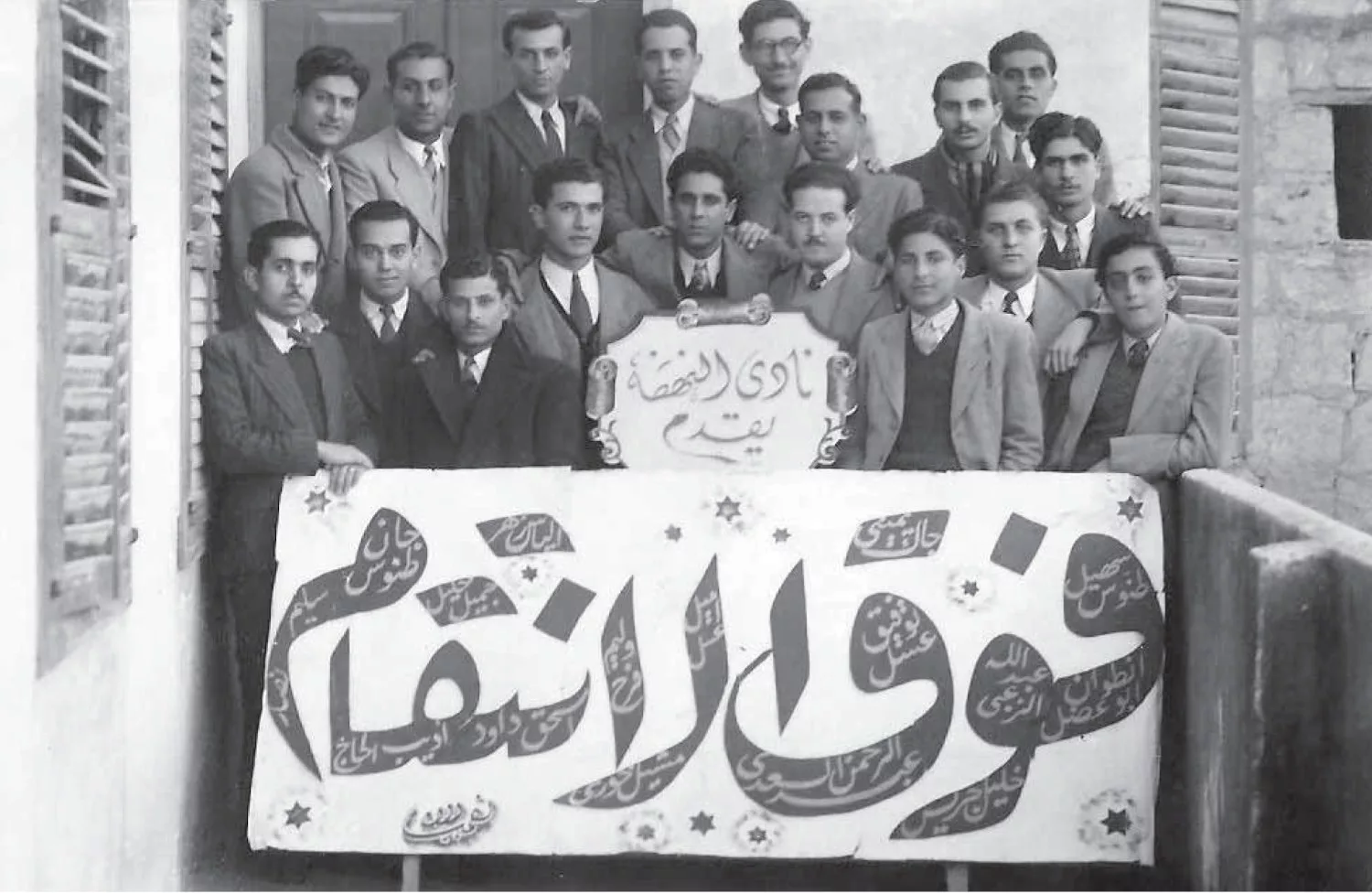

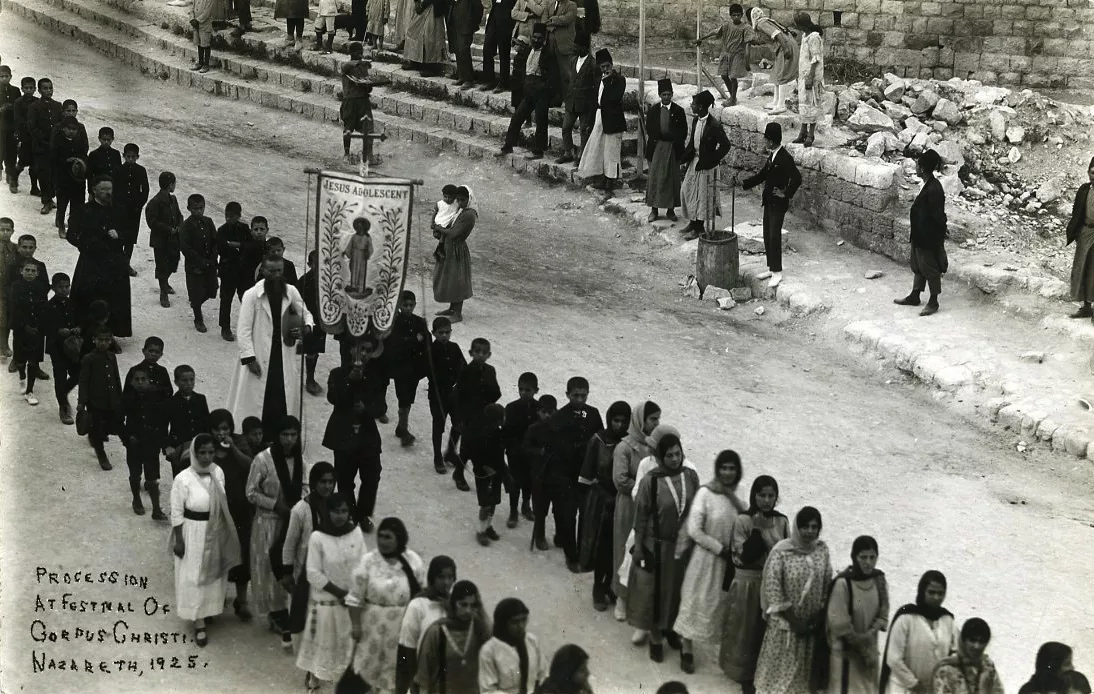

Au début des années 1920, la photographe établit son premier studio à son domicile, offrant un cadre privé et confortable aux femmes qui viennent se faire portraiturer. Elle se spécialise dans les portraits de famille mais photographie aussi des mariages, des monuments historiques et des scènes diverses. Elle signe ses photographies de l’inscription distinctive : « Karimeh Abbud, Lady Photographer » [Karimeh Abbud, dame photographe]. Au début des années 1930, devenue photographe professionnelle, elle jouit d’une grande renommée à Nazareth et offre des services spécialisés, comme la coloration des portraits à la main. Elle ouvre des studios à travers la Palestine, notamment à Bethléem, Jérusalem, Nazareth et Haïfa, et est très recherchée pour son approche unique et sensible de la photographie de portrait. Son travail documente les lieux publics et les sites archéologiques importants, offrant un témoignage historique précieux sur la vie en Palestine avant la Nakba.

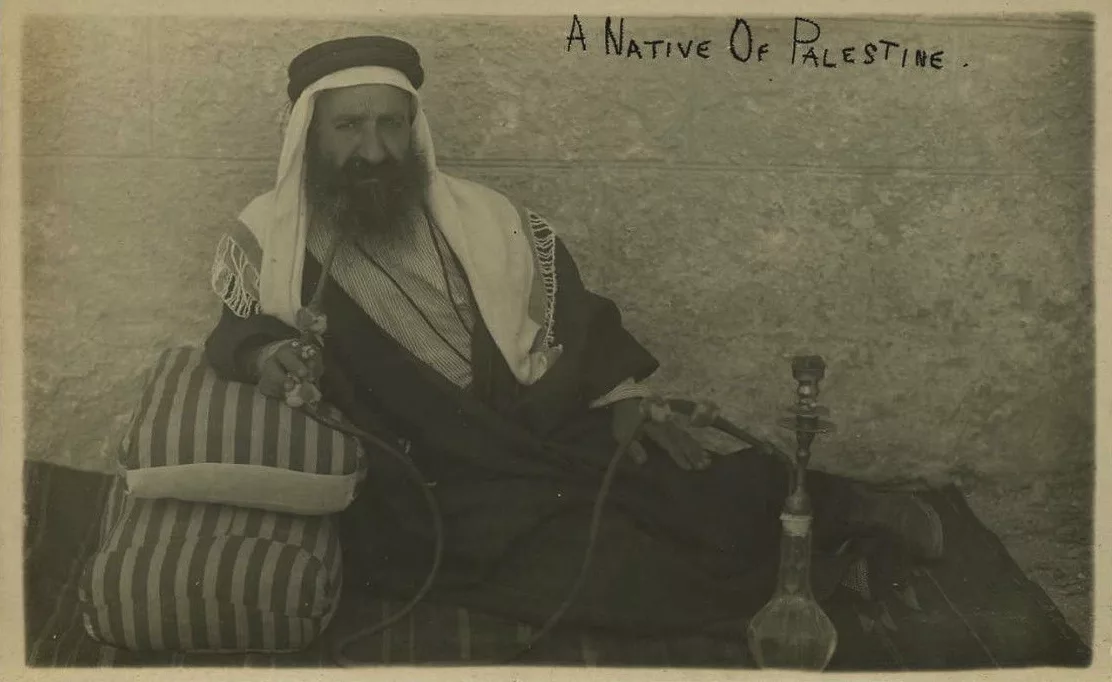

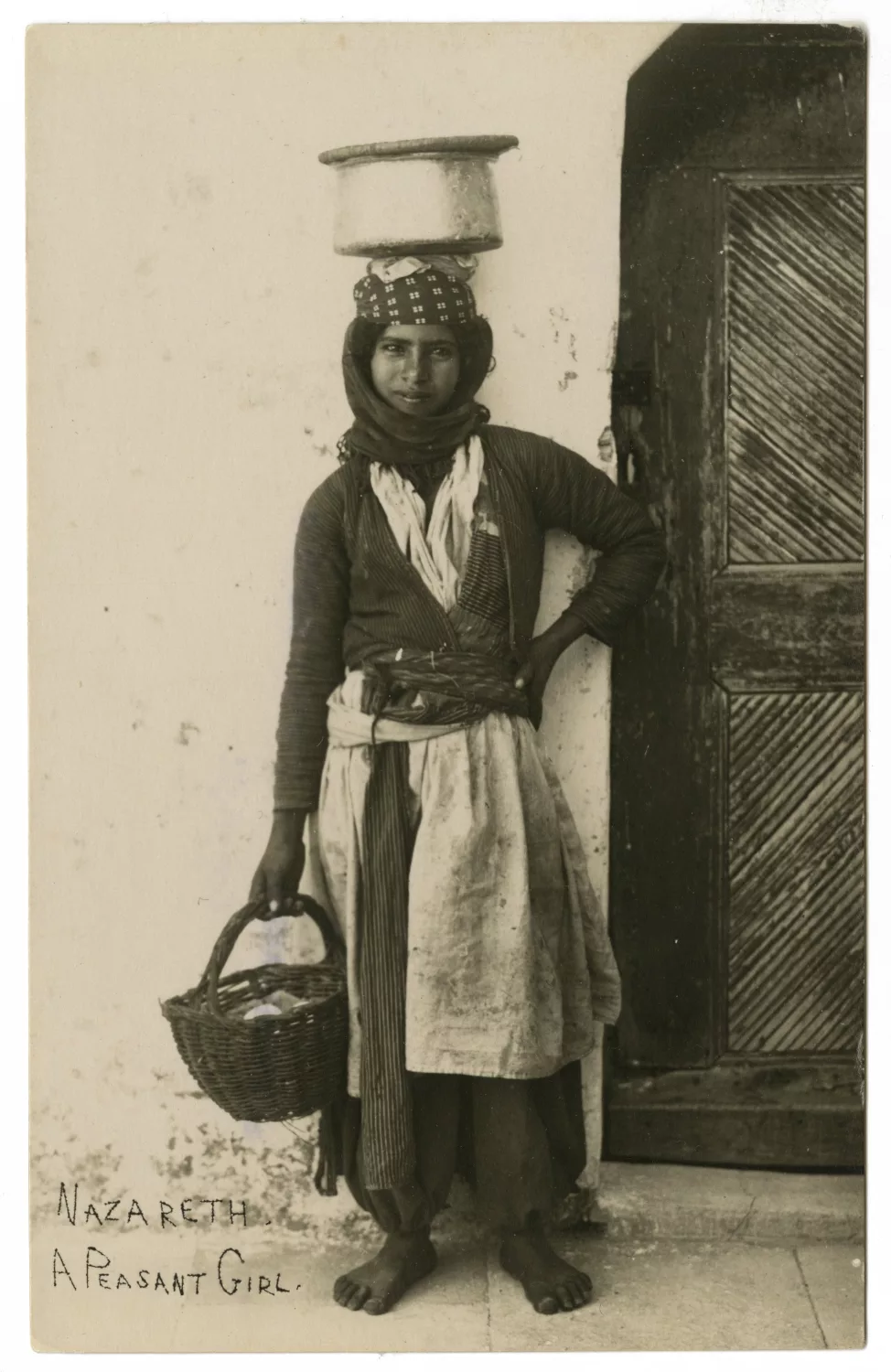

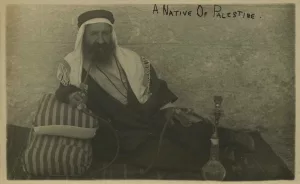

La vie de K. Abbud est marquée par d’importants tournants socio-politiques, liés notamment au colonialisme, à l’orientalisme, au nationalisme, au sionisme, au féminisme et au protestantisme. Ces expériences façonnent sa vision du monde et influencent son travail. Ses photographies, qui immortalisent les villes, les sites religieux et historiques, ainsi que les familles éduquées de la Palestine de son époque, offrent un contre-récit à la propagande sioniste et à l’imagerie orientaliste.

L’héritage de K. Abbud s’étend par-delà ses photographies. Sa vie et son œuvre offrent un aperçu précieux de la vie de la communauté chrétienne urbaine et instruite de la classe moyenne palestinienne à l’époque du mandat britannique. Elle est célébrée non seulement comme une photographe pionnière, mais aussi comme un symbole de la résistance aux rôles de genre traditionnels et aux stéréotypes coloniaux.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025

Mary Pelletier: Miss Karimeh Abbud, Photographer, Nazareth: An Advertised Identity, Then and Now, Fast Forward: Women in Photography, 2024

Mary Pelletier: Miss Karimeh Abbud, Photographer, Nazareth: An Advertised Identity, Then and Now, Fast Forward: Women in Photography, 2024