María Blanchard

Caffin-Madaule Liliane, María Blanchard (1881-1932), catalogue raisonné : le plus grand peintre femme espagnol du XXe siècle, le plus grand peintre femme cubiste […], Londres, Éditions Liliane Caffin Madaule, 1992-2007

→Bernardez Sanchis Carmen, María Blanchard, Madrid, Fundación MAPFRE, Instituto de Cultura, 2009

→Salazar María José (dir.), María Blanchard, cat. expo., Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (17 octobre – 25 février 2013), Madrid, Fundación Botín : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012

María Blanchard. Cubist, Fondation Marcelino Botín, Santader, 23 juin – 16 septembre 2012

→María Blanchard, musée national Centre d’art Reina Sofia, Madrid, 17 octobre – 25 février 2013

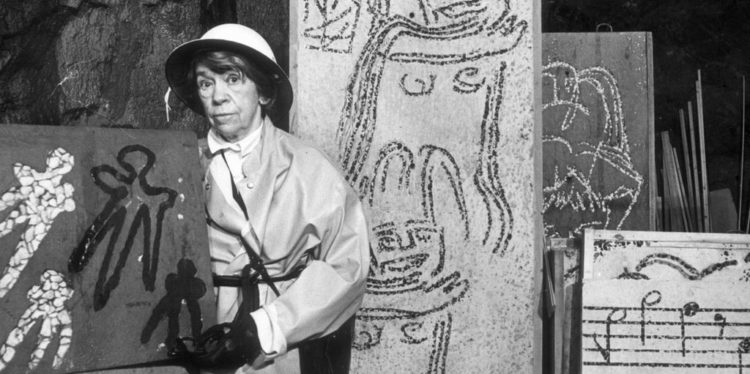

Peintre espagnole.

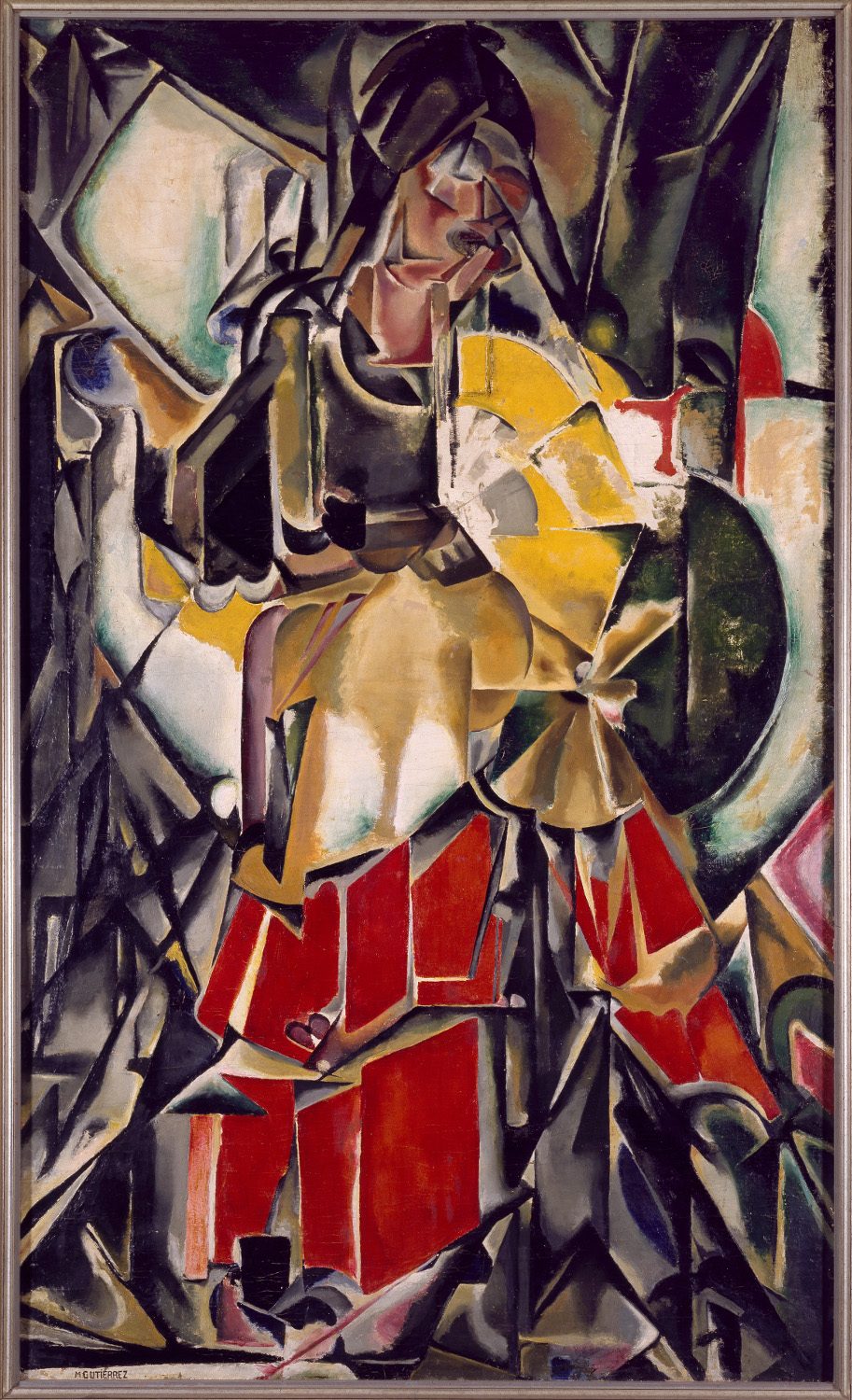

Issue d’une famille de Santander bourgeoise et cultivée, franco-polonaise par sa mère et espagnole par son père, María Gutiérriez-Cueto y Blanchard souffre de nanisme et de déformation physique. À l’incitation de ses proches, elle déménage à Madrid afin d’étudier auprès des meilleurs peintres : Emilio Sala, Fernando Álvarez de Sotomayor, puis Manuel Benedito – chantres d’un académisme aux légers accents de modernité. En 1909, grâce à une bourse de sa ville natale, elle gagne Paris où elle mène une vie précaire et laborieuse. Elle suit les cours du peintre espagnol Anglada Camarasa et de Kees van Dongen à l’académie Vitti puis s’inscrit à l’académie Vassilieff. Elle est parallèlement récompensée aux Expositions nationales des beaux-arts de Madrid de 1909 et de 1910.

En 1913, de retour en Espagne, elle participe à l’exposition Pintores íntegros [« Peintres intègres »] et obtient une chaire de dessin à Salamanque ; mais les vexations et l’incompréhension la poussent à repartir à Paris dès 1916. Lors de ce second séjour parisien, elle peint d’abord des natures mortes purement cubistes. Elle est alors l’une des protégées du galeriste Rosenberg et se lie d’amitié avec des peintres avant-gardistes comme Juan Gris ou André Lhote. Peinte sept ans auparavant, sa Communiante fait sensation au Salon des indépendants de 1921 pour son ingénuité et sa férocité expressionniste. Elle opère ensuite son « retour à l’ordre », formulant un style figuratif teinté de réminiscences cubistes dans ses portraits d’enfants et ses maternités – souvent reproduites en plusieurs versions. Son langage est aisément identifiable par ses physionomies solitaires. Très affectée par la mort de Juan Gris en 1927, elle sombre dans la dépression et cherche remède dans une profonde religiosité. L’une de ses dernières œuvres, San Tarcicio, sera l’objet d’un poème de Paul Claudel.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Entretien avec María José Salazar, exposition María Blanchard, Museo Reina Sofía

Entretien avec María José Salazar, exposition María Blanchard, Museo Reina Sofía  Entretien avec María José Salazar, commissaire de l'exposition María Blanchard, Cubista. Fundación Botín

Entretien avec María José Salazar, commissaire de l'exposition María Blanchard, Cubista. Fundación Botín