ORLAN

Chavanne Blandine (dir.), Orlan : un bœuf sur la langue, cat. exp., musée des Beaux-Arts, Nantes (1er juin – 25 septembre 2011), Lyon, Fage, 2011

→Viola Eugenio (dir.), Orlan : le récit, cat. exp., musée d’Art moderne de Saint-Étienne (26 mai – 26 août 2007), Milan, Charta, 2007

→Orlan, cat. exp., FRAC Pays de la Loire, Carquefou ; Centre national de la photographie, Paris (2002-2004), Paris, Flammarion, 2004

ORLAN EN CAPITALES, Maison européenne de la photographie, Paris, 20 avril – 18 juin 2017

→ORLAN / Hibridaciones y Refiguraciones, Museo de Arte Moderno, Bogota, 2012

→Orlan, 1964-2001, Centro de Fotografía de la Universidad, Salamanca, 2002

Artiste multimédia française.

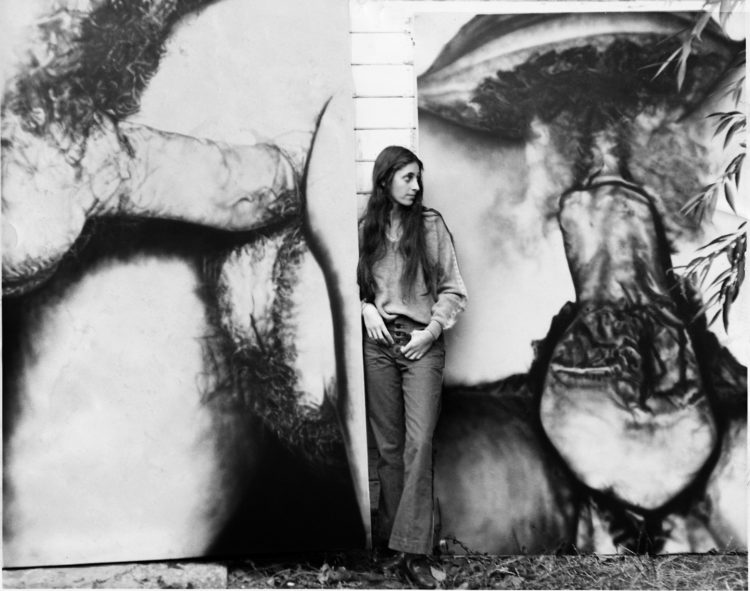

Emblématique de l’intérêt que les artistes contemporains ont porté à la performance et aux possibilités d’utiliser leur corps comme médium de création, ORLAN se singularise par ses pratiques multiples. Interrogeant les représentations de l’art, des genres, de la sexualité et du sujet, cette artiste à l’envergure internationale n’a cessé de mettre en jeu son apparence et son identité pour se réinventer au fil d’un travail continu de « sculpture de soi ». Formée au conservatoire d’art dramatique et à l’école des beaux-arts (actuelle ESADSE) de Saint-Étienne, elle s’illustre dès l’âge de 17 ans dans des performances, où elle cite des œuvres classiques qu’elle rejoue lors de tableaux vivants. Dans Étude documentaire : le drapé, le baroque (1974-1984), ensemble mêlant performances, photographies et sculpture, et revenant sur l’iconographie judéo-chrétienne et le baroque, les draps de son trousseau, détournés de leur vocation matrimoniale, deviennent le support d’œuvres provocatrices.

En 1977, elle investit la Fiac (Foire internationale d’art contemporain) de Paris avec Le Baiser de l’artiste (Frac des Pays de la Loire). Assise derrière une photographie de son buste nu, elle vend des baisers aux visiteurs ou les invite à offrir un cierge à son image en madone. L’installation, qui superpose femme sacrée – sainte ORLAN – et femme objet – ORLAN-corps –, fait scandale et lui vaut d’être renvoyée de son poste d’éducatrice. Dès cette première époque, sa création avance en revisitant ses propres œuvres ; une majorité de ses performances et des pièces qui en dérivent entrent dans des séries au long cours.

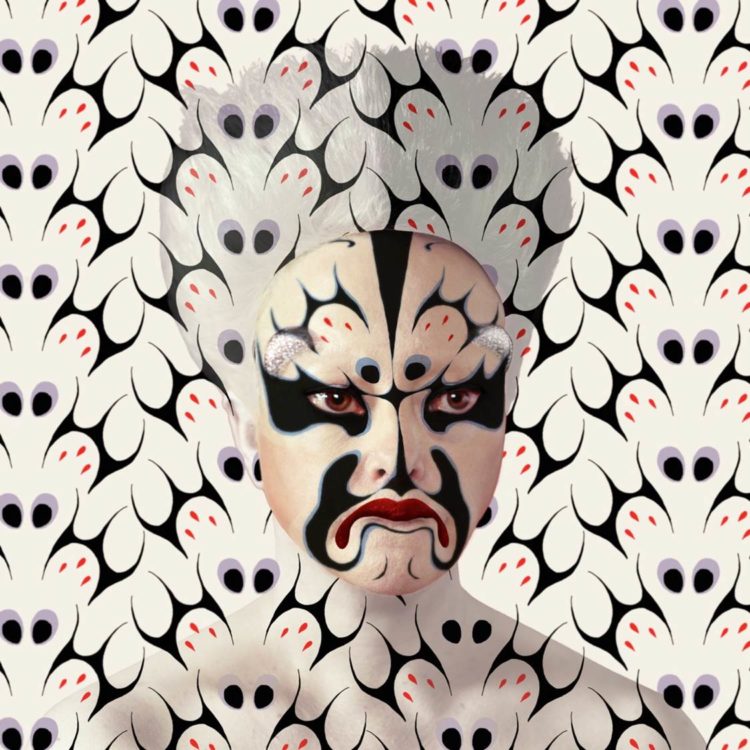

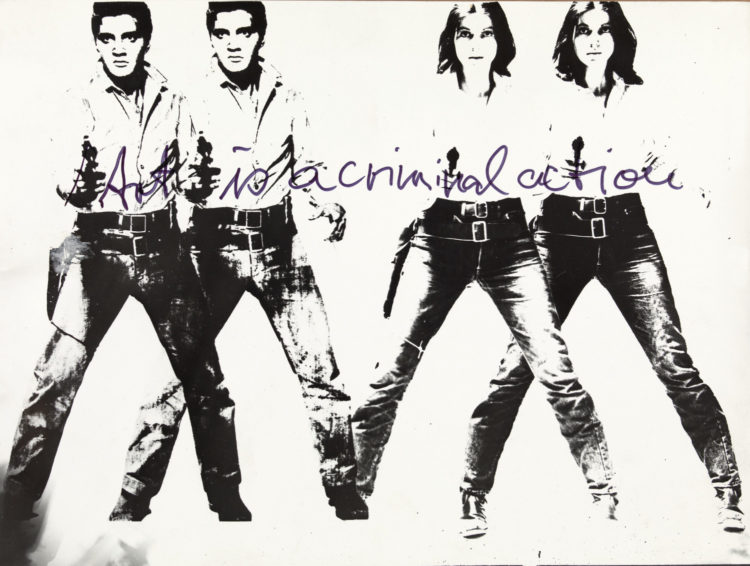

D’autres travaux ponctuels gardent un statut individuel, comme sa parodie de L’Origine du monde de Gustave Courbet devenue L’Origine de la guerre (1989) montrant en gros plan le bas-ventre d’un homme en érection, et ORLAN joue un rôle pionnier dans l’emploi artistique de la télématique, via le Minitel. Dans les années 1990, s’assurant le concours de médecins, elle entame une série d’« opérations – chirurgicales – performances ». Elle transforme le bloc opératoire en un atelier, où son corps est opéré et modifié sous sa direction. Certaines interventions chirurgicales sont filmées et retransmises en direct par satellite dans de hauts lieux d’art (Omniprésence, 1993). Si le processus, du projet au résultat, constitue une œuvre à part entière, les interventions donnent aussi lieu à des vidéos, à des photographies, à des dessins et à d’autres pièces recyclant les matières corporelles issues de la chirurgie. L’artiste associe ces performances à la lecture d’essais de philosophes, tel Michel Serres, et elle écrit son Manifeste de « L’Art Charnel » (1992) qui explique les enjeux de son travail. Détournement critique de la chirurgie esthétique, démonstration de la nouvelle plasticité de la chair, qui permet au sujet contemporain de se faire l’auteur de son propre corps, mise en question des codes de beauté et de leur violence : son projet se distingue de l’art corporel (body art), en refusant la douleur et fait de son corps un « lieu de débat public ». Dans Reconfigurations-Self-Hybridations (à partir de 1998), elle utilise les technologies numériques de traitement de l’image pour mêler son propre visage à des œuvres représentant des canons corporels et artistiques empruntés à l’art précolombien, à la sculpture africaine, aux peintures d’Autochtones de l’Américain George Catlin (1796-1872) et à l’art chinois. Ces portraits hybrides estompent les distinctions individuelles, sexuelles, temporelles, ethniques, religieuses ou artistiques, pour créer autant de figures mutantes. Parallèlement, elle poursuit son exploration de l’impact des biotechnologies.

En 2007, son installation Le Manteau d’Arlequin mêle projections vidéo, boîtes de Pétri et bioréacteur permettant la culture in vitro de ses propres cellules combinées avec celles d’autres souches humaines et animales. Patchwork, collaboration et reprise gouvernent également la création d’œuvres-vêtements, quand elle collabore avec des créateurs de mode pour exposer des habits recyclant sa garde-robe. Cette logique de recombinaison se poursuit quand elle investit l’abbaye de Maubuisson avec son exposition Unions mixtes, mariages libres et noces barbares (2009). Le parcours réfléchi et complexe de cette artiste hors normes, qui mêle intensément art, vie et interrogations sociopolitiques, s’est toujours déroulé dans un dialogue étroit avec le public et se moque allègrement du consensus.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Entretien entre Mireille Dumas et ORLAN

Entretien entre Mireille Dumas et ORLAN  Portrait d'ORLAN

Portrait d'ORLAN  ORLAN, Le Baiser de l'artiste

ORLAN, Le Baiser de l'artiste  Interview Herstory ORLAN

Interview Herstory ORLAN