Raymonde Arcier

Dumont Fabienne, « Implication féministe et processus créatif dans les années 1970 en France : les œuvres de Raymonde Arcier et Nil Yalter » dans Camus Marianne, Dupont Valérie (dir.), Création au féminin., vol. 2, Dijon, Éditions universitaires, 2006

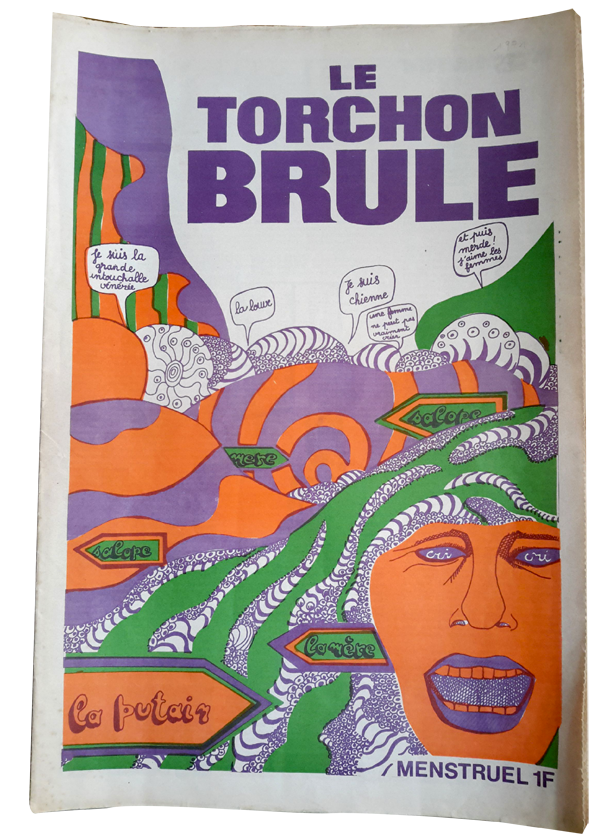

→Dedieu Marie, Le Torchon brûle, numéro zéro, décembre 1970, et 6 numéros de mai 1971 à juin 1973 ; réédition, Paris, Éditions des femmes, 1982

→Arcier Raymonde, L’héritage, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1978

Contre-cultures (1969-1989). L’esprit français, La Maison rouge, Paris, 24 février – 21 mai 2017

Plasticienne française.

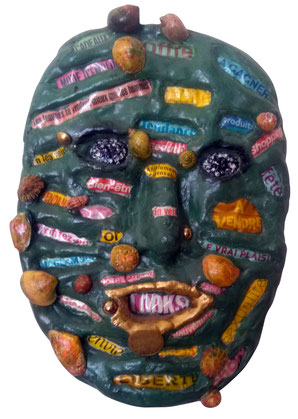

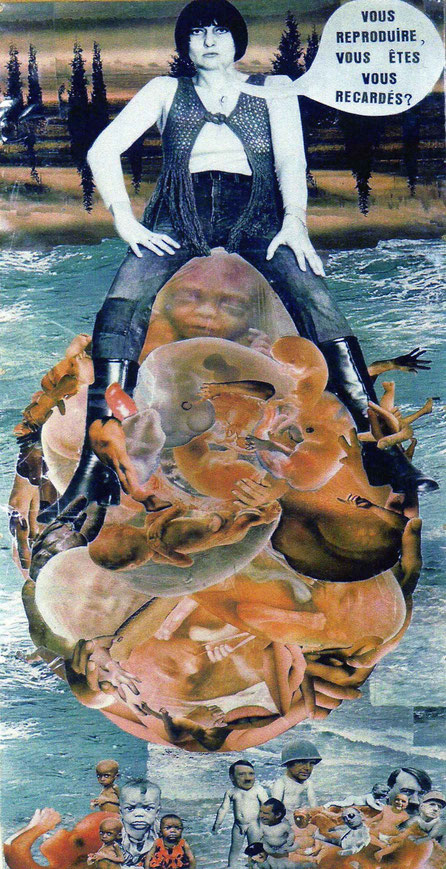

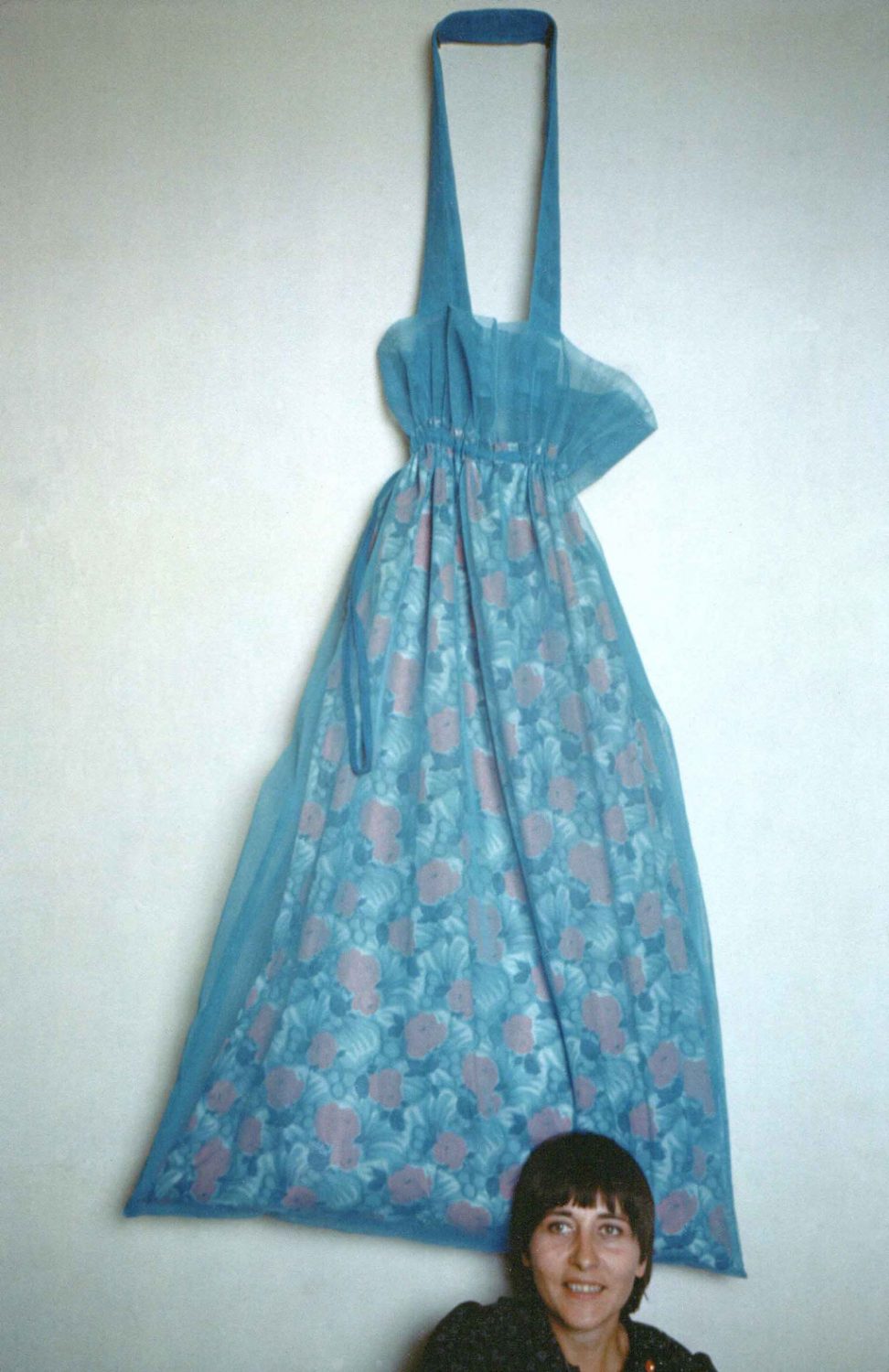

Active au sein du mouvement féministe dès ses débuts, Raymonde Arcier, employée de bureau et autodidacte, reprend des études de sociologie à l’université de Vincennes et réalise, dès 1970, ses œuvres les plus marquantes, en crochetant de la laine, du coton, en tricotant du métal – chaque ouvrage pouvant nécessiter une année de travail. À travers le détournement de cet apprentissage culturel féminin, elle évoque avec humour son enfermement social, cherchant, selon ses propres mots, à « porter à la connaissance de tous l’immense labeur des femmes » ; quant aux sacs des ménagères, elle tente d’« illustrer le temps, l’énergie, l’argent, la fatigue, le plaisir passés à les remplir, à les vider ; à les vider, à les remplir ».

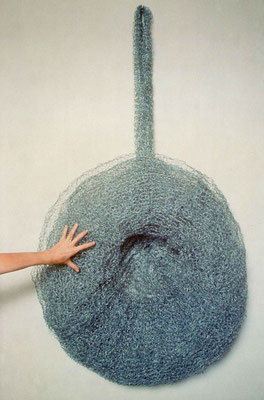

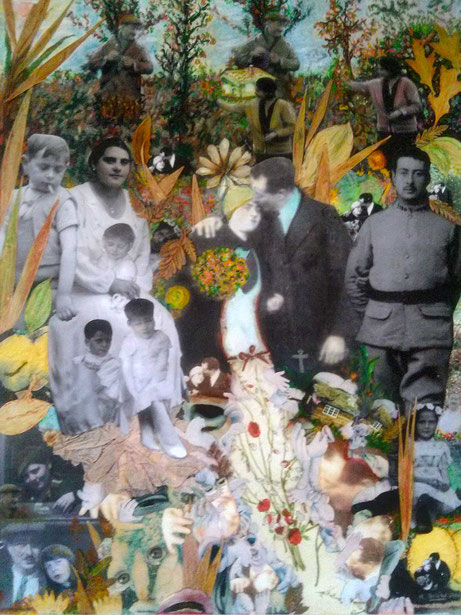

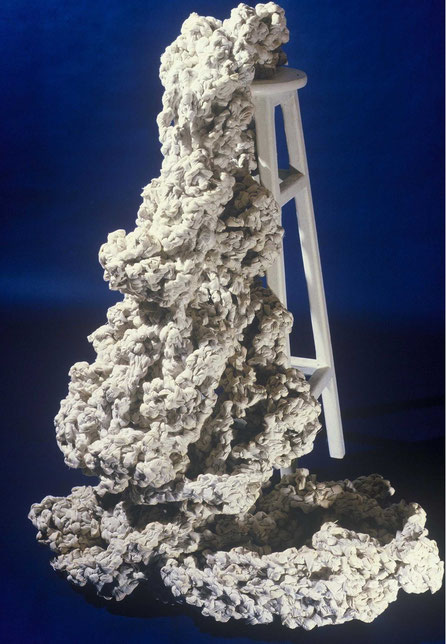

Parmi ses sculptures monumentales figurent Faire ses provisions (1971), vastes sacs à provisions importables en ficelle de nylon tricotée au point mousse, Héritage (Les Tricots de ma mère, 1972-1973), un immense pull immettable réalisé en laine crochetée doublée de toile de jute, Paille de fer pour ca(sse)role, 1974-1975, une éponge à récurer de 1 mètre de diamètre pesant 7 kilos. Afin de s’en libérer, de le faire reconnaître et de le partager, elle traite le labeur ménager sur le mode du gigantesque, du décalé et du démesuré, à la mesure de l’oppression subie, comme dans Au nom du père (1975-1976) qui fait la une de La Revue d’en face, en mars 1979 : une immense femme occupe l’espace d’exposition, bien campée sur ses deux jambes et les bras écartés en croix, crucifiée aux tâches ménagères et sexuelles. Dans la même veine, elle réalise Mère et petite mère (1970) et Jeu de dame (1971), une tapisserie composée de l’agencement en carré de huit serpillières sales et huit serpillières propres, devenue une œuvre d’art abstraite, née de ce quotidien tellement décrié. Tout en poursuivant ses activités professionnelles, R. Arcier s’est ensuite consacrée à l’écriture et à divers travaux plastiques, notamment des peintures et des collages.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Rencontre avec Raymonde Arcier, Cathy Bernheim et Geneviève Fraisse, La Maison rouge, Paris

Rencontre avec Raymonde Arcier, Cathy Bernheim et Geneviève Fraisse, La Maison rouge, Paris