Sonja Ferlov Mancoba

Høgsbro Østergaard, Cecilie (dir.), Sonja Ferlov Mancoba. Mask and Face, Copenhagen, Statens Museum for Kunst Forlag, 2019

→Andersen, Troels, Sonja Ferlov Mancoba, Copenhagen, Borgen, 1979

→Dahlmann Olsen, Robert, Sonja Ferlov Mancoba, Copenhagen, Gyldendal, 1971

Sonja Ferlov Mancoba, Centre Pompidou, Paris, juin – septembre 2019

→Sonja Ferlov Mancoba, SMK – National Gallery of Denmark, Copenhagen, février – mai 2019

→Sonja Ferlov Mancoba, Maison du Danemark, Paris, 1970

Sculptrice danoise.

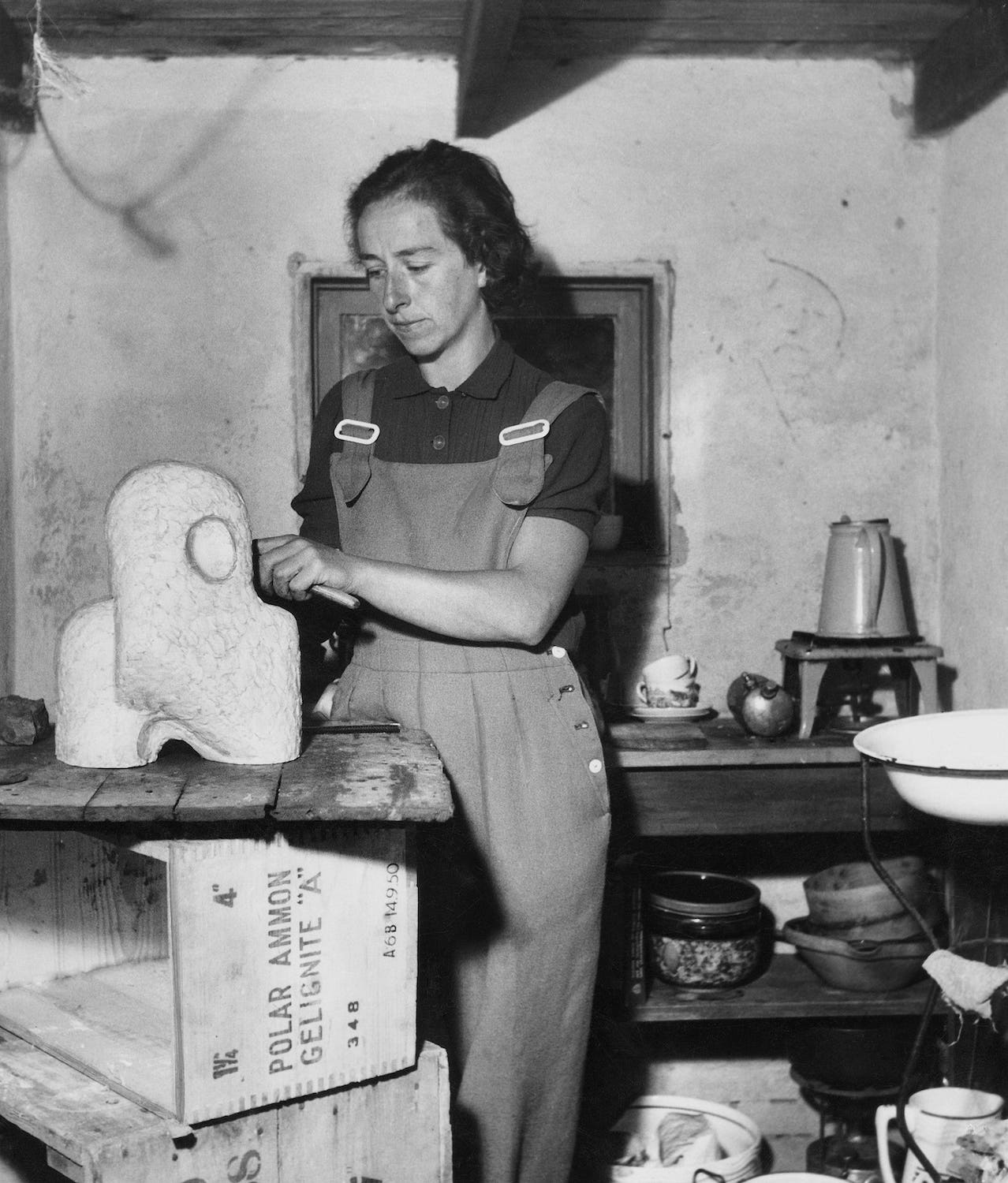

Sonja Ida Ferlov grandit dans une famille de la classe moyenne au nord de Copenhague. Bien qu’elle ait initialement étudié la peinture à l’Académie royale des beaux-arts de Copenhague, S. I. Ferlov Mancoba (le nom de son mari) est principalement connue pour sa pratique de la sculpture, à laquelle elle s’adonne à partir du milieu des années 1930. Elle privilégie le plâtre, l’argile et, plus rarement, le bronze. Elle pratique également la peinture, le dessin et le collage. Au début des années 1930, S. I. Ferlov Mancoba rejoint le mouvement surréaliste danois et participe à sa revue Linien (1934-1939). La fascination des surréalistes pour l’inconscient et le pouvoir de l’imagination sont des thèmes centraux dans l’ensemble de son œuvre. L’une des premières sculptures dans laquelle elle explore cette thématique est Levende grene [Branches vivantes, 1935], qui initie une série fondée sur des branches d’arbres ramassées dans la nature. Cette méthode impliquant l’utilisation d’objets trouvés sera une constante au cours de sa carrière, à la fois comme inspiration pour ses sculptures et comme matériau dans ses collages.

En 1936, à l’âge de 25 ans, S. I. Ferlov emménage à Paris, où elle fait l’acquisition d’un atelier et s’inscrit à l’École des beaux-arts. Elle fait la rencontre d’autres artistes, notamment Joan Miró (1893-1983), Max Ernst (1891-1976) et Jean Arp (1886-1966), et son amitié avec Alberto Giacometti (1901-1966) influencera profondément sa pratique. Outre le surréalisme, son œuvre s’inspire également d’une multitude de cultures et d’époques ; la sculptrice trouve dans l’artisanat des pays nordiques et de la Grèce antique, ainsi que dans les arts égyptien, précolombien et indonésien, des figures, modes d’expression et matériaux qu’elle intègre à son propre vocabulaire esthétique. On en trouve un exemple dans Maske (Krigens udbrud) [Masque, déclaration de guerre, 1939], qui s’inspire de l’art précolombien et mêle forme humaine et abstraction géométrique.

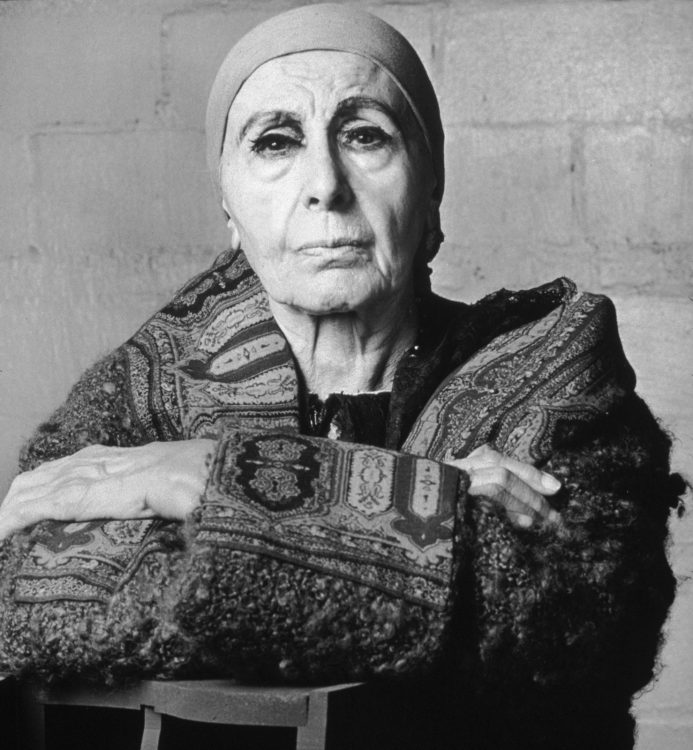

Dans son atelier parisien, S. I. Ferlov Mancoba conserve une vaste collection d’images, de croquis et de lettres d’amis artistes dans lesquels elle puise l’inspiration qui nourrit son processus créatif – un processus réfléchi, concentré et animé par sa curiosité à l’égard du monde qui l’entoure. L’un des éléments centraux de son œuvre est l’art traditionnel africain, qu’elle a découvert dans son enfance grâce à un ami de ses parents, le collectionneur et avocat danois Carl Kjersmeier. S. I. Ferlov Mancoba s’intéresse en effet à la notion d’art en tant que pratique collective et spirituelle, qu’incarne pour elle cette forme d’art. Ainsi, ses multiples représentations de la forme humaine oscillent entre abstraction et figuration, dans un style qui fait écho aux expressions qu’elle observe dans les masques africains. Sa fascination pour l’art africain s’approfondit davantage en 1939 lorsqu’elle rencontre l’artiste sud-africain Ernest Mancoba (1904-2002), qui devient son compagnon et partenaire créatif. Tous deux vivent et travaillent à Paris jusqu’à leur mort, s’inspirant mutuellement dans leurs efforts d’associer de manière pertinente les arts modernes européens et africains.

L’œuvre de S. I. Ferlov Mancoba a fait l’objet de nombreuses expositions, notamment en 2019 avec des rétrospectives à la Galerie nationale du Danemark et au Centre Pompidou.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring