Yong Soon Min

Caruso, Hwa Young Choi, « Art as a Political Act: Expression of Cultural Identity, Self-Identity, and Gender by Suk Nam Yun and Yong Soon Min, » The Journal of Aesthetic Education, vol. 39, no 3, 2005, p. 71-87

→Hyun, Soojung, « Yong Soon Min’s Defining Moments: Gendered Space of Decolonization in the Pacific, » in Hannum, Gillian Greenhill, Pyun, Kyunghee (dir.), Expanding the Parameters of Feminist Artivism, Cham, Palgrave Macmillan, 2023, p. 145-165

→Machida, Margo, « Trauma, Social Memory, and Art, » in Unsettled Visions: Contemporary Asian American Artists and the Social Imaginary, Durham, Duke University Press, 2009

AVM: After Venus (Mal) formation, Commonwealth & Council Gallery, Los Angeles, 19 novembre 2016 – 7 janvier 2017

→OVERSEAS / at sea, Los Angeles Municipal Art Gallery, Los Angeles, 19 mai – 3 juillet 2011

→deCOLONIZATION, The Bronx Museum of the Arts, New York, juin-août 1991

Plasticienne coréo-états-unienne.

Yong Soon Min est l’une des artistes coréo-états-uniennes les plus prolifiques en ce qui concerne les discours sur l’identité, la culture et les questions politiques asiatico-états-uniennes. Elle obtient un Bachelor of Fine Arts (1975), un Master of Arts (1977) et un Master of Fine Arts (1979) de la University of California, à Berkeley. Sa première exposition, Half Home (1986), marque un tournant majeur dans son travail car elle commence à explorer les métissages constitutifs des identités asiatico-états-uniennes. Elle cherche plus particulièrement une manière de mettre en relation son œuvre avec les communautés politiquement actives de la diaspora coréenne. Au début des années 1990, Y. S. Min entreprend une pratique curatoriale. Dans les années 1990 et au début des années 2000, elle crée aussi des œuvres collaboratives avec des artistes tels qu’Allan deSouza (1958-) et Abdelali Dahrouch (1963-).

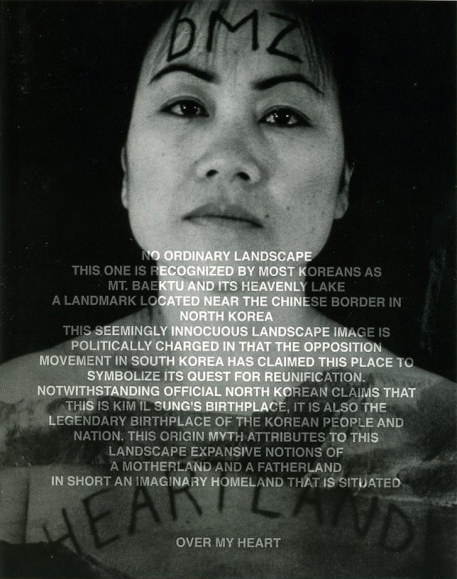

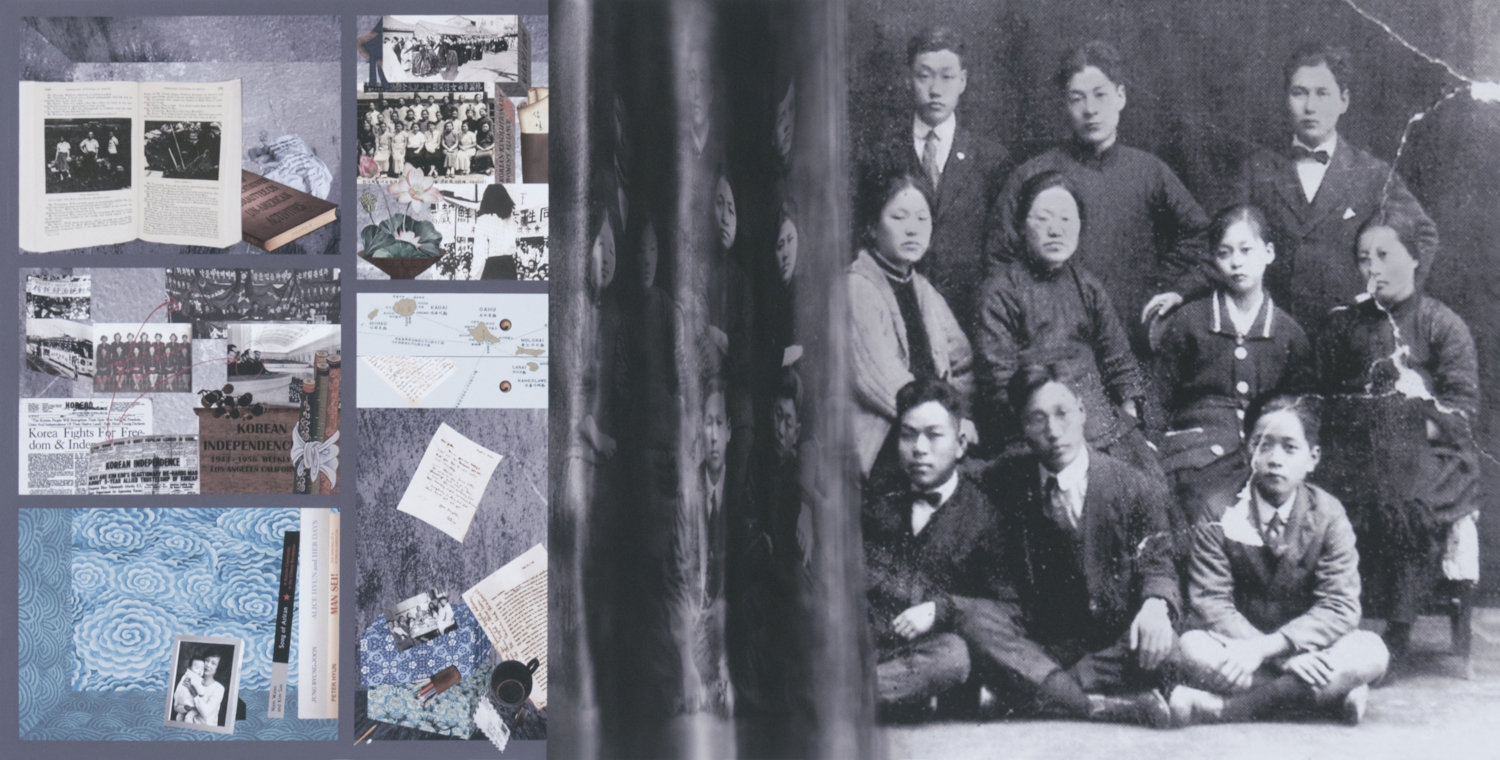

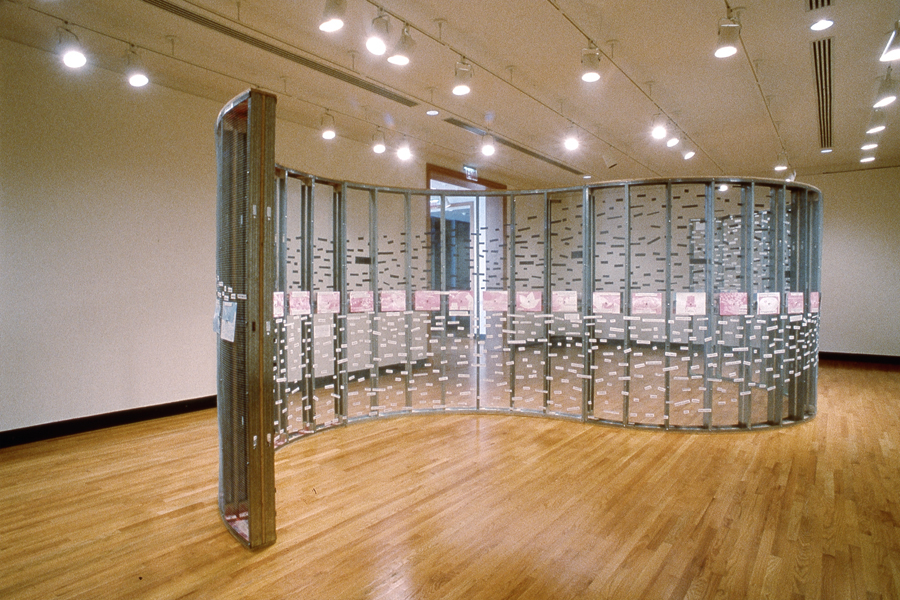

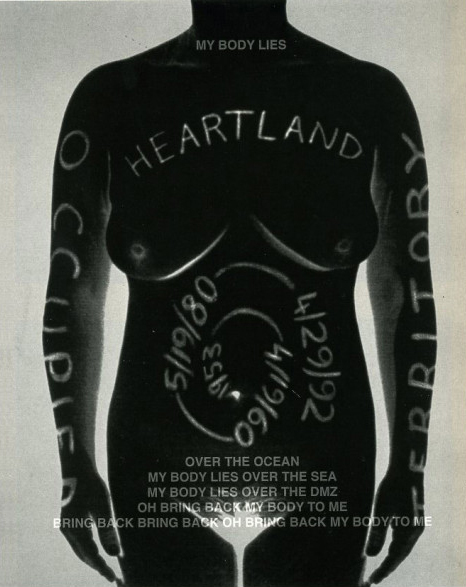

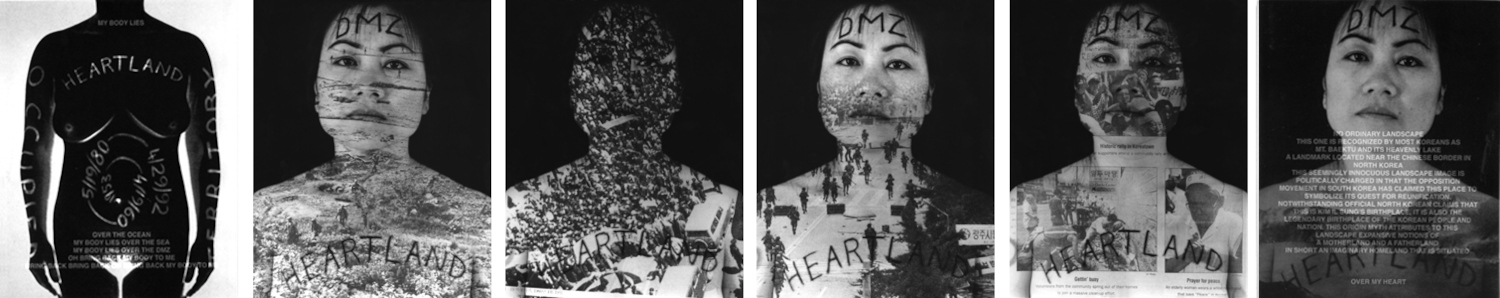

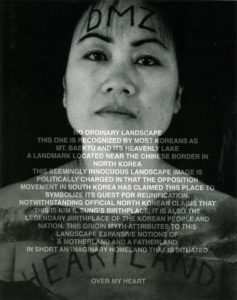

Les recherches formelles qui ont marqué les débuts de Y. S. Min subsistent comme des traces indélébiles dans ses installations, sculptures, vidéos et images. Ses œuvres Make Me (1989), Defining Moments (1992), DMZ XING (1994) et Bridge of No Return (1997) présentent des superpositions d’images et de mots, jouant avec les qualités de réfléchissement, de transparence ou de translucidité des miroirs, des lumières, du verre (notamment gravé), des doubles expositions, des grilles et du papier. Son intérêt pour la question du discours prend forme dans ses œuvres par l’incorporation de phrases, de passages de textes ou d’essais. Ceux-ci peuvent être imprimés ou dessinés sur la surface d’un objet, superposés à celle-ci ou découpés en réserve. Parfois, ils sont même représentés sous la forme de vrais livres, dans des œuvres telles que Dwelling (1992) et Strangers to Ourselves (2004).

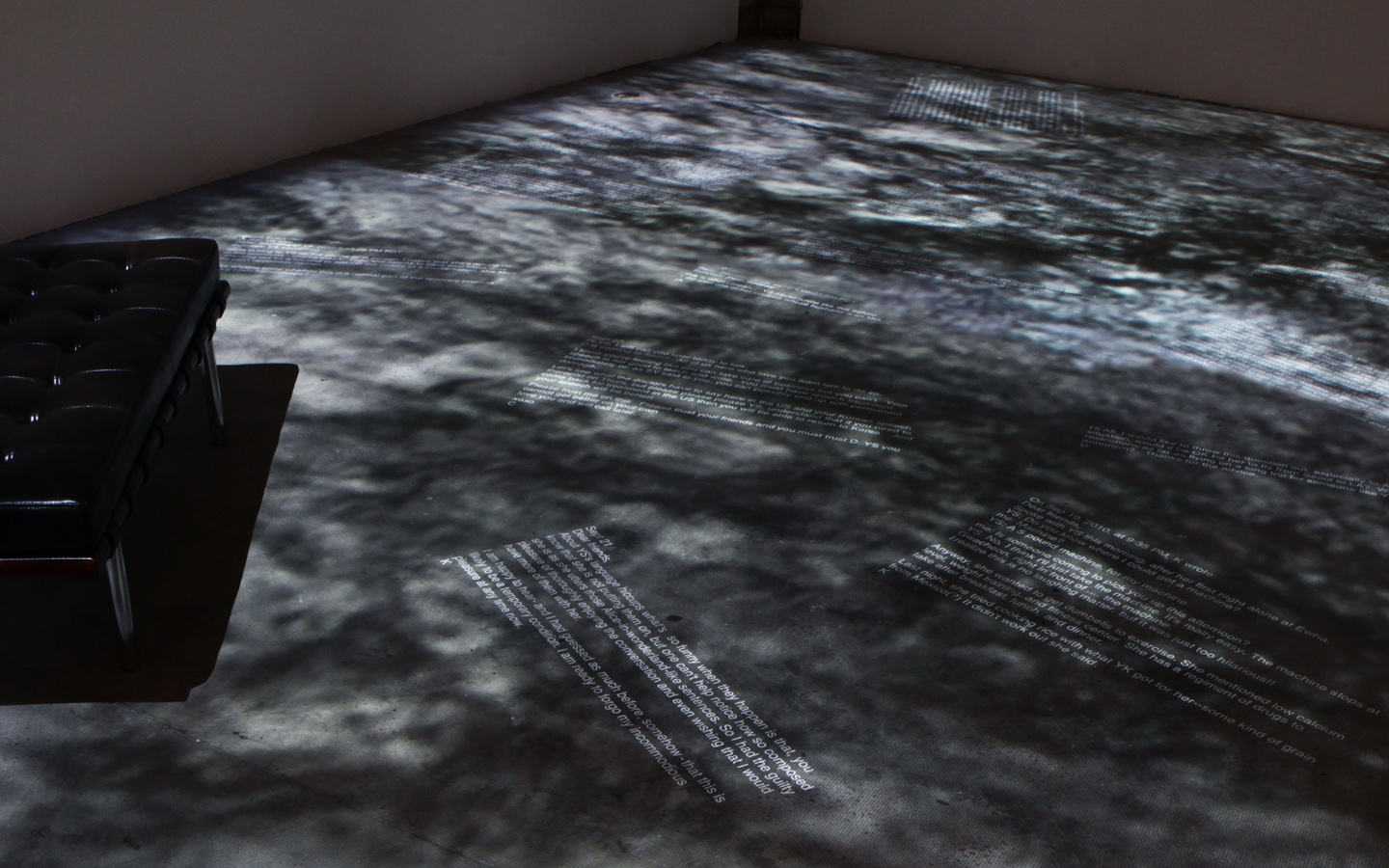

Le lien entre handicap et langage émerge dans les œuvres plus tardives de Y. S. Min en réponse à l’hémorragie du cerveau dont elle a souffert en 2011. À la suite de celle-ci, durant son rétablissement, elle avait perdu l’usage de la langue coréenne et ne parvenait plus à identifier correctement des mots anglais. À la fin des années 2010, avec des œuvres comme Alice (Miok) (2017), Last Notes and Sketches, Min Tae Yong (1918-2001) (2016) et Mnemonic Journey (2018), elle commence à intégrer à son travail des formes d’art traditionnel coréen, comme le byeongpung – le paravent – et le chaekgeori – un type de nature morte coréen datant de la dynastie Joseon et présentant des livres (souvent sur des étagères, avec d’autres objets). Ses réflexions sur la figure d’Alice Huyn, première femme coréo-états-unienne née à Hawaii, alimentent ses recherches et ses efforts de contextualisation de l’identité politique et culturelle coréo-états-unienne. Ses œuvres sont en adéquation avec son autocaractérisation d’« enfant de la guerre froide », car elles examinent la division historique entre les Corées du Nord et du Sud et la possibilité d’une réunification coréenne à travers des travaux sur la Zone coréenne démilitarisée.

Y. S. Min est professeure émérite à la University of California, à Irvine. Elle fait partie des fondateurs et du comité de direction de GYOPO (un collectif de créateurs issus de la diaspora coréenne) et est membre du comité artistique de l’Institute of Contemporary Art, à Los Angeles. Ses œuvres ont été présentées internationalement dans des expositions telles que la Biennale de Gwangju en Corée du Sud (2002, 2008, 2018). Elle a reçu des bourses et des prix du Fulbright Scholar Program (2011-2012), du département des Affaires culturelles de la Ville de Los Angeles (2010-2011) et de la Korea Foundation (2008).

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023

Artist Yong Soon Min on "Movement", Smith College Museum of Art, 2012

Artist Yong Soon Min on "Movement", Smith College Museum of Art, 2012