Tan, Eliza, Yoshiko Shimada: Art, Feminism and Memory in Japan after 1989, thèse doctorale, Kingston University, 2016

→Yoshiko Shimada, Art Activism 1992–98, Tokyo, Ota Fine Arts, 1998

→Hiroko Hagiwara, « Comfort Women, Women of Conformity: The Work of Shimada Yoshiko », in Griselda Pollock (dir.), Generations and Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings, New York, Routledge, 1996

Divide and rule: Yoshiko Shimada, A Space Gallery, Toronto, 1er février – 15 mars 1997

→Yoshiko Shimada, université Keio, Tokyo, 19-23 décembre 1996

→Gender, Beyond Memory: The Works of Contemporary Women Artists, musée métropolitain de la Photographie, Tokyo, 5 septembre – 27 octobre 1996

Artiste, activiste et chercheuse féministe japonaise.

L’œuvre de Yoshiko Shimada est consacrée aux tensions sociopolitiques et à l’amnésie historique qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L’artiste s’intéresse à la complexité des rôles de genre et aux identités sexuelles et culturelles touchant au colonialisme et à l’impérialisme japonais, au moyen d’une vaste gamme de pratiques artistiques et académiques, souvent de façon collaborative. Sa démarche se situe au croisement de la pédagogie radicale, de l’archivistique, des mouvements politiques et du spiritualisme, dévoilant l’imbroglio de la modernité japonaise, de son patriarcat et de la discrimination à l’encontre des personnes immigrées dans l’après-guerre.

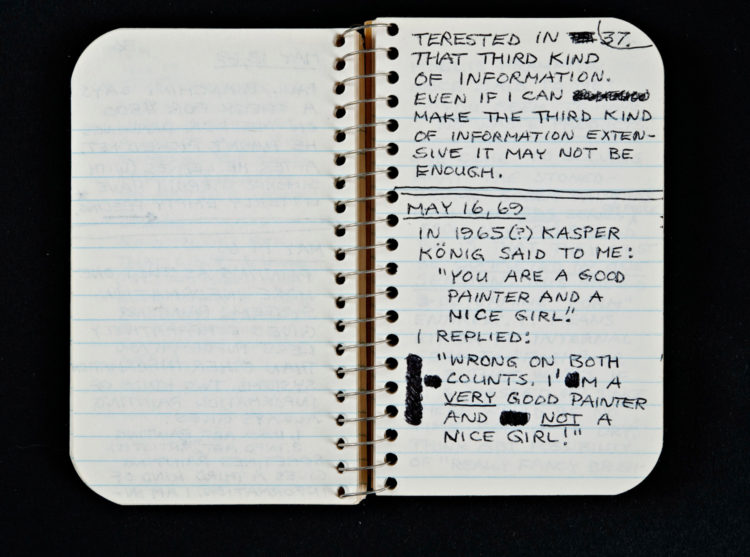

Y. Shimada étudie les beaux-arts aux États-Unis et la gravure à l’école d’art alternative Biggakō, à Tokyo. Depuis la fin des années 1980, elle s’intéresse aux questions de genre, de sexualité, de pouvoir et de nation, en particulier la perpétuation de l’idéologie, de l’histoire et de la mémoire de la guerre dans la société japonaise contemporaine. Plus tard, dans les années 2000, elle s’engage dans la recherche sur les mouvements d’avant-garde et le conceptualisme japonais dans le contexte politique des années 1960 et 1970. Elle obtient son doctorat à la Kingston University, au Royaume-Uni, pour sa recherche sur l’éducation artistique alternative et expérimentale. Elle a également fondé le fonds d’archives Yutaka Matsuzawa (1922-2006), qui était un pionnier de l’art conceptuel au Japon.

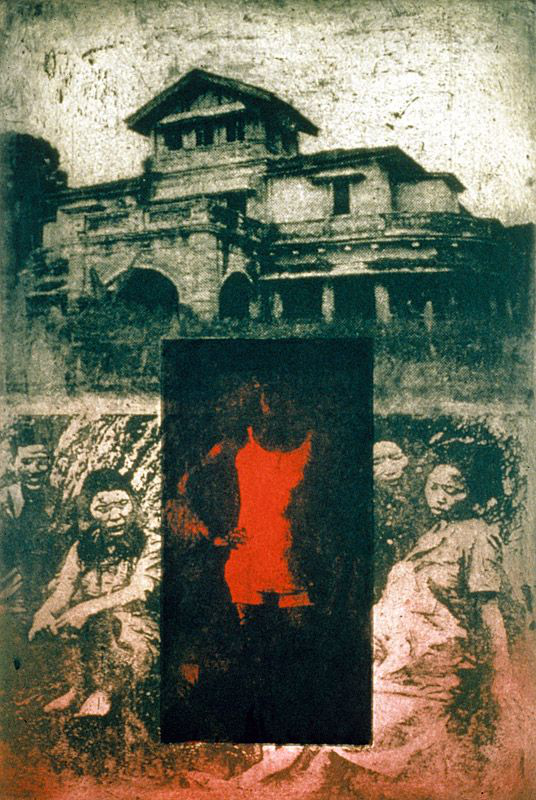

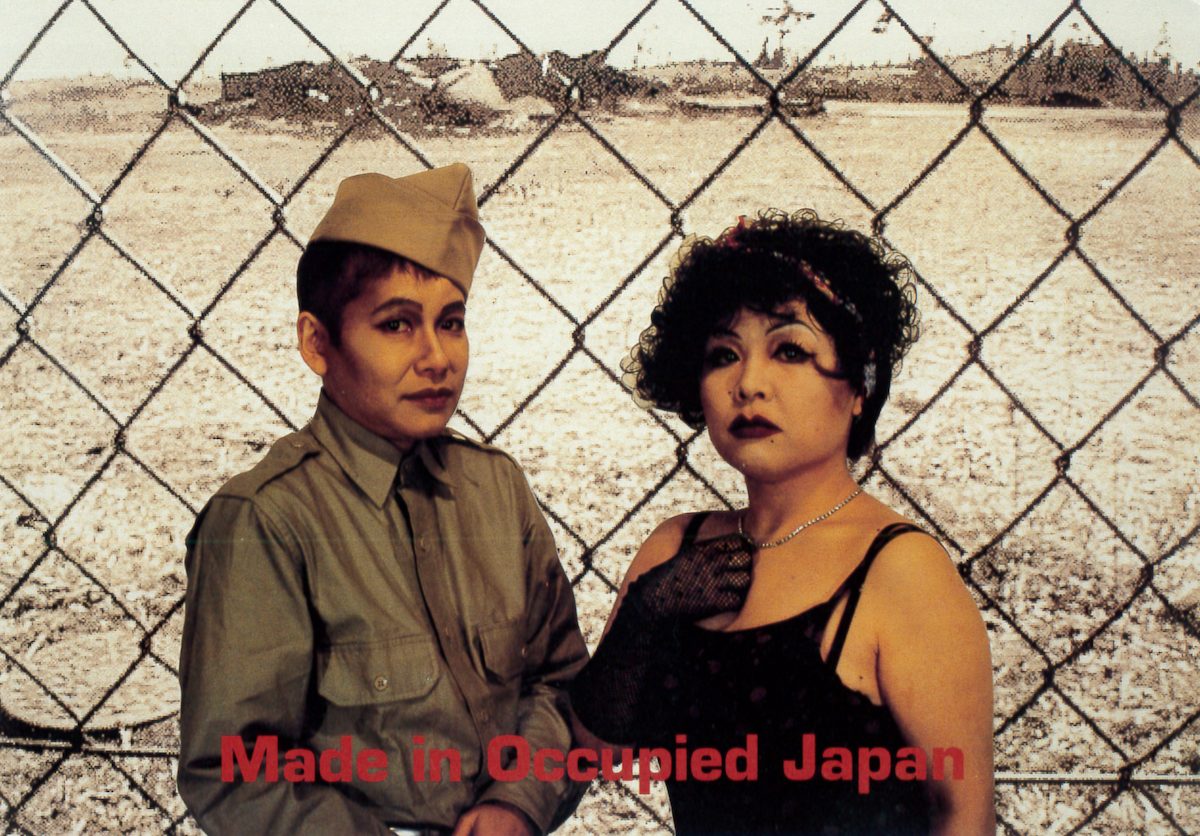

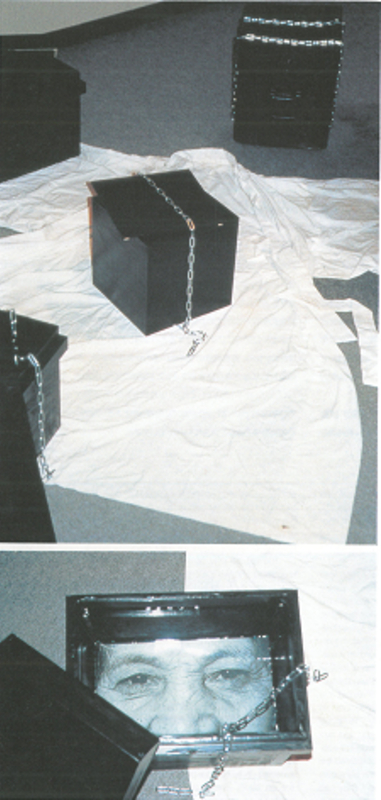

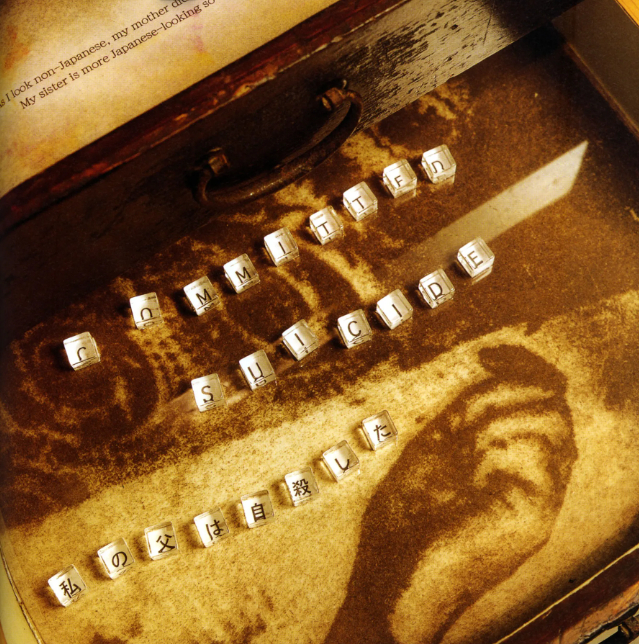

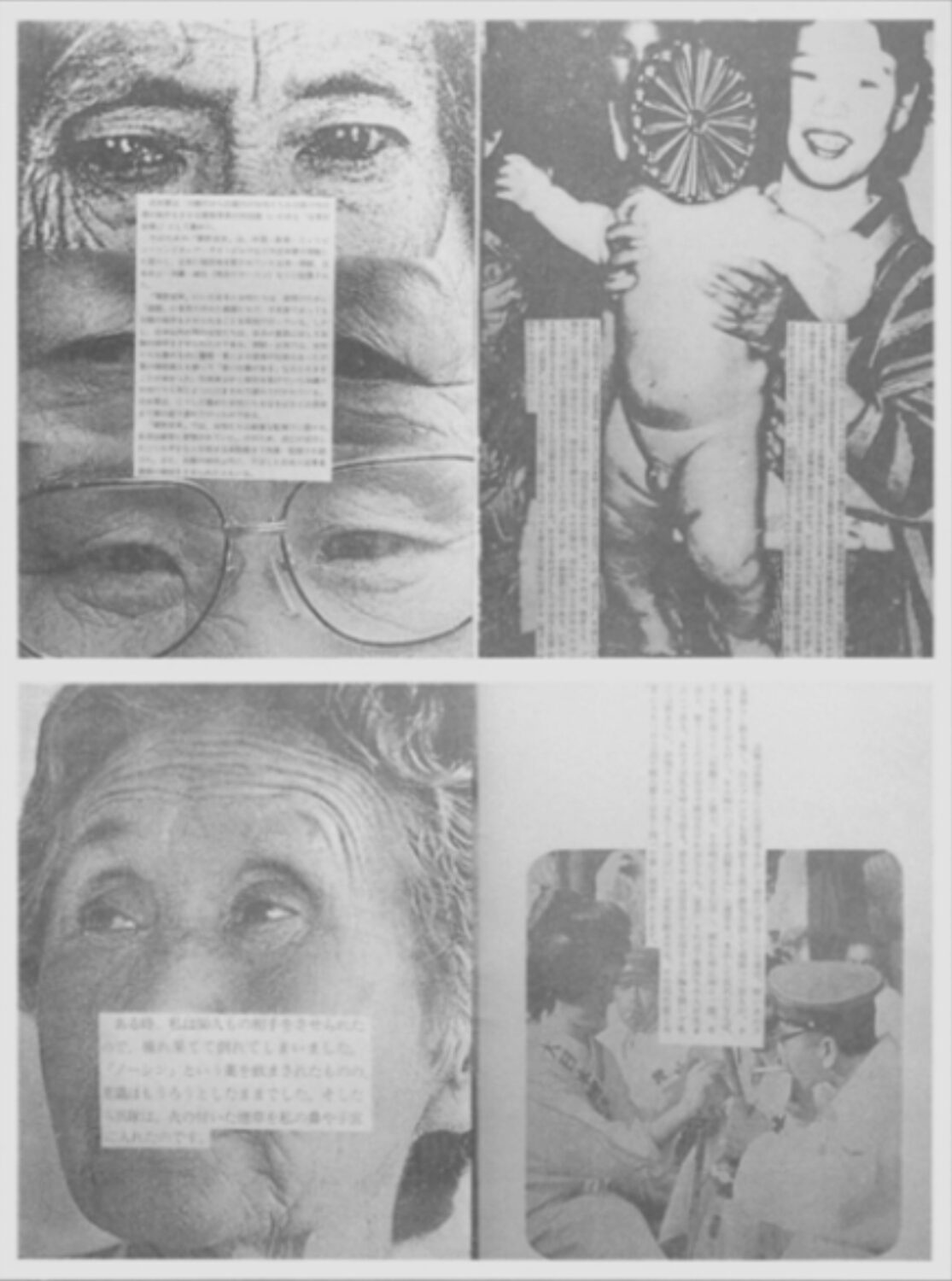

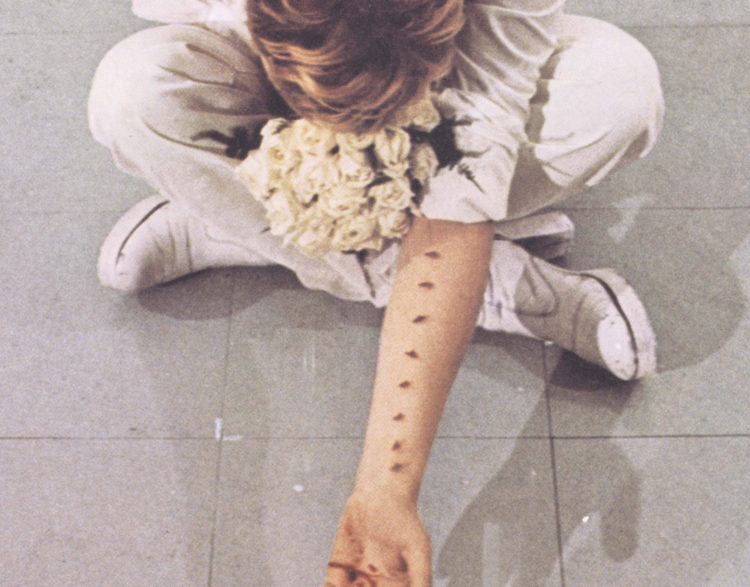

Dans l’une de ses premières séries de gravures, Plus-qu’imparfait (1991-1997), Y. Shimada se penche sur la complicité des femmes dans la guerre du Pacifique. Elle remet en cause le récit glorieux du Japon en temps de guerre en traitant la question des femmes de réconfort, tout en méditant sur sa positionnalité en tant qu’Asiatique, Japonaise et femme vis-à-vis des populations d’Asie et de l’implication coloniale. Cette série présente des images contradictoires de femmes pendant la guerre : par exemple, elle juxtapose des Japonaises en tablier blanc (kappōgi), lequel constitue l’« uniforme » symbolique de la pourvoyeuse de soins, mère de la nation domestique et pure qui renforce l’effort de guerre, et la présence effacée des femmes de réconfort coréennes, réduites au silence. Cette juxtaposition de deux récits de femmes, qui crée une intervention discursive par le truchement de la sensibilité matérielle, se fait multiple pour indiquer les situations différentes des femmes en matière de sexualité, d’ethnie, de classe et de nation. L’artiste explore plus avant les complicités de la positionnalité, qu’elle aborde dans une perspective intersectionnelle, en organisant des expositions et en cocréant la série Fabriqué au Japon occupé (1998) avec la performeuse et activiste BuBu de la Madeleine (1961-). Leur collaboration expose la structure de pouvoir patriarcale de la société japonaise sous l’occupation états-unienne en jouant, travesties, des soldats américains, des prostituées militaires japonaises, des femmes au foyer, l’empereur Hirohito et le général Douglas MacArthur. La pratique de Y. Shimada surmonte également les conflits entre mémoire personnelle et récit historique, sans en faire une généralisation nostalgique. Par exemple, dans Ossements à Tansu : secrets de famille (2004), l’artiste invite le public à entrer dans un confessionnal pour y écrire leurs secrets familiaux, dont certains sont exposés dans le cadre de l’installation.

En réponse à la polémique – toujours actuelle – sur les femmes de réconfort, elle réalise la performance Être une statue de femme de réconfort japonaise (2012, en cours) dans des espaces publics. Y. Shimada, vêtue d’un kimono, y peint sa peau d’une couleur bronze et scotche sa bouche en référence à la Statue de la Paix, une sculpture de bronze d’une jeune fille commémorant les femmes de réconfort coréennes. Par là, l’artiste sous-entend que l’implication des Japonaises prend deux formes, celles de voix réduites en silence et d’un débat étouffé. C’est pour ces raisons que son œuvre a subi des tentatives de censure, sous la forme de réticences institutionnelles et muséales : il existe en effet une tendance révisionniste conservatrice au Japon. Y. Shimada a d’ailleurs réalisé Une image à brûler (1993), une gravure de l’empereur Hirohito dont le visage est gratté, pour protester contre la censure d’un collage de l’empereur créé par Ōura Nobuyuki (1949-). Elle problématise ainsi la question de la censure et interroge le tabou qui entoure le nationalisme et le sexisme de la société japonaise.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023