Anna Atkins

Larry J. Schaaf, Joshua Chuang (dir.), Sun Gardens: Cyanotypes by Anna Atkins, New York, New York Public Library, Prestel, 2018

→Carol Armstrong, Scenes in a Library: Reading the Photograph in the Book, 1843-1875, Cambridge, Mass., MIT Press, 1998

→Larry J. Schaaf, Sun Gardens: Victorian Photograms by Anna Atkins, New York, Aperture, 1985

Blue Prints: the Pioneering Photographs of Anna Atkins, the New York Public Library, New York, 19 octobre 2018 – 17 février 2019

→Sun Gardens: An Exhibition of Victorian Photograms by Anna Atkins, St. Andrews, Crawford Centre for the Arts, avril – mai 1988

Photographe britannique.

Botaniste et photographe, Anna Atkins est une pionnière dans l’histoire de la photographie et dans celle de l’édition illustrée. Doublement privilégiée par ses origines sociales et familiales, elle est l’enfant unique de John George Children, éminent chimiste, minéralogiste et zoologue, qui lui prodigue une solide éducation avant de l’introduire dans le milieu scientifique de son temps. Dessinatrice talentueuse, elle illustre en 1823 la traduction anglaise, par son père, de l’Histoire des mollusques du naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck. Son mariage en 1825 avec John Pelly Atkins, riche marchand et propriétaire lui-même versé dans les sciences, comme le fait que le couple restera sans enfants sont d’autres circonstances qui favorisent l’investissement ininterrompu d’A. Atkins dans l’un des rares domaines scientifiques relativement ouverts aux femmes de la bonne société anglaise : la botanique. Au milieu des années 1830, elle commence à constituer un herbier de référence (après l’avoir enrichi pendant trente ans, Atkins en fera don en 1865 au British Museum). En 1839, elle est élue membre de la Botanical Society de Londres, dont son père est alors vice-président. Ce dernier est également membre de la Royal Society, institution où, la même année, William Henry Fox Talbot (1800-1877) fait grand bruit en y dévoilant son invention de la photographie sur papier. W. H. F. Talbot et J. G. Children entretiendront à ce propos un dialogue scientifique qui avait été entamé depuis de nombreuses années sur d’autres sujets. C’est ainsi qu’A. Atkins, qui bénéficie elle-même de contacts directs avec l’inventeur, devient l’une des premières praticiennes de la photographie sur papier.

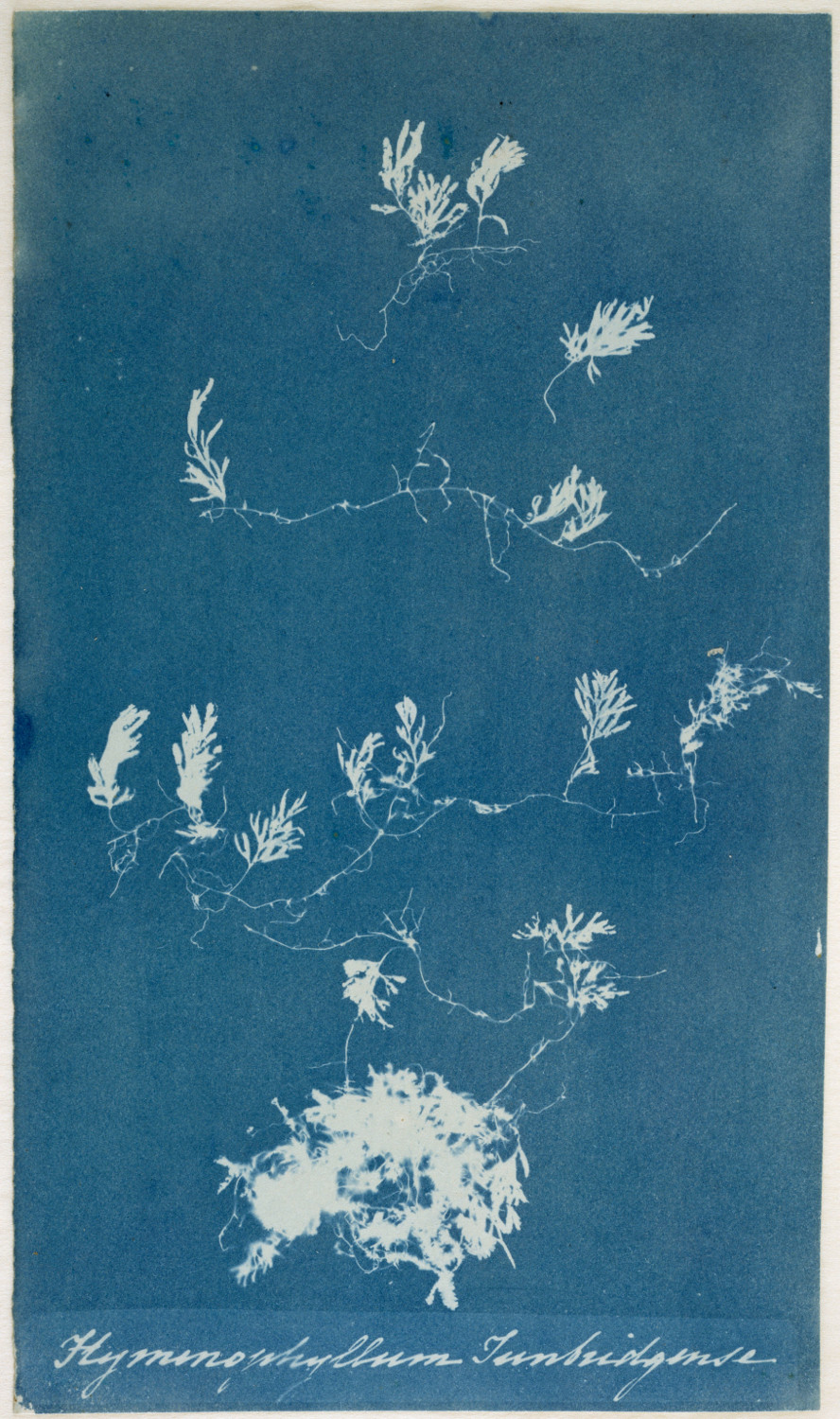

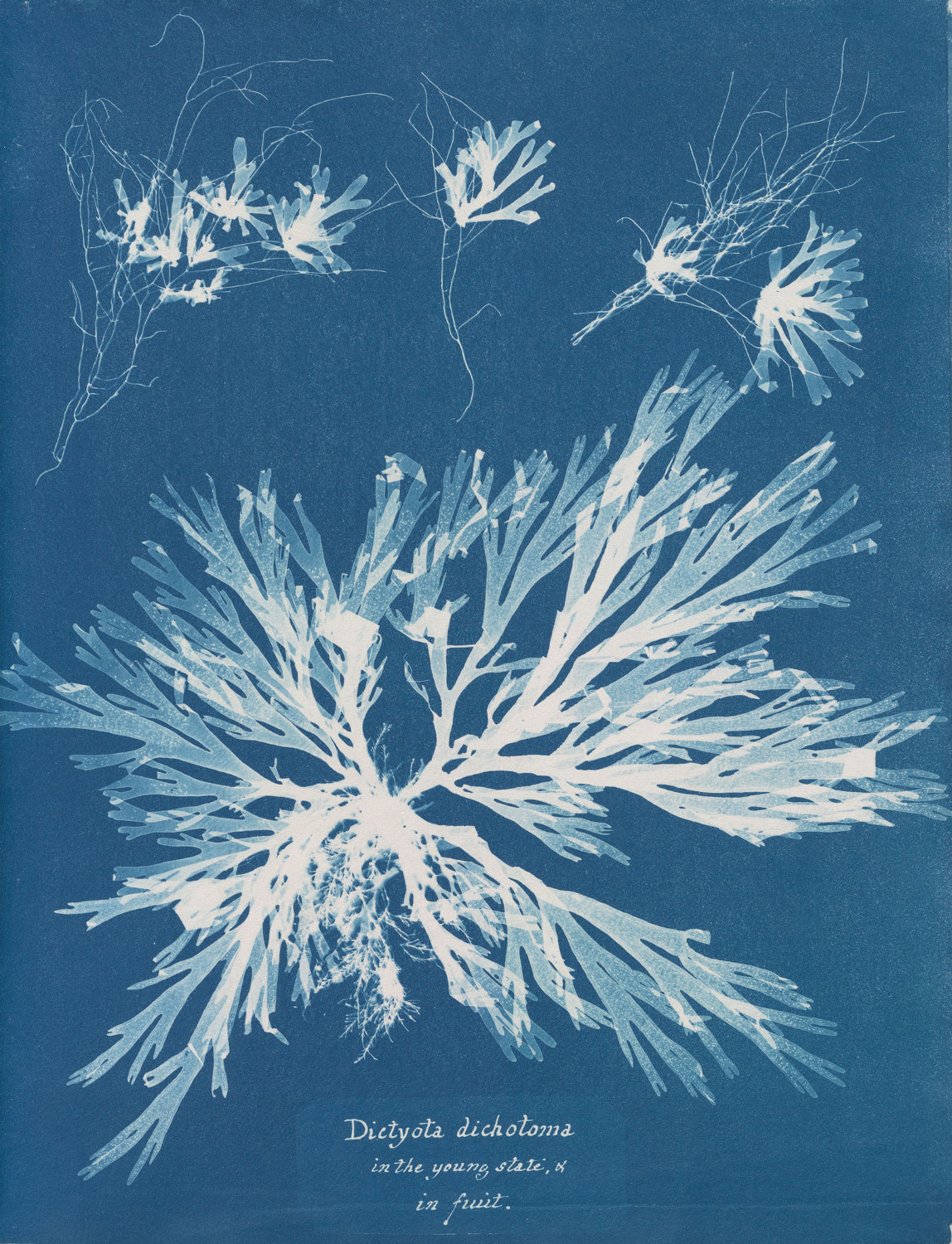

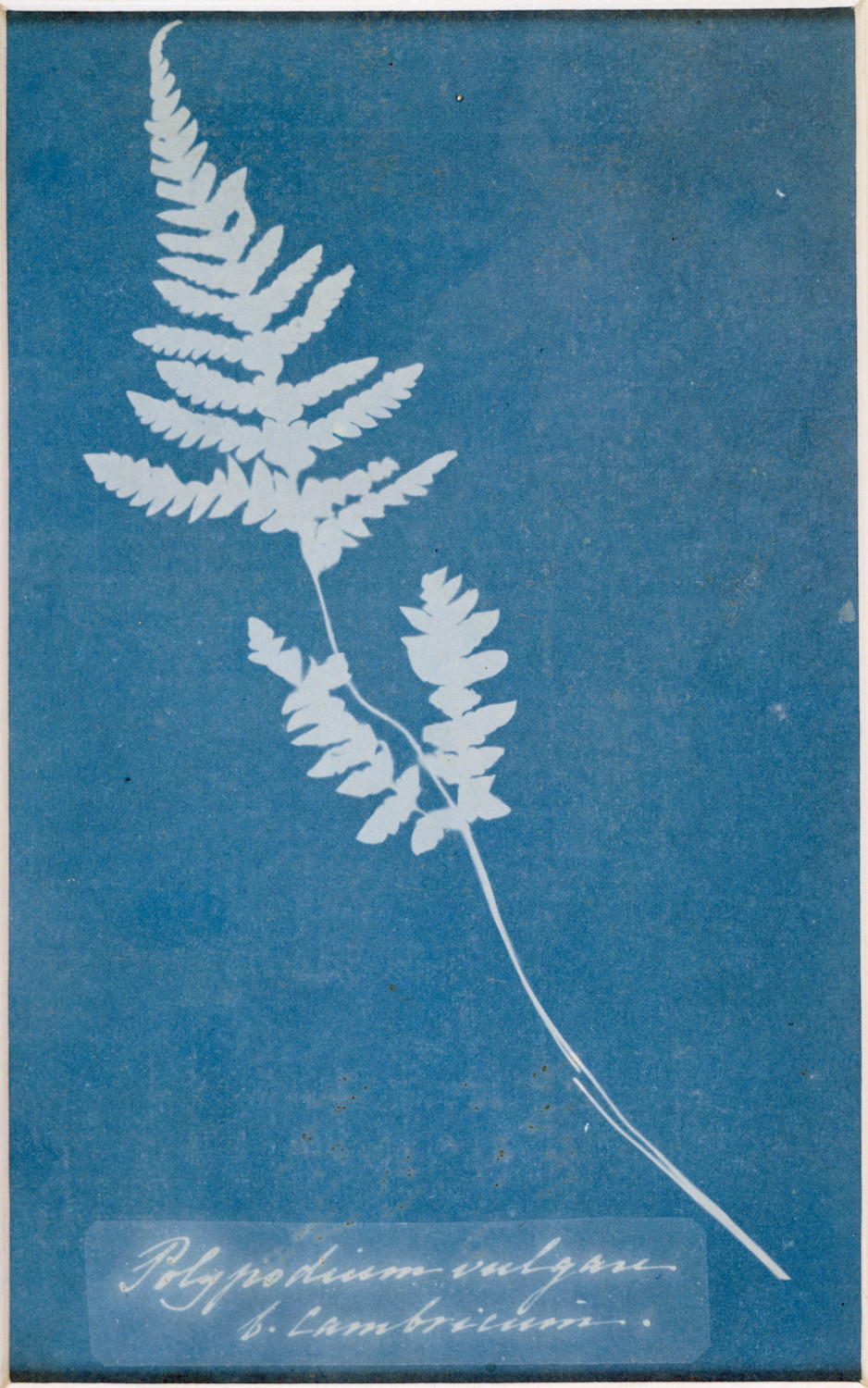

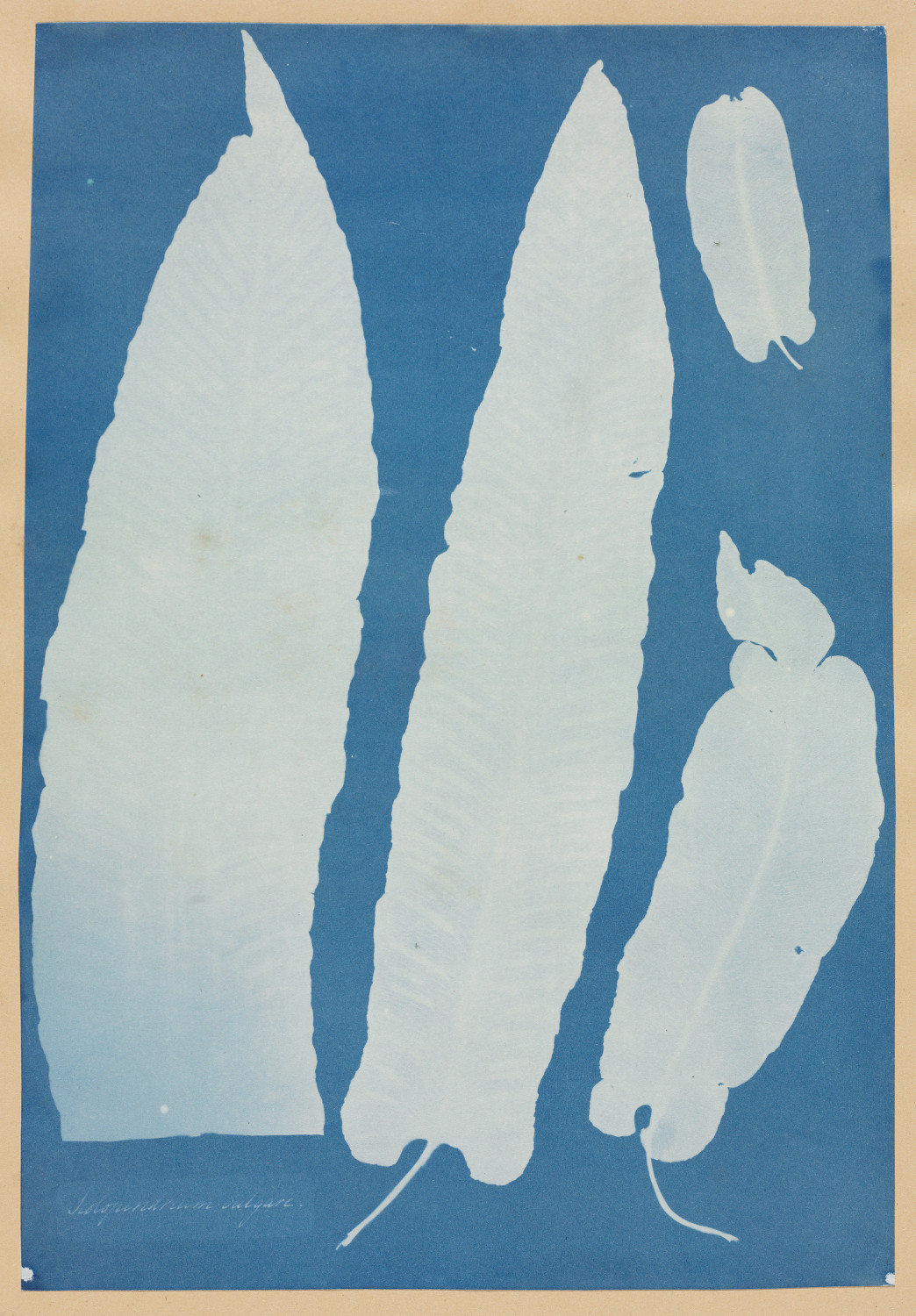

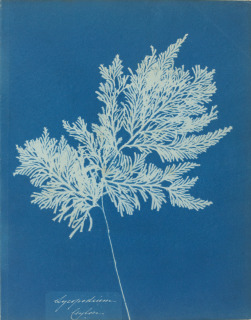

Tournant le dos aux méthodes graphiques, elle y recourt pour documenter sa collection d’algues, motivée par la promesse d’un gain de temps et, surtout, de précision dans la description scientifique. Si, dès l’automne 1841, elle possède sa propre chambre photographique, c’est au photogramme que va sa préférence dans cette entreprise. Par cette méthode primitive de photographie sans chambre, mise au point par W. H. F. Talbot, qui la baptise « dessin photogénique », elle obtient l’image négative des spécimens en les exposant à la lumière du soleil au contact d’une feuille de papier sensibilisée. Le procédé utilisé ne fait pas intervenir de sels d’argent comme chez Talbot, mais des sels ferriques : il s’agit du « beau procédé cyanotype de Sir John Herschel», comme A. Atkins le nomme, qui vient d’être inventé en 1842 par cet illustre astronome et physicien, proche voisin et ami de la famille.

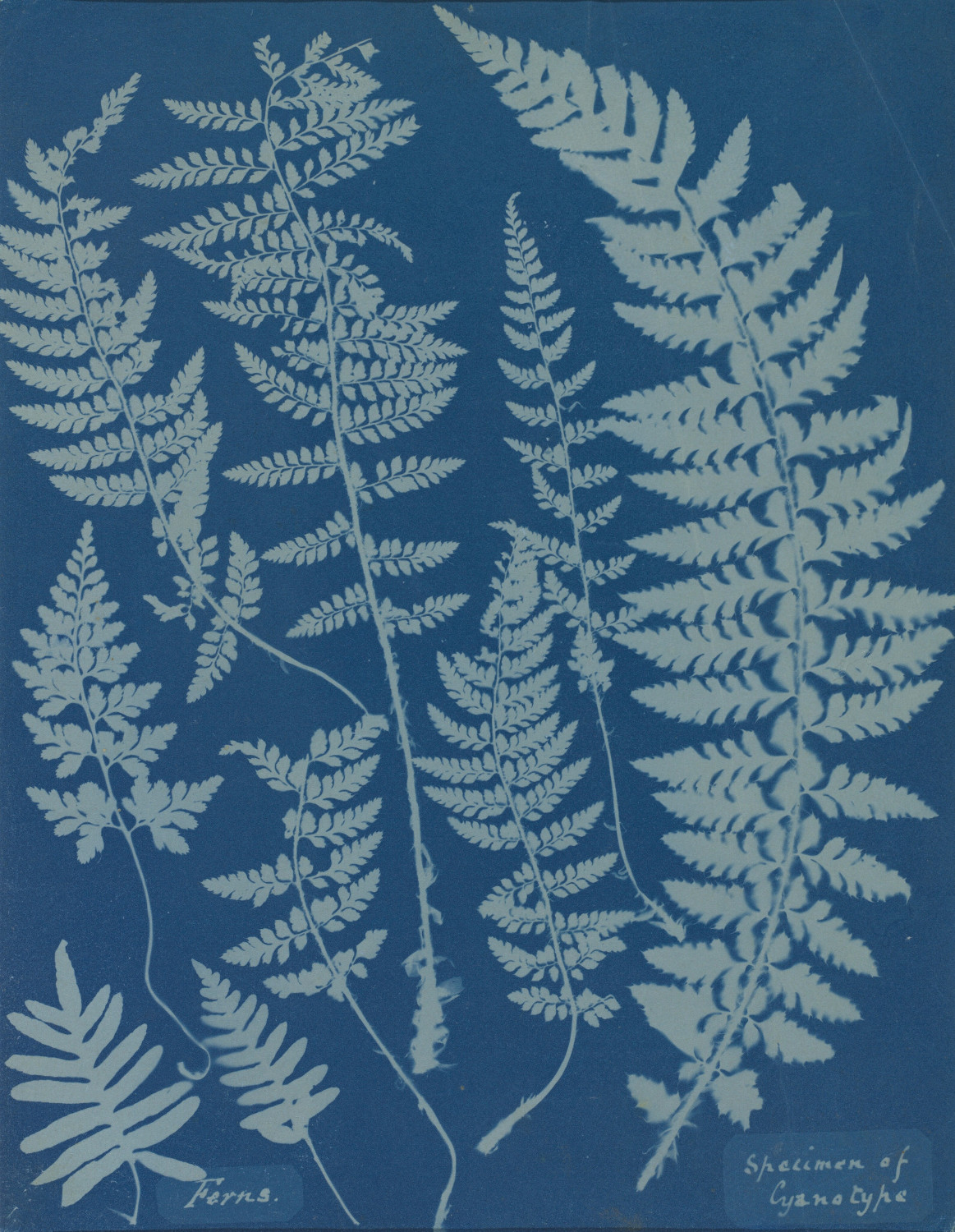

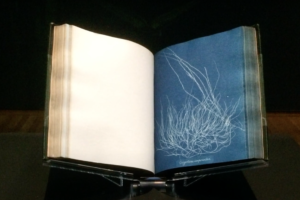

D’octobre 1843 à novembre 1853, A. Atkins publie par ses soins et hors commerce Photographs of British Algae. Cyanotype Impressions, ouvrage en trois volumes composé de 389 planches légendées et de quatorze pages de texte. La date de la première des douze livraisons en fait non seulement l’une des applications les plus précoces du nouveau médium à la science, mais aussi le premier livre illustré par la photographie (technique utilisée ici également pour la reproduction du texte). L’année de son achèvement est aussi celle où commence une collaboration photographique entre A. Atkins et son amie d’enfance Anne Dixon (1799-1864) née Austen (cousine éloignée de la romancière Jane Austen), qui sera fructueuse au moins jusqu’en 1861. Si leur complicité s’exprime notamment à travers l’ouverture tardive à des motifs non végétaux tels que les plumes ou la dentelle, on retrouve dans les photogrammes de fougères et de fleurs l’équilibre créatif jadis inspiré par les algues, entre exactitude botanique, expressivité et harmonie des formes.

L’œuvre d’A. Atkins a été étudiée et reconnue dans sa dimension pionnière à partir du milieu des années 1980. Cent ans plus tôt, c’est un historien de la photographie et bibliophile écossais du nom de William Lang qui avait empêché que son nom ne tombe dans l’oubli. Revenant en 1889 sur son interprétation erronée des initiales « A. A. » avec lesquelles l’auteure avait signé l’introduction de British Algae, il avait alors présenté à la Philosophical Society of Glasgow la photographe qu’il avait d’abord prise pour un « amateur anonyme ».

Publication réalisée en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions

Anna Atkins : illustrations botaniques et innovations photographiques | Geoffrey Batchen et Lena Fritsch

Anna Atkins : illustrations botaniques et innovations photographiques | Geoffrey Batchen et Lena Fritsch  AnnaLes albums photos d'Anna Atkins | Hans Roseboom, Rijks Museum

AnnaLes albums photos d'Anna Atkins | Hans Roseboom, Rijks Museum