Germaine Krull

Krull Germaine, Métal, Paris, Libraire des arts décoratifs, 1929

→Sichel Kim, Germaine Krull: photographer of modernity, Cambridge, MIT Press, 1999

→Germaine Krull, Métal y la fotografia industrial 1920-30, cat. expo., Guillermo de Osma Galeria, Madrid (29 juin – 27 juillet 2011), Madrid, Guillermo de Osma Galeria, 2011

Germaine Krull, Cinémathèque française, Paris, 1967

→Germaine Krull, photographie 1924-1936, musée Réattu, Arles, 2 juillet – 30 septembre 1988 ; musée d’Art moderne, Céret, 15 novembre 1988 – 15 janvier 1989 ; musée Nicéphore-Niepce, Chalon-sur-Saône, printemps 1989

→Germaine Krull (1897-1985). Un destin de photographe, Jeu de paume, Paris, 2 juin – 27 septembre 2015

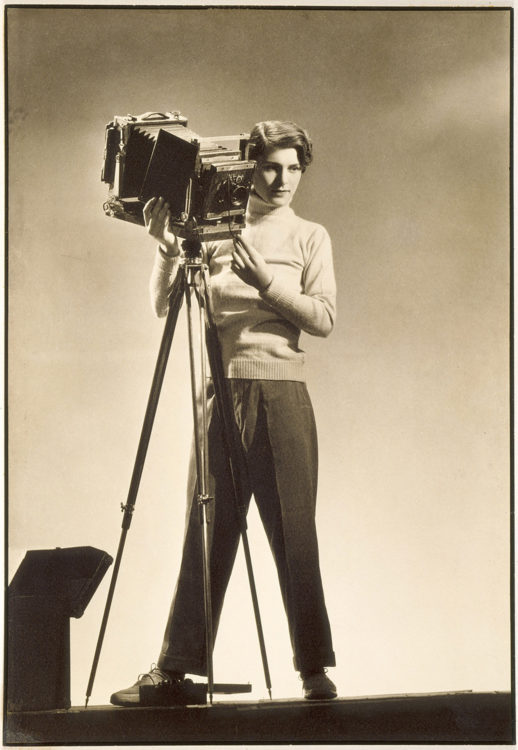

Photographe allemande naturalisée française.

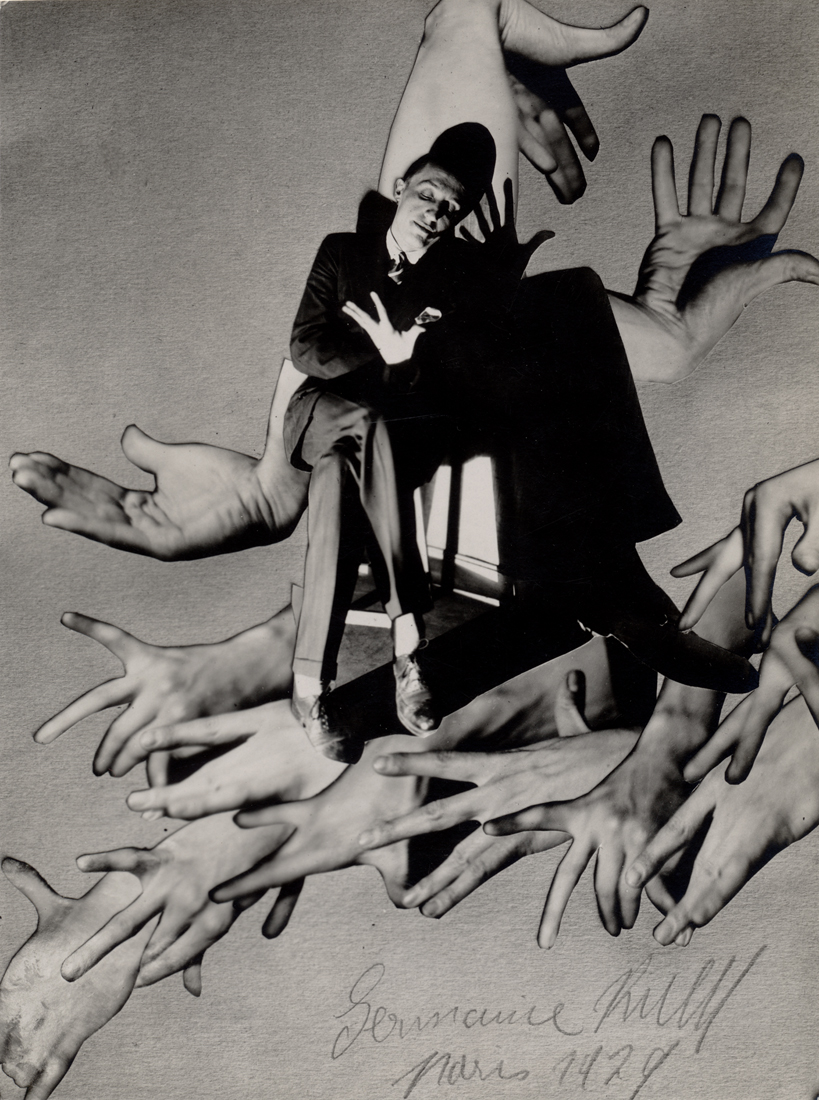

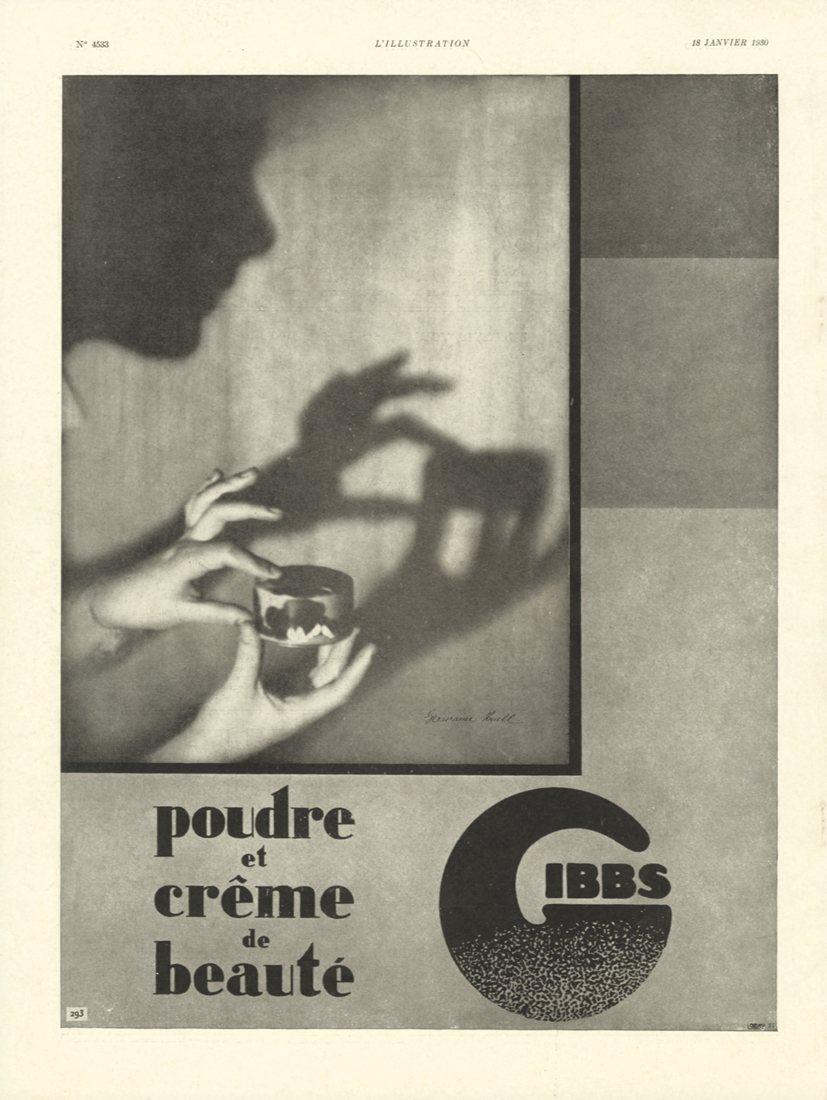

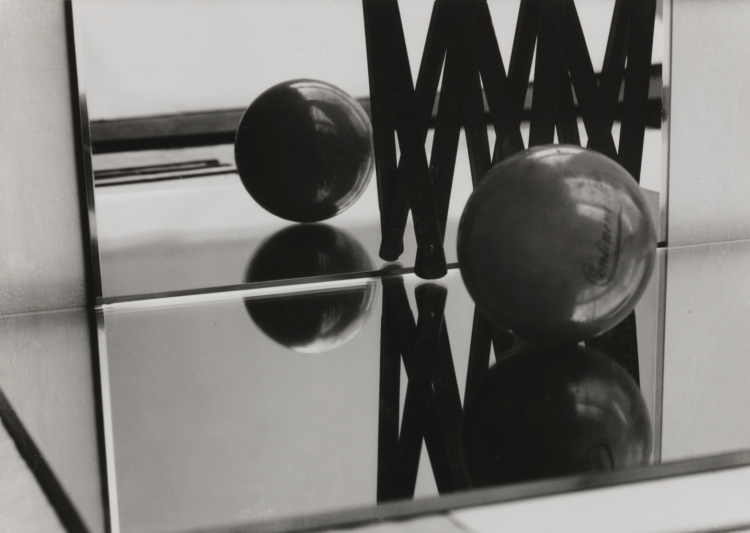

Considérée en France comme la représentante de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité), mouvement réaliste allemand qui introduit les motifs géométriques en photographie, Germaine Krull reste connue comme la dame de Métal, du nom d’une de ses prestigieuses séries. Née de parents allemands, elle connaît une jeunesse mouvementée : expulsée de Munich en 1918 pour activités révolutionnaires, elle s’installe à Berlin et se spécialise dans le portrait. Bien intégrée à la vie artistique berlinoise, elle publie dans des revues littéraires, photographie des bâtiments et des rails sous des angles nouveaux qui mettent l’accent sur la géométrie de la ville. À partir de 1921, elle séjourne aux Pays-Bas où, en 1924-1925, elle prend pour sujet, avec son futur mari, le cinéaste Joris Ivens, des architectures industrielles. En 1926, elle arrive à Paris, se lie avec le milieu artistique parisien, travaille dans la mode avec Sonia Delaunay, et dans la photographie publicitaire et industrielle pour Peugeot et Shell. Avec l’aide de Robert Delaunay, elle expose au Salon d’automne sa série Métal : ponts hollandais, tour Eiffel en contre-plongée et images d’automobiles. Sous le même titre, les 64 planches sont publiées chez Calavas en 1927. Malgré la qualité médiocre de l’impression, Métal est un succès et apparaît comme le manifeste d’une nouvelle vision. Ces photographies renversées, qui montrent par leurs cadrages insolites jeux de masse, détails abstraits et motifs géométriques, constituent un « manifeste du regard moderne », selon Christian Bouqueret, et symbolisent la nouvelle conscience esthétique de la beauté industrielle.

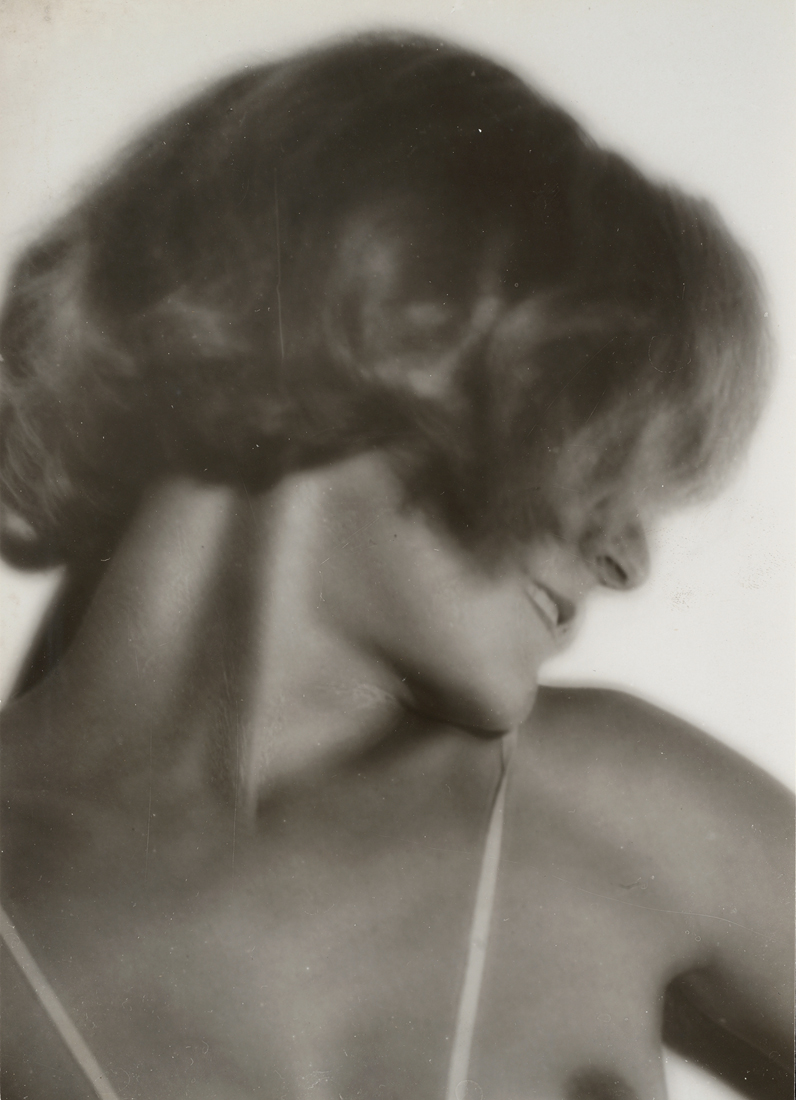

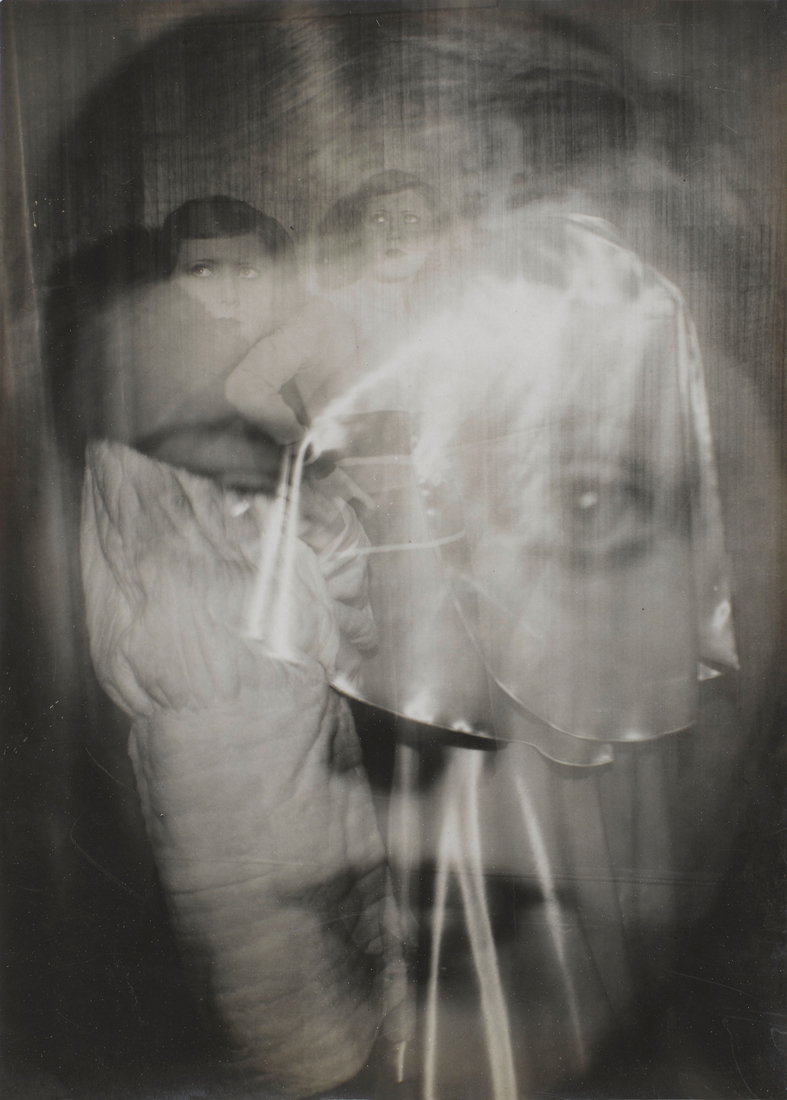

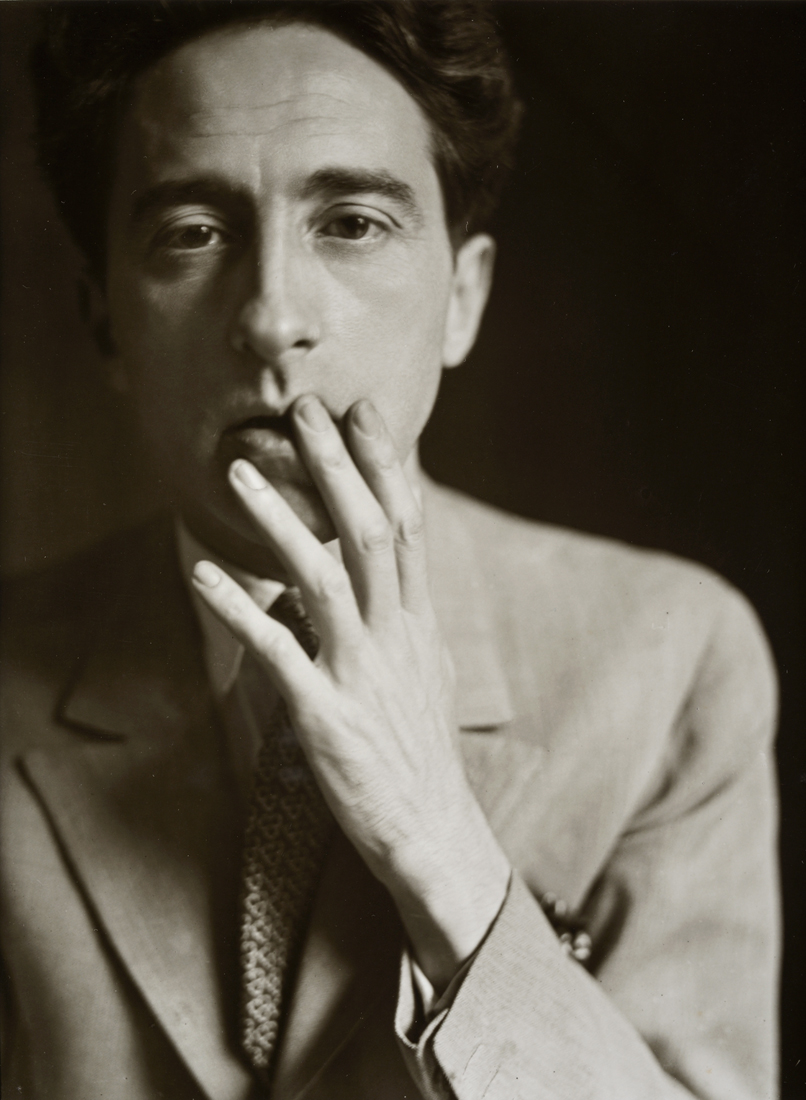

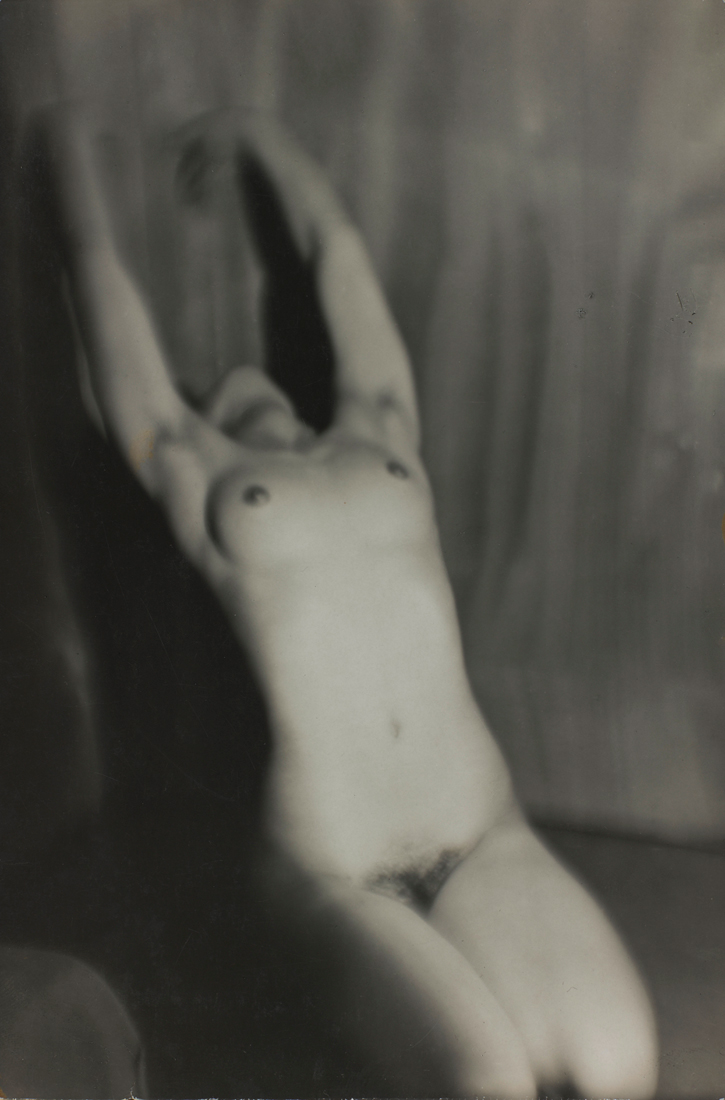

À la même époque, ses photographies de nu avec la jeune modèle Assia montrent des fragments de corps qui touchent à l’abstraction (1930). Dès la fin des années 1920, elle connaît le succès, et Walter Benjamin lui fait une place dans sa Petite histoire de la photographie (1931). Elle apparaît alors comme le chef de file de la Nouvelle Vision, mouvement qui conçoit la photographie comme la possibilité technique et artistique d’un nouveau regard sur le monde. Le portrait du cinéaste Sergueï Eisenstein (1930) est emblématique de ce style : cadrage serré, éclairage en contre-plongée et théâtralité. En 1928, elle expose au premier Salon des indépendants de la photographie, dit Salon de l’escalier, à Paris ; en 1929 à Film und Foto à Stuttgart ; puis à Munich et à Bruxelles. Elle fréquente Berenice Abbott, André Kertész ou Man Ray, et travaille en étroite collaboration avec Eli Lotar, avec qui elle réalise des photomontages et échange des négatifs. À la même époque, elle travaille pour les magazines illustrés (Vu, Voilà, Détective, Jazz), qui connaissent alors leur âge d’or. Elle réalise des séries sur des sujets aussi divers que les quais de la Seine, la révolution en Espagne ou les danses javanaises. Sa préférence va au Paris de Francis Carco et de Pierre Mac Orlan, un Paris marginal et populaire : elle photographie la zone et signe un reportage sur les clochards. Elle participe aussi à une série de livres sur la capitale (Paris de Mario von Bucovich, 1928 ; 100 x Paris, 1929). En 1931, la publication à la NRF, dans la collection « Photographes nouveaux », d’une monographie intitulée Germaine Krull, dont les textes sont signés par Pierre Mac Orlan, est « une véritable consécration » pour elle, selon C. Bouqueret. Elle voyage ensuite en Europe et s’installe dans le Midi de la France, où elle effectue des reportages locaux. En 1940, militante discrète et amie d’André Malraux, elle émigre aux États-Unis puis au Brésil, et entre dans la Résistance : elle dirige le service photographique de la France libre et photographie le général De Gaulle à Alger. Après 1945, elle devient correspondante de guerre en Allemagne, en Italie et en Indochine, pour divers journaux et magazines illustrés. Elle part ensuite en Thaïlande puis en Inde, et ne reviendra en Allemagne que pour y mourir. Grâce à A. Malraux, une rétrospective de son travail est présentée à la Cinémathèque française en 1967, et quelques-unes de ses photographies sont exposées à la Documenta VI de Kassel en 1977. De son vivant, elle ne connaît pas la pleine consécration en tant que photographe, probablement à cause de la perte de ses négatifs anciens, récemment retrouvés, et de la dispersion de sa production dans l’entre-deux-guerres. Mais, internationalement reconnue pour ses engagements et sa personnalité, elle a influencé des générations entières de photographes.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013