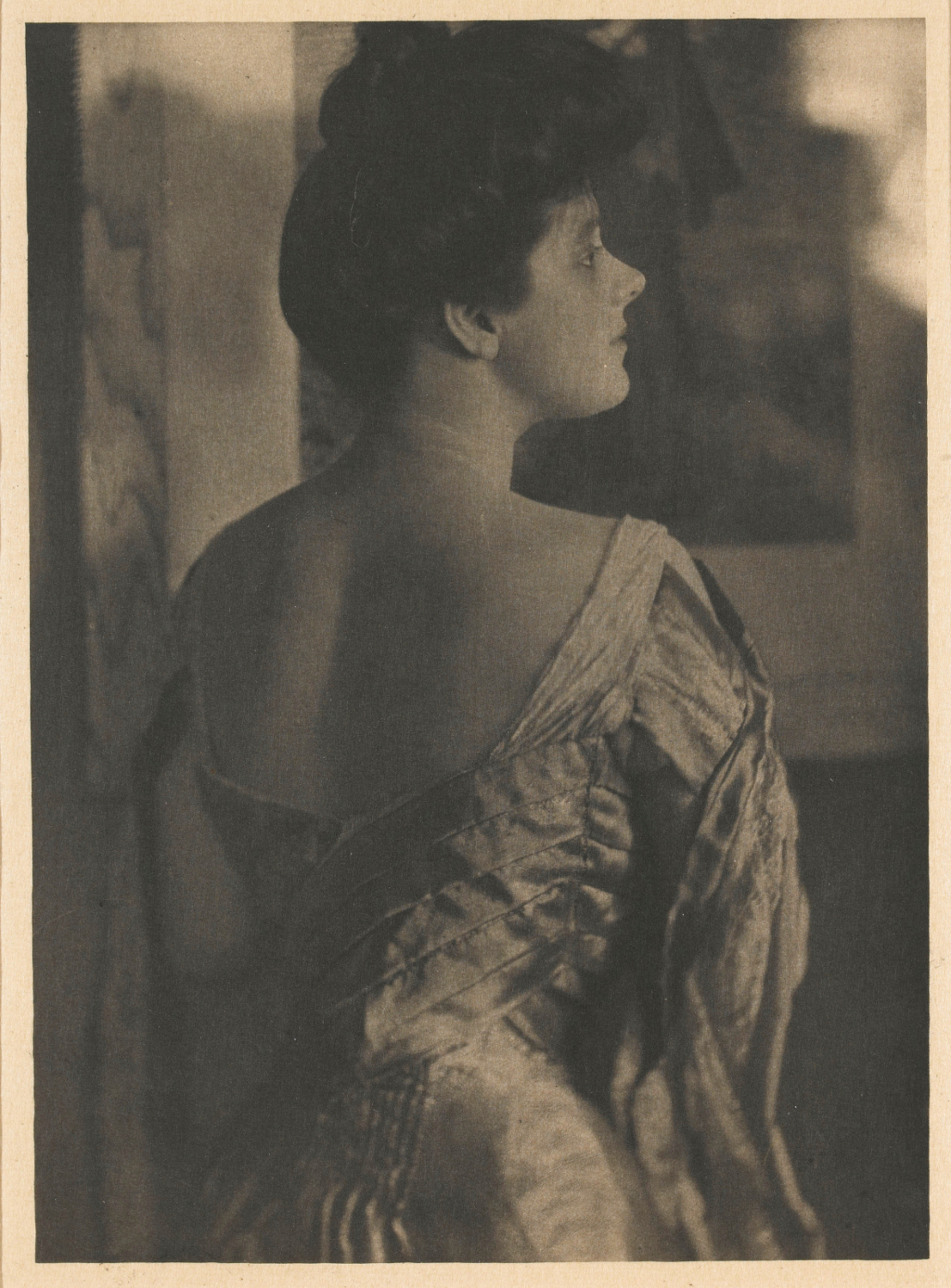

Gertrude Käsebier

Galifot Thomas, « Autour de Frances Benjamin Johnston, Gertrude Käsebier et Catharine Weed Barnes Ward: stratégies séparatistes dans l’exposition des femmes photographes américaines au tournant des XIXe et XXe siècles », Artl@s Bulletin 8, no. 1, 2019

→Petersen Stephen et Tomlinson Janis A. (dir.), Gertrude Käsebier: The Complexity of Light and Shade, Newark, University of Delaware, 2013

→Michaels Barbara, Gertrude Käsebier: The Photographer and Her Photographs, New York, Harry N. Abrams, 1992

A Pictorial Heritage : The Photographs of Gertrude Käsebier, Delaware Art Museum, 2 mars – 22 avril 1979 ; Brooklyn Museum, 12 mai – 8 juillet 1979

→Gertrude Käsebier: The Complexity of Light and Shade, Newark, University Museums, Old College Gallery, 6 février – 28 juin 2013

Photographe états-unienne.

Gertrude Stanton n’était pas prédisposée à devenir l’artiste urbaine et internationale qu’elle a été au tournant des XIXe et XXe siècles. Née dans les plaines du Midwest, elle confiera avoir souffert enfant d’un environnement hermétique aux choses esthétiques. Enrichie grâce à la scierie fondée par son père dans le Colorado, la famille Stanton fuit la guerre civile en s’établissant à Brooklyn, New York. Après avoir reçu une solide éducation au Moravian Seminary for Young Ladies de Bethlehem, en Pennsylvanie, la jeune femme retourne vivre chez ses parents. Parmi les clients de sa mère, qui tient une pension, elle rencontre Eduard Käsebier, un émigré allemand de bonne famille avec lequel elle se marie en 1874. Les revenus assurés par celui-ci, importateur de gomme-laque, sont suffisamment confortables pour que Gertrude envisage sa vocation première, celle de peintre portraitiste.

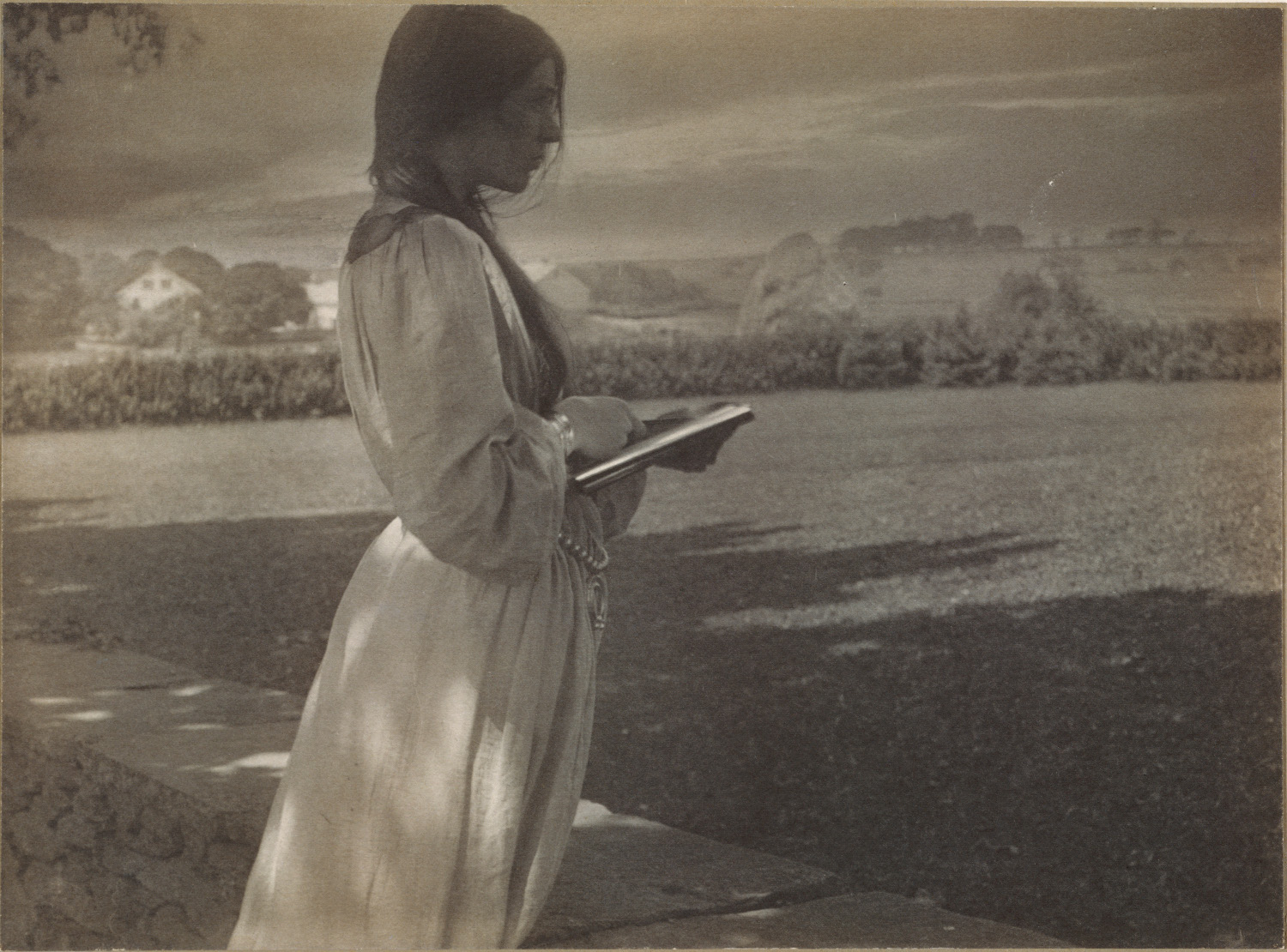

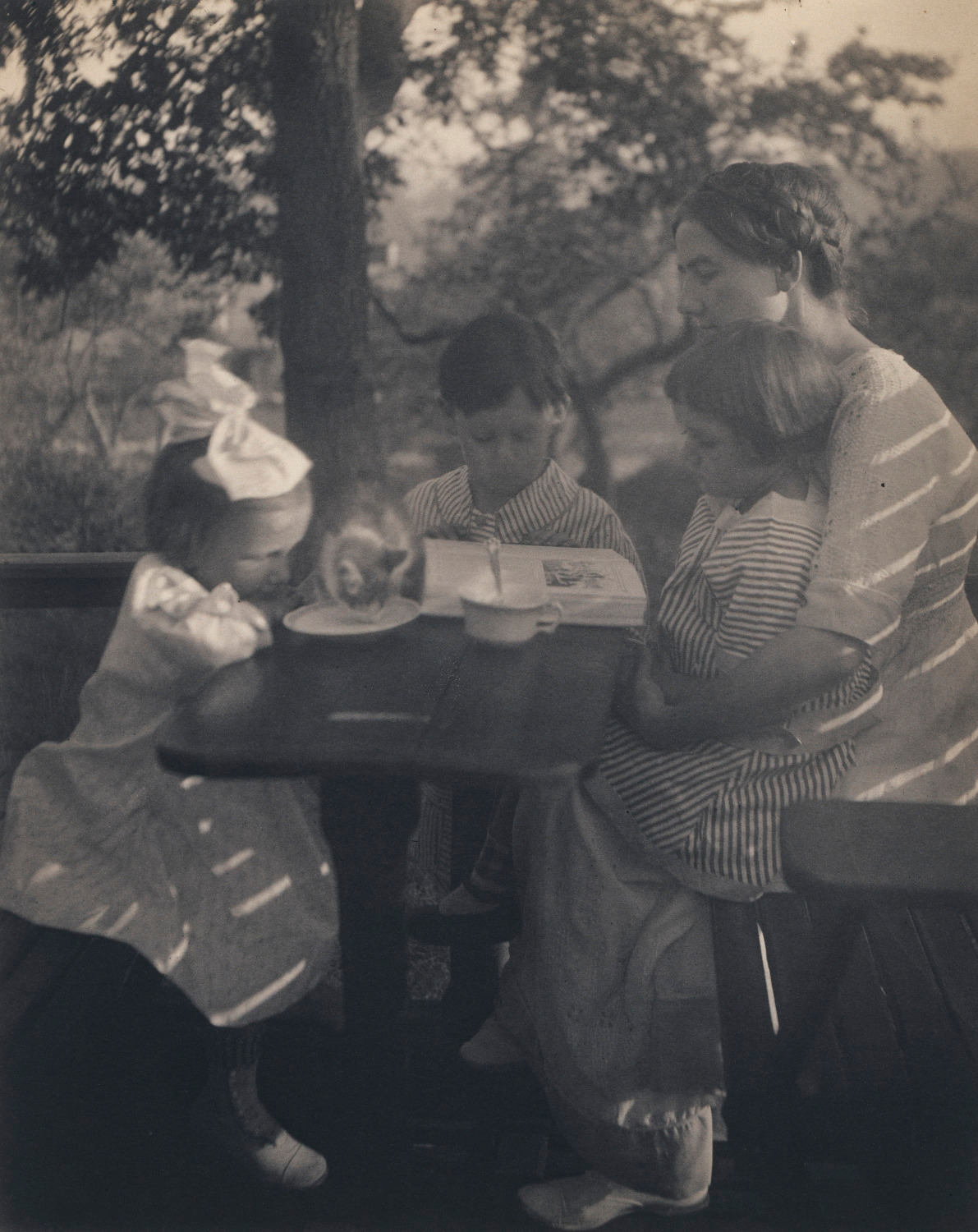

En 1889, alors qu’elle a trente-sept ans et que ses trois enfants approchent de l’adolescence, elle entre au Pratt Institute de Brooklyn. Pendant sept années, elle y apprend la peinture, pratiquant en parallèle la photographie. Vers 1885, ce dernier médium était entré dans sa vie comme dans de très nombreux foyers, mais l’amateure passionnée par l’instantané de famille avait entre-temps nourri une ambition certaine. En 1896, G. Käsebier est déjà en mesure de présenter une première exposition monographique au Boston Camera Club, comprenant cent cinquante de ses œuvres.

Face à la santé déclinante de son mari et à la nécessité de garantir l’avenir financier de sa famille, elle décide de faire de la photographie un métier. Au tournant des années 1897 et 1898, elle fonde à New York un premier atelier commercial de portrait. Son succès immédiat lui permet dès 1899 de transférer celui-ci sur la 5e Avenue.

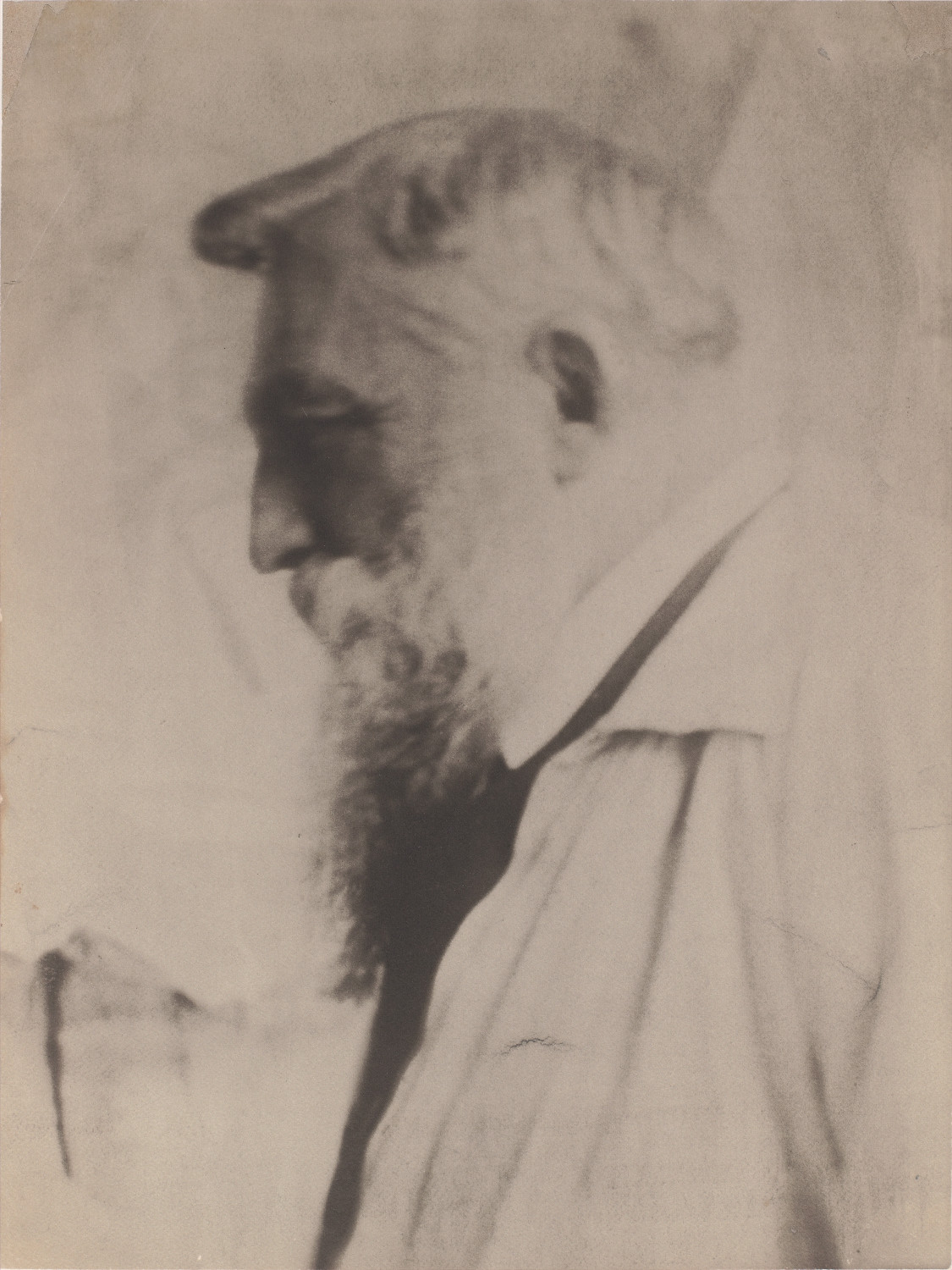

La photographe n’a pas pour autant renoncé à se faire un nom en tant qu’artiste de l’objectif. Cette reconnaissance est acquise dès sa participation aux Salons de Philadelphie de 1898 et 1899. En 1900, elle est la première femme admise en tant que membre du Linked Ring Brotherhood de Londres (avec la Britannique Carine Cadby). Surtout, elle est entrée l’année précédente dans l’orbite de l’influent Alfred Stieglitz (1864-1946). Sur les cimaises du Camera Club de New York comme dans les colonnes de sa revue Camera Notes, le critique et photographe réserve une place de choix à celle en qui il voit « le premier photographe portraitiste d’art » du pays.

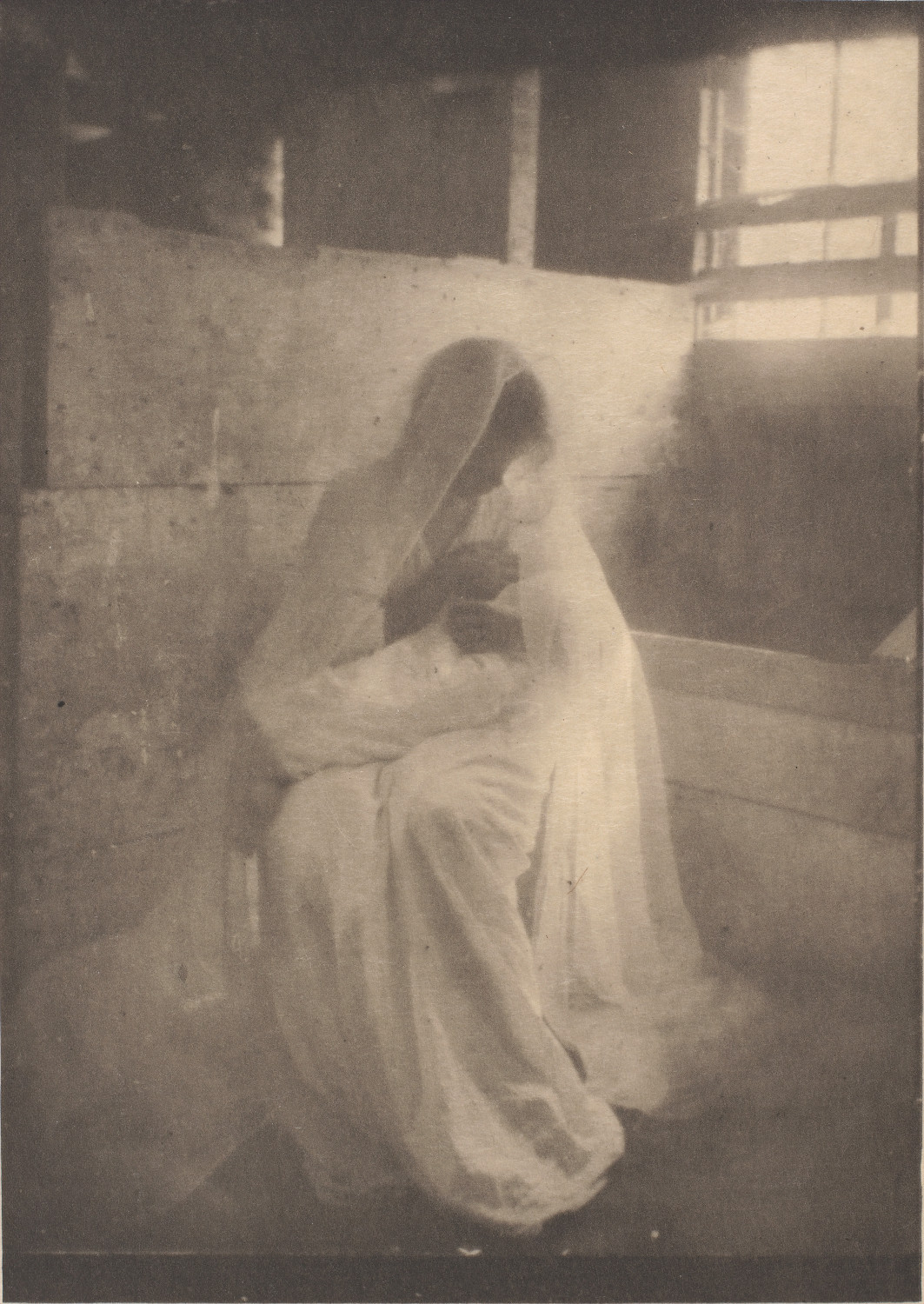

Confirmant cette ascension fulgurante, la séquence suivante est la mieux connue dans la vie et l’œuvre de l’artiste. C’est celle où ses portraits et scènes sur les thèmes de la maternité et de l’enfance, traités dans les procédés sophistiqués du tirage à la gomme bichromatée et au platine, alimentent l’esthétique revendiquée par la Photo-Secession. En 1902, G. Käsebier cofonde ce groupe fédéré autour d’A. Stieglitz, qui en fera la branche américaine la plus élitiste au sein du pictorialisme international, premier mouvement artistique de l’histoire du médium.

L’aspect le plus récemment mis en valeur dans ce parcours concerne la manière dont G. Käsebier a mis sa réputation au service de la cause collective des femmes photographes. Cet engagement se traduit autour de 1909 par une forte implication au sein d’une association inédite de praticiennes professionnelles, la Women’s Federation of the Photographers’ Association of America, dont elle initie et légitime la politique d’expositions. C’est son attachement au statut de professionnelle qui vaut à Käsebier sa disgrâce auprès de l’esthète Stieglitz. En 1912, elle est le premier membre démissionnaire de la Photo-Secession, bientôt suivie par Clarence H. White (1871-1925), avec lequel elle fonde quatre ans plus tard le groupe des Pictorial Photographers of America. Ayant été mise à l’honneur dès 1929 par quelques expositions monographiques dans des musées états-uniens, celle dont les œuvres avaient été très remarquées dans les Salons de photographie parisiens du début du XXe siècle a été redécouverte par le grand public français à l’occasion de l’exposition Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1919 au musée de l’Orangerie (à Paris) en 2015.

Publication réalisée en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions