Gisèle Freund

Gisèle Freund : Photographer, New York, Abrams, 1985

→Breun-Ruiter Marita, Gisèle Freund, Berlin-Frankfurt-Paris, Fotografien 1929-1962, Berlin, Jovis, 1996

→Freund Gisèle, Le monde et ma caméra, Paris, Denoël, 2006

Gisèle Freund, Itinéraires, Centre Pompidou, Paris, 12 décembre 1991 – 27 janvier 1992

→Gisèle Freund, l’œil frontière, Paris 1933-1940, Musée Yves Saint Laurent, paris, 14 octobre 2011 – 29 janvier 2012

→Gisèle Freund y su cámara, Museo de arte moderno, Mexico, 22 avril – 2 août 2015

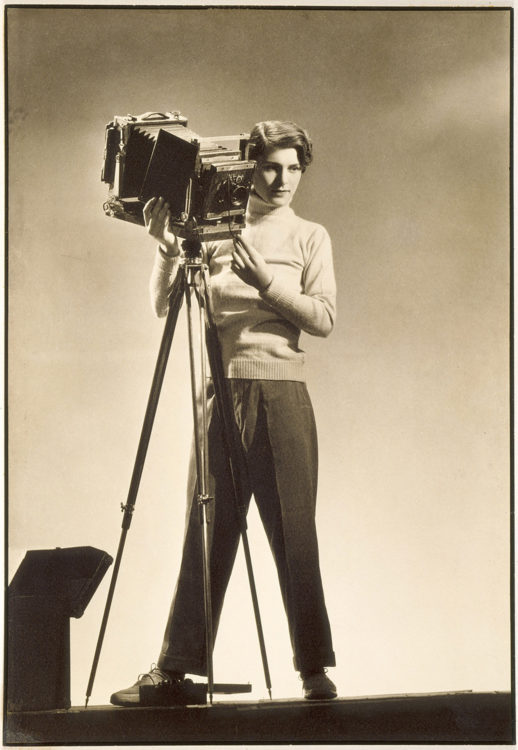

Photographe allemande naturalisée française.

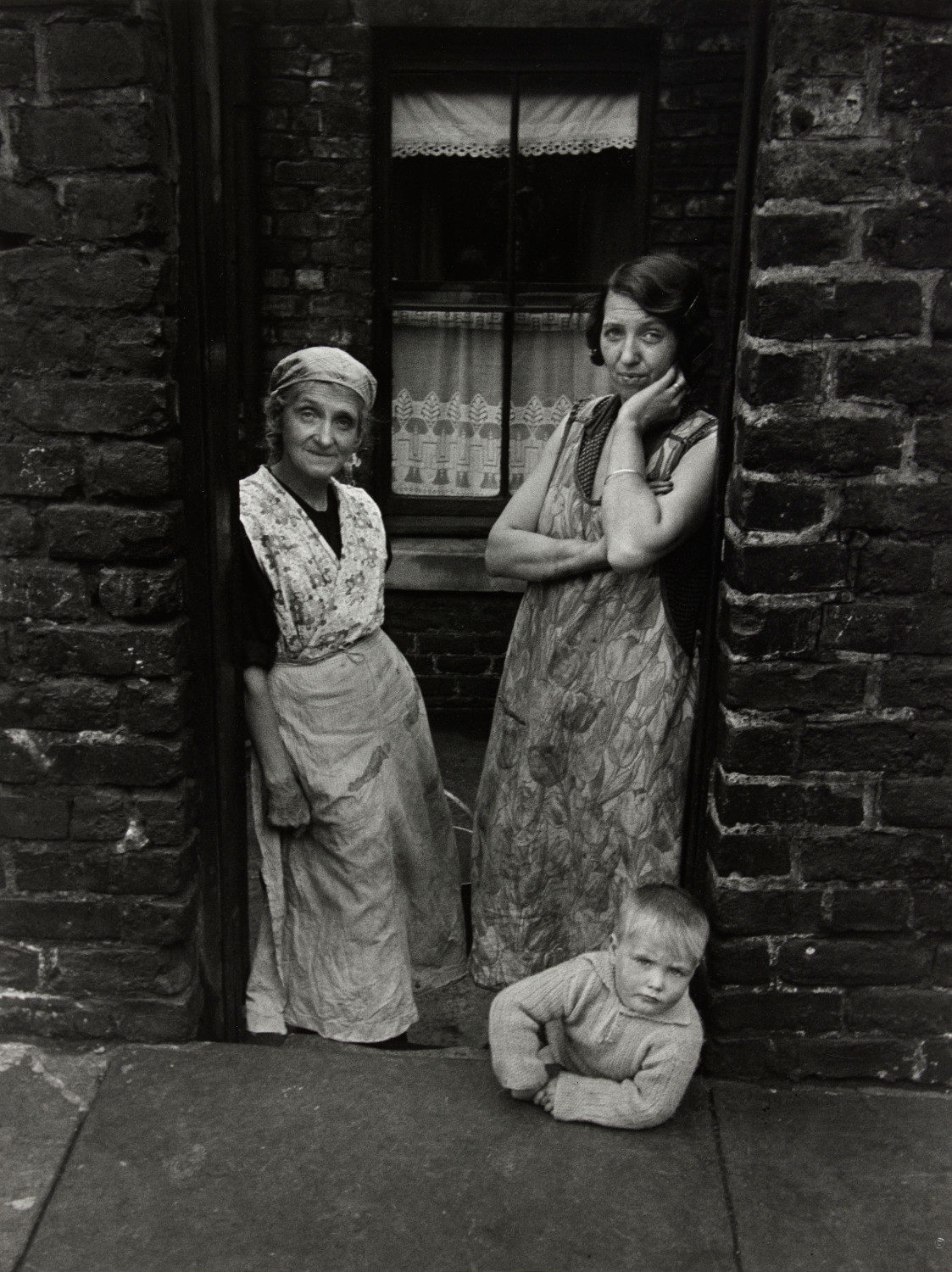

Née dans une famille de la bourgeoisie juive allemande, Gisèle Freund reçoit ses premiers appareils photographiques de son père, collectionneur d’art. Contre les souhaits de sa famille, elle s’inscrit dans une école pour enfants d’ouvriers et, par la suite, étudie la sociologie et l’histoire de l’art à Fribourg, puis à Francfort, dans l’intention de devenir journaliste. Elle décide finalement de se consacrer à une thèse sur la commercialisation du portrait photographique en France au XIXe siècle. Membre des Jeunesses socialistes de Francfort, craignant les persécutions, elle se réfugie à Paris en 1933. À la Bibliothèque nationale de France, où elle poursuit sa thèse, elle commence son travail de portraitiste. En 1935, elle se lie d’amitié avec Adrienne Monnier et fait la connaissance des écrivains français ou expatriés qui fréquentent sa librairie de la rue de l’Odéon. Elle réalise, entre autres, une série de photographies de James Joyce prises dans son quotidien ; l’un de ces portraits fait la couverture du Time américain lors de la publication de Finnegans Wake (1939). Malgré sa naturalisation par le mariage, elle doit fuir la France occupée. Elle s’installe à Buenos Aires puis voyage dans toute l’Amérique latine pour réaliser des reportages. À la fin de la guerre, elle revient à Paris et, en 1947, signe un contrat avec le bureau parisien de Magnum. Elle retourne en Amérique latine pour un travail sur la Patagonie et une série consacrée à Eva Peron, puis s’installe durant deux ans à Mexico ; elle y rencontre l’artiste Frida Kahlo et réalise des photographies de son monde insolite.

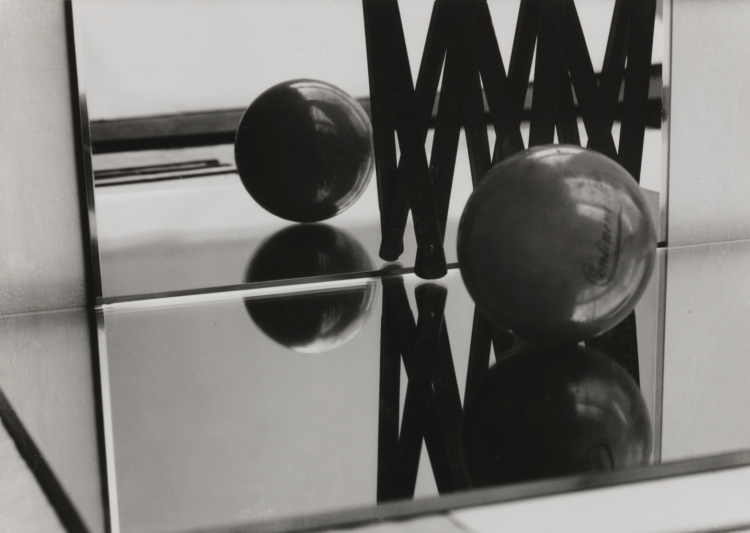

En 1952, la photographe s’établit définitivement à Paris. Elle renoue avec l’écriture et publie un ouvrage devenu un classique, Photographie et société (1974), où elle aborde des questions de représentation, le statut du métier et ses transformations sous l’emprise des changements technologiques. Pratiquement autodidacte, G. Freund s’intéresse peu à la technique ou à l’expérimentation mais compte sur sa curiosité et son esprit alerte. Contrairement à l’esthétique du portrait photographique des magazines de l’époque (le style dit « Harcourt »), elle ne pratique aucune retouche. La dominante ambrée du film, comme une patine du temps, rend ses figures plus fragiles, plus proches de nous. Adepte d’une fidélité à la psychologie du modèle, prônée par Nadar, elle s’imprègne de l’œuvre des artistes qu’elle va photographier. Pour elle, « l’instant décisif » est un oubli de soi qui révèle quelque trait inconnu du sujet lui-même. Si des images comme celles d’André Malraux ou de Virginia Woolf sont devenues emblématiques par la force d’un détail qui suggère l’esprit de l’artiste, d’autres photographies, prises dans leurs espaces de travail, restituent, grâce au choix du cadrage, une ambiance intérieure : Pierre Bonnard sur un banc devant sa maison, Henri Matisse absorbé par son dessin. Bien qu’elle n’ait pas épargné ses efforts pour la reconnaissance de la photographie comme art à part entière, elle se considère plutôt comme témoin de son époque. Comme ses reportages, ses portraits font preuve du même esprit de justesse, de la même simplicité et complicité avec les sujets – elle voyait, d’ailleurs, le portrait comme une forme de reportage. En 1957, l’artiste retourne à Berlin pour photographier les destructions de la guerre et la reconstruction de la ville, puis, en 1962, après la construction du mur, pour témoigner de la vie quotidienne des Berlinois à l’Est et à l’Ouest. Vingt ans après la chute du mur, Berlin lui rendra hommage en exposant ses photographies d’un monde en changement de repères, où la vie l’emporte sur la destruction. Son œuvre, reconnue à partir des années 1960 par de nombreuses expositions dans le monde entier et de nombreuses distinctions, reste dans la mémoire culturelle comme celle d’une intellectuelle cosmopolite qui sut anticiper les développements de la photographie et son influence sur notre culture visuelle. Peu avant sa mort, elle légua un nombre important de ses photographies à l’État français ; ses archives ont été acquises par le département des manuscrits des Washington State University Libraries.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Interview de Gisèle Freund en 1985

Interview de Gisèle Freund en 1985