Katalin Ladik

Kürti, Emese, Screaming Hole: Poetry, Sound and Action as Intermedia Practice in the Work of Katalin Ladik, trad. Katalin Orbán, Budapest, acb ResearchLab, 2017

→Suvakovic, Misko (dir.), The Power of Woman: Katalin Ladik Retrospective 1962 -2010, exh. cat., Musée d’art contemporain de Vojvodina, Novi Sad (26 novembre – 15 décembre 2010), Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2010

→Folkerts, Hendrik, « Keeping Score: Notation, Embodiment, and Liveness », South as a State of Mind, Issue # 7 [documenta 14 #2], 2017

Katalin Ladik. Ooooooooo-pus, Haus der Kunst, Munich, 3 mars – 10 septembre 2023

→O-PUS, Galería Elba Benitez, Madrid, 19 juin – 25 juillet 2019

→The Power of a Woman: Katalin Ladik Retrospective 1962–2010, Musée d’art contemporain de Vojvodina, Novi Sad, 26 novembre – 15 décembre 2010

Poétesse, actrice et performeuse hongroise.

Katalin Ladik vient de la région pluriethnique et plurilingue de Voïvodine, dans l’ancienne Yougoslavie (actuelle Serbie). Pendant les guerres de Yougoslavie (1991-2001), elle émigre en Hongrie. Depuis 1992, elle partage ainsi son temps entre Novi Sad (Serbie), Budapest (Hongrie) et l’île de Hvar (Croatie). Dans son travail, où elle utilise son corps et sa voix à la fois comme instruments et comme médiums, K. Ladik offre souvent une réflexion sur sa position minoritaire en tant que Hongroise en Yougoslavie et en tant que femme dans une société patriarcale.

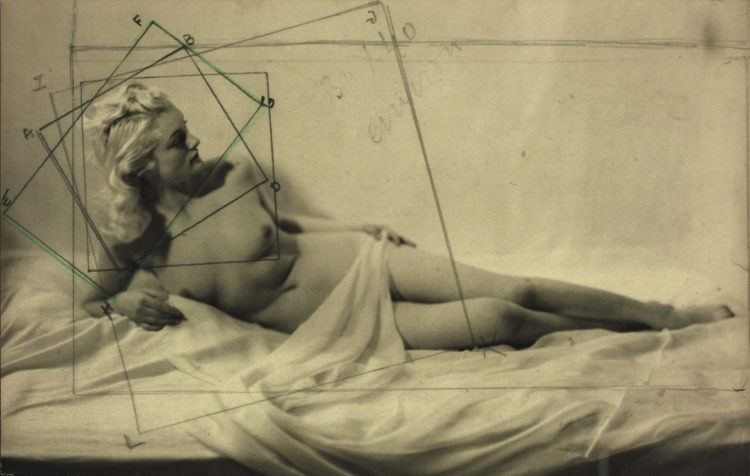

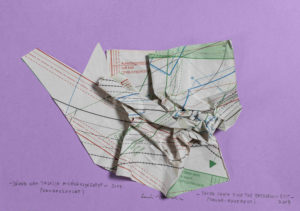

K. Ladik étudie l’économie, puis elle travaille comme assistante dans une banque lorsqu’elle fait ses débuts sur la scène artistique avec la publication de poèmes érotiques surréalistes dans le magazine d’avant-garde Új Symposion [Nouveau symposium], en 1962. Se considérant avant tout comme poétesse, elle repousse constamment les limites de cet art en cherchant de nouvelles formes d’expression corporelles et vocales. En travaillant comme actrice à Radio Novi Sad (1963-1977), elle développe une fascination pour le matériel d’enregistrement des studios, en particulier pour les circuits imprimés. Elle les transforme en objets et les utilise comme des partitions musicales, par exemple dans Genesis (1975/2016). De la même manière, sa performance multimédia Alice Kódországban [Alice au pays des codes, 2012-2017] est inspirée par les codes-barres, les QR codes ainsi que les informations secrètes et mystiques renfermées dans leurs formes abstraites.

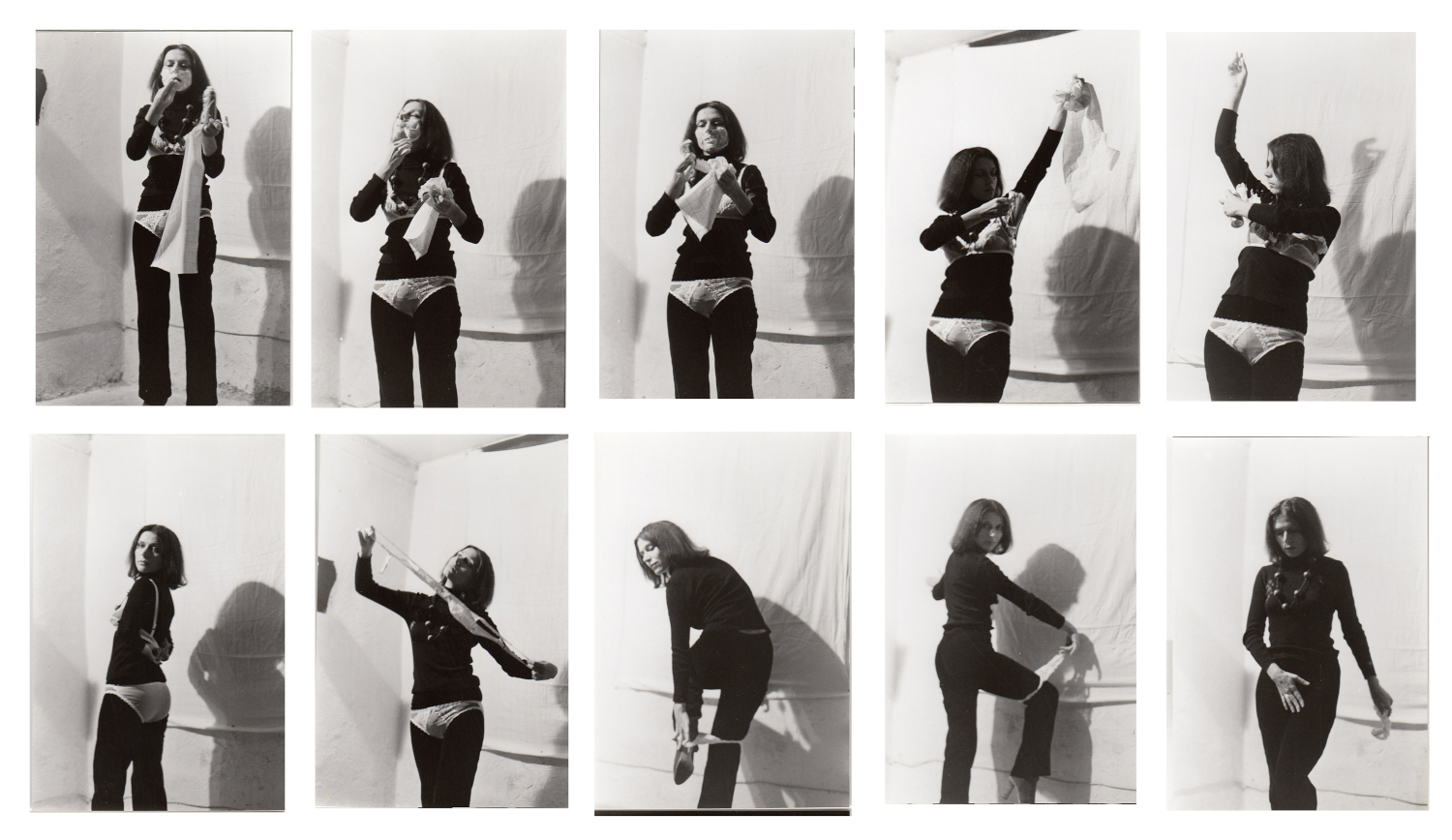

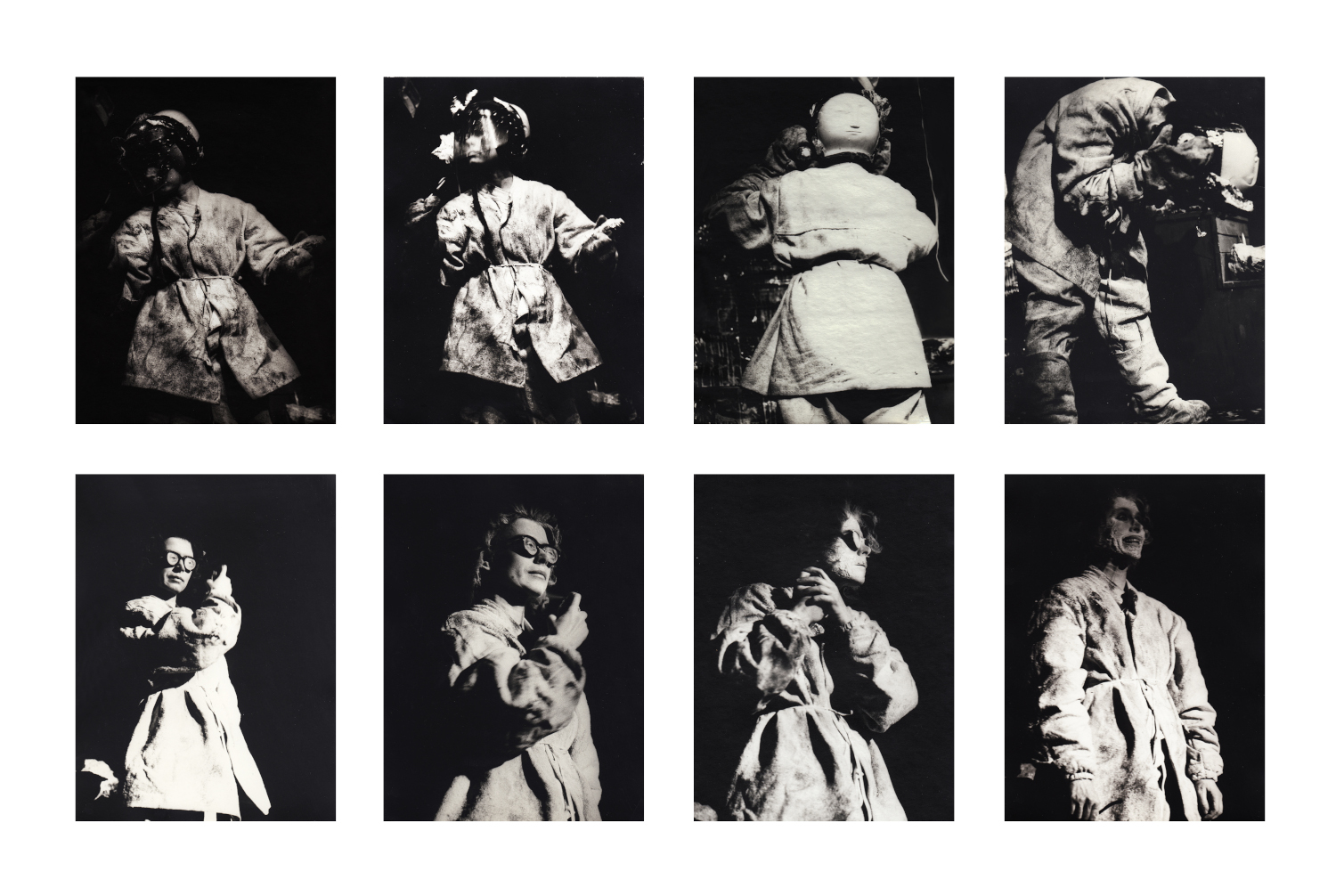

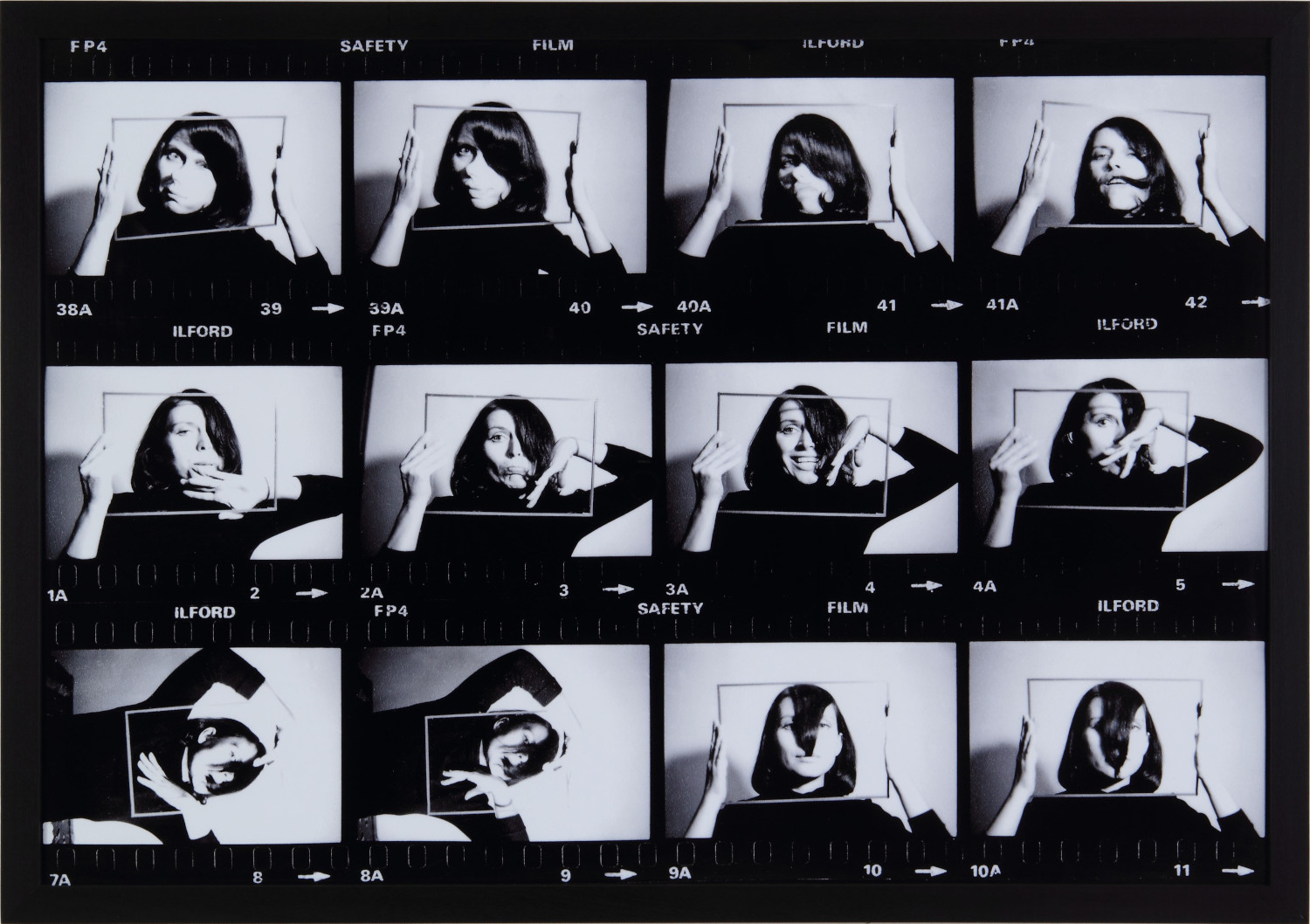

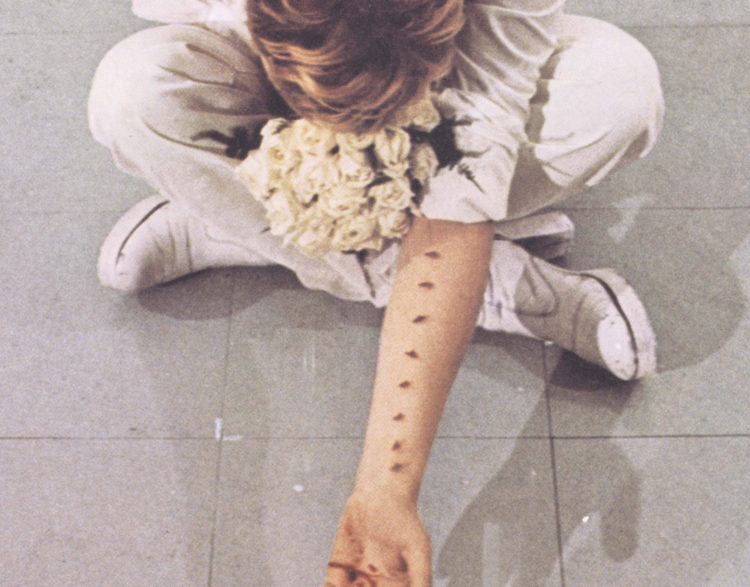

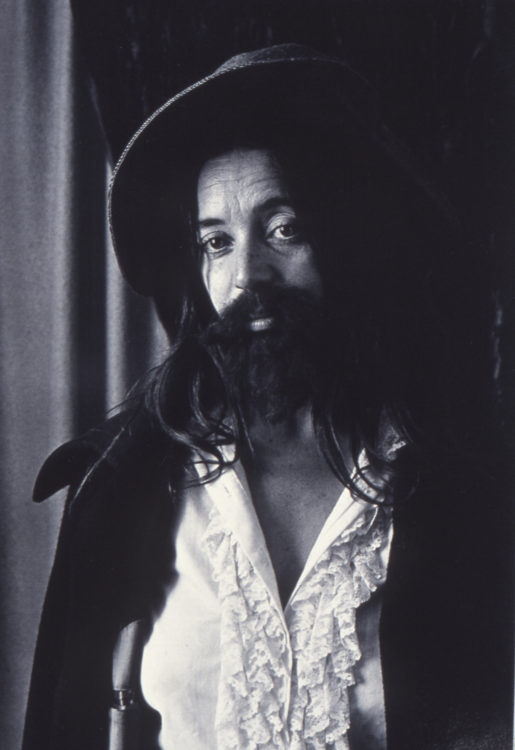

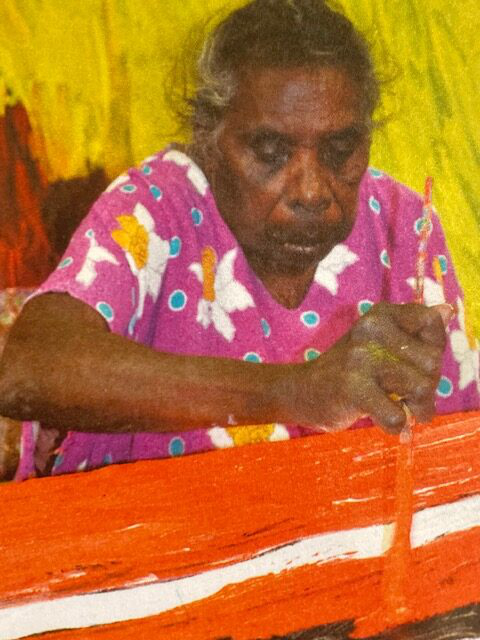

Avant de rejoindre, en 1976, la compagnie du théâtre de Novi Sad, récemment créée (elle y restera jusqu’en 1992), elle se produit de manière indépendante et crée ses propres pièces. Brouillant les frontières entre théâtre et performance, ses poèmes sonores impliquent son corps, ses gestes, ses expressions et sa voix comme éléments de métalangage. Elle expérimente les différentes vocalisations humaines, dont le hurlement, le grognement, le gazouillis, l’intonation et le chuchotement. Le mouvement et la transformation sont des notions fondamentales de son art : elle aborde les transitions de l’humain à l’animal dans sa performance Tranzit Zoon [Zone de transit, 2015] ; de la vie à la mort dans Nagytakarítás [Ménage de printemps, 2010-2018] ; et du genré à l’androgyne dans Mandora (1983-1985). Un autre motif récurrent de son œuvre est le rituel de la naissance, comme dans Sámánének [Poème chamanique, 1970], où elle apparaît à demi-nue, pratiquant un rituel de fertilité à l’aide d’une cornemuse traditionnelle hongroise. Si la nudité, lorsqu’elle est provocante, est pour elle un moyen de subversion, elle travaille aussi sur les registres de l’humour et du grotesque avec la pseudo-nudité dans Blackshave Poem (1978-1979), une sorte de performance anti-striptease dans laquelle des vêtements noirs masquent son corps.

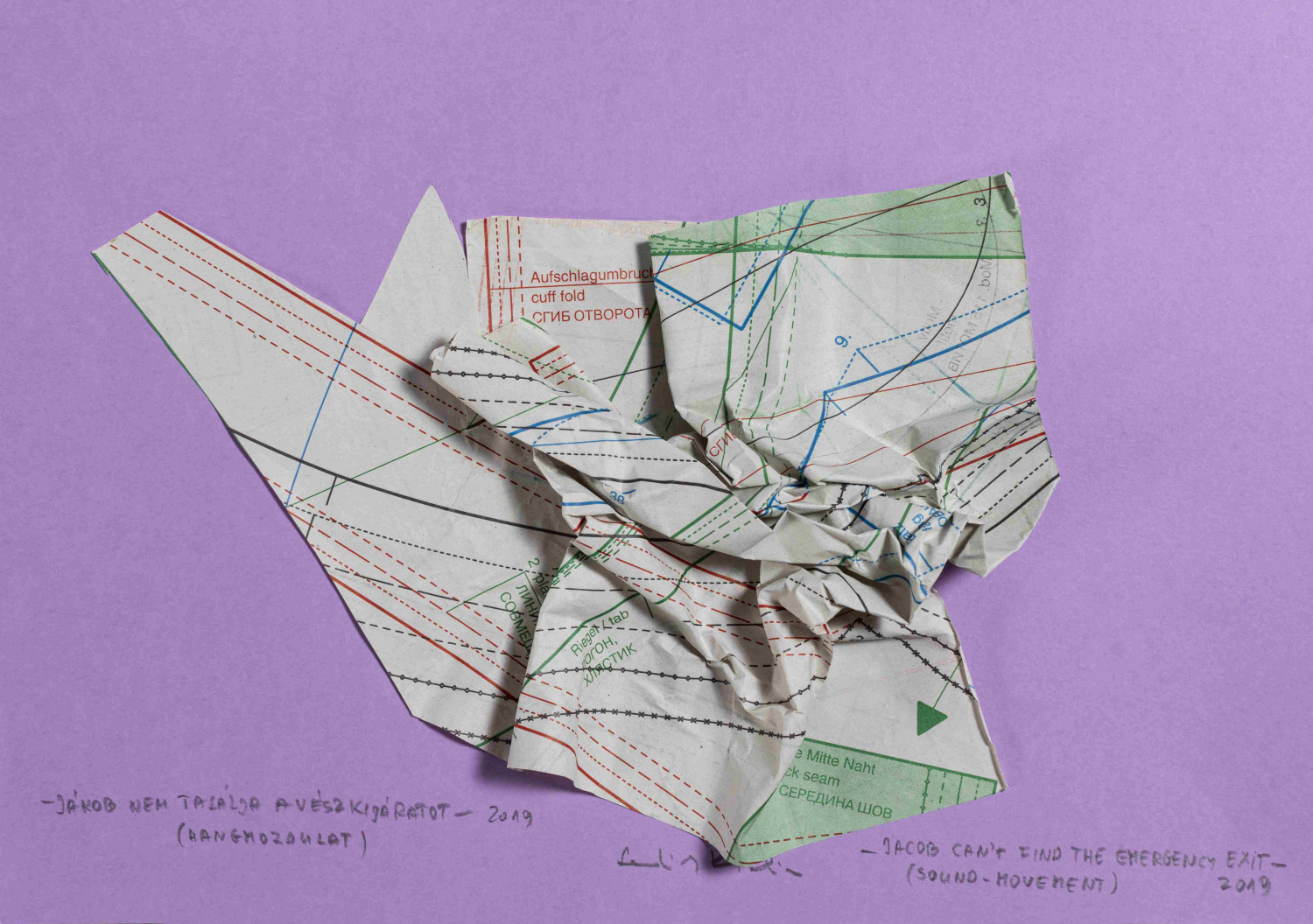

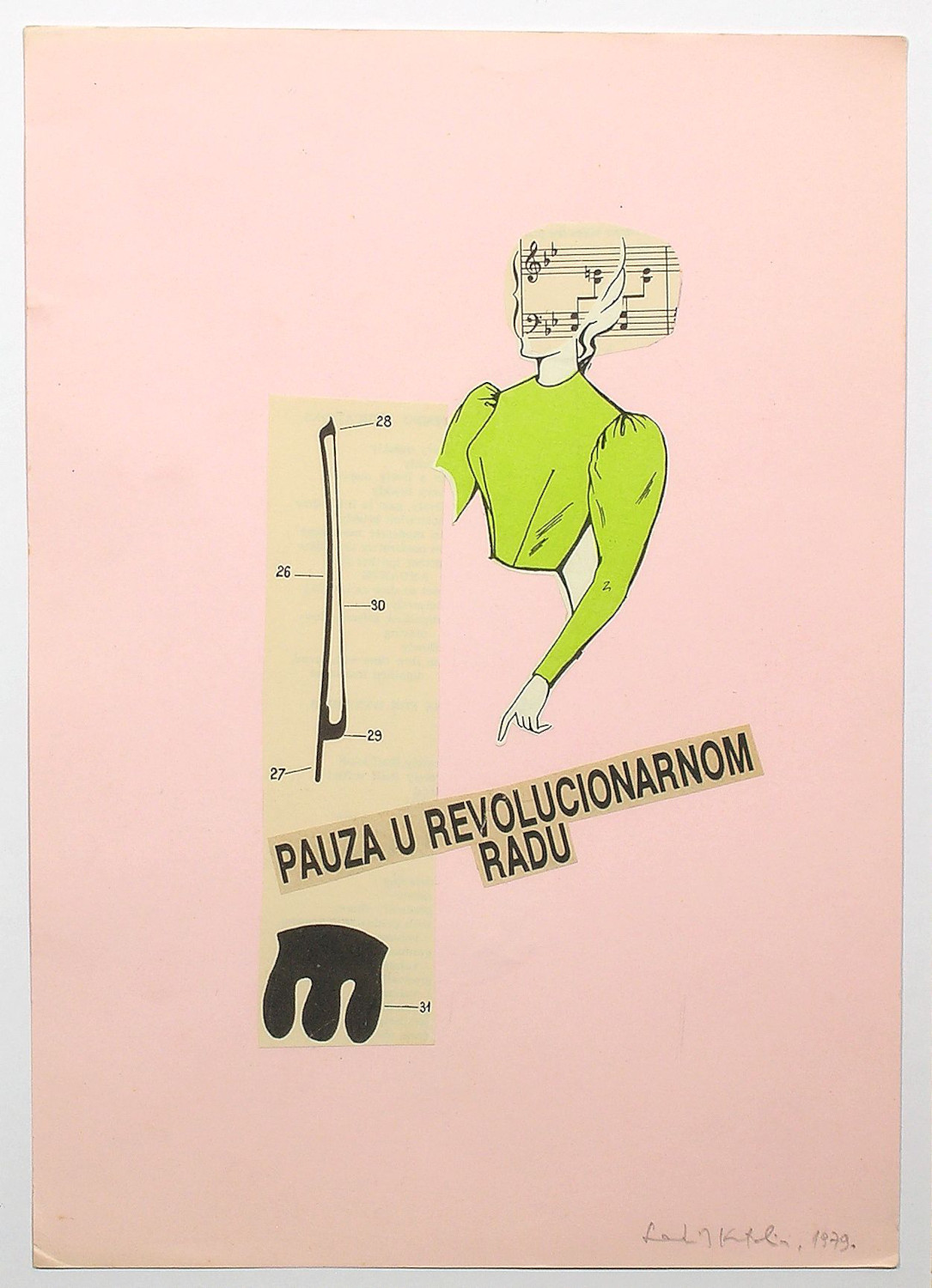

Les machines à coudre, ciseaux et patrons de couture sont toujours à la fois des métaphores du féminin et des outils féministes chez K. Ladik. Les collages de patrons de couture et les textiles cousus qu’elle crée à partir du milieu des années 1970 évoquent les relations entre visualité, son et corps féminin. À la documenta 14, à Athènes, elle présente une œuvre textile longue de 60 mètres, Gyere velem a Mitológiába [Suivez-moi vers la mythologie, 2017], avec laquelle elle réalise une performance. Ses œuvres incluent des collages en trois dimensions dans deux séries, Jakob (2019) et Dervish (2019), des « mouvements sonores » dans lesquels le corps répond au son et au mouvement chorégraphié.

K. Ladik a reçu de nombreux prix, notamment le LennonOno Grant for Peace (2016). Ses œuvres sont conservées à la Tate Modern de Londres, au Museum of Modern Art de New York, au MACBA de Barcelone et au Ludwig Museum de Budapest, entre autres.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023

Katalin Ladik, documenta 14 - Besttimes.gr Photography-Cinematography

Katalin Ladik, documenta 14 - Besttimes.gr Photography-Cinematography