Leonora Carrington

Garcia Ponce, Juan, Leonora Carrington, Mexico, Era, 1974

→Aberth, Susan L., Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art, Burlington, Lund Humphries, 2004

→Eburne, Jonathan Paul, Leonora Carrington and the International Avant-Garde, Manchester, Manchester University Press, 2017

Leonora Carrington: Paintings, Drawings and Sculptures, 1940–1990, Serpentine Gallery, Londres, 11 décembre 1991 – 26 janvier 1992

→Leonora Carrington: What She Might Be, The Dallas Museum of Art, Dallas, 23 décembre – 30 mars 2008

→Leonora Carrington, Irish Museum of Modern Art, Dublin, 18 septembre 2013 – 26 janvier 2014

Écrivaine et peintre anglaise.

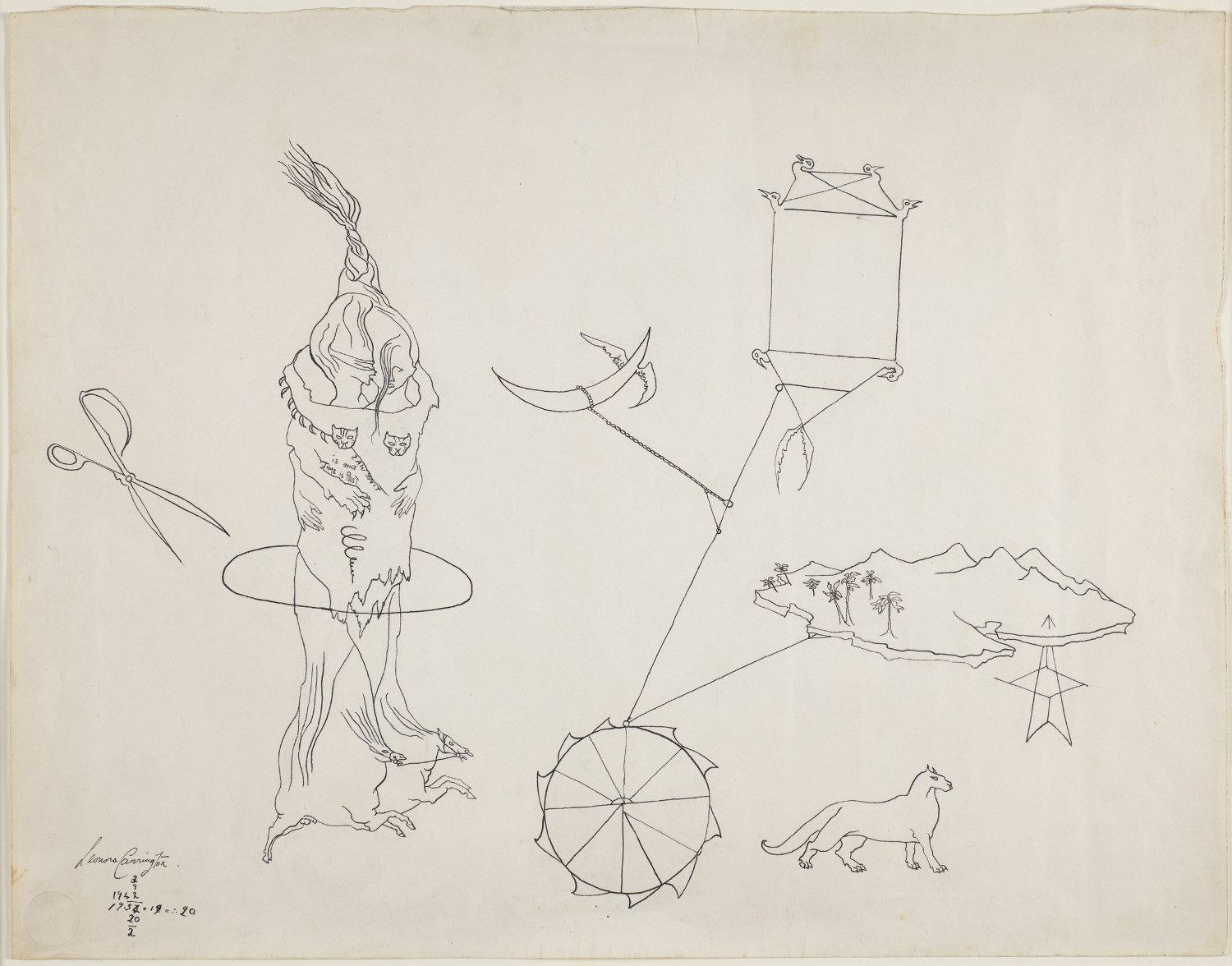

Née dans une famille anglaise aisée, ayant séjourné à l’âge adolescent à Florence et appris la peinture à Londres dans l’atelier d’Amédée Ozenfant, Leonora Carrington est fascinée par la peinture de Max Ernst avant de rencontrer le peintre, non moins fascinant que sa peinture. Tous deux vivent alors en France trois années passionnées et créatrices, jusqu’à une séparation due à la guerre, d’où s’ensuit pour elle une dépression nerveuse grave, qu’elle conte en français, quelques années plus tard, dans En bas (1973). Elle parvient à quitter l’Europe et, après un peu plus d’un an à New York, arrive au Mexique, où elle se fixe. Elle noue à Mexico des relations fortes avec la peintre Remedios Varo et la photographe Kati Horna, et avec l’intelligentsia mexicaine, notamment Octavio Paz et Carlos Fuentes. C’est à travers les échanges avec les populations autochtones qu’elle prend racine, s’intéressant, comme Benjamin Péret, aux contes et à leur symbolique. C’est également au Mexique qu’elle rencontre à 28 ans le compagnon de toute sa vie, Emeric « Chiki » Weisz, qu’elle met au monde ses enfants et qu’elle peint et expose sans relâche, avec une ténacité rare, un travail d’une ampleur considérable. De ses contes, puis de ses récits fantastiques, plus longs, écrits d’abord en français puis en anglais et parfois en espagnol, il faut dire combien leur invention sourd de l’entre-deux des langues. De La Maison de la peur (1938), ouvrage illustré par Max Ernst, jusqu’à ses derniers récits, qui datent des années 1950 et 1960, la publication se fait d’abord en français ou en traduction française par Henri Parisot, puis ils sont remaniés et édités dans leur version anglaise. Ces pages manipulées, retravaillées par les autres (les traducteurs) comme par elle, disposent d’un statut singulier.

L’œuvre peinte (ou sculptée), représentée par deux œuvres dès 1938 à l’Exposition internationale du surréalisme de Paris, tient de bout en bout de la figuration onirique. La qualité picturale est recherchée, l’imagerie est complexe et la place des mots est forte dans la symbolique qui régit de nombreuses toiles. Sa recherche, tant dans ses contes que dans son œuvre plastique, est fondée sur l’inquiétude née des menaces pesant sur la liberté individuelle. Comment conjurer ce qui est trouble dans le moi-corps, puisque la relation entre ses parties et sa totalité est problématique, et que n’est pas clairement assumé le processus d’incorporation ? La nourriture – ses modes d’ingestion, ses modes de cuisson – devient centrale chez L. Carrington. Dans la toile Hunting Breakfast (1956), le cabbage (« chou ») devient aussi caballo (« cheval »), image identitaire ; dans Orplied (1955), l’artiste nous offre une joyeuse cohorte conduite par un cheval blanc ailé, image d’un moi magnifié. Au temps des mythes correspondent de grandes toiles cosmologiques : dans Le Retour de la Grande Ourse (1966), ou Round Dance (1968), le mouvement symbolise le retour d’une classe féminine guerrière, comme dans les mythes celtes, ou la perfection du mouvement. Le mural El mundo mágico de los Mayas (1963-1964) saisit, quant à lui, une mythologie dans sa puissance d’organisation du temps et de l’espace. L. Carrington croit à la transcendance des rêves. Sa visée est d’intérioriser, voire d’ingérer, la sagesse dont ils seraient les signes.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Leonora Carrington – Britain's Lost Surrealist

Leonora Carrington – Britain's Lost Surrealist  Leonora Carrington's Portrait of Max Ernst

Leonora Carrington's Portrait of Max Ernst