Nan Goldin

Le terrain de jeu du diable, Londres, Phaidon, 2003

→Costa Guido, Nan Goldin, Londres, Phaidon, 2005

→Heiferman Marvin, Holborn Mark & Fletcher Suzanne W. (dir.), The ballad of sexual dependency, New York, Aperture, 1989

Nan Goldin, le feu follet, musée national d’Art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris, 11 octobre – 10 décembre 2001

→Nan Goldin: The Ballad of Sexual Dependency, MoMA, New York, 11 juin 2016 – 16 avril 2017

→Nan Goldin, Berlin Work, Berlinische Galerie, Berlin, 20 novembre 2010 – 28 mars 2011

Photographe états-unienne.

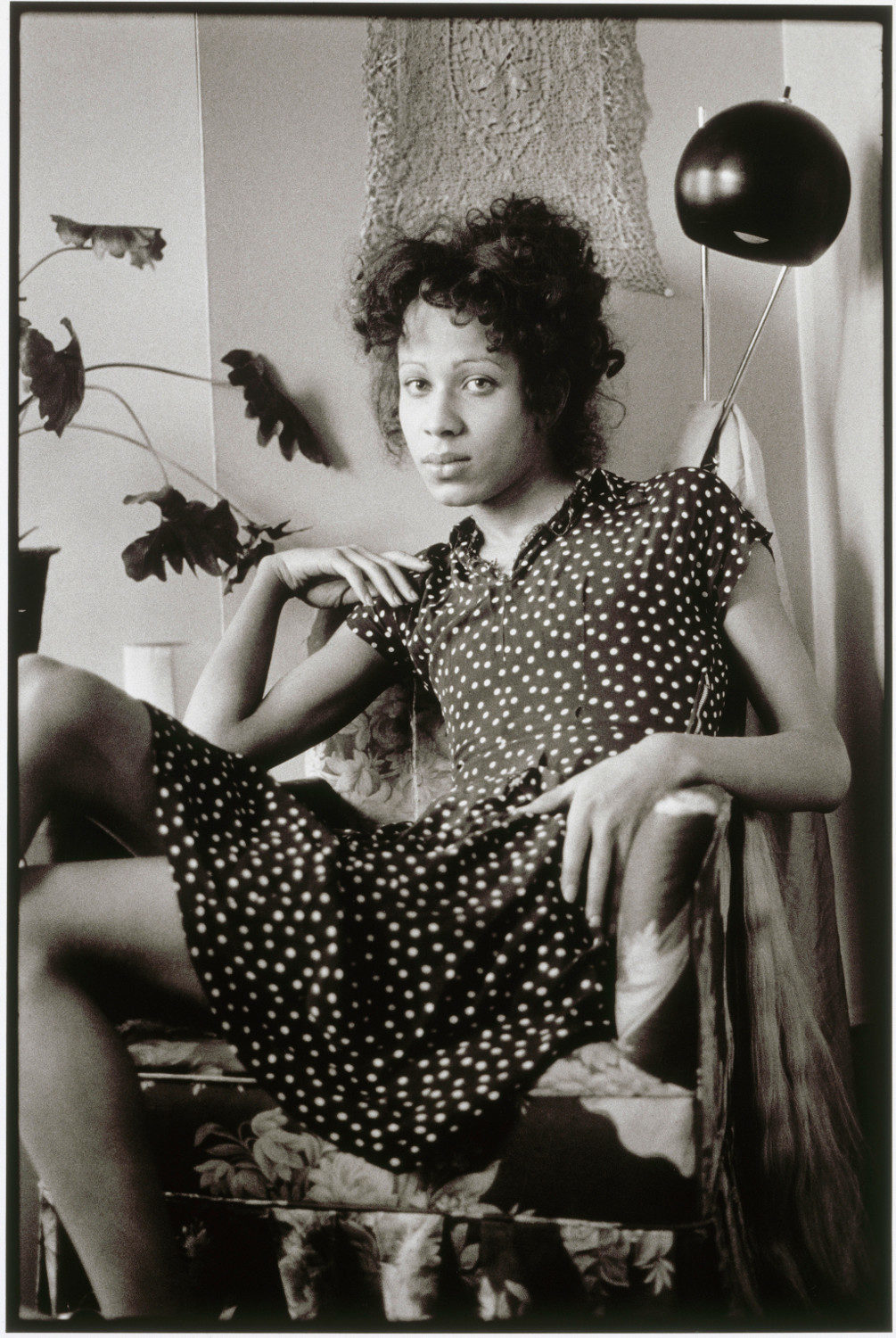

Icône des années 1980, Nan Goldin a révolutionné la photographie, en faisant de sa vie son œuvre. Durant près de quarante ans, elle n’a eu de cesse de photographier ses proches dans leur intimité. Fous rires, soirées, sexe, drogue, étreintes, enfants, maladie, enterrement. L’artiste a cherché retenir chaque moment partagé avec ses amis, luttant de toute ses forces contre le temps et l’oubli. Elle a également réalisé de nombreux autoportraits, dont le très célèbre Nan One Month After Being Battered (Nan un mois après avoir été battue, 1984). À a fin des années 1980, le fléau du sida déferle, emportant ses meilleurs amis, qu’elle aura ainsi photographiées jusqu’à la mort. Son œuvre, qu’elle présente comme un « journal intime », devient le récit de toute une génération. Contrairement à Diane Arbus, à qui elle est souvent comparée, elle a aboli la distance conventionnelle qui la séparait de ses sujets : « Je veux montrer exactement à quoi mon monde ressemble, sans glamour, sans glorification. » (The Ballad of Sexual Dependency, 2006) Issue d’une famille bourgeoise de la banlieue de Washington, elle est traumatisée par le suicide à l’âge de 18 ans de sa sœur aînée Barbara Holly, pianiste émérite, son âme sœur et son modèle. Ses parents tentent en vain de faire passer le suicide pour un accident. Ce drame est déterminant dans son orientation artistique, son mode de vie libertaire et son souci de vérité : « La photographie et la drogue m’ont sauvé la vie », affirme-t-elle. À l’âge de 15 ans, elle s’enfuit du domicile familial et s’initie à la photographie.

En 1972, elle entre au Boston College of Fine Arts et pénètre un milieu marginal par l’entremise de son ami et photographe David Armstrong, qui devient drag queen. À cette époque, elle photographie essentiellement en noir et blanc, et, de façon obsessionnelle, le quotidien qu’elle partage avec ses proches travestis, les clubs, les bars, mais également les moments d’intimité. Son arrivée à New York en 1978 marque son passage à la couleur. Progressivement son cadrage se rapproche. Elle vit alors dans les squats, travaille comme serveuse, et côtoie la sphère underground qu’elle photographie sans relâche, ainsi que ses amis : Cookie Mueller (1949-1989), Sharon Niesp, Bruce Balboni et D. Armstrong, qui l’ont suivie depuis Boston. Elle organise des séances de projection chez elle ou dans des clubs et débute son chef-d’œuvre qui, seize ans plus tard, marquera son apogée : The Ballad of Sexual Dependency, un diaporama de plus de 700 images, accompagné de chansons d’inspirations diverses, telles que le répertoire de James Brown ou de Maria Callas. Ce slideshow (diaporama) inaugure un genre nouveau, proche du cinéma et en rupture avec l’esthétique postmoderne dominante. Ces projections ainsi que ses installations photographiques intitulées Grids (Grilles) s’agencent en une succession de thèmes qui sous-tendent la dramaturgie du récit : les nus, les femmes au miroir, C. Mueller, les scènes d’amour. The Ballad est notamment présentée en live à la Tate Britain en 2004, et dans les arènes d’Arles en 2009. Au cours des années précédentes, d’importantes expositions itinérantes lui ont été consacrées : Whitney Museum en 1985 et 1986 ; Centre Georges-Pompidou en 2001 ; Matthew Marks Gallery en 2003. Elle profite de ses nombreux voyages pour réaliser de nouvelles séries, en particulier au Japon. En 2004, N. Goldin marque profondément les esprits avec son installation multimédia Sœurs, Saintes et Sibylles à la chapelle de la Salpêtrière, organisé par le Festival d’automne à Paris, où elle livre un vibrant hommage à sa sœur. En 2010, elle présente Scopophilia au musée du Louvre, un diaporama où se mêlent photographies des œuvres du musée et images extraites de ses archives personnelles.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Nan Goldin : "My Work Comes from Empathy and Love"

Nan Goldin : "My Work Comes from Empathy and Love"  Nan Goldin en entretien avec Lanka Tattersall

Nan Goldin en entretien avec Lanka Tattersall