Roseman Robinot

Robinot, Roseman, Mémoire d’ébène, Paris, Livre d’art, 2012

→Robinot, Roseman, Voyage en pays Koumaté, Paris, Édilivre Aparis, 2011

→Blérard, Monique, “Aspect de l’art en Guyane : Entretien avec Roseman Robinot, artiste-peintre », Nouvelles études francophones, vol. 23, no 2, automne 2008, p. 6-13

Dévoilement : Roseman Robinot, Trois fleuves, Cayenne, 10-31 octobre 2015

→Roseman Robinot, galerie l’Encadier, Cayenne, mars-avril 2013

→Rétrospective, atelier de l’artiste, Remire-Montjoly, 2011

Plasticienne guyanaise.

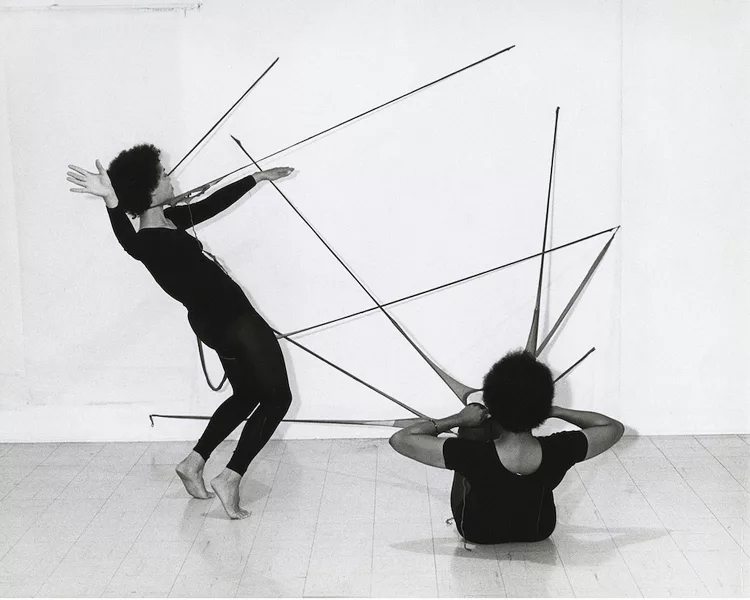

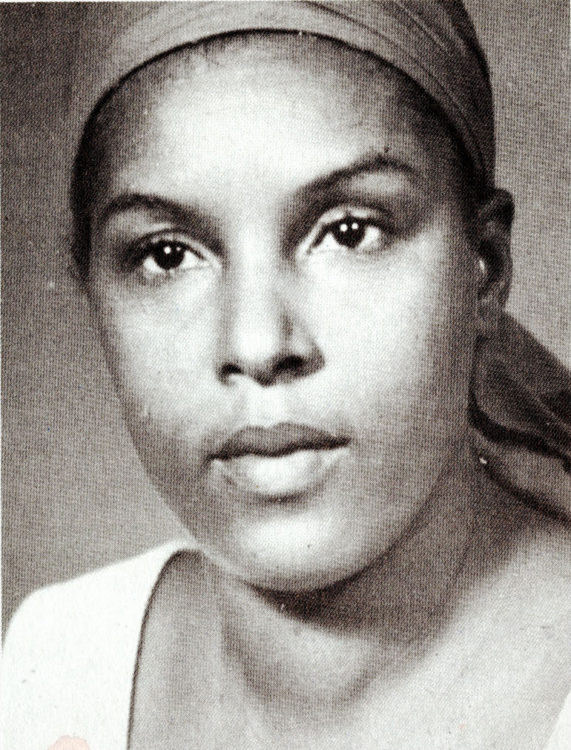

Née à la Martinique, Roseman Robinot part se former comme professeure d’éducation physique et sportive en métropole. À vingt et un ans, elle est diplômée et affectée sur sa terre natale pour y enseigner. Elle intègre une troupe de danse, le Groupe folklorique martiniquais, dit également Grand Ballet de Martinique, en 1965, dirigé par Louis Boislaville et le chorégraphe états-unien Ronnie Aul. Au cours d’un voyage de la compagnie martiniquaise à New York, elle découvre au Guggenheim La Repasseuse (1904) de Pablo Picasso (1881-1973), qui la fait naître peintre, dit-elle rétrospectivement. En 1968, R. Robinot obtient un poste en Île-de-France. Durant une décennie, elle s’initie aux arts et pratique une peinture coloriste. Elle expose dès 1971 à Paris, notamment au 8e Salon des peintres et sculpteurs des Antilles et de la Guyane. Membre de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, elle participe au Salon annuel de 1978 au musée du Luxembourg sous l’impulsion de Jeanne-Michèle Hugues (1920-2004), peintre et intellectuelle qui l’introduit à l’académie de dessin Julian, dirigée alors par André Del Debbio (1908-2010). Cette même année, elle s’installe en Guyane, où elle vit et travaille jusqu’à présent. Bien plus tard, au début des années 1990, l’artiste s’inscrit au cours d’été des Beaux-Arts de Paris, en dessin et en gravure.

En 1996, à la suite d’une sélection, R. Robinot représente la Guyane à la 23e Biennale de São Paulo, au Brésil. Au sein de l’exposition internationale, elle présente une série d’œuvres dont quatre peintures figurent dans le catalogue. Celles-ci, sans titre, réalisées entre 1993 et 1995, sont accompagnées d’un texte du poète guyanais Serge Patient. L’année suivante, l’artiste crée l’association FEPALOWEY (autour du faire, dire, regarder, voir), avec laquelle elle transfère en Guyane un savoir-faire curatorial (Biennale du marronnage de Matoury) appris notamment du peintre martiniquais, cofondateur de l’Atelier 45, Raymond Honorien (1920-1988) au cours de l’installation d’une de ses premières expositions personnelles, au SERMAC de Fort-de-France en 1977.

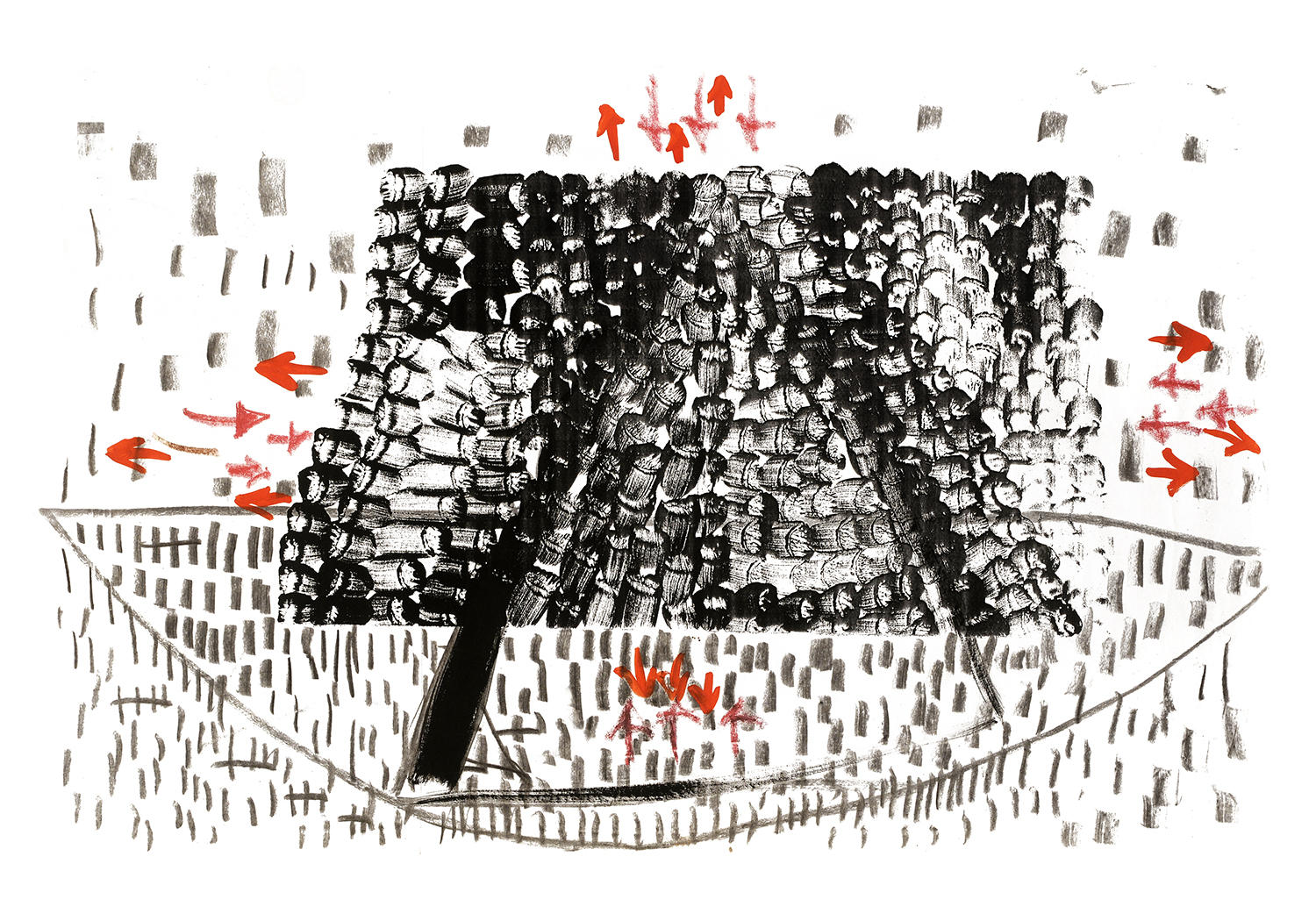

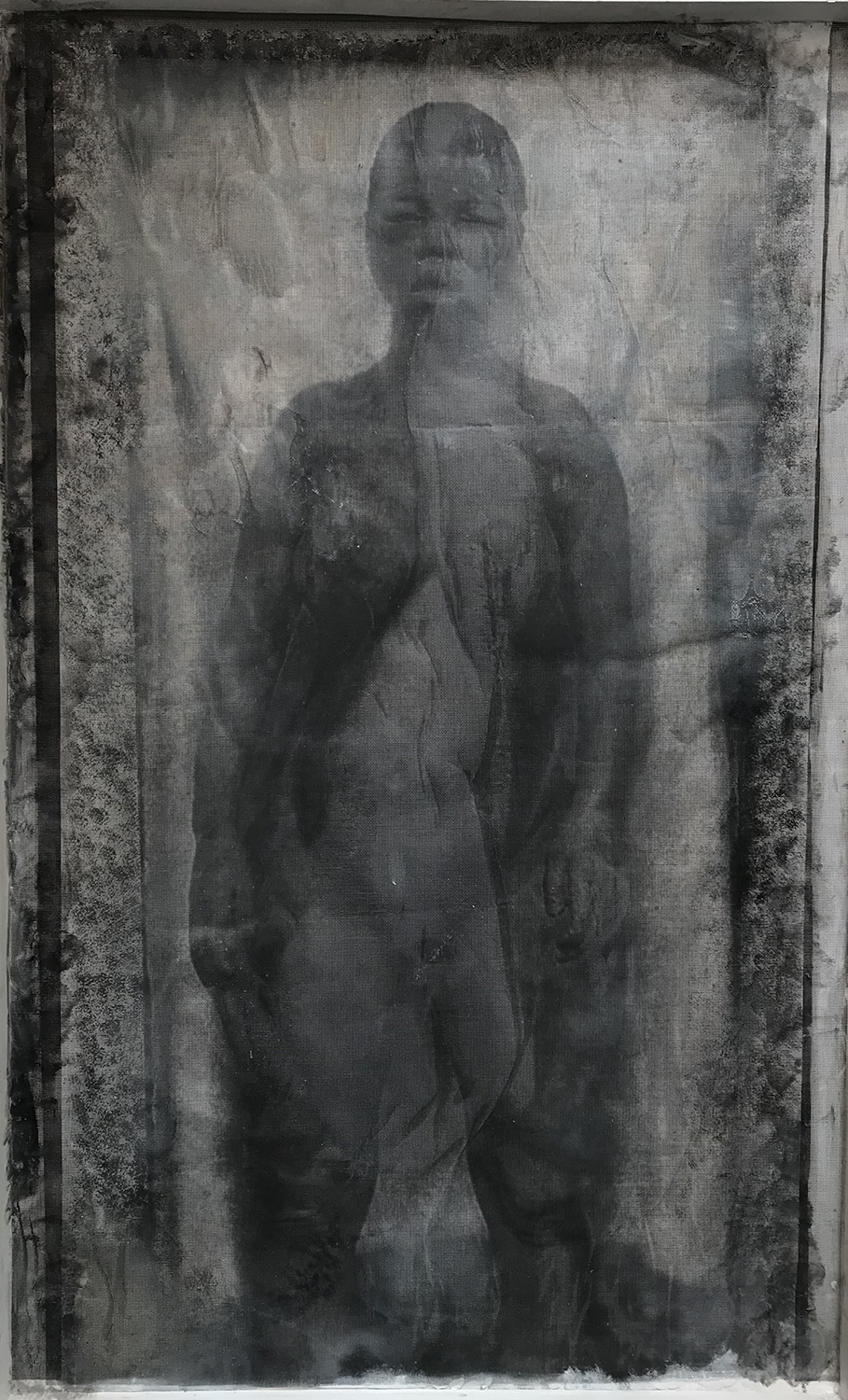

La pratique plastique de R. Robinot relève les traces-mémoire imprimées sur les paysages vivants et les corps, réels ou incréés, empreints de l’odeur coloniale. À partir du pétroglyphe autochtone du Mahury, l’artiste entame un travail de l’identité (archipel américain créole, afro-descendance) en expérimentant un style que je nomme néo-indigéniste, selon le processus développé dans la Caraïbe – particulièrement en Haïti et au Guyana. Sur le modèle de l’anthropologie afroféministe de Zora Neale Hurston, de Beryl Gilroy et de Suzanne Roussi-Césaire, R. Robinot, également autrice, saisit de sa fréquentation du terrain nord-amazonien des données (im)matérielles lors d’études indépendantes et de séjours de recherche qu’elle traduit ensuite en souffle dans ses œuvres.

À soixante-dix ans, R. Robinot reprend ses études en s’inscrivant en master de recherche en sciences humaines à l’université de Guyane. Son mémoire porte sur un culte syncrétique africain-guyanais : la fête du Saint-Esprit à Régina. Dans son grand atelier de Rémire-Montjoly – un lieu d’exposition à part entière en Guyane –, elle poursuit ses séries (Empreintes, Marques et Marquages…) qui se déploient sur des décennies et produit aussi bien des pièces en volume que des peintures. Ses œuvres ont été acquises par des institutions nationales, dont les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et des particuliers caribéens.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « The Origin of Others. Réécrire l’histoire de l’art des Amériques, du XIXe siècle à nos jours » en partenariat avec le Clark Art Institute.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023

Roseman Robinot, une artiste peintre aux œuvres très éclectiques | Radio Mayuri Campus, 8 mai 2021

Roseman Robinot, une artiste peintre aux œuvres très éclectiques | Radio Mayuri Campus, 8 mai 2021  La Guyan bel Bonjou : Tano Brassé à la rencontre de Roseman Robinot | Guyanne Première, 11 février 2019

La Guyan bel Bonjou : Tano Brassé à la rencontre de Roseman Robinot | Guyanne Première, 11 février 2019