Mizuho Katō, « Seiko Kanno : entre poésie, peinture, musique et… », Seiko Kanno: A retrospective, Between Poetry, Painting, Music and…, cat. exp., musée départemental de Miyagi, Sendai (Japon), fév.-mars 1997 ; musée municipal d’art et d’histoire d’Ashiya, Ashiya (Japon), avril-mai 1997, Sendai/Ashiya, musée départemental de Miyagi / musée municipal d’art et d’histoire d’Ashiya, pp. 6-16

→Kōichi Wada, « Le processus de réalisation du Monde de Lévi-Strauss III de Seiko Kanno », Miyagi-ken Bijutsukan Reiwa Gannendo Nenpyō / Reiwa 2-nendo Kenkyū Hōkoku [Rapport annuel de l’exercice 2017 et Bulletin de recherche de l’exercice 2018 du musée départemental de Miyagi], musée départemental de Miyagi, Sendai (Japon), 19 mars 2021, pp. 102-110

→Kōichi Wada, « La peinture de Seiko Kanno : entre construction intellectuelle et sensibilité artistique », ibid., pp. 102-104

Seiko Kanno : A Retrospective, Between Poetry, Painting, Music and…, The Ashiya City Museum of Art and History, Ashiya, Hyogo, Japon, avril-mai 1997

→Seiko Kanno : A Retrospective, Between Poetry, Painting, Music and…, The Miyagi Museum of Art, Sendai, Miyagi, Japan, février-mars 1997

→Exposition Seiko Kanno, Pinacothèque Gutai, Osaka (Japon), novembre 1971

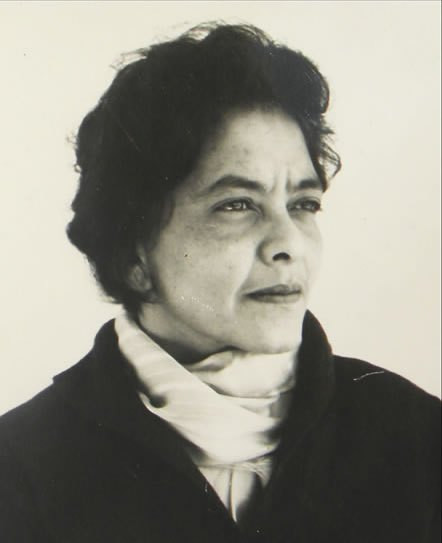

Peintre japonaise.

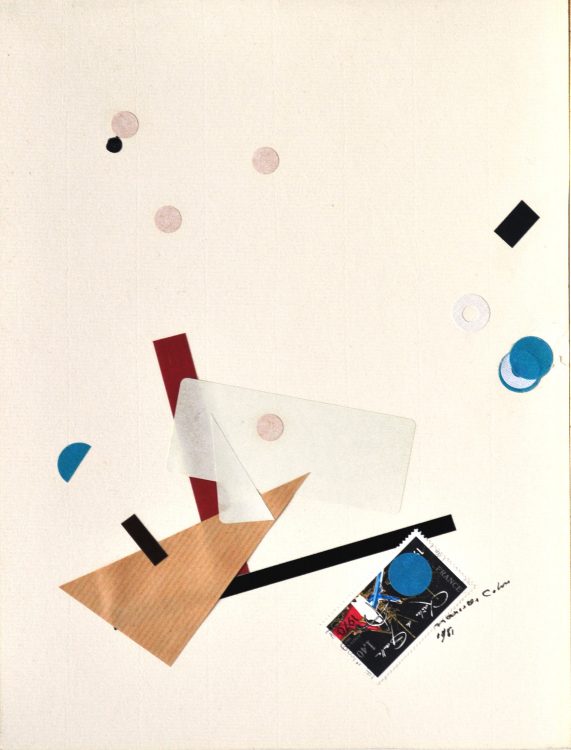

Née à Sendai en 1933, Seiko Aizawa (future épouse Kanno) manifeste un vif intérêt tant pour la peinture que pour l’écriture poétique lors de ses années de lycée. Elle poursuit ses études au département de peinture et de modelage de la Faculté des arts de l’université de Fukushima dont elle sort diplômée en 1956. Dès l’année suivante, elle réalise des peintures abstraites empreintes de lyrisme, construites autour d’aplats de couleurs, qui sont acceptées dans les salons de diverses associations, comme l’Exposition de la Fédération des aquarellistes ou celle de la Sogenkai. Son mariage avec Muneo Kanno explique son déménagement à Kobé fin 1958. À partir de 1961, parallèlement à ses peintures à l’huile, elle s’attelle à des collages de bandes de papier journal en langue anglaise qu’elle dispose tout en écoutant du Mozart. Ces premiers essais marquent sans doute une transition vers ce qui deviendra plus tard le style propre à S. Kanno, et méritent qu’on s’y attarde pour le lien qu’elle établit entre la sensibilité au « son » et l’expression plastique. Au printemps 1964, elle se rend à la Pinacothèque Gutai d’Osaka avec ses œuvres sous le bras pour demander conseil à Jirō Yoshihara (1905-1972), fondateur du mouvement d’avant-garde Gutai Bijutsu Kyōkai [Association de l’art concret], ou Gutai dans sa forme abrégée. En septembre de la même année, elle expose ses collages à l’exposition Gutai dans la catégorie des non-membres. Si elle n’a cessé d’écrire des poèmes depuis ses jeunes années, elle se met, à partir de 1964, à les rédiger dans le syllabaire phonétique katakana, privilégiant les sonorités au sens.

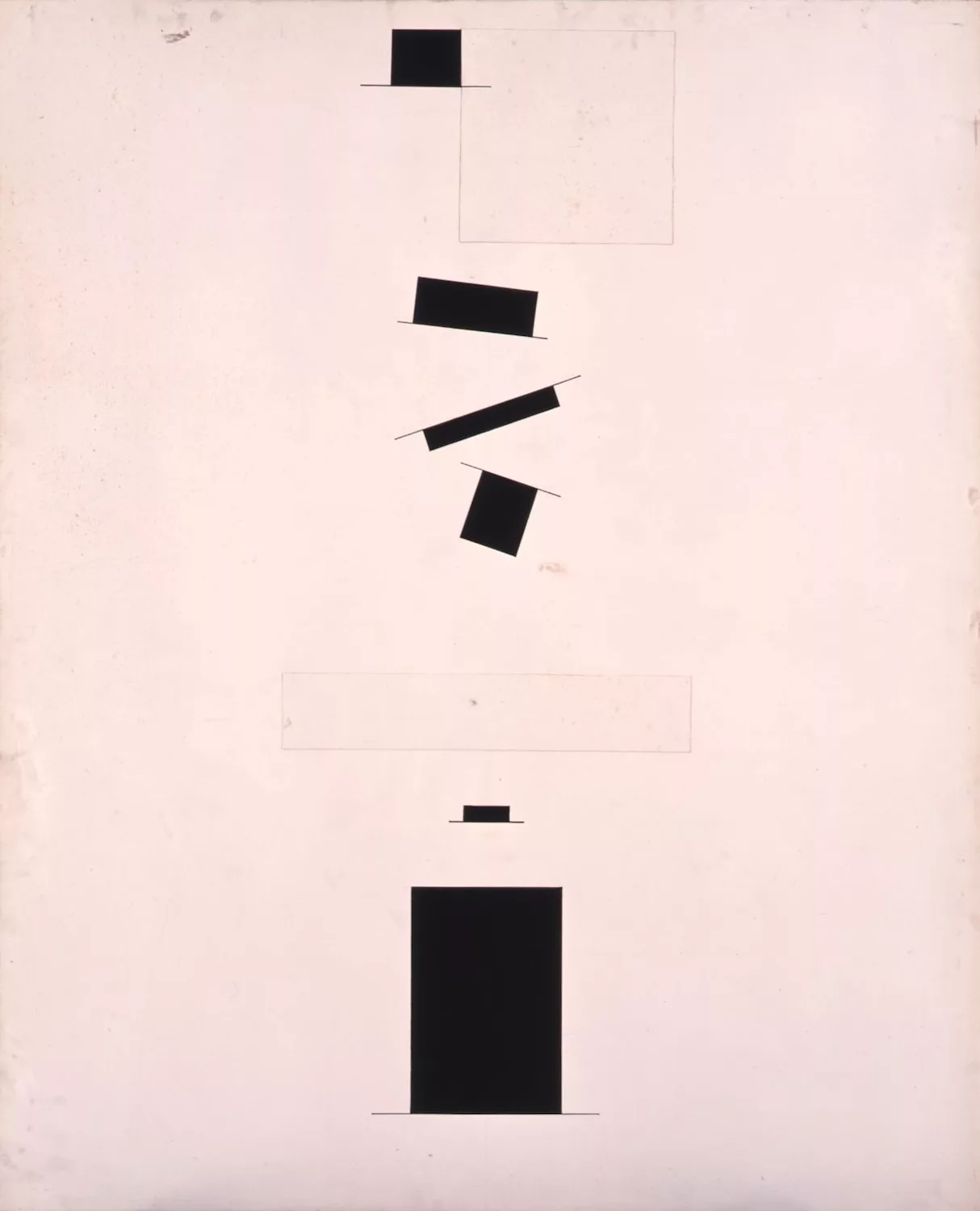

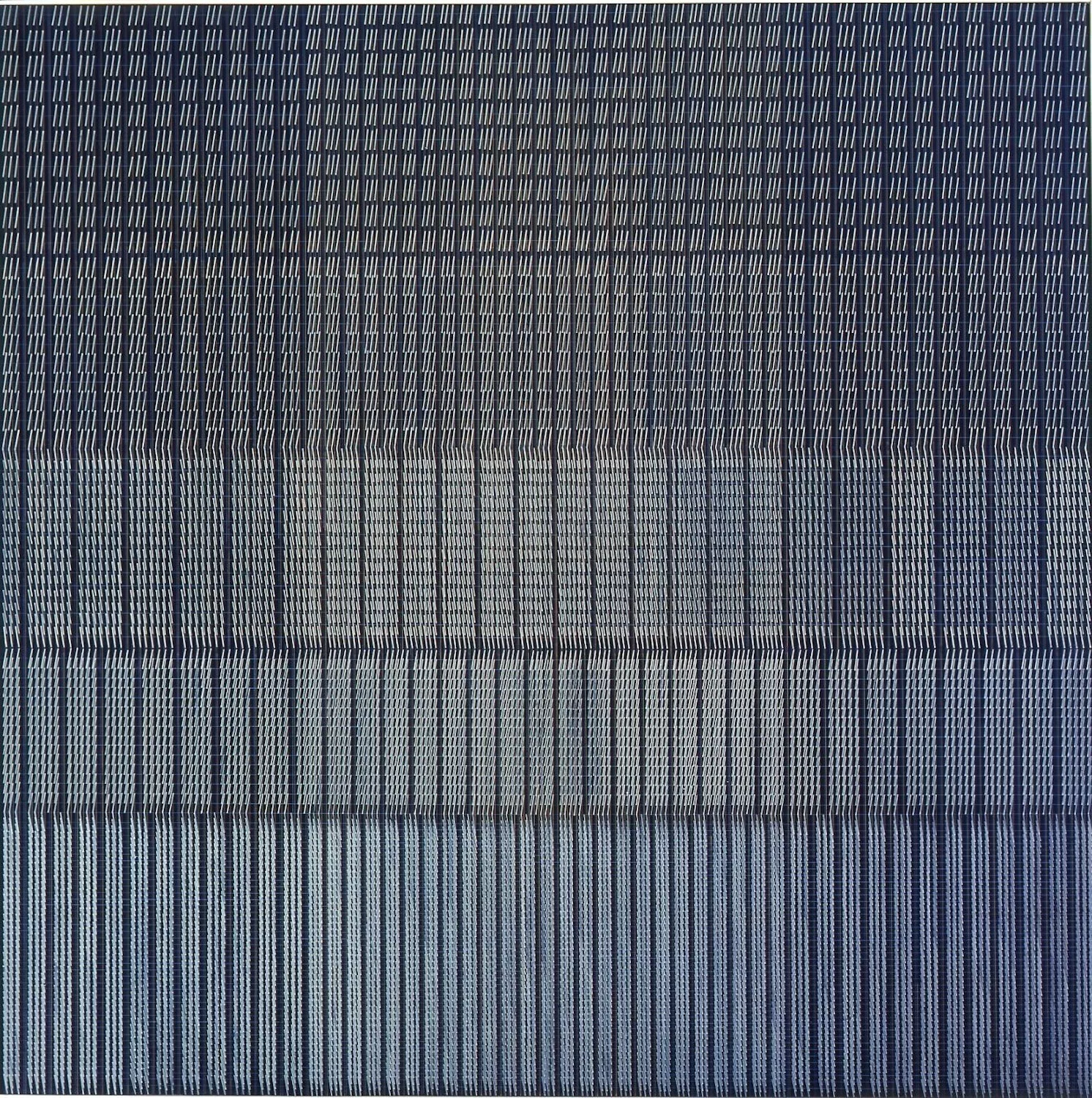

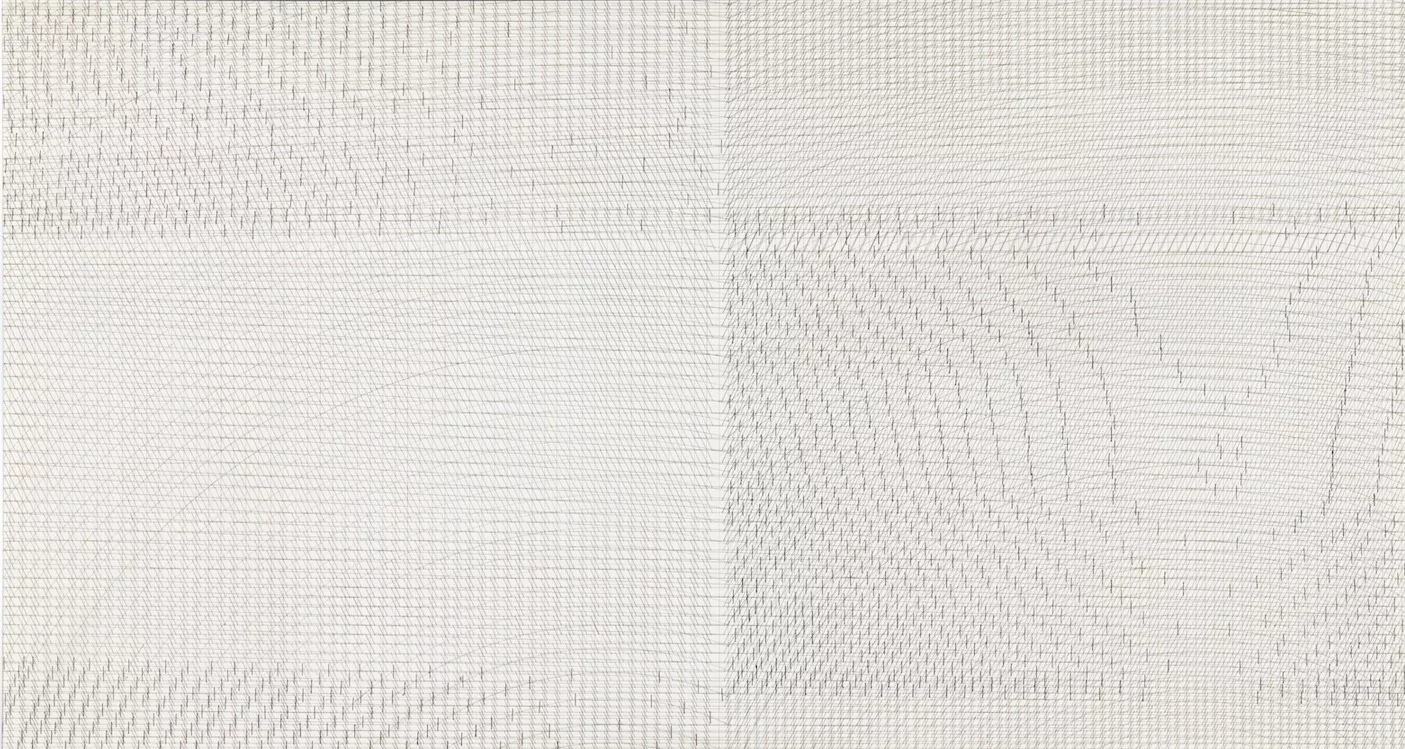

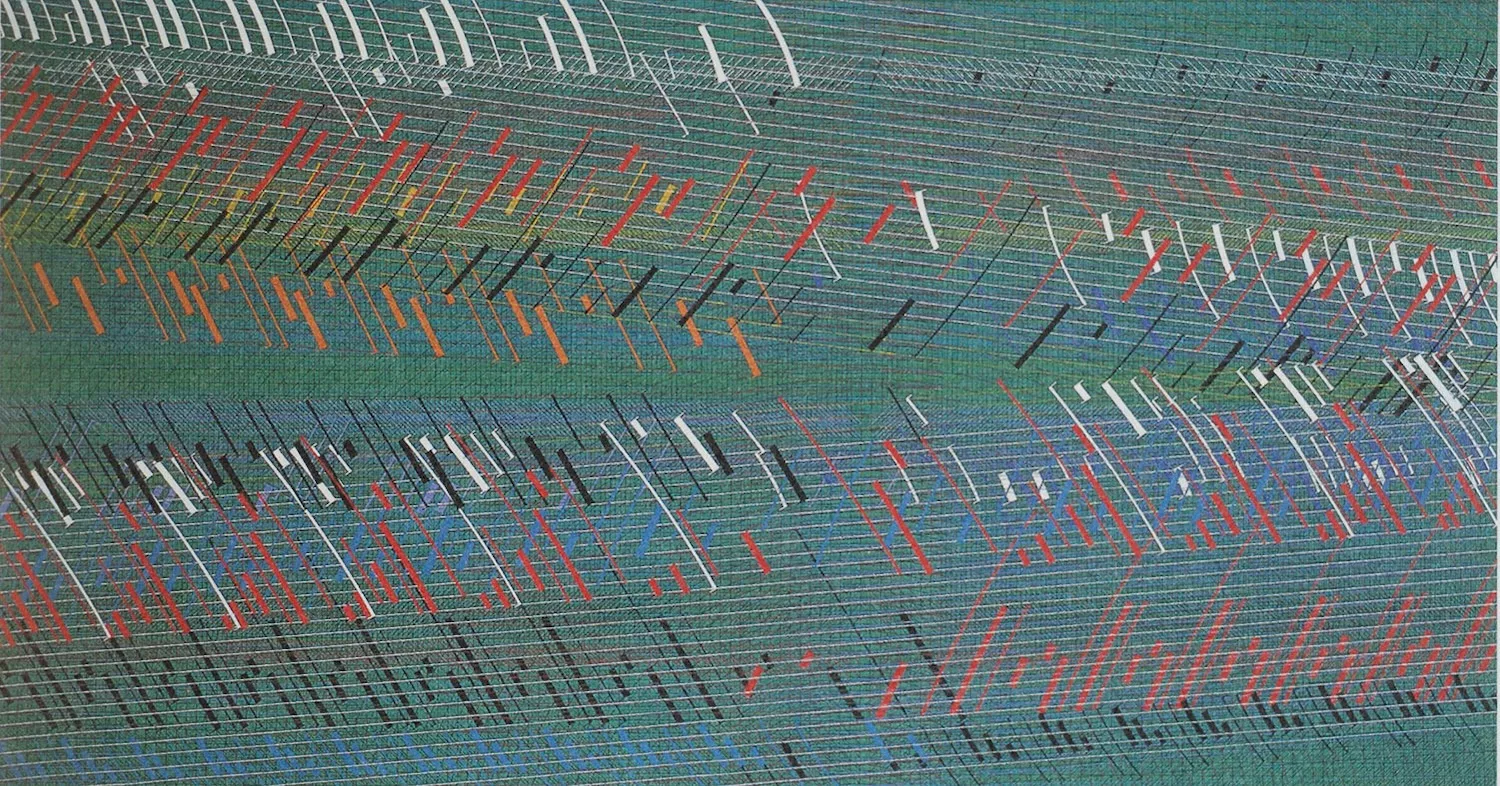

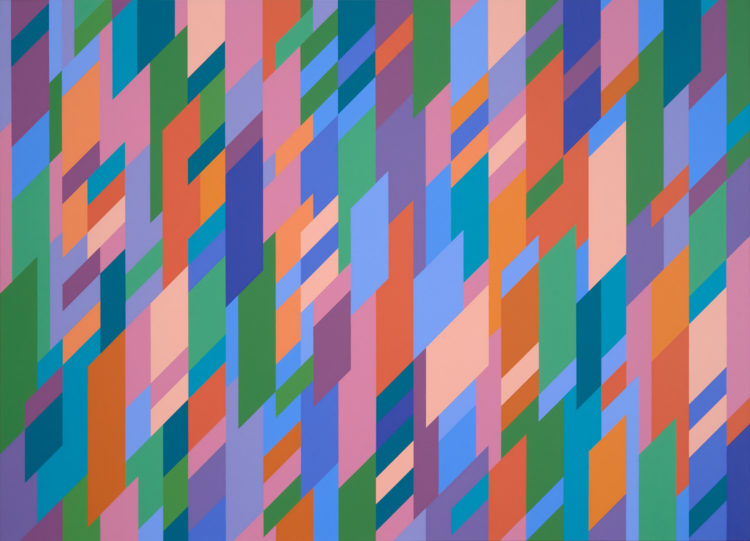

Ce travail original de création poétique s’accentue encore quand elle s’installe à Tokyo en juillet 1965 à la suite d’une mutation professionnelle de son mari et rejoint l’Association pour la recherche artistique (ASA), cercle animé par le poète d’avant-garde Seiichi Niikuni (1925-1977). En effet, le groupe ASA explore les spécificités visuelles et auditives des mots, qui contiennent en eux trois dimensions – une forme, une sonorité et un sens –, dans ce qu’on appelle alors la « poésie Gutai ». S. Kanno participe pendant environ un an à compter d’octobre 1965 aux réunions d’ASA, publie ses poèmes dans leur revue, tout en continuant à collaborer avec le mouvement Gutai. Cette expérience marque un tournant majeur dans sa production picturale, qui semblait alors dans une impasse : elle écrit des poèmes utilisant des signes s’inspirant des pauses et des soupirs mobilisés dans les partitions musicales, et applique le même principe en peinture, réalisant des tableaux ressemblant à de la poésie de signes. Ce style évolue dans des compositions combinant des « plus » et des « moins » formant comme un damier de jeu de go, pour aboutir en 1967 à un style minutieux tout en finesse tracé au tire-ligne, superposant une infinité de courtes lignes légèrement décalées les unes par rapport aux autres, par-dessus des horizontales et des verticales. Elle devient membre de Gutai l’année suivante. Les œuvres qu’elle réalise dès lors jusqu’à la dissolution du mouvement en 1972, comme ses séries De l’Alpha à l’Oméga (1970) ou Le Monde de Lévi-Strauss(1971), font partie de ses créations les plus significatives de sa période Gutai.

Dans ces exemples, il ne s’agit pas de représenter directement une image, mais de faire surgir cette image à travers des lignes plus ou moins grossières ou plus ou moins fines, autrement dit à travers la disposition des lignes et le rapport entre elles – un principe dont S. Kanno avait déjà acquis les fondements dans sa poésie des signes. En effet, sa création poétique repose sur l’équilibre entre tous les éléments qui la composent, à savoir la taille ou la disposition de chaque signe, de chaque lettre, et le rapport qui s’instaure avec les vides générés entre les signes. S. Kanno explore ainsi le « rapport » entre les multiples éléments, la « composition » qui engendre une unité en les reliant, les « règles » universelles inhérentes qui en découlent. Cela fait d’ailleurs écho à l’approche adoptée dès le début des années 1960 en plaçant le « son » au cœur de sa création poétique et picturale. La musique n’est-elle pas un genre fondé sur le rapport entre les signes (les notes sur une partition, qui ne se réfèrent à aucune image concrète) et, d’une part, les sons auxquels ils sont associés, et d’autre part, la composition générée qui donne un résultat unifié ?

À partir de 1974, S. Kanno s’inspire des cours de physique qu’elle suit à la Faculté des sciences pour créer des œuvres majeures dégageant force et énergie, comme L’Effet Doppler (1975-1976), Le Rayonnement du corps noir (1975-1976), Particules élémentaires capables de se diffuser (1981), Équation remplie en tout point de fonctions non différentiables(1988). Si son étude de la physique se limitait aux principes de base, elle touchait néanmoins à des domaines hautement abstraits comme l’électromagnétisme, la mécanique quantique ou encore la physique mathématique – autant de domaines qui rejoignaient les préoccupations de S. Kanno dans leur exploration des règles sous-tendant les phénomènes naturels. De plus, la transcription de ces règles en formules mathématiques lui parlait sans doute aussi, en ce qu’elle s’intéressait moins aux phénomènes en tant que tels qu’à leurs rapports entre eux.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025