Jennison, Rebecca, « Precarity, Performance and Activism in Recent Works by Itō Tāri and Yamashiro Chikako », in Diamond, Elin, Varney, Denise, Amich, Candice (dir.), Performance, Feminism and Affect in Neoliberal Times, London, Palgrave Macmillan, 2017, p. 297-308

→Itō, Tāri, Jennison, Rebecca (trad.), Mūbu: aru pafōmansu ātisuto no bai = Move: Itō Tāri’s Performance Art, Tokyo, Inpakuto Shuppankai, 2012

→Kitahara, Megumi, « Watashi o ikiru koto: Itō Tāri ‘Rabuzu Bodei’ kōen [Ce que c’est que de me vivre : performance ‘Love’s Body’ de Tāri Itō] », in Kakuran bunshi @ kyōkai: āto akutivizumu 2 [Éléments perturbateurs @ la frontière : art activisme 2], Tokyo, Inpakuto Shuppankai, 2000, p. 210-238

Women In-Between: Asian Women Artists, 1984–2012, musée d’Art asiatique de Fukuoka, Fukuoka, 1er septembre – 21 octobre 2012 ; musée préfectoral d’Okinawa, Naha, 27 novembre 2012 – 6 janvier 2013 ; musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi, Tochigi, 29 janvier – 24 mars 2013 ; musée préfectoral de Mie, 13 avril – 23 juin 2013

→Women Breaking Boundaries 21, Art Space, Osaka, 12-14 janvier 2001 ; Hillside Forum, Tokyo, 17-28 janvier 2001

→Love’s Body, musée métropolitain de la Photographie de Tokyo, novembre 1998 – janvier 1999

Activiste et artiste japonaise pionnière de la performance.

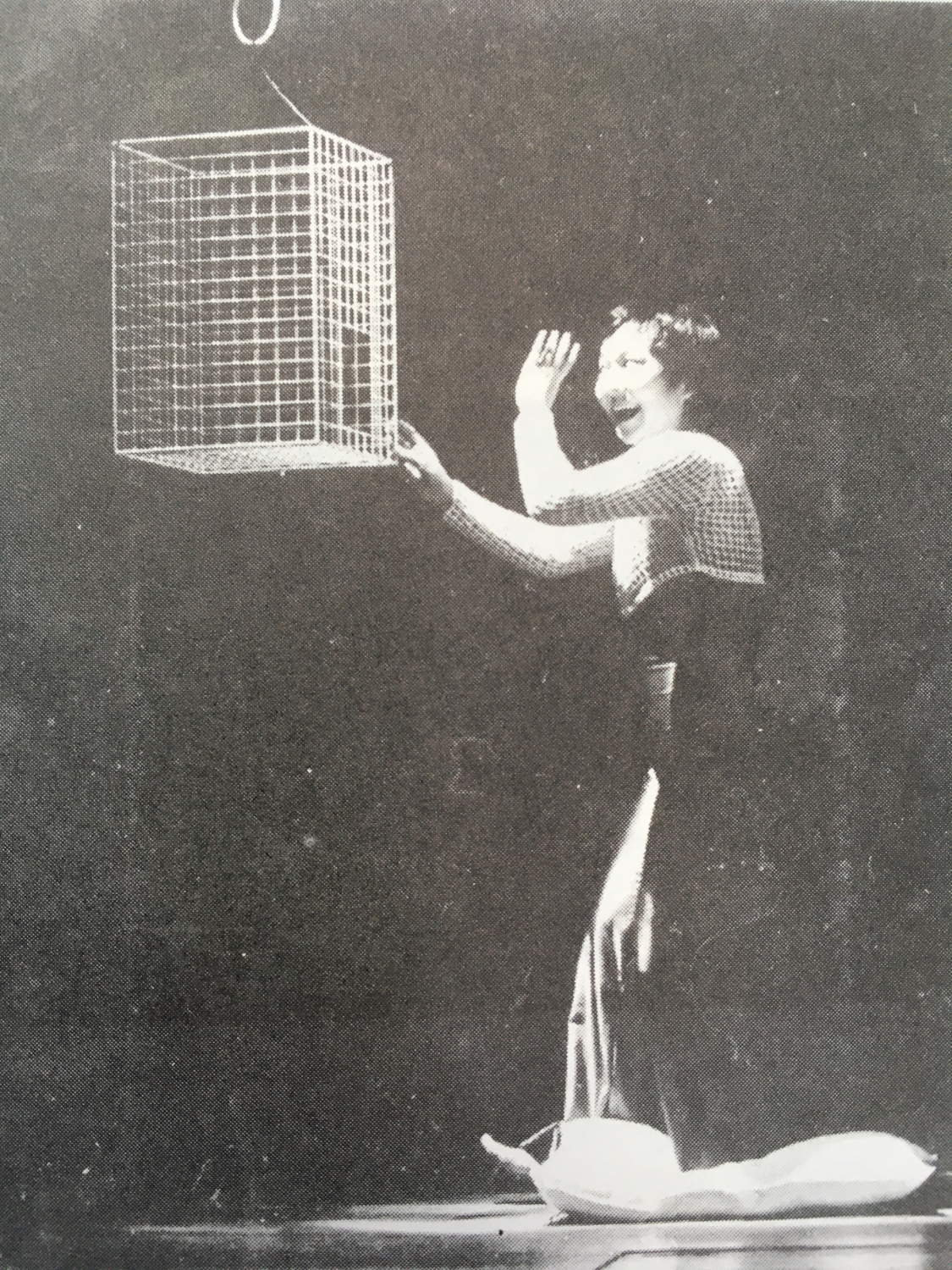

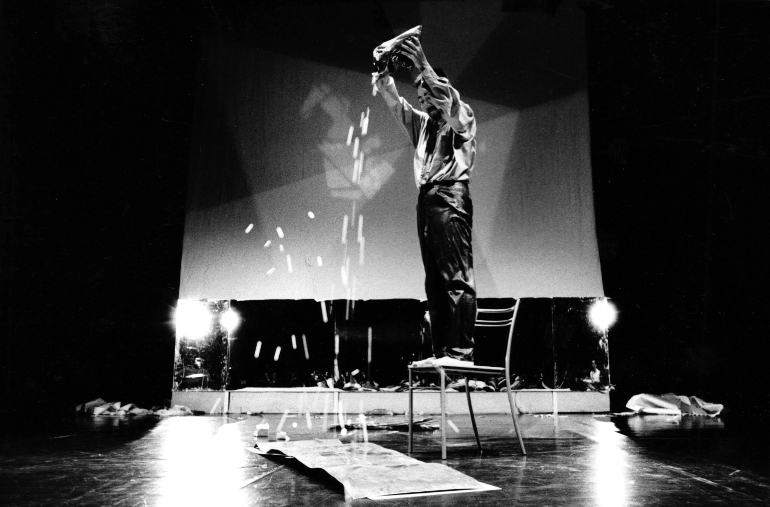

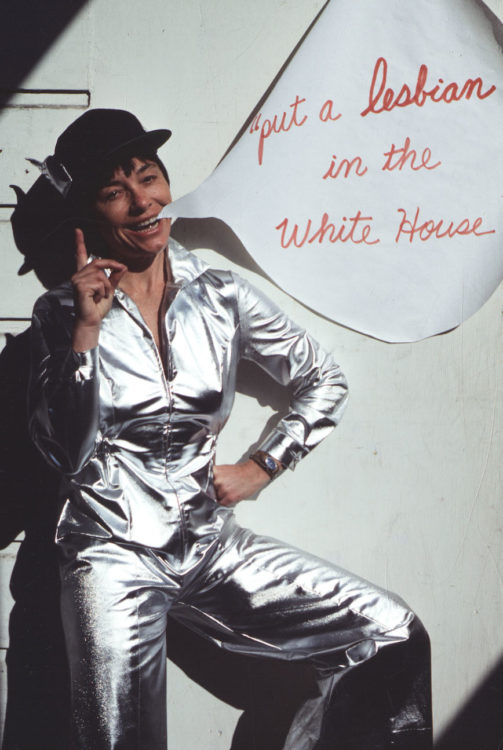

C’est en 1996 que Tāri Itō (née Miwako Itō) annonce être lesbienne, durant sa performance Jigazō [Autoportrait]. Tout au long de sa vie, elle a cherché de nouvelles expressions pour donner forme, avec son corps et ses mots, à des situations préoccupantes qui prenaient place en elle-même ou au sein de la société. En 1969, durant cette période de bouleversements sociaux marquée par la guerre du Vietnam et des mouvements contestataires de la jeunesse, T. Itō, alors étudiante en beaux-arts à l’université de Wako, est attirée par les expressions qui intègrent le corps et commence à travailler la pantomime plutôt que la peinture, procédant par tentatives et expérimentations en quête de sa propre expression. Son séjour aux Pays-Bas de 1982 à 1986 est un tournant. Effleurant un tout nouveau moyen d’expression au Theater Het Kleine, à Eindhoven, dirigé par Halina Witek, T. Itō présente avec succès son œuvre Timing (1983) et poursuit son activité aux Pays-Bas.

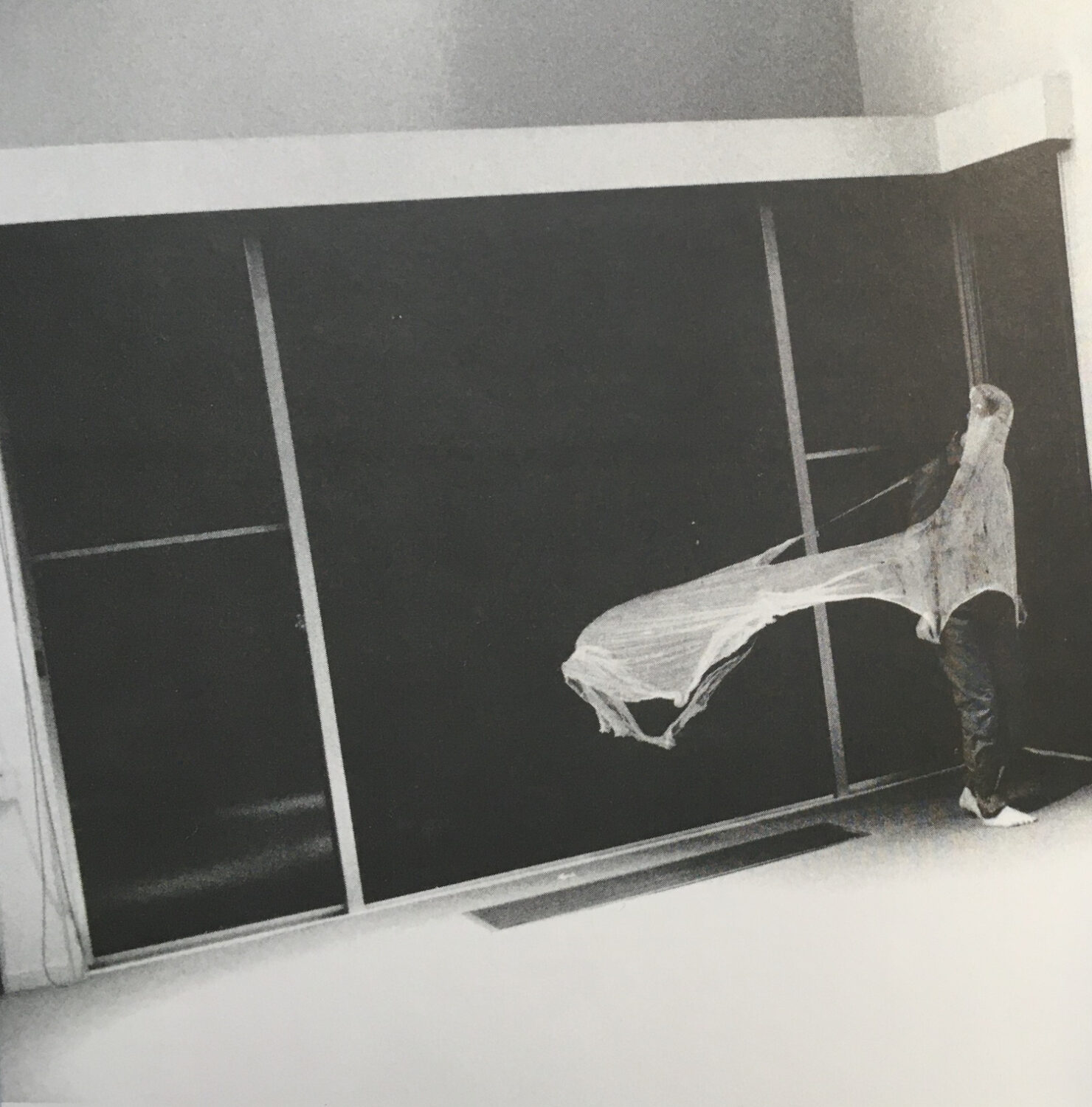

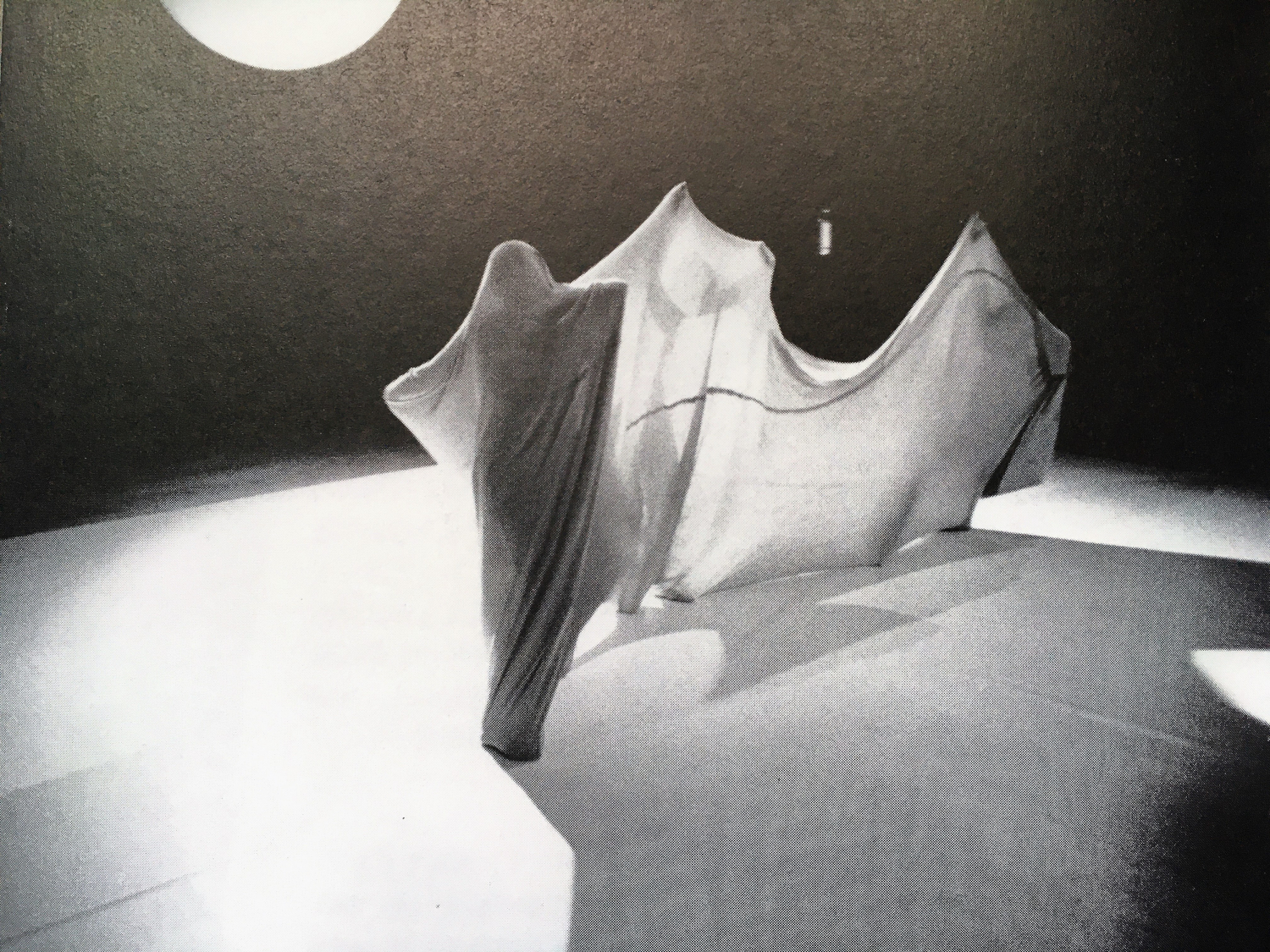

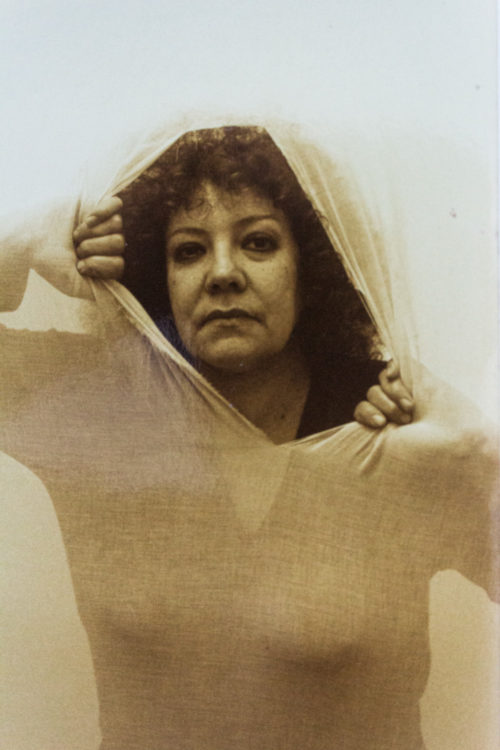

De retour au Japon, T. Itō se met à porter des costumes en latex et en caoutchouc directement sur la peau dans le but d’accentuer l’action dans la performance : en soulignant l’épiderme comme frontière entre l’intérieur et l’extérieur, elle tente de se lier au monde. Elle se rend ensuite dans neuf villes à travers le Canada et réalise des performances dans plusieurs régions d’Asie telles que l’Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong et la Corée du Sud, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis.

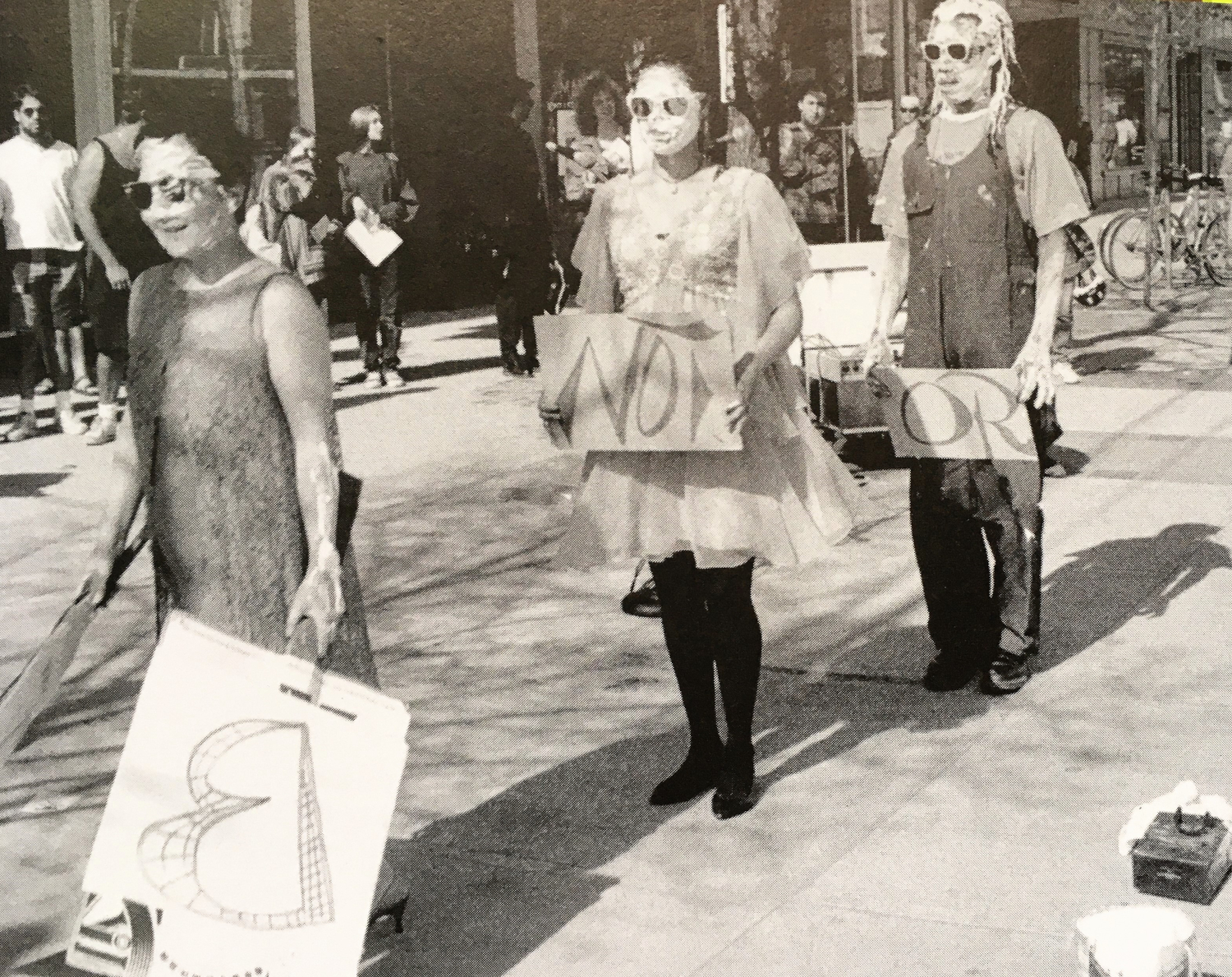

Parallèlement, T. Itō crée plusieurs espaces permettant aux individus d’interagir. En 1994, elle constitue le réseau artistique féministe Women’s Art Network (WAN, 1994-2008) et organise l’exposition Women Breaking Boundaries 21 en 2001. Fondée sur une perspective féministe, l’exposition est gérée par les artistes elles-mêmes, avec trente-neuf groupes qui présentent leurs œuvres. Des artistes telles qu’Amanda Heng (1951-, Singapour) ou Arahmaiani (1961-, Indonésie) sont invitées de plusieurs régions d’Asie, l’événement étant enregistré par la caméra de la réalisatrice canadienne d’origine malaisienne Desiree Lim (1971-).

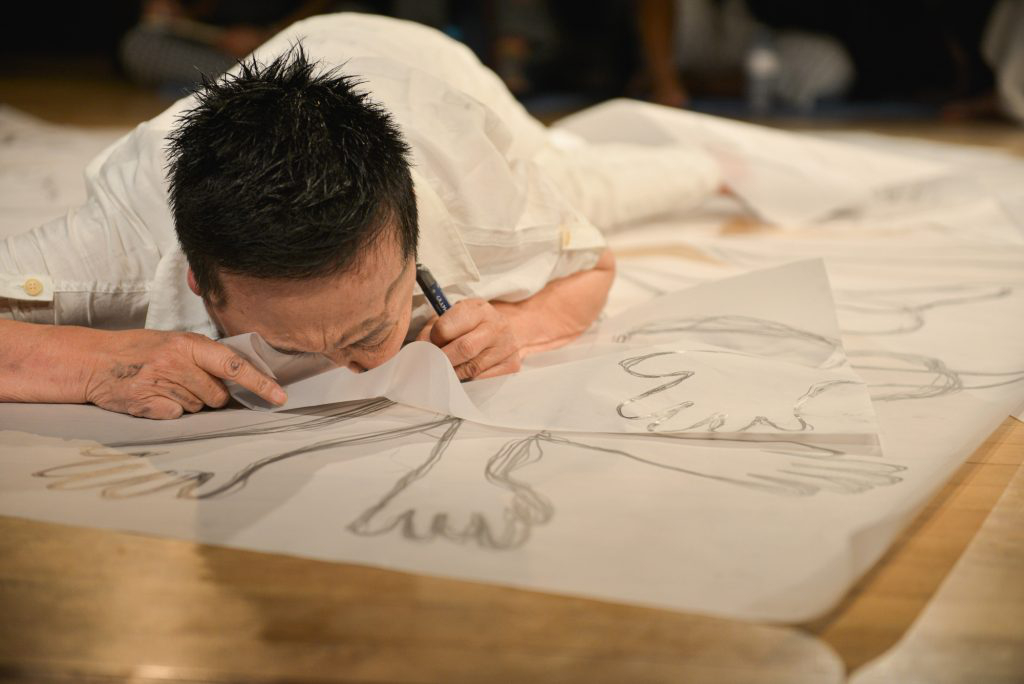

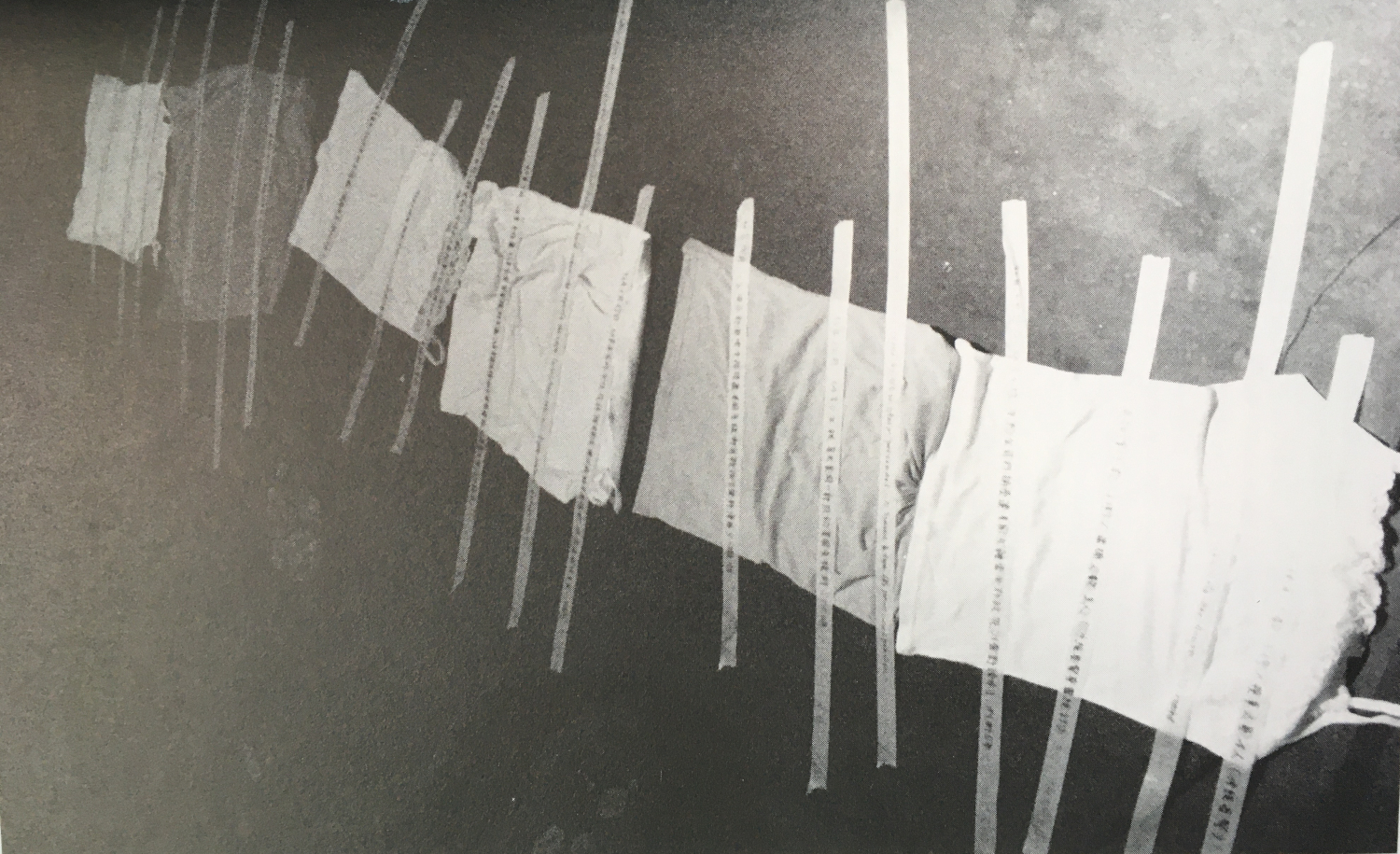

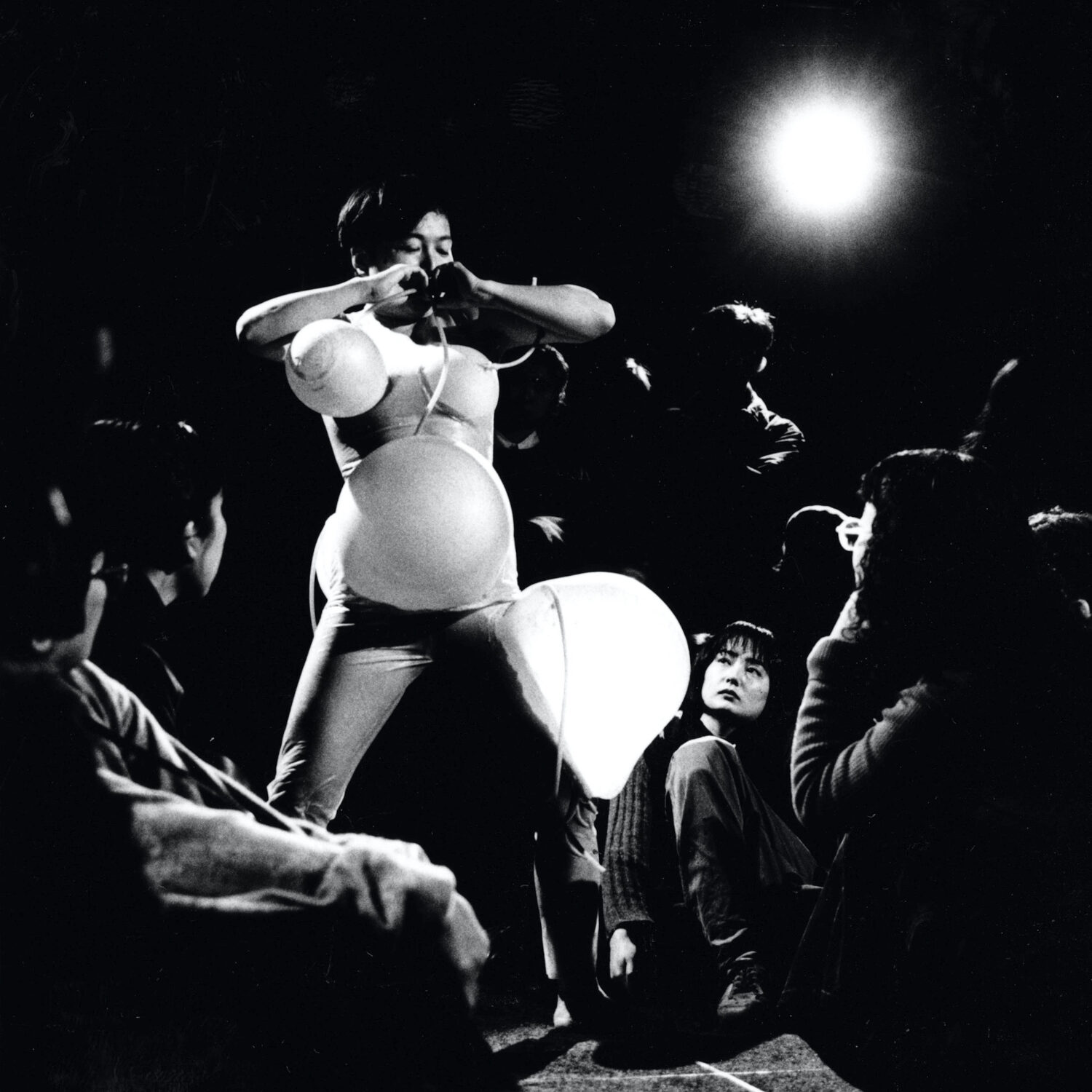

Déjà ouvertement lesbienne, T. Itō célèbre sa sexualité en dansant lors de la performance Watashi wo ikiru koto [Ce que c’est que de me vivre, 1998], où elle se couvre d’un vagin en latex. En 2003, elle ouvre PA/FSPACE à Tokio, un espace à l’intersection de la performance et du féminisme où se tiennent divers événements tels que PAF Night et Pafschool, qui rassemblent des lesbiennes, des artistes et des activistes. Dans sa performance Anata o wasurenai [Je ne t’oublierai pas, 2006], elle épluche en continu des oignons : elle partage ainsi son chagrin avec celui des « femmes de réconfort » de l’armée japonaise et tente de trouver des réponses à des problèmes d’ordinaire invisibles aux yeux de la société tels que la violence sexuelle, les bases militaires à Okinawa ou la contamination radioactive.

À l’âge de soixante ans, T. Itō développe une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, qui immobilise progressivement son corps. Elle élève alors la voix contre l’absurdité du système de santé et poursuit son activité. Sanjûnana ga nemuri ni tsuku made [Avant que 37 billions ne s’endorment] – 37 billions étant le nombre de cellules dans le corps –, réalisé en 2019 à Tokyo et au Canada en 2021, constitue sa dernière performance.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2022