Ulrike Ottinger

Aleida Assmann, Laurence A. Rickels, Marguerite Vappereau, Paris Calligrammes: Eine Erinnerungslandschaft / Landscape of Memory, cat. exp., Hatje Cantz, 2019

→Ulrike Ottinger, cat. exp., Berlin, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, 2007

Paris Calligrammes, A Landscape of Memory by Ulrike Ottinger, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2019

→Ulrike Ottinger, Museo Vostell Malpartida, Cáceres, avril-mai 2016

→Ulrike Ottinger, Neuer Berliner, Berlin, 2011

Plasticienne allemande.

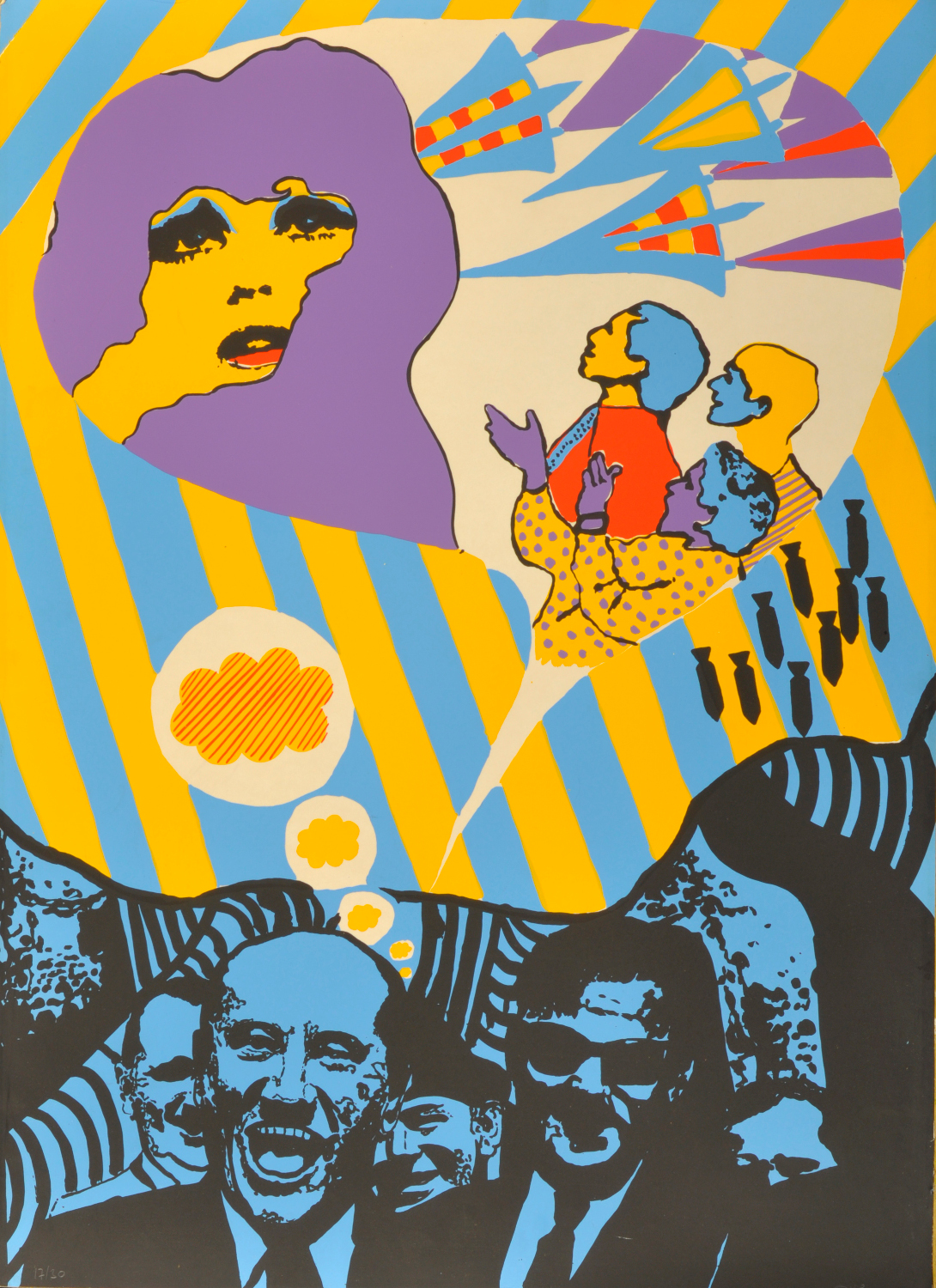

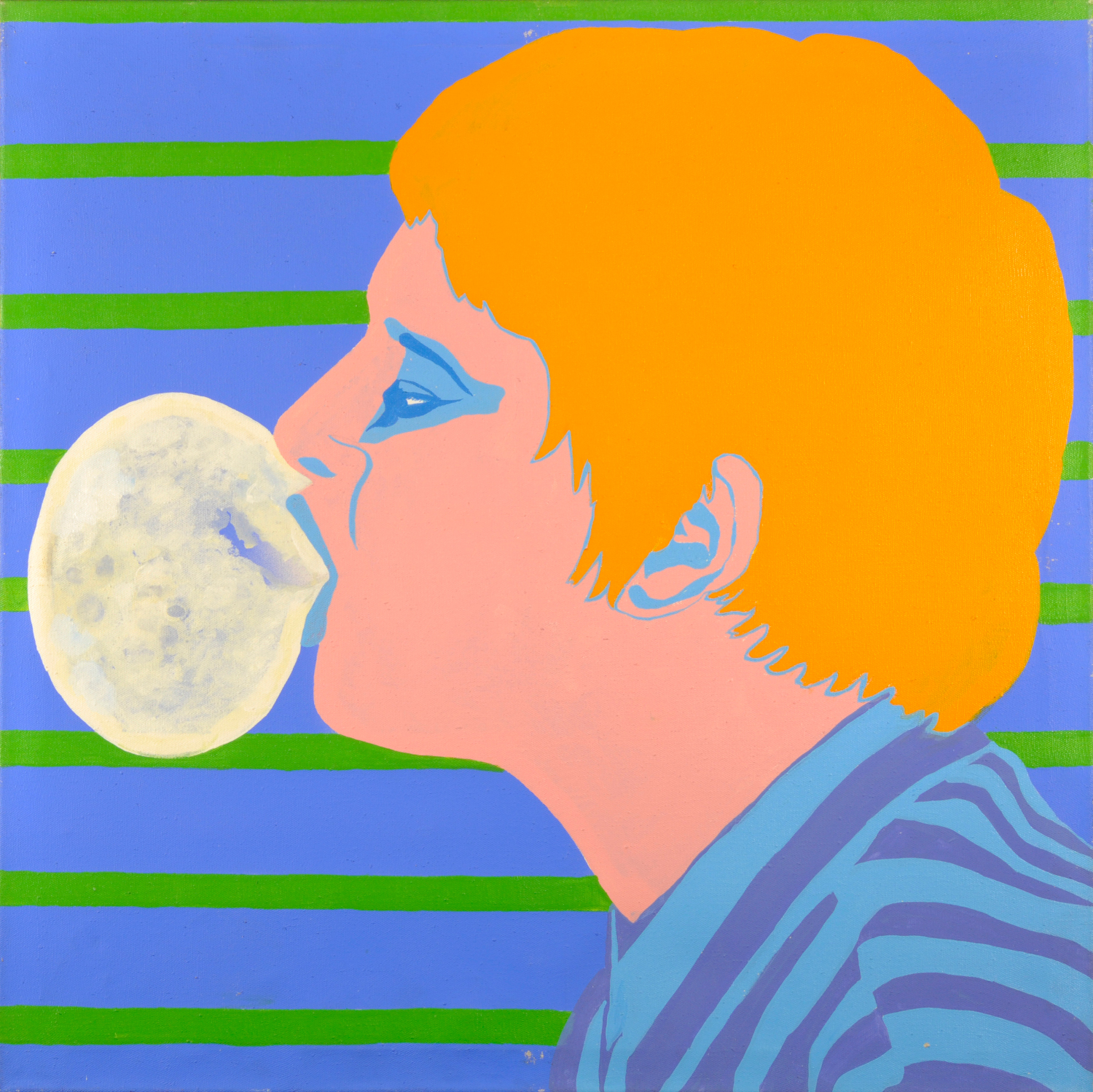

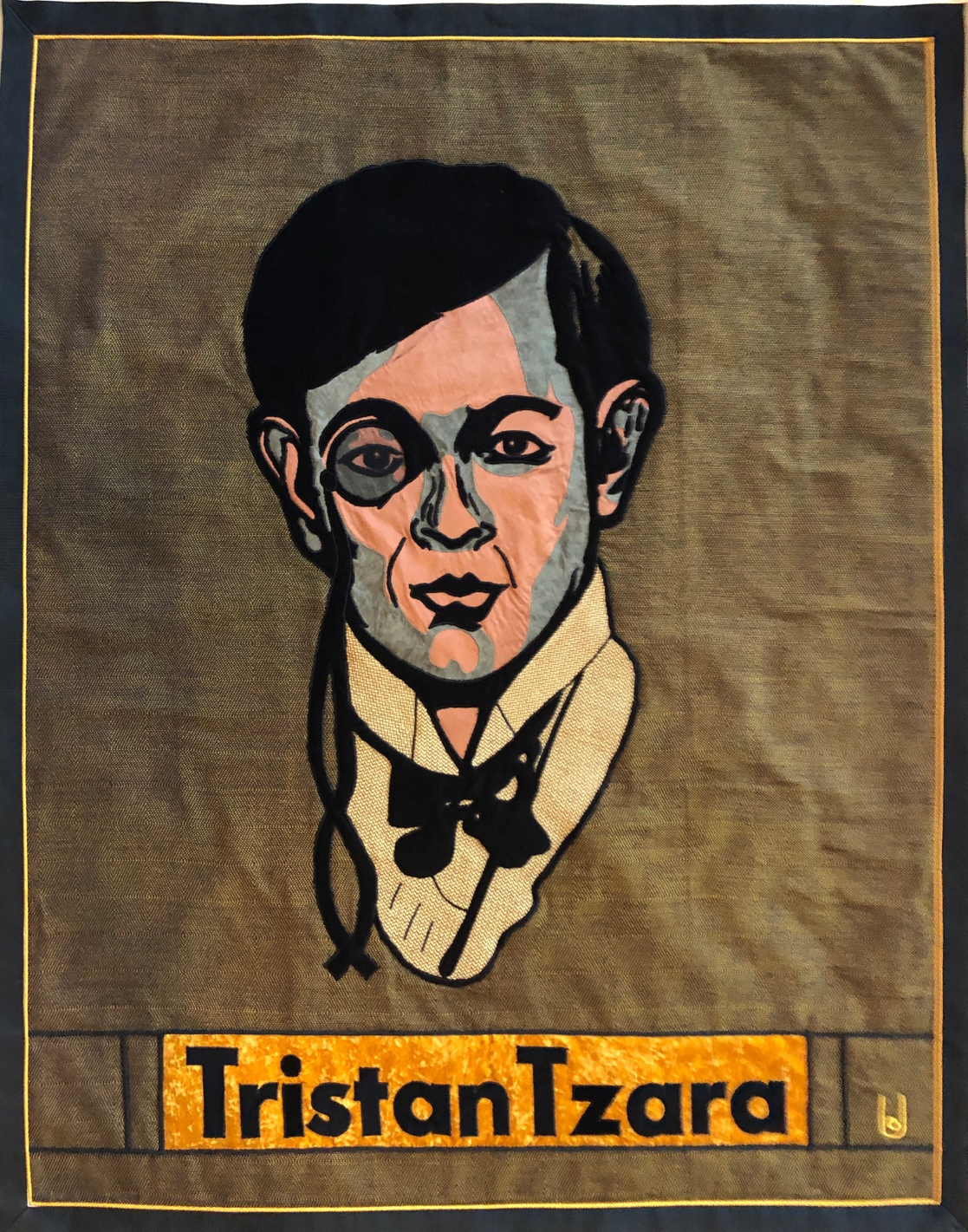

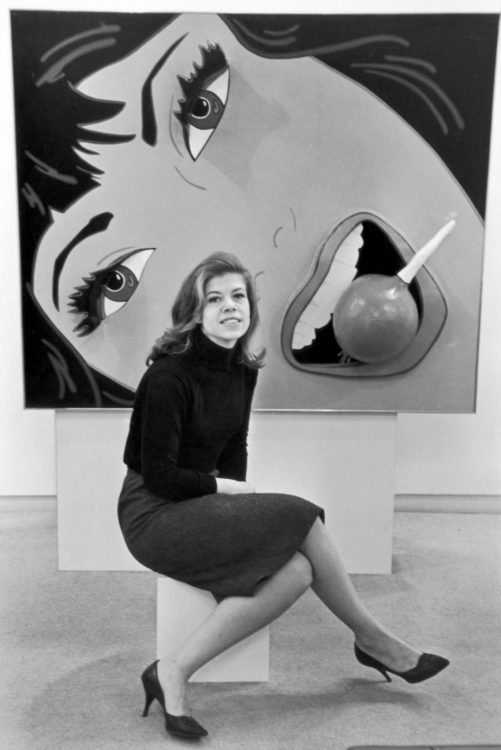

Originaire d’Allemagne, Ulrike Ottinger s’installe à Paris de 1962 à 1969. À cette période, elle utilise à la fois le langage du pop art et celui de la nouvelle figuration. Ses peintures ont comme point de départ tout autant des publicités de magazines que des objets (tels des flippers) ou encore des événements politiques. Elle assiste aux séminaires de Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser et Pierre Bourdieu au Collège de France, qui sont pour elle des sources de réflexion. L’artiste conçoit son œuvre plastique comme une superposition de strates politiques, sociales et esthétiques qui analysent le mythe de la culture de masse. L’approche ethnographique, dans une forme de cinéma-vérité, du réalisateur Jean Rouch a une profonde influence sur elle. Elle écrit son premier scénario de film en 1966, Die Mongolische Doppelschublade [Le double tiroir mongol].

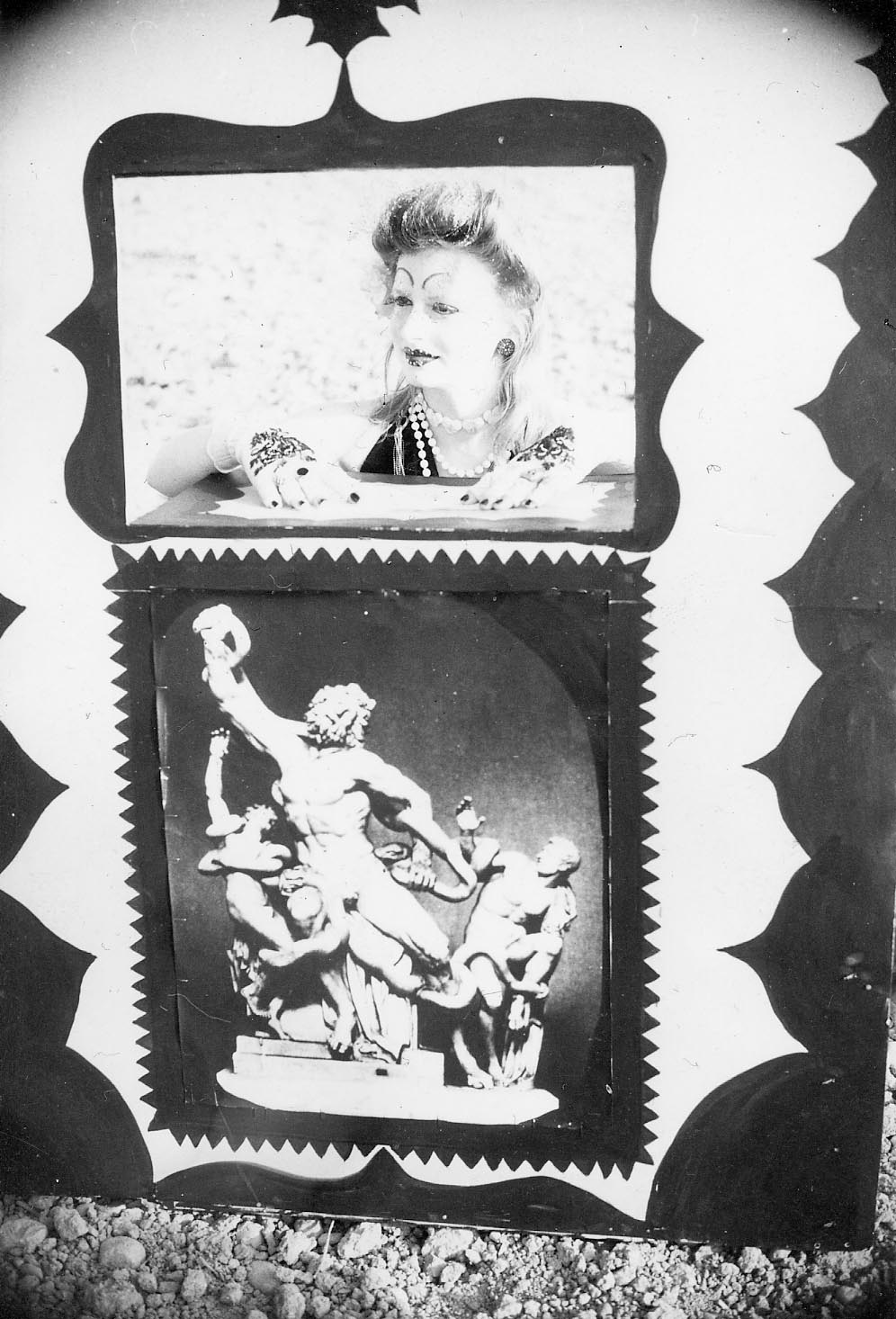

À son retour en Allemagne, en 1969, U. Ottinger fonde le ciné-club Visuell avec l’Universität Konstanz, pour projeter des films internationaux indépendants et historiques et organiser des expositions. Au même moment, elle ouvre la galerie Galeriepress, dans laquelle elle présente les travaux d’Allan Kaprow (1927-2006), de Richard Hamilton (1922-2011) ou de David Hockney (né en 1937), pour ne citer qu’eux. De 1971 à 1973, elle tourne son premier film, Laokoon und Söhne [Laocoon et fils]. Elle s’installe à Berlin en 1973 et réalise, en 1977, Madame X – Eine absolute Herrscherin [Madame X – Une souveraine absolue], qui est applaudi par la critique internationale mais choque le grand public. Elle est aussi connue pour ses très nombreux documentaires ; le premier, China. Die Künste – Der Alltag [Chine. Les arts – Le quotidien, 1985], est le fruit des différents voyages en Asie, où elle s’est rendue pendant plusieurs années. À la frontière de la fiction et du documentaire, Johanna d’Arc of Mongolia, qui a pour unité de lieu le Transsibérien, sort en 1989. La ville dans laquelle elle vit lui inspire aussi un documentaire : Countdown (1990) retrace la chute du mur et la réunification de l’Allemagne.

Lorsqu’elle prépare ses films et documentaires, l’artiste prend des photographies qui ont une existence à part entière et ont fait l’objet de nombreuses expositions. Elles sont bien souvent compilées dans des story-boards, que l’on pourrait aussi qualifier de livres d’artiste. C’est par la peinture, la photographie et la performance qu’elle en vient au cinéma. Celle que l’on surnomme souvent la « reine de l’underground de Berlin » est aujourd’hui une réalisatrice à l’œuvre prolifique, dont les films sont un voyage où se croisent souvent les thèmes de l’exotisme, du rituel et de l’exclusion. En 2020, dans son documentaire Paris calligrammes, U. Ottinger livre, à travers ses souvenirs de jeune artiste plasticienne, un portrait en images du Paris des années 1960, en pleine mutation.

Publication réalisée en partenariat avec le musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice, dans le cadre de l’exposition She-Bam Pow POP Wizz ! Les amazones du POP (1961-1973).

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions