Critique

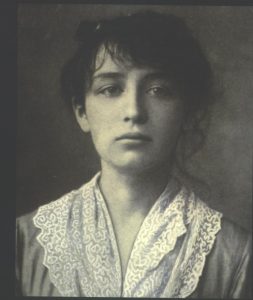

Le musée Camille Claudel, ouvert depuis le 26 mars 2017 à Nogent-sur-Seine, ne doit pas laisser surprendre par son intitulé. Cette institution au nom prometteur pour quiconque s’intéresse plus particulièrement à Camille Claudel (1864-1943), ou aux femmes artistes, est avant tout un musée de la sculpture française de 1880 à 1914. Ses collections sont celles de l’ancien musée municipal Dubois-Boucher, du nom des deux sculpteurs Paul Dubois et Alfred Boucher, tous deux originaires de Nogent-sur-Seine, et dont la ville conserve les fonds d’atelier, en plus des nombreuses sculptures de Joseph Marius Ramus. En ce qui concerne Camille Claudel, le musée détient la plus importante collection au monde de ses œuvres et sur deux-cent exposées, quarante-trois sont d’elle, réparties dans sept salles sur quinze.

Si on se plonge seul·e dans l’art de Claudel, on risque d’être livré·e à soi-même, sans textes de salle ni de cartels développés dans une muséographie aux espaces numérotés. Situées à l’étage et au rez-de-chaussée, les salles consacrées à Claudel ont été pensées chronologiquement et débutent par sa formation auprès d’Alfred Boucher, puis dans l’atelier d’Auguste Rodin. Les sculptures de l’élève et du maître sont exposées côte à côte, mettant en évidence la correspondance formelle entre elles, notamment dans le cas de La Jeune fille à la gerbe de Claudel et Galatée de Rodin. Cette simultanéité des recherches est par ailleurs plus amplement expliquée par l’historienne de l’art Anne-Marie Paris et Antoinette Le Normand-Romain, conservatrice générale des musées, dans un documentaire projeté à mi-parcours qui demeure un précieux – et l’unique – outil de médiation pour comprendre la carrière de Claudel.

Dans la section « Camille Claudel portraitiste » on retrouve notamment au centre de cette galerie de portraits, l’impressionnante Petite Châtelaine, un dépôt de La Piscine de Roubaix, ainsi que les bustes de Paul Claudel et d’Auguste Rodin. Au rez-de-chaussée, le groupe de L’Âge mûr est exposé dans un parti pris muséographique qui propose une lecture autobiographique de son iconographie, laissant volontairement planer sur l’œuvre l’ombre de la rupture amoureuse des deux artistes, tant le bronze est cerné de sculptures de Rodin pour lesquelles Claudel a prêté ses traits1. La dernière salle « des croquis d’après nature à Persée et la Gorgone » a pour principal intérêt le marbre éponyme, une œuvre dont les dimensions importantes tranchent avec celles des petits bronzes de sa production de la fin des années 1890.

L’absence de documents (graphiques, photographiques, ou épistolaires) de la main de Camille Claudel, ou la concernant directement, désincarne quelque peu un parcours jalonné de citations qui ne sont pas d’elle2 . Ce sont les hommes qui parlent d’elle, à l’instar de Rodin, dont la célèbre formule « Je lui ai montré où trouver de l’or mais l’or qu’elle trouve est bien à elle » est reproduite dès la première salle. Le malentendu ici est avant tout suscité par le nom du musée. Il y a un horizon d’attente, un enthousiasme même, si l’on s’intéresse précisément aux femmes artistes et à la sculptrice, or, partout son nom plane, et pourtant, elle nous échappe. Le musée dans son ensemble n’en est pas moins intéressant, doté ainsi d’une collection dont les amateur·trice·s de sculpture peuvent, à juste titre, se réjouir car l’on y découvre des œuvres de sculpteurs peu connus et des pièces jamais, ou rarement, exposées. Cependant, celles et ceux qui s’attendaient à visiter enfin le premier musée monographique d’une femme artiste en France seront un peu refroidis ; c’est un musée de sculpture avant d’être celui d’une sculptrice.

Certaines lectures biographiques de l’œuvre qui proposent de voir dans ce groupe Camille Claudel implorant Auguste Rodin emporté par Rose Beuret, sont désormais relativisées par une remise en contexte de la production de Claudel dans le courant symboliste fin de siècle et l’étude de la réception de ses œuvres exposées aux Salons. Voir notamment l’analyse de l’historienne de l’art Claudine Mitchell, dans son essai « Intellectualité et sexualité : Camille Claudel, femme sculpteur fin de siècle », cat. exp. Camille Claudel (1864-1943), Paris, Musée Rodin/Gallimard ; Madrid, Fundacion Mapfre, 2008, pp. 81-101.

2

Excepté le titre de section « croquis d’après nature » – qui est de Camille Claudel, les citations reproduites sont d’Auguste Rodin, Mathias Morhardt, Paul Claudel, et Eugène Blot. Si leur rôle dans la carrière de Camille Claudel n’est pas à minimiser tant il fut important à plusieurs titres, on peut regretter l’absence de reproduction de lettres extraites de la correspondance de Camille Claudel, régulièrement rééditée (Camille Claudel, Correspondance, édition d’Anne Rivière et Bruno Gaudichon, 3e édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, 2014).