Recherche

VALIE EXPORT est artiste, auteure et cinéaste. À travers la re-production de ses performances, par leur fixation dans un format de film ou de vidéo, elle a procédé à une forme de « re-médiation » de l’actionnisme.1 Utilisant ce format comme une sorte de correctif féministe apporté à « l’art direct », elle écrit dans son manifeste : « L’actionnisme féministe vise à transformer l’objet d’une histoire naturelle masculine, la “femme” dans sa matérialité, asservie et réduite à l’état d’esclave par son mâle démiurge, pour en faire une actrice et créatrice indépendante, sujet de sa propre histoire.2 » Pour l’artiste, c’est bien l’histoire de l’expérience féminine qui constitue la source première de l’actionnisme féministe.3

Dans les thèses de VALIE EXPORT, cette histoire n’est pas celle d’une psychologie des sexes, mais renvoie plutôt aux dimensions de l’existence qui sont produites par les dynamiques sociétales et par l’éducation. Considérons, à titre d’exemple, la régression enregistrée au sein du foyer après la Seconde Guerre mondiale : il y avait là un effet du fascisme, agissant comme un repli violemment conservateur, venu s’imposer dans la vie quotidienne. S’agissait-il dès lors d’une bataille perdue par les femmes, comme certains ont pu le prétendre, ou plutôt d’une victoire et d’une avancée du fascisme lui-même, de la violence et de l’autoritarisme virilisés ? Quelle était l’orientation directionnelle du phénomène ? Comment le genre est-il configuré dans l’œuvre de VALIE EXPORT ? Quelle est la nature de la violence qui est à l’œuvre ?

Action corporelle (Body Action)

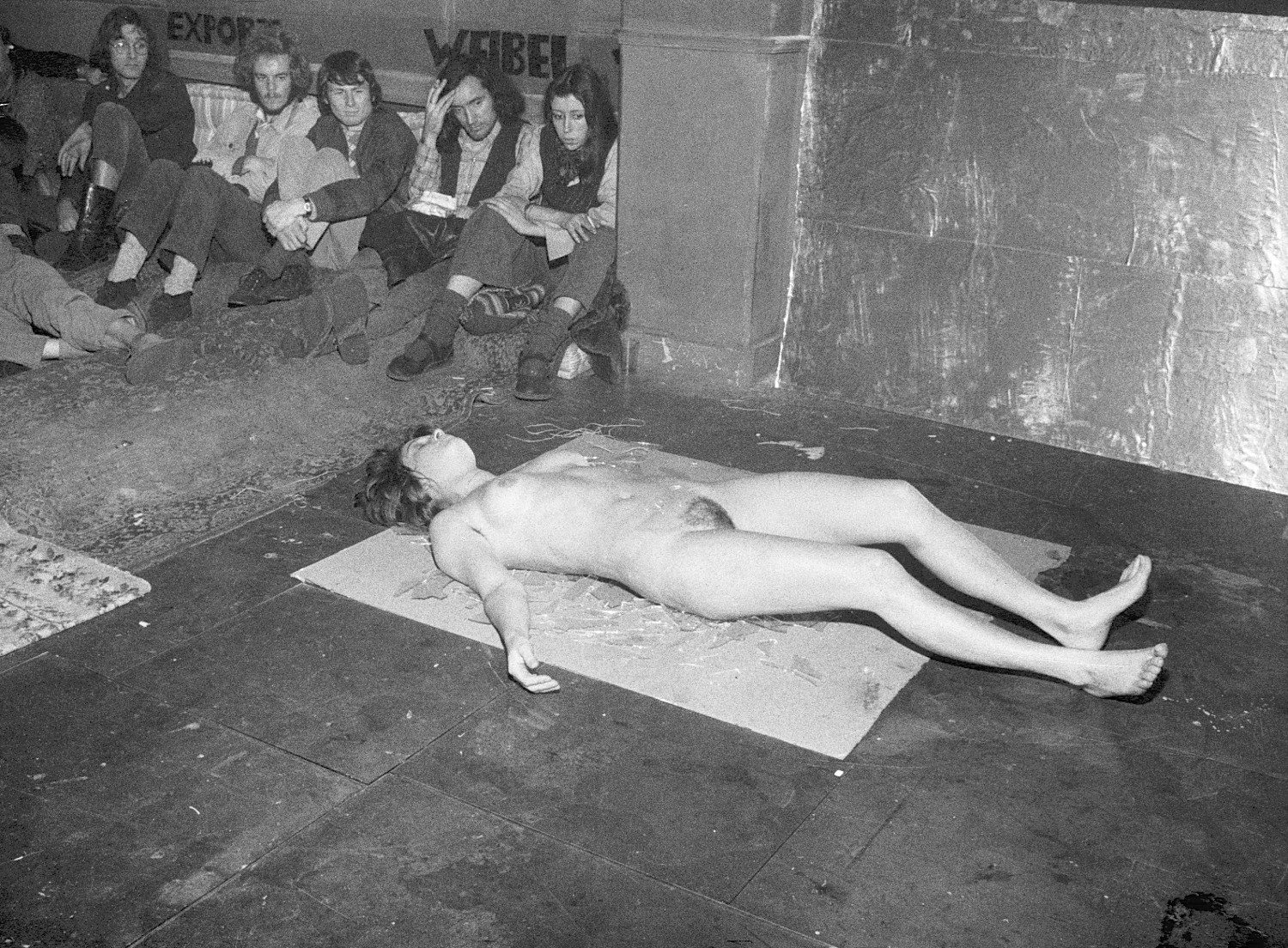

Dans Eros/ion (1971), VALIE EXPORT se roule nue sur des tessons de verre qui produisent sur sa peau de petites entailles4. Elle fait ensuite rouler son corps sur du papier, où il laisse la trace de ces lésions – des images imprimées à partir des incisions de la peau. Je m’intéresse en particulier à l’espace produit autour de cette œuvre, en même temps qu’à une autre trilogie d’actions corporelles présentées, elles aussi, au début des années 1970. Nous pouvons affirmer que, dans ces différents espaces, l’artiste traite de la douleur (une douleur de facto légère, mais qui fait mal à voir) et l’énergie de la résistance5.

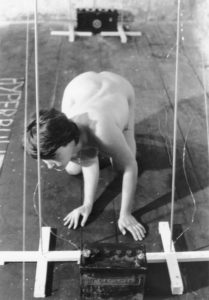

Dans Hyperbulie, une performance filmée en vidéo en 1973, nous découvrons une interprète, entièrement dévêtue, qui entreprend d’évoluer dans un espace contraint. À l’intérieur du cadre délimité par des câbles électriques tendus en parallèle, alimentés par des batteries qui délivrent de petites décharges, elle suit (physiquement) le parcours des fils électrifiés, se déplaçant en rythme d’un côté à l’autre, de façon légère et répétitive, tandis que son visage effleure sans cesse les fils. L’interprète débute en position debout mais, après un moment au contact douloureux du matériau, elle s’affaisse peu à peu et tombe à genoux, avant de parvenir à s’échapper au prix d’un sursaut de volonté frénétique – ou pathologique. Cette action corps-matériau que met en scène Hyperbulie vient en l’occurrence s’insérer dans un triptyque. Avant, il y avait eu Kausalgie (terme désignant une douleur lancinante comme une brûlure, causée par un stimulus externe qui peut être tactile, acoustique ou optique). Après, il y aura Asemie (qui désigne pour sa part la perte de la faculté de comprendre ou d’exprimer des signes ou des symboles, c’est-à-dire la perte de la communication mimique).

Les fils électrifiés renvoient à la contrainte des déterminismes imposés par la société. Pour VALIE EXPORT, cette œuvre exprime ainsi le fait que le corps est marqué, qu’il porte les stigmates de la matrice sociale, laquelle le réduit à l’état d’animal domestique, privé de dents6. Les fils électriques épuisent les forces de l’être humain qu’ils retiennent captif. Nous sommes confrontés à l’humanité de cette femme réduite à son animalité.7 La société se referme sur le sujet comme une prison. Le corps, réifié et mortifié, ne fait plus qu’un avec ce qui le contraint. Roswitha Mueller a pu notamment affirmer que « les fils électriques figurent ceux qui sont utilisés pour faire paître le c(h)attel8 », jouant en anglais sur la proximité entre cattle (le bétail) et chattel (les biens meubles, le mobilier), termes presque homophones qu’elle associe ici de façon délibérément transparente. La combinaison de ces deux termes résume la teneur de son jeu de mot – l’animalité – et signale une modalité de la propriété du bien possédé qui, selon le cadre juridique, ne faisait pas référence dans les mêmes termes aux épouses blanches de la bourgeoisie et aux esclaves. Il y a cependant ici un problème évident dans l’analogie qui est établie entre la façon dont la femme blanche mariée est liée son époux et celle dont les esclaves le sont à leurs propriétaires. Il est en effet fort peu probable que les esclaves aient pu considérer leur expérience comme étant comparable à celle des femmes blanches mariées. La tentative d’analogie de Mueller ne fonctionne par conséquent que dans un sens.

VALIE EXPORT a choisi comme titre Hyperbulie, que l’on pourrait traduire en français par « hyperboulie ». Ce terme désigne ici la propension à prendre un grand nombre de décisions, avec une extrême rapidité, dans un état qui peut être qualifié de névrotique. Le préfixe hyper, indiquant l’excès, l’exagération, est adjoint à boulie, du grec ancien βούλησις (boulêsis), dont le sens se rapproche de ce que l’on désignerait aujourd’hui sous le nom de « volonté ». Revêtu de son préfixe privatif « a », le terme aboulie renvoie donc, à l’inverse, à une forme d’inhibition ou de pathologie de la volonté, un affaiblissement de la motivation pouvant aller jusqu’à la disparition de toute résolution. Même si le bref compte rendu que Mueller fait d’Hyperbulie ne semble ni étrange ni erroné, il y aurait cependant bien plus à en dire. Pour être précis, il y aurait davantage à tirer d’une discussion autour de la façon dont la répétition et la paralysie psychique, dans leur combinaison avec la volition et l’action, interviennent – en tant que thématique et en tant que geste confinant à l’excès – comme autant d’aspects emblématiques du travail de VALIE EXPORT, mais aussi de l’actionnisme féministe. Comment, par conséquent, faut-il comprendre la distinction qui est faite entre l’action, l’activité, l’« Aktionismus » (entendu comme une suractivité sous l’égide du capital), ou encore la praxis dans l’histoire ? Quels sont les actes qui ne peuvent être simplement volontaires ? La fuite, dans Hyperbulie, constitue-t-elle un acte de foi ? Ou constitue-t-elle au contraire un sacrifice – toute tentative d’échapper à la domination présentant au demeurant ce potentiel de se muer en une forme de sacrifice ? La personne est enfermée dans une cage, emprisonnée – référence qui touche aussi aux limites du sujet en tant que sujet capable d’exprimer une revendication subjective à l’autonomie formelle au travers de son « libre arbitre » et de sa capacité de choix. Ici, il nous est donné d’observer comment tout cela peut être déconstruit par un effort surhumain de la volonté. Cette œuvre d’art peut-elle prétendre à l’autonomie objective ?

Construction

Si nous bondissons dans le temps jusqu’à son essai de 1988 intitulé « The Real and its Double: The Body », nous pourrons constater que VALIE EXPORT y prône une redéfinition de la relation du corps à ses outils. Elle affirme en effet, de façon plutôt surprenante, que le corps est capable de s’augmenter pour incorporer en lui des objets (des outils), dans une pratique métonymique ou substitutive de la relation entre le corps et l’objet qui lui est extérieur. L’essai débute par un passage tiré de l’ouvrage passablement pessimiste de Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (1930) :

« Grâce à tous ses instruments, l’homme perfectionne ses organes – moteurs aussi bien que sensoriels –, ou bien élargit considérablement les limites de leur pouvoir. Les machines à moteur le dotent de forces gigantesques aussi faciles à diriger à son gré que celles de ses muscles ; grâce au navire et à l’avion, ni l’eau ni l’air ne peuvent entraver ses déplacements. Avec les lunettes, il corrige les défauts des lentilles de ses yeux ; le télescope lui permet de voir à des distances extrêmement lointaines, et le microscope de dépasser les limites étroites assignées à sa vision par la structure de sa rétine. Avec l’appareil photographique, il s’est assuré un instrument qui fixe les apparences fugitives, le disque du gramophone lui rend le même service quant aux impressions sonores éphémères ; et ces deux appareils ne sont au fond que des matérialisations de la faculté qui lui a été donnée de se souvenir, autrement dit de sa mémoire. À l’aide du téléphone, il entend loin, à des distances que les contes de fées eux-mêmes tiendraient pour infranchissables. À l’origine, l’écriture était le langage de l’absent, et la maison d’habitation, le substitut du corps maternel, cette toute première demeure dont la nostalgie persiste probablement toujours, où l’on était en sécurité et où l’on se sentait si bien.9 »

VALIE EXPORT semble trouver dans cet extrait de Freud une nouvelle pierre apportée à l’édification d’une théorie des médias et de la technologie, à l’endroit précis où celle-ci rencontre la réalité du corps. La proposition freudienne selon laquelle les outils participent de l’expansion du corps humain, révélant ainsi ses limites en même temps qu’ils les brouillent, est en effet pertinente si l’on se place dans la perspective où un outil peut être les deux à la fois, à savoir une partie d’un organe naturel et, en même temps, une prothèse artificielle. Dans les recherches qu’elle mène sur la signification du corps de la femme, et sur la relation de ce corps à la reproduction (du capital et de la main d’œuvre future), et aux techniques de reproduction (les outils), VALIE EXPORT s’appuie sur le texte de Freud pour dé-naturaliser la faculté du corps de reproduire la vie humaine et, par là même, pour libérer la femme de son imbrication dans des déterminations sexuées. L’outil s’entend ici à la fois comme une « expansion », un « perfectionnement » et une « transgression » de l’organisme humain : nul besoin, par conséquent, d’envisager le corps humain comme une entité déterminée par la biologie10.

En outre, son analyse du foyer, VALIE EXPORT approfondit encore cette exploration, puisque celui-ci « se substitue à la matrice maternelle, non seulement parce que l’embryon est devenu un adulte, mais parce que la civilisation elle-même commence à se substituer à la nature et à la réprimer, dans l’imposition du principe de réalité.11 » L’artiste souligne ici la nature dialectique de ce processus : il nous est impossible de comprendre la plus élémentaire notion d’émancipation à travers le prisme de notre adaptation aux outils technologiques et de leur adoption, parce qu’ils sont eux aussi impliqués dans l’assujettissement et la répression des peuples sous la bannière de la « civilisation ». C’est en ce sens que VALIE EXPORT peut écrire que « la culture (…) implique aussi toujours le fait de civiliser les corps, une extension technique et une expansion du corps.12 » VALIE EXPORT fait ici une proposition inhabituelle, considérant qu’à travers la culture et le développement de l’égo, le corps humain, une fois pénétré par les processus technologiques, devient lui aussi extérieur à l’être, au Soi ; le corps fait alors partie à son tour du monde extérieur et, dissocié du sujet, lui devient étranger. VALIE EXPORT écrira ainsi :

Par l’intermédiaire de son corps, la femme devient un élément de la grammaire sociale du désir masculin. Et à travers la grammaire sociale du corps, dans laquelle les caractères féminins tels que les seins, le ventre, les fesses ou les jambes se muent en unités linguistiques interchangeables, la femme elle-même devient interchangeable, oblitérée et, en ce sens, comme le dit Lacan, elle cesse d’exister. C’est précisément par cette référence au corps, aux caractéristiques féminines du corps (par exemple, l’utérus par opposition au phallus) que la femme se résout à sa propre dissolution dans la structure patriarcale de notre civilisation. […] Et c’est précisément parce que la femme en tant que catégorie n’existe pas qu’elle doit être construite. 13 »

Cette notion de construction intervient donc de façon rétroactive, et elle repose, « comme le dit Lacan », sur l’idée que la femme se trouve évacuée et remplacée par le registre symbolique. De plus, selon VALIE EXPORT, du fait de la conception idéologique de la féminité et de la façon dont cette idéologie opère, « celle qui se croit en mesure de trouver une détermination du Soi dans les caractéristiques physiques féminines et dans les fonctions sexuelles ne fait en réalité qu’accentuer encore davantage sa propre détermination par l’homme ».14 On trouve là deux déterminants sociologiques distincts, qui construisent la « femme » en tant que catégorie, à partir de son état d’origine, qui est celui d’une absence. Les deux déterminants à l’œuvre sont, premièrement, la qualité culturelle quasi prosthétique du corps et, deuxièmement, la détermination genrée de ce corps. En outre, dans ces réflexions parfois contradictoires autour de l’exploration des notions de corps et de genre, le corps de la femme constitue une cible de choix pour la raison instrumentale – en tant qu’objet par excellence parmi d’autres objets d’échange. VALIE EXPORT affirme ainsi, avec Freud et en s’appuyant sur la culture, que le corps est entièrement construit par le truchement de la rationalisation et des progrès de la technologie moderne.

VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino, 1968-1971, performance, © VALIE EXPORT

VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino, 1968-1971, performance, © VALIE EXPORT

Le piège cinématographique

Dans Tapp und Tastkino (1968-1971), l’interprète porte sur sa poitrine une boîte qui figure un « mini cinéma » comportant même son rideau de scène.15 Équipé d’un mégaphone, son collaborateur, Peter Weibel, invite les consommateurs ou le public à faire pénétrer leurs mains dans ce cinéma. Les spectateurs sont donc encouragés à toucher les seins qui se trouvent à l’intérieur la boîte. Pendant ce temps, celle qui porte le dispositif continue de les regarder dans les yeux : le regard est re-tourné. Tapp und Tastkino interrompt de façon radicale ce que Laura Mulvey désignera plus tard sous le terme de « regard scopophile » (c’est-à-dire propre au plaisir de regarder).16 La racine tast-, qui signifie « toucher », produit en allemand des dérivés tels que « tactile » (taktil), « en tâtonnant » (tastend), ou encore « en tripotant » et « en hésitant » (au sens où une tentative peut être hésitante). La façon de toucher le dispositif cinématographique doit par conséquent procéder d’un contact hésitant, se faire à tâtons, par tripotage. Un toucher qui pelote dans le noir, tout en s’avançant dans un piège ?

Dans les descriptions qu’elle-même fait de l’œuvre, VALIE EXPORT oscille souvent entre les l’appellation de Film et celle de Kino. Le thème principal se déplace ainsi de façon plus ou moins ambiguë, puisqu’il concerne tour à tour l’écran tactile du film (les seins) ou bien la boîte noire rétrécie d’un cinéma en miniature, hésitant de ce fait entre l’écran de projection, c’est-à-dire la toile (Leinwand, devenue Hautleinwand ou « toile de peau ») et l’espace peuplé de spectateurs. Dans la description qu’elle propose du film, l’artiste écrit ainsi « die taktile Rezeption feit gegen den Betrug des Voyeurismus ».17 Elle affirme en outre que, tant que le citoyen (Bürger) se contente d’une copie qui reproduit la liberté sexuelle (reproduzierte Kopie sexueller Freiheit), l’État peut éviter, ou s’épargner, une véritable révolution sexuelle.18 Quelle forme de révolution sexuelle serait-elle susceptible de venir à bout de l’État ? À quoi ressemblerait une véritable révolution sexuelle ? (Une décennie plus tard, VALIE EXPORT choisira d’ailleurs de revisiter son concept d’auto-détermination sexuelle de la femme, déclarant que cette auto-détermination se fait aux dépends de la femme « actionniste ».)

La première performance d’Aktionhose: Genitalpanik s’est tenue dans un cinéma de Munich, avant de donner lieu à une série d’affiches. VALIE EXPORT y apparaît portant un jean dont l’entrejambe a été découpé (le mythe entretenu autour de l’œuvre prétend en outre qu’elle brandissait également une arme à feu durant la performance)19. Sivia Eiblmayr a pu décrire la dialectique d’Aktionhose: Genitalpanik en suggérant que le triangle découpé dans le jean produit une image positive de l’appareil génital féminin, mais qu’il renvoie et confronte aussi le public à son négatif, le spectre d’une angoisse, celle de la castration (l’œuvre faisant en l’occurrence ouvertement référence à la théorie de l’angoisse de la castration chez Freud, cette Panik qui, précisément, produit la « différence sexuelle »). Le complexe de castration est ainsi incarné sous la forme d’un corps en chair et en os, plutôt que par la reproduction d’une image20. Il y a là une forme d’agression. Un corps changé en arme. La logique n’est pas sans rappeler ici celle de Tapp und Tastkino, dans le sens où ces œuvres de « cinéma élargi », ou augmenté (expanded cinema) se concentrent très directement sur des objets fétichisés dans et par la société. Ces œuvres constituent une tentative première de réaliser un saut, un bond en avant, en suturant ensemble différentes thématiques : la façon dont l’image de la femme et la catégorie femme sont produites par le cinéma, la publicité et la pornographie et, en regard, la façon dont ces phénomènes rencontrent le désir et la fétichisation. Les œuvres d’expanded cinema livrent un commentaire critique de l’image qui est projetée sur les écrans, par la négation et la transformation de son matériau même : l’image est évacuée hors champ et remplacée par des seins ou des organes génitaux bien réels. La dimension prothétique freudienne est ainsi renversée, et la prothèse réintègre le corps. C’est la violence mythifiée, conçue comme un destin, éternellement répétée et reproduite, celle qui assigne généralement aux femmes un rôle déterminé dans la famille et la société, qui se trouve ici mise à mal.

Les écrits et les œuvres de VALIE EXPORT, proposent une exploration de la métaphysique mais aussi de la transformation (ou « transfiguration ») du corps, et de la « femme » en tant que catégorie : la « femme » n’existe pas et doit par conséquent être construite. Elles intègrent également une recherche du comment cette « femme » est construite. À cela s’ajoute une affirmation de la substitution métonymique des différentes parties du corps par les outils : une extension et une externalisation du corps dans lesquelles, comme je l’ai montré avec l’exemple d’Hyperbulie, le corps de l’interprète est réifié par les contraintes qui s’imposent à lui et ne fait plus qu’un avec ces contraintes. Celles-ci incarnent la violence de l’appareil sociétal (la frontière, la société civile), dont la fonction a de tout temps été celle d’une oppression. Les œuvres de « cinéma élargi » montrent quant à elles une translation du cinéma, en sa qualité d’industrie culturelle, via une fixation sur des parties du corps fétichisées – les seins et les organes génitaux féminins. Ces œuvres portent aussi une critique à l’égard de la consommation d’une iconographie féminine (la femme en tant qu’objet sexuel).

Dans un texte de 1987 intitulé « Corpus More Geometrico », VALIE EXPORT emboîte le pas à Maurice Merleau-Ponty lorsqu’il affirme : « Ce n’est pas à l’objet physique que le corps peut être comparé, mais plutôt à l’œuvre d’art.21 » Le corps est transfiguré, passant du domaine de l’objet à celui du signe. Pour VALIE EXPORT, il est absolument crucial que le corps ne soit pas simplement un instrument, mais qu’il soit simultanément un corps et son image. Elle prend l’exemple de l’Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, pour montrer comment le corps représenté dans ce dessin est étiré simultanément dans un cercle et dans un carré, se transformant ainsi en roue. C’est cette même idée qu’elle a exploré dans sa série de photographies intitulée Körper Konfigurationen (1976). Sur ces clichés, son corps est photographié à l’appui de différentes formes géométriques et de différents angles, dans des situations répertoriées « maison, ville, campagne ».22 Le corps est ici exposé à des quantités mesurables, et il est mû par la force de cette mesure. Pourtant, sa fixation sur le support photographique, par l’arrêt sur une image, évoque le caractère figé de l’histoire culturelle qui, pour VALIE EXPORT, est l’histoire d’un silence recouvrant le corps.23

Pour reprendre les termes de l’artiste : « In der Metaphor des Körpers als Maschine verfällt der Körper einer grausamen Ökonomie und Funktionalität.24 »

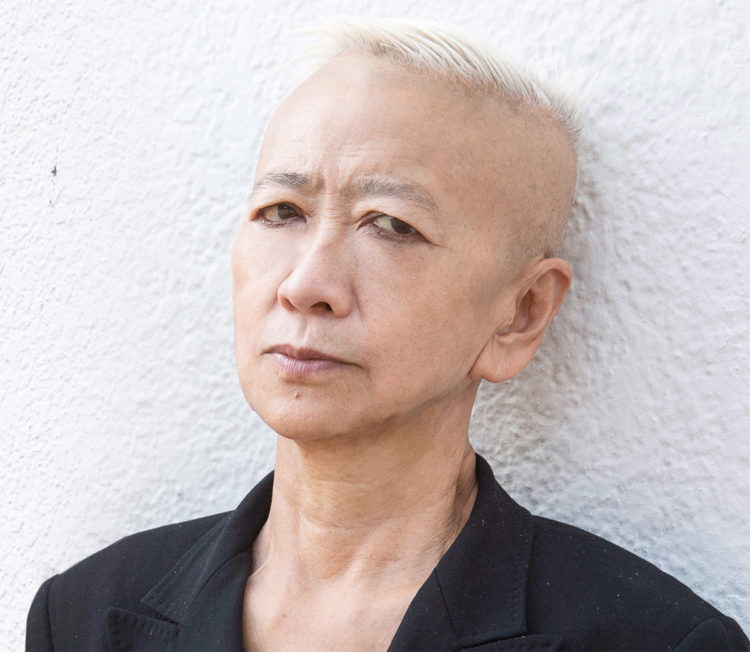

Rose-Anne Gush est doctorante à l’université de Leeds. Son projet de thèse, provisoirement intitulé Artistic Labour of the Body, explore le travail de VALIE EXPORT et celui d’Elfriede Jelinek, à la lumière et, le cas échéant, en allant à l’encontre des théories critiques de l’art et de l’esthétique, du féminisme et de la psychanalyse. Elle est l’auteure de plusieurs publications sur l’art, la photographie, la théorie critique et le féminisme. Elle vit actuellement à Vienne.

Dans sa forme initiale et ses formes antérieures, l’actionnisme viennois a d’abord été désigné sous le nom d’« Art direct » ou « Art total ». L’actionnisme est un mouvement qui s’est affranchi de la représentation picturale pour s’inviter dans la vraie vie, et qui visait à agir directement sur la réalité, à laquelle il revendiquait un accès immédiat (le concept de « réalité » s’entendant ici simplement comme ce qui existe en dehors du champ de la représentation artistique). Dans les années soixante, l’actionnisme a soulevé un vent de scandale qui, comme le note Peter Weibel, « a éclaté lorsque le corps nu est apparu dans la sphère sociale. » Dans cet espace social figuré de façon inédite, l’actionnisme viennois a tâché (souvent même avec des conséquences juridiques) de reconfigurer ce corps dans la « réalité ». Peter Weibel, in Green Malcolm, Brus, Muehl, Nitsch, Schwarzkogler: Writings of the Vienna Actionists, Londres, Atlas Press, 1999, p. 15.

2

VALIE EXPORT, « Aspects of Feminist Actionism », New German Critique, n° 47, printemps-été 1989, pp. 69-92, p. 71.

3

Ibid.

4

Eros/ion a notamment fait l’objet d’une performance à l’Electric Cinema d’Amsterdam ou au Film-Maker’s Co-op de Londres, entre autres lieux où elle s’est tenue.

5

L’« actionnisme féministe » explore l’histoire récente de femmes engagées dans la douloureuse énergie de la résistance. Il revendique certains éléments du surréalisme qui a, dans le même temps, « radicalisé l’image de la femme et l’a obscurcie en lui forgeant une mythologie ». Mais l’actionnisme féministe se réclame également d’autres mouvements, comme l’Art informel, où l’expérience introspective des toiles de Maria Lassnig, exprimant la tension des corps, est ensuite transférée à la kinesthésie et aux danses du corps de Simone Forti. Il peut renvoyer aussi aux œuvres sexuellement provocantes de Niki de Saint Phalle qui, pourtant, culminent dans un refus. Yayoi Kusama à ses débuts ou encore Marina Abramović font toutes deux partie de ce même récit, tout comme certaines œuvres d’Ann Halprin, Yvonne Rainer et Trisha Brown. Pour VALIE EXPORT, l’écriture corporelle de Mallarmé trouve sa conclusion logique dans son inscription – au sens propre – sur le corps des actionnistes féministes, revendiquant selon l’artiste leur individualité dans l’opposition à la culture dominante. Vers la fin de son essai, et en référence à sa propre démarche pour Tapp und Tastkino, en 1968, VALIE EXPORT entreprend de réviser son concept d’autodétermination sexuelle de la femme, affirmant que celle-ci se fait aux dépends de la femme « actionniste ».

6

VALIE EXPORT, texte d’archives, Generali Foundation (1973). VALIE EXPORT écrit : « so dass der Mensch – dessen Körper mit dem Stigmata der sozialen Matrix bedeckt ist – ein gezähmtes Tier wird » (« de telle sorte que l’être humain – dont le corps est couvert des stigmates de la matrice sociale – se change en animal apprivoisé »).

7

VALIE EXPORT, texte d’archives, Generali Foundation (1973). « Gezähmtes » pourrait aussi être conçu comme un jeu de mots sur la proximité, en allemand entre les termes « domestiqué » (gezähmt) et « pourvu de dents » (gezahnt).

8

Mueller Roswitha, VALIE EXPORT: Fragments of the Imagination, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1994, p. 41.

9

Elle adopte au demeurant une position tout à fait paradoxale, puisque ce texte est aussi l’un des écrits les plus pessimistes et les plus rétrogrades de Freud quant à la possibilité effective d’un changement social, alors que VALIE EXPORT l’utilise pour signaler une certaine conception d’une évolution sociale concrète. Dans l’édition anglaise, Sigmund Freud, Complete Psychological Works of Sigmund Freud, “The Future of an Illusion”, “Civilization and Its Discontents” and Other Works, vol. 21, Londres, Vintage Classics, 2001, p. 90.

10

VALIE EXPORT, « The Real and its Double: The Body » in Discourse, vol. 11, no 1, BODY // MASQUERADE, Wayne State University Press, automne-hiver 1988-89, p. 4.

11

Ibid., p. 4.

12

Ibid., p. 5.

13

Ibid., p. 10.

14

Ibid.

15

Tapp und Tastkino a été représenté à Vienne, Munich, Cologne, Amsterdam, Breda, Eindhoven et Londres. L’action mise en scène à Cologne introduisait une variation, puisque VALIE EXPORT y avait elle-même remplacé Weibel au mégaphone, tandis qu’Erika Meis portait la boîte du « cinéma » à la place de l’artiste.

16

Mulvey a théorisé les différentes façons dont « l’inconscient patriarcal a structuré la forme filmique ». Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema » in Visual and Other Pleasures, Indiana University Press, 1989, p. 14. Chez VALIE EXPORT, dans une œuvre comme Cutting (1967-68), cinq moments distincts délimitent une phase, ou une portion, de cinéma, avec la séquence suivante : « partie un : ouverture, un documentaire ; partie deux : propos parlés, un hommage à Marshall McLuhan ; partie trois : comédie, un hommage à Bazooka Joe ; partie quatre : film muet, un hommage à Greta Garbo ; partie cinq : fellation, un acte accompli en public. Langage corporel. » VALIE EXPORT, « Afflicting der Filme und Ordnungsbegriffe », texte d’archives, Generali Foundation.

17

(La réception tactile protège contre la fraude du voyeurisme.)

18

VALIE EXPORT, « Tapp und Tastfilm », texte d’archives, Generali Foundation.

19

On ne peut résolument pas écrire sur cette œuvre sans évoquer également les « polémiques » qui l’ont entourée. On a rapporté certains propos de VALIE EXPORT expliquant qu’elle avait arpenté les allées d’un cinéma porno en brandissant un fusil automatique, tandis que les spectateurs, qui attendaient le début de leur film, quittaient peu à peu la salle. Elle a déclaré ailleurs qu’elle ne tenait au contraire aucune arme, puis prétendu que l’action ne s’était pas déroulée dans un cinéma. La mythologie de l’œuvre persiste ainsi en tant qu’œuvre en soi. Le récit qu’en a fait Silvia Eiblmayr contribue à alimenter la « polémique », car sa description est elliptique. Dans un essai de 2014 intitulé « Actionmyth, History Panic: The entry of VALIE EXPORT’s Aktionhose: Genitalpanik into art history » Hilary Robinson s’efforce pour sa part de tirer l’affaire au clair. Elle tente de mettre en évidence les « erreurs » et d’écrire la véritable histoire de l’œuvre, « telle qu’elle s’est déroulée ». Robinson examine l’œuvre du point de vue de la chronologie, du médium employé, de son entrée dans « l’histoire », du geste qui la porte, et de la représentation. Son propos consiste à affirmer que « l’absence de fidélité à la réalité de l’œuvre a suscité le désaveu d’un geste de résistance féministe à l’égard d’un État conservateur et d’une politique de la sexualité » (p. 85). Sa lecture de l’œuvre suggère ainsi que « l’action » réside dans l’occupation d’un espace où politique sexuelle et politique étatique se rencontrent. Que veut-elle dire par là ? Dans sa tentative de déconstruire le mythe, elle soulève le problème que pose « l’image d’une femme portant un flingue », dans la mesure où il s’agit d’une image « facile à catonner à une vision fétichisée, et donc à priver de toute considération de politique étatique ou de résistance » (p. 87). Mais c’est d’art qu’il s’agit. Quelle compréhension Robinson peut-elle avoir de la politique imposée par l’État ? Elle ne tient pas compte, dans son essai, de la construction toute récente de l’État autrichien, ni des politiques culturelles soutenues par ce dernier. Tout ceci reste donc en partie obscur. Le propos de Robinson vise en effet à démontrer que toute tentative de rééditer la performance d’une œuvre de VALIE EXPORT la vide du sens politique qu’elle met en scène, ce qui réduit l’œuvre à de simples images, à une représentation de la politique. C’est une assez bonne analyse, qui se tient. Toutefois, ce qui est à mon sens particulièrement intéressant dans Aktionhose: Genitalpanik, c’est toute l’ambigüité qui entoure l’œuvre, et les questions qu’il est possible d’aborder à travers cette idée d’une femme faisant étalage de ses organes génitaux dans un cinéma. C’est en effet à ce niveau-là que l’œuvre opère sur le plan conceptuel, indépendamment de ce que l’on sait « vraiment » de la façon dont cela s’est « réellement » passé, ou de ce qui s’est passé tout court. Tel que je vois les choses, nous devons prendre au sérieux l’ensemble des mythes qui entourent l’œuvre, pour comprendre justement comment la violence du mythe opère au niveau de la société, comprendre comment elle est construite et reproduite. L’argumentation de Robinson tombe selon moi dans le piège qui consiste à vouloir authentifier l’œuvre. Il est plus intéressant de se poser la question du comment cette image d’une femme portant un flingue et un pantalon ouvert à l’entrejambes fait l’objet d’une transformation en fétiche et en icône – plus intéressant que de simplement « rectifier » l’histoire. Quelles médiations interviennent dans le processus ? La démarche simplement rectificative fait abstraction du stade auquel ces mythes acquièrent leur existence dans la société. Hilary Robinson, « Actionmyth, History Panic: The entry of VALIE EXPORT’s Aktionhose: Genitalpanik into art history », n. paradoxa. Vol. 32, pp. 84-89.

20

Silivia Eiblmayr, « Valie Export’s Feminist Actionism in the Context of Performance and Body Art in the 1960s and 1970s », in Allsopp, Ric/Scott deLahunta (Hrsg.) The Connected Body? An Interdisciplinary Approach to the Body and Performance, Amsterdam, 1996, p. 55.

21

Dans la traduction allemande sur laquelle s’appuie l’artiste : Nicht einem physikalischen Gegenstand, sondern eher einem Kunstwerk ist der Leib zu vergleichen. VALIE EXPORT, « Corpus More Geometrico » in Marianne Pitzen, Self: Neue Selbstbildnisse von Frauen: Fotografien, Frauen Museum, Bonn, 1987.

22

« Ich verwende die fotografische Fixierung in einem physikalischen Kontext (Haus, Stadt, Land) weil nicht die Bewegung des Körpers seine Bedeutung artikulieren soll, sondern ich den Körperkode aus gefrorenen Geschichte der Kultur, die eine Geschichte des Schweigens über den Körper ist, erzwingen. » (« J’utilise la fixation photographique dans un contexte physique (la maison, la ville, la campagne) parce que ce n’est pas le mouvement du corps qui doit articuler sa signification, mais moi qui dois au contraire contraindre le code corporel à s’extraire d’une histoire figée de la culture, qui est l’histoire d’un silence recouvrant le corps. ») Ibid.

23

Ibid.

24

(« Dans la métaphore du corps en tant que machine, le corps tombe sous l’emprise cruelle d’une économie et d’une fonctionnalité terribles. »)

Rose-Anne Gush, « VALIE EXPORT : Image et espace du corps » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 6 novembre 2017, consulté le 28 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/valie-export-image-espace-corps/.