Recherche

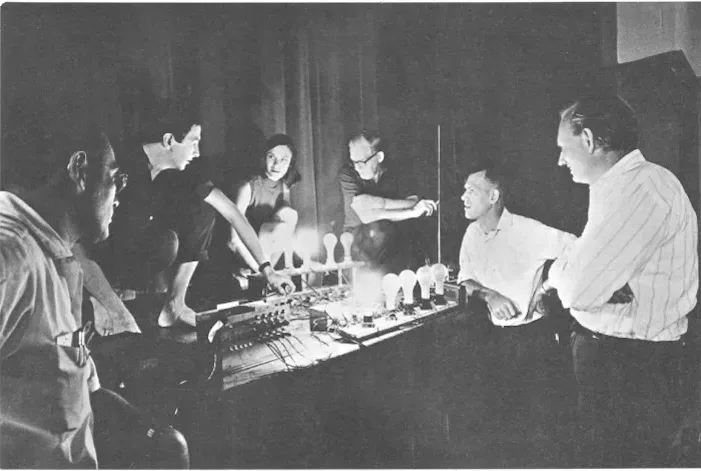

Robert Rauschenberg et Lucinda Childs discutant des capacités du système TEEM (Theatre Electronic Environmental Modulator) avec Herb Schneider, L.J. Robinson, Per Biorn et Billy Klüver à 9 Evenings : Theater and Engineering au 69th Regiment Armory, New York, du 13 au 23 octobre 1966. Photographie de Franny Breer. Courtesy de ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) / ZKM-01-0005-01-0001ks, © ZKM | Karlsruhe, E.A.T.

Créé en septembre 1966 à New York comme organisme à but non lucratif, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) a pour objectif de favoriser les collaborations entre artistes, ingénieurs et scientifiques. Cette organisation joue un rôle majeur pour modeler le paysage de l’art technologique au xxe siècle, mais jusqu’à présent la contribution des artistes femmes dans les collaborations engagées par E.A.T. n’a jamais fait l’objet d’études poussées. S’il est difficile encore à ce jour de lever toutes les interrogations sur ce phénomène, je propose ici de me concentrer sur l’histoire de la participation des femmes dans les premières années d’existence d’E.A.T.

Il suffit de jeter un rapide coup d’œil à ses archives pour se rendre compte de la contribution non négligeable des artistes femmes dans ce groupe : même si elle représente un apport très limité par rapport à celui de leurs homologues masculins, elle est clairement bien plus forte que dans le monde de l’art en général, alors dominé par le formalisme de l’influent critique d’art Clement Greenberg1. Ce poids des femmes peut surprendre quand on sait que l’organisation, qui se décrit plutôt comme une société scientifique d’ingénieurs, est dirigée par des hommes, et en règle générale, dans un réseau, les membres ont tendance à apporter leur soutien aux autres membres ayant un statut ou un profil social similaire2. De plus, l’ingénierie est à l’époque un domaine professionnel où régne une très forte culture masculine. La science et la technologie en tant que moyens de domination masculine et les rapports entre technologie et genre deviennent dès lors les sujets de prédilection du technoféminisme du début des années 19803.

Soutenu par l’optimisme autour des avancées de la science du début des années 1960, E.A.T. est porté dès le commencement par la conviction partagée que la société dans son ensemble peut grandement bénéficier de ses travaux. La dimension expérimentale, qui valorise l’engagement et la collaboration, plutôt que la réalisation d’un produit fini destiné au marché de l’art, est un autre puissant levier d’entraînement. Fort de ces deux grands principes, sans nul doute nourris d’idéalisme et d’universalisme utopique, E.A.T. est rapidement apprécié comme une organisation offrant des services de façon égale aux membres des communautés artistiques et scientifiques, rendant ses initiatives accessibles à un éventail bien plus large et diversifié que celui des cercles conventionnels de l’art, par essence plus conservateurs.

Venons-en plus spécifiquement à la participation des artistes femmes. Il convient tout d’abord de faire la distinction entre les différents types d’activités proposées par E.A.T. : les événements sur invitation ou les projets fondés sur un appel à candidatures. Rappelons que l’organisation se forme lors des préparatifs à une série de spectacles intitulés 9 Evenings:Theatre & Engineering qui ont lieu en octobre 1966. Ce tout premier événement constitutif, organisé sur invitation, devient la première performance à grande échelle du groupe. Dix artistes y participent, dont trois femmes : Lucinda Childs (née en 1940), Deborah Hay (née en 1941) et Yvonne Rainer (née en 1934). Toutes sont membres du Judson Dance Theater, où évoluent également trois autres participants masculins, Robert Rauschenberg (1925-2008), Steve Paxton (1939-2024) et Alex Hay (né en 1930). Le Judson Dance Theater est en effet un groupe informel de danseur.euses dans lequel les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité. Considérée comme une des pionnières de la danse postmoderne, la troupe est reconnue pour ses spectacles interdisciplinaires, fruits de son remarquable esprit de collaboration et d’expérimentation, qui influence la philosophie et la pensée d’E.A.T. à ses débuts.

Lucy J. Young, Neils O. Young, Fakir in ¾ Time, 1968, bande textile, aluminium, plastique, moteur à vitesse variable. Vue de l’installation : Some More Beginnings, Brooklym Museum, New York, 26 novembre 1968-5 janvier 1969. Courtesy de ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) / ZKM-01-0005-01-0002ks, © ZKM | Karlsruhe, E.A.T.

E.A.T. propose aussi des formats inclusifs sous forme d’appel ouvert à candidatures. En 1967, un concours est ainsi organisé pour récompenser la meilleure contribution d’un ingénieur à une œuvre d’art, E.A.T. apportant son concours pour trouver des partenaires à tous les ingénieurs et artistes qui souhaitent y participer. Parmi les neuf projets sélectionnés pour former le dernier chapitre de l’exposition intitulée The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age au MoMA, qui retrace, sous la houlette du commissaire Pontus Hultén, toute l’histoire de la machine, trois sont le fait d’artistes femmes, soit presque autant que pour toute la partie historique de la manifestation. Les jurés du concours sont tous des ingénieurs – et des hommes –, comme l’intégralité de ceux qui ont collaboré avec les artistes. Parmi les projets primés, un seul est réalisé par une artiste femme, à savoir Lucy Jackson Young avec Fakir in 3/4 Time.

Parallèlement à cette présence dans The Machine, E.A.T. organise une autre exposition présentant la quasi-totalité des projets4 ayant répondu au concours, échappant ainsi à la hiérarchie et aux règles établies dans le monde de l’art et remettant en question la toute-puissance du commissaire d’exposition. Intitulé Some More Beginnings: Experiments in Art and Technology, la manifestation est accueillie au Brooklyn Museum et comprend, 27 projets d’artistes femmes. Certaines ont déjà une expérience avec les nouvelles technologies tandis que d’autres sont totalement débutantes dans ce domaine.

Ouvres d’Alyce Simon, Rachel Bas-Cohain et Aleksandra Kasuba. Vues de l’installation : Some More Beginnings, Brooklym Museum, New York, 26 novembre 1968-5 janvier 1969. ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) / ZKM-01-0005-01-0002ks, © ZKM | Karlsruhe, E.A.T.

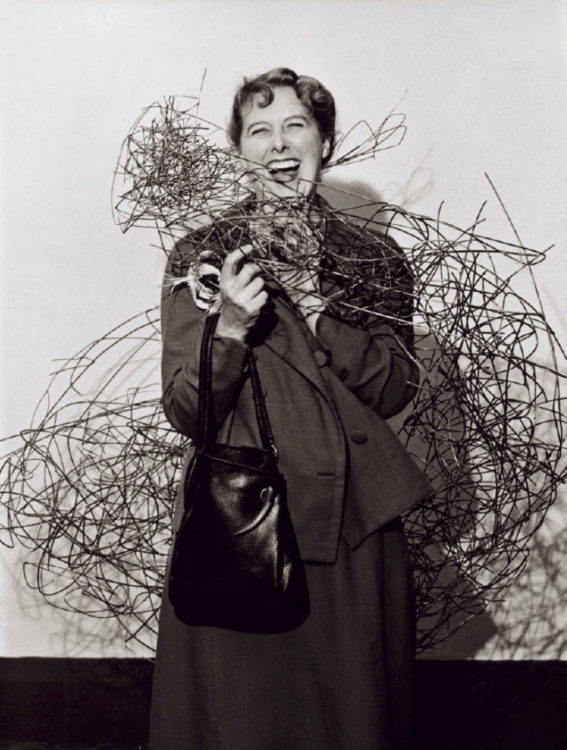

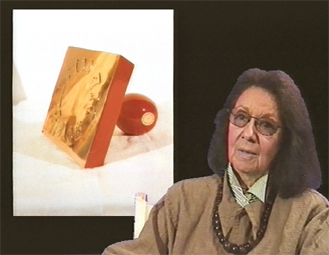

Harriet Casdin-Silver (1925-2008) est une pionnière de l’holographie, introduisant des innovations techniques au début de l’histoire de ce médium, dans des œuvres au contenu féministe provocateur. Célèbre notamment pour ses sculptures publiques abstraites et dématérialisées en fil de fer et perles de verre, Claire Falkenstein (1908-1997) s’inspire, cette fois-ci, des théories d’Albert Einstein sur l’univers. Alyce Simon (1925-2011) s’intéresse également à la physique, créant des œuvres expérimentales à l’aide d’accélérateurs de particules à haute tension. Aleksandra Kasuba (1923-2019), artiste américaine d’origine lituanienne, est surtout connue pour ses environnements spatiaux visionnaires faits de tissus tendus et pour ses œuvres à grande échelle dans les espaces publics. Ruth Francken (1924-2006) est une sculptrice, peintre et designer tchéco-américaine, dont l’art est le plus souvent décrit comme relevant du pop art. Ingeborg Richter (1933-2020) expérimente de nouveaux médias et de nouvelles techniques, tandis que Jackie Cassen (1935-2010) travaill avec Rudi Stern (1936-2006) sur les spectacles de lumières des Célébrations psychédéliques de Timothy Leary au Village Theater de New York dans les années 1965-1966. La participation de Lillian Schwartz (1927-1924) à ce concours marque le début de sa longue carrière artistique faisant appel à l’informatique et au numérique. Rachel bas-Cohain (1937-1982), artiste conceptuelle de New York et membre fondatrice de la galerie A.I.R., parle de son œuvre en ces termes : « de l’air, des fluides, de la lumière en mouvement présentés comme de la sculpture ». Mary Ashley (1931-1996), membre du groupe ONCE, est une des premières vidéastes et artistes de la performance. Sheila Berkley (1945–2007), quant à elle, s’attèle à concevoir des espaces publics, notamment des aires de jeux pour enfants. Enfin, dans ses reliefs muraux et ses peintures, Irene Krugman (1925–1982) travaille sur l’illusion de l’espace5.

Lancé au début de 1967 et conçu pour permettre aux artistes d’accéder aux nouvelles technologies et pour leur faire rencontrer des ingénieurs ou des scientifiques en vue de collaborations sur un projet spécifique, le programme des services techniques devient l’activité centrale continue d’E.A.T. Les idées ou les projets des artistes ne font l’objet d’aucune évaluation, chacun est invité à avoir librement recours aux services techniques. Grâce à cette ouverture, les supports utilisés et la qualité des œuvres d’art collaboratives varient largement.

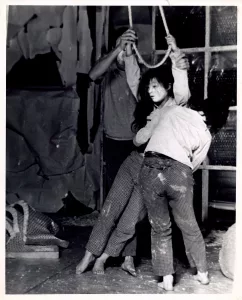

Carolee Schneemann, Snows, 1967, performance, Martinique Theater, New York. Photo : Charlotte Victoria. Shigeko Kubota parmi les artistes. Ingénieurs collaborateurs : Ralph Flynn, Per Biorn, Robby Robinson

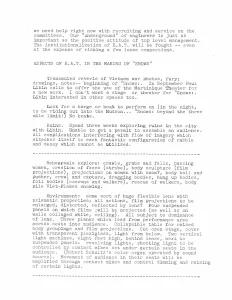

Carolee Schneemann, Aspects of E.A.T. in the Making of “Snows”, in : Compendium of E.A.T. News (Vol.1, No.2, Juin 1967). ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) / ZKM-01-0005-01-0013, © ZKM | Karlsruhe, E.A.T.

Carolee Schneemann, Aspects of E.A.T. in the Making of “Snows”, dans : Compendium of E.A.T. News (Vol.1, No.2, Juin 1967). ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Experiments in Art and Technology (E.A.T.) / ZKM-01-0005-01-0013, © ZKM | Karlsruhe, E.A.T.

La remarquable pièce de théâtre cinétique Snow (1967) de Carolee Schneemann (1939–2019) est la première œuvre réalisée par une artiste individuelle qui bénéficie du soutien de ce programme6. Œuvre de protestation contre la guerre du Viêt Nam et ses atrocités, elle se démarque des autres collaborations par sa portée politique et militante. Ainsi que le démontre Christine Filippone dans ses recherches7, on y lit à la fois une critique de la technologie comme moyen de domination ainsi qu’en a fait usage la Nouvelle Gauche, mais également un réel potentiel pour engager des réformes sociales. La pièce combine une expression corporelle libre avec des projections cinématographiques et des décors et accessoires de scène. Plusieurs dispositifs E.A.T. qui ont été développés pour 9 Evenings sont également mis à la disposition de l’artiste. L’enchevêtrement des éléments théâtraux, des acteurs sur scène et de la technologie crée un environnement dans lequel le public joue également un rôle actif, puisque ses mouvements déclenchent des caméras ou d’autres machines son et lumière. L’objectif de C. Schneemann est de remettre en question la vision de la technologie comme une machine lisse et autonome telle qu’on l’imagine dans les applications militaires ou industrielles, et de bousculer cette conception qui tend à l’associer avec la perfection – un lien qu’elle considère comme dangereux et que l’on retrouve aussi bien dans les sociétés capitalistes que fascistes.

Marta Minujín dans son œuvre, Minuphone, 1967, cabine téléphonique, téléphone à touches, circuit de contrôle électronique, construit avec des amplificateurs et des sources d’énergie, dimensions variables. Ingénieur collaborateur : Per Biorn

Lillian Schwartz with Proxima Centauri Globe, 1968-1969, épreuve à la gélatine argentique, 20,64 x 25,4 cm. Provenant des collections de The Henry Ford. Don de la Lillian F. Schwartz & Laurens R. Schwartz Collection

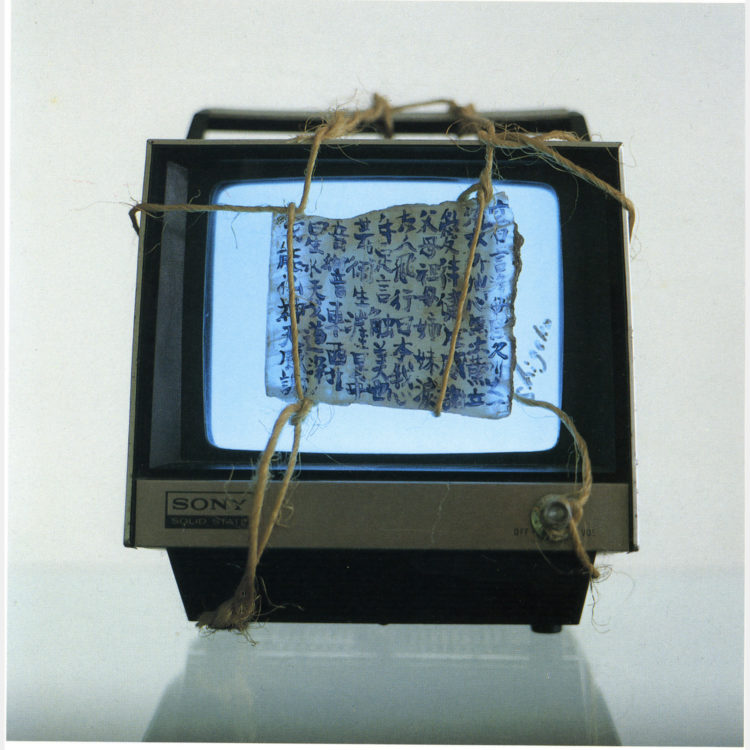

L’installation multimédia Minuphone créée la même année par l’Argentine Marta Minujín (née en 1943) en collaboration avec Per Biorn, des Bell Labs, est l’une des œuvres les plus complexes à réaliser techniquement parlant pour l’artiste. La participation du public est essentielle pour le fonctionnement de Minuphone. Les visiteurs sont invités à entrer dans une cabine téléphonique pour y composer un numéro. Chaque numéro déclenche une séquence différente d’effets audio, visuels ou tactiles, tels que de l’eau colorée qui remonte, des lumières clignotantes au plafond, le vent qui souffle, etc. Il arrive même que le spectateur se voie sur un écran de télévision installé au sol. Avec cette création, M. Minujín tente une critique du consumérisme technologique capable d’aliéner l’individu de la réalité, l’entraînant dans un « voyage psychédélique », où les frontières entre le privé et le public s’estompent par la pénétration croissante de la technologie dans la vie de tous les jours.

Lillian Schwartz, Still from Pixillation, 1970, film, 3 min 59 sec. Collections de The Henry Ford. ©The Henry Ford

Lillian Schwartz, Still from Pixillation, 1970, film, 3 min 59 sec. Collections de The Henry Ford. ©The Henry Ford

Le cas de L. Schwartz est un exemple intéressant de collaboration à long terme mise en œuvre grâce à E.A.T. C’est au moment de la manifestation The Machine au MoMA, où L. Schwartz a exposé sa sculpture cinétique Proxima Centauri, qu’elle rencontre le chercheur Leon Harmon. Celui-ci la fait venir aux Bell Labs en 1968, où en tant que « resident visitor », elle doit travailler principalement la nuit, lorsque les ordinateurs ne sont pas utilisés. Plus tard, elle obtient un emploi dans ces mêmes Laboratoires en tant que consultante infographie. L. Schwartz réalise dix films d’animation par ordinateur pendant son séjour aux Bell Labs, en utilisant la technologie développée par les ingénieurs du laboratoire, dont aussi Ken Knowlton. Au début (comme dans Pixillation, 1970) elle retraite les images générées par ordinateur avec des techniques analogiques telles que la peinture ou le collage ou en rajoutant des photos, et combine toutes ces images au moment du montage.

On l’aura compris, les collaborations entre artistes femmes et ingénieurs donnèrent des résultats aussi divers et imprévisibles que l’idée même de l’expérimentation. Les trois exemples susmentionnés révolutionnèrent pourtant l’utilisation des arts numériques. La performance multimédia de C. Schneemann témoigne d’une interprétation militante et féministe de la technologie et de son potentiel pour transformer la société. M. Minujín est une des premières à imaginer une installation interactive où le visiteur participe activement à la création. Ces deux artistes cherchent à impliquer le public pour l’exposer aux failles de la technologie. Le « computer art » de L. Schwartz est l’illustration même de toute une génération d’artistes femmes qui s’investissent très tôt dans l’informatique, mais dont les contributions sont malheureusement oubliées ou effacées8. Il est indéniable qu’E.A.T. facilite l’accès de nombreuses artistes femmes au savoir-faire technologique et scientifique. L’organisation ne sait pas assurer le suivi des projets, empêchant ces artistes de bénéficier aussi d’un appui structurel.

Archives E.A.T. au ZKM | Centre d’Art et des Médias Karlsruhe. Il n’existe malheureusement aucune statistique sur la répartition hommes-femmes, qu’il s’agisse de membres de l’organisation ou de simple participation aux projets E.A.T.

2

Cf. Gail M. McGuire, « Gender, Race, and the Shadow Structure: A Study of Informal Networks and Inequality in a Work Organization », Gender & Society, vol. 16, no 3, 2002, p. 303-322, http://www.jstor.org/stable/3081781. Les fondateurs d’E.A.T. étaient Billy Klüver et Fred Waldhauer, ingénieurs des laboratoires AT&T Bell (Laboratoires Bell), et les artistes Robert Rauschenberg et Robert Whitman. Tous avaient des fonctions de représentation au sein du conseil d’administration ; les autres instances décisionnelles du collectif étaient dirigées uniquement par des hommes, avec parfois une participation très limitée de femmes. Cf. https://www.experimentsinartandtechnology.org/forming-the-organization (consulté le 1er oct. 2024).

3

En 1980, moins de 1 % des ingénieurs américains étaient des femmes. Christine Filippone, Science, Technology, and Utopias. Women artists and Cold War America, Londres & New York, Routlege, 2017, p. 156. Voir également l’examen des positions historiques dans : Judy Wajcman, TechnoFeminism, Cambridge, Polity Press, 2004.

4

Soit 137 œuvres sur les 147 soumises. Voir l’article de Lil Picard, « Art by Lil Picard », Evo, 13 décembre 1968. Coupures de presse E.A.T., vol. 1, no 1, avril 1960 – juillet 1969, Archives E.A.T. au ZKM | Karlsruhe , no 0005 01 0011 KS.

5

Parmi les autres participantes figurent la peintre Martyl (Suzanne Schweig), Kasoundra Kasoundra, Gertrude Barnstone, Kathy Baker, Tracy S. Kinsel, Roberta Phillips, Tania, Amy Hamouda, Merry Bean, Adrienne Bordes, Carol Brown, Charlotte Gilbertson, Muriel Kaplan, Giselle Mauer, Rochon Francine, Carolyn Walther, mais il ne subsiste pratiquement aucune information sur ces artistes.

6

C. Schneemann suppose qu’E.A.T. a apporté son soutien à son œuvre du fait de l’amitié qui liait B. Klüver à son partenaire de l’époque, James Tenney, compositeur de musique expérimentale qui travaillait aux Laboratoires Bell, où il faisait des recherches sur la psychoacoustique et créait de la « computer music »(pourquoi en italique et guillemets ?). Cf. Christine Filippone, Science, Technology, and Utopias, op. cit., p. 2, 10.

7

Cf. ibid., p. 39-50.

8

Grant David Taylor, « “Up for Grabs”: Agency, Praxis, and the Politics of Early Digital Art », Lateral, no 2, 2013, https://csalateral.org/original/issue2/theory/taylor/index.html.

Daria Mille est commissaire d’exposition et associée de recherche au ZKM | Centre d’Art et des Médias Karlsruhe. Ses recherches portent sur l’intersection des nouveaux médias, de l’art, de la science et de la technologie. D. Mille s’intéresse aussi particulièrement à la sphère des pratiques expérimentales, considérant les institutions artistiques comme des agents de changement dans leur capacité à remettre en question les canons établis et d’adopter des méthodes de travail et de production plus durables. Forte d’une vaste expérience dans la conception et la gestion de projets d’exposition à grande échelle, tant en Allemagne qu’à l’international, D. Mille a travaillé à la fois dans des espaces physiques comme numériques.

Daria Mille, « Experiments in Art and Technology (E.A.T.) : Participation des artistes femmes » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 18 avril 2025, consulté le 22 avril 2025. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/experiments-in-art-and-technology-e-a-t-participation-des-artistes-femmes/.