Kate Linker et Alexandra Munroe, Aiko Miyawaki, Paris : Galerie Enrico Navarra, 1996

→Aiko Miyawaki – Documents : A Pictorial Autobiography, Tokyo : Bijutsu Shuppansha, 1992

→No Beginning, No Ending : The Trajectory of Sculptor Aiko Miyawaki, cat. expo., Tokyo : Iwanami Shoten, 1991

No Beginning, No Ending : The Trajectory of Sculptor Aiko Miyawaki, Musée d’art moderne, Kanagawa 1998

→Aiko Miyawaki Paintings 1959-64, Musée d’art contemporain Hara, Tokyo, 1996

→Aiko Miyawaki – Escultura, Fundacio Joan Miro, Barcelone, 1991-1992

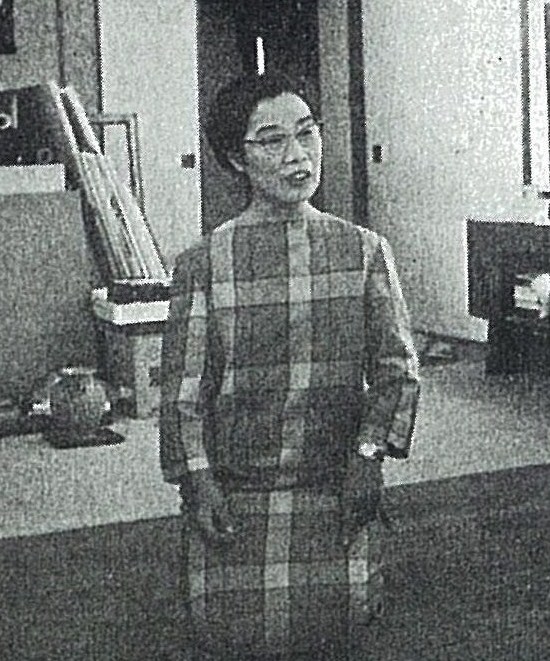

Peintre et sculptrice japonaise.

Née Aiko Araki en 1929 à Tokyo, Aiko Miyawaki, de santé fragile, est une adolescente introvertie et solitaire. Elle termine ses études secondaires au lycée pour jeunes filles d’Odawara (actuel lycée départemental d’Odawara) en mars 1946. Pendant la guerre, elle participe à une revue littéraire publiée par de jeunes écrivains évacués à Odawara, et rencontre dans ce cadre Shunzō Miyawaki (1926-2003), alors étudiant à l’université de Tokyo, qui devait plus tard devenir le rédacteur en chef du magazine Chūō Kōron. En l’épousant, elle adopte son patronyme.

En 1952, elle obtient une licence d’histoire de la faculté des lettres de l’Université pour femmes du Japon (JWU) avec un mémoire portant sur l’art de l’époque Momoyama (1573-1603). Elle commence à peindre pendant ses études, en s’inscrivant en 1953 à l’académie Bunka Gakuin, où elle suit l’enseignement de Nobuya Abe (1913-1971), qui lui avait été présenté par sa belle-sœur Nobuko Kamiya (1914-1986), elle-même peintre. C’est également par l’entremise de N. Kamiya qu’elle bénéficie aussi des conseils et de l’appui d’un autre artiste, Yoshishige Saitō (1904-2001). N. Abe l’introduit aux dernières tendances artistiques dans le monde, parmi lesquelles l’unisme, un mouvement d’art abstrait polonais qui fascine A. Miyawaki.

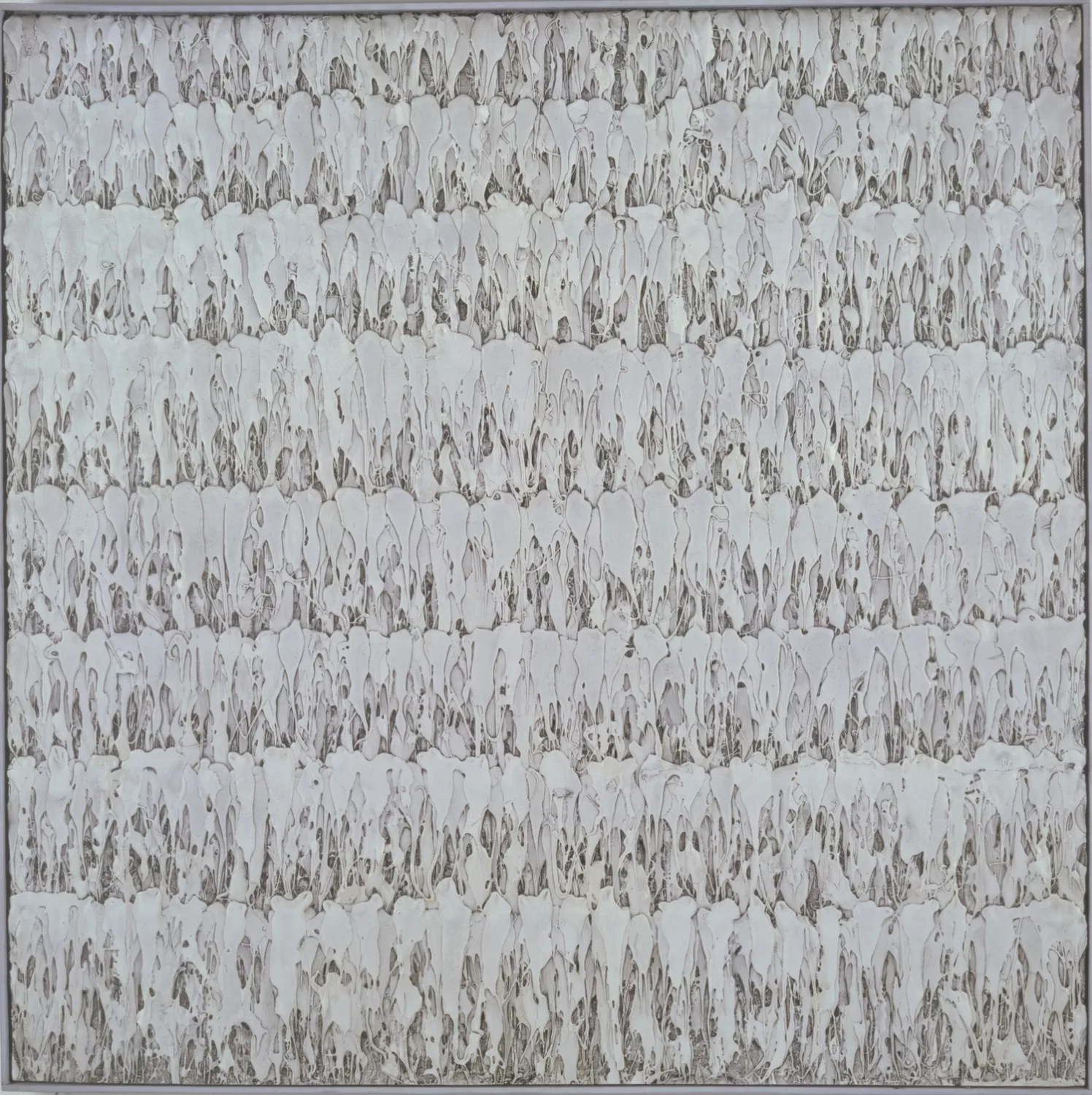

En 1957, elle effectue un court séjour aux États-Unis pour affiner son apprentissage de la peinture au Santa Monica College de l’université de Californie. En décembre 1959, la galerie Yōseidō accueille à Tokyo sa toute première exposition personnelle. Elle développe un style original en mélangeant de la poudre d’émail et de marbre à sa peinture pour créer des textures colorées et structurées qu’elle grave de lignes : on l’a comparé à des bas-reliefs ou au Kamakura-bori, une technique de bois gravé et laqué. Un périple passant par l’Inde l’amène ensuite à Vienne pour participer à la Conférence mondiale des artistes, avant de séjourner un temps à Milan. Elle s’y lie d’amitié avec un groupe de jeunes artistes comme Lucio Fontana (1899-1968) ou Piero Manzoni (1933-1963), et expose en 1961 à la Galleria Minima. L’année suivante, sa 2e exposition personnelle japonaise est également organisée à Tokyo. Pour les œuvres de cette époque, elle met au point une technique permettant de disposer sur la toile au couteau à palette une juxtaposition de couleurs mélangées à de la poudre de marbre. Ces œuvres attirent l’attention du marchand d’art français André Schoeller, de passage alors à Tokyo, qui l’invite à venir à Paris avec l’assurance que ses productions françaises seront exposées sur place. À Paris, A. Miyawaki fait la connaissance de Hans Richter (1888-1976) et de Man Ray (1890-1976). Elle quitte Paris en 1963 avec l’intention de passer par New York avant de rentrer au Japon. Elle restera finalement à New York jusqu’en 1966, où elle présente son travail à la Bertha Schaefer Gallery avec une exposition solo qui fait l’objet d’un catalogue, préfacé par Man Ray.

De retour au Japon en 1966, elle participe, à l’invitation de Katsuhiro Yamaguchi (1928-2018), à l’exposition d’art contemporain De l’espace à l’environnement à la galerie du grand magasin Matsuya, avec une œuvre tridimensionnelle utilisant le métal, le verre ou encore la pierre, et qui marque ainsi une évolution notable dans son travail d’artiste. C’est aussi à cette occasion qu’elle rencontre l’architecte Arata Isozaki (1931-2022), qu’elle épousera en secondes noces quelques années plus tard.

En 1967, elle reçoit le prix d’achat à l’Exposition internationale de sculpture du musée Guggenheim, et enchaîne avec une exposition personnelle dans une galerie tokyoïte. En 1970, le musée d’art contemporain polonais Sztuki à Łódź lui consacre une rétrospective revenant sur toute sa production jusque-là. Elle commence à travailler sur une série baptisée MEGU de pièces en verre : en effet, dans le dialecte de la région d’Okayama, « Megu » signifie « casser, briser ». À l’occasion de la 7e exposition japonaise de sculpture contemporaine, son MEGU-1977 remporte le prix du musée municipal de Kita-Kyūshū. En 1979, elle participe à l’exposition MA, Espace-temps au Japon au musée des Arts décoratifs de Paris.

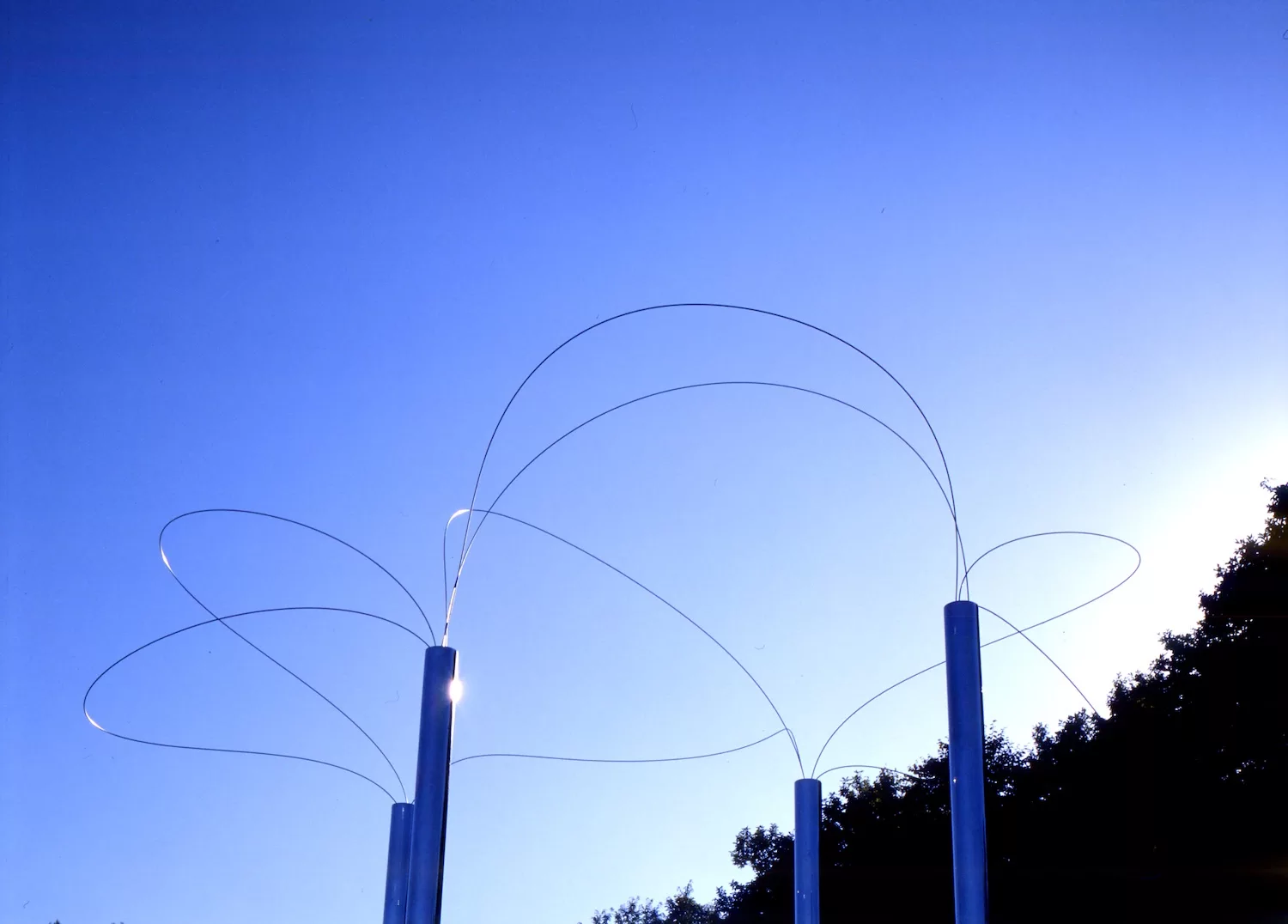

Puis, à partir de 1980, elle se lance dans Utsurohi, série d’œuvres faites de tiges en acier destinées à être installées en plein air et qui interagissent avec leur environnement. Pour ce travail, elle se voit décerner en 1981 le prix spécial Emilio-Greco en marge de la 2e exposition du grand prix Henry-Moore, puis l’année suivante, le 1er prix Teiichi-Hijikata à la 8e exposition de sculpture contemporaine du parc du palais Suma à Kobé. En 1991, la fondation Miró de Barcelone lui consacre une exposition de sculptures. Utsurohi est installé dans le monde entier, au parvis de La Défense à Paris en 1989, dans le parc olympique de Montjuïc à Barcelone en 1992 ou encore au musée d’art contemporain de Nagi. En 1996, le musée Hara de Tokyo organise une exposition de ses premières peintures.

En 1997, A. Miyawaki est victime d’une hémorragie cérébrale. Mais une exposition en solo est organisée en 1998 par le musée départemental d’art moderne de Kanagawa. Elle reçoit également en 1999 le Prix de l’innovation en art contemporain décerné par la Fondation japonaise pour les arts, ainsi que les insignes d’officier de l’Ordre des arts et des lettres par le gouvernement français. Même si elle vécut ses dernières années en fauteuil roulant, luttant contre la maladie et la perte d’autonomie, A. Miyawaki ne cessa jamais d’être artiste, reprenant notamment vers la fin la peinture à l’huile et le dessin.