Emiria Sunassa (Emiria Soenassa)

Dirgantoro, Wulan, « Islands, archipelago and the postcolonial subconscious », ISSUE Art Journal, 4e éd., Islands, LaSalle College of the Arts, Singapour, 2015, p. 45-52. Également disponible ici.

→Arbuckle, Heidi, « Performing Emiria Sunassa: Reframing the Female Subject in Post/Colonial Indonesia », thèse de doctorat, The University of Melbourne, 2011.

Exposition personnelle, Indische Institute, Amsterdam, 1950

→Exposition personnelle, PUTERA de Keimin Bunka Shidōsho [Pusat Tenaga Rakyat – Centre du pouvoir du peuple], Jakarta, 1943

→Persatuan Ahli Gambar Indonesia or Persagi [Association dessinateurs indonésiens], Batavische Kunstkring [Association néerlandaise des milieux artistiques à Batavia], Jakarta, 1941

Peintre.

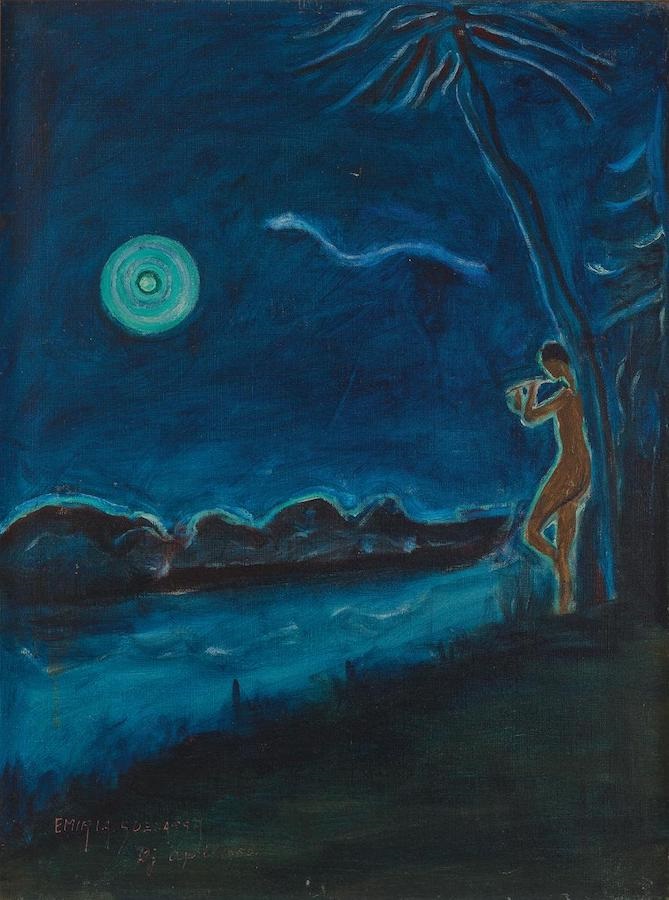

Les personnages qui habitent les tableaux d’Emiria Sunassa appartiennent à différentes ethnies qui peuplent l’archipel de la toute jeune Indonésie. E. Sunassa peint des portraits de ces gens dans leur vie de tous les jours, qu’ils soient eux-mêmes à un instant donné de leurs activités quotidiennes (par exemple dans Pasar [Marché, 1943] ; A woman picking fruit (vers 1940) ou Panen Damar [Gemmage, date inconnue]) ou à leur avantage pour une grande occasion (Bride of Central Sulawesi (1950) ; Kembang kamboja [Fleur de frangipanier, 1958] ; Titre inconnu, 1955). Il n’est pas rare qu’elle mêle ces deux approches dans ses toiles, comme dans Nogati menunggu siapa? [Qui Nogati attend-elle ? vers 1941–1946], où le modèle est vu de dos dans sa tenue complète de danseuse balinaise, coiffure comprise. Représentée avec l’épaule droite, la taille et la main gauche contorsionnées, Nogati est inconfortablement assise au bord d’un bassin de lotus. Citons également Orang Irian dengan Burung Cenderawasih [Homme de l’Irian avec oiseau de paradis, 1948], saisi frontalement, comme dans les photos d’identité, nous regardant droit dans les yeux d’un air sérieux, mais tenant dans ses bras, confortablement, un cendrawasih, un oiseau endémique de Papouasie.

Au cours de l’occupation japonaise, le Gunseikanbu [une branche de l’armée d’occupation] publie un livre de biographies intitulé Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa [Personnalités importantes d’Indonésie à Java, 1944], où la notice d’E. Sunassa se conclut par « À la date de la compilation du présent répertoire (en 1943), elle est peintre ». C’est l’une des rares déclarations de l’artiste quant à son travail — on sait en effet que l’ouvrage a dû être approuvé par chacune des personnes qui y figurent. E. Sunassa apprend la sténographie et la dactylographie en autodidacte (jusqu’en 1914), entreprend une formation d’infirmière à l’école Cikini (jusqu’en 1919), travaille comme secrétaire d’A. H. Giel, le directeur de la Bank v. Indie à Jakarta (jusqu’en 1924), devient l’administratrice et directrice de l’entreprise agricole NV Veregnig de Klatensfche Cultuur Mij à Oba (Halmahera, jusqu’en 1928), se forme au commerce (jusqu’en 1929), est nommée administratrice de l’Artama Tea Company (jusqu’en 1937), prospecte de l’or et des minéraux (jusqu’en 1939) et se documente sur l’islam tout en effectuant des tâches de secrétariat pour le professeur G. F. Pijper (jusqu’en 1941). La grande curiosité d’E. Sunassa semble lui avoir permis de voyager et d’accomplir des choses mémorables au cours de sa vie, l’amenant à rencontrer différentes personnes à diverses étapes de leurs existences.

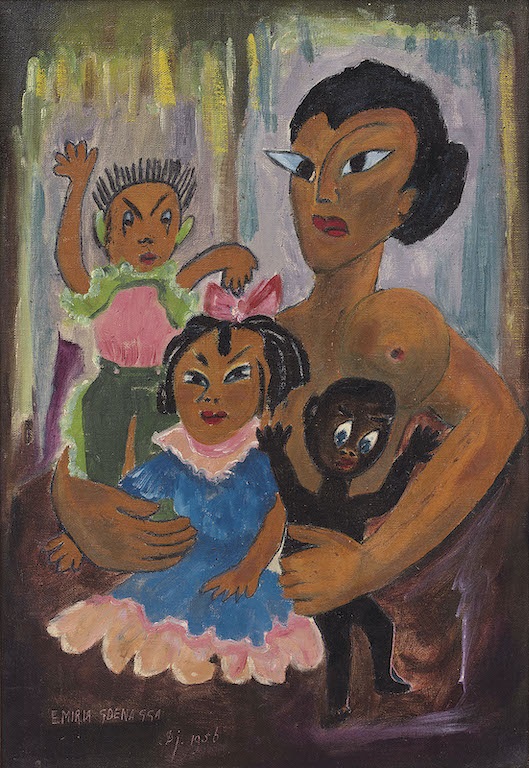

Performing Emiria Sunassa [Incarner Emiria Sunassa, 2011], un ouvrage académique de Heidi Arbuckle qui a fait date, voit dans une manifestation locale à la librairie Kolff en 1940 le début de la carrière artistique de la peintre. Celle-ci est suivie par l’exposition novatrice du Persatuan Ahli Gambar Indonesia [Persagi, Association des dessinateurs indonésiens], à la Batavische Kunstkring [Association néerlandaise des milieux artistiques à Batavia] en 1941. Au cours de la décennie suivante, l’artiste participe à au moins onze expositions collectives et monte trois expositions personnelles : deux à Jakarta et une à l’Indische Institute d’Amsterdam en 1950. Contrairement à beaucoup d’artistes de son époque qui étaient opposées à la vision exotique occidentale de l’archipel — un genre qualifié par les autochtones de mooi Indiesche [les belles Indes] — E. Sunassa a peint tout au long de sa carrière ses compatriotes issus de diverses ethnies, les observant d’un regard familier. Sa camaraderie envers les groupes ethniques minoritaires traverse l’ensemble de son œuvre. Un excellent exemple en est Keluarga [Famille, 1956], où chaque membre de la famille arbore naturellement une couleur de peau différente, effet renforcé par les variations des traits du visage qui soulignent la diversité de leurs ascendances. Représentant trois enfants et une mère, Keluarga peut être interprété comme une émanation du cosmopolitisme d’E. Sunassa, posture qui l’a conduite à valoriser les vies, les croyances et donc le caractère signifiant de chaque être humain.

Une notice réalisée dans le cadre du programme The Flow of History. Southeast Asian Women Artists, en collaboration avec Asia Art Archive

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023