Judy Chicago

Lippard Lucy R. (dir.), Judy Chicago, cat. expo., National Museum of Women in the Arts, Washington D.C. (2002), New York, NY, Watson-Guptill, 2002

→Levin Gail, Becoming Judy Chicago: A Biography of the Artist, New York, Hamarmony Books, 2007

→Dickson Rachel (dir.), Judy Chicago and Louise Bourgeois, Helen Chadwick, Tracey Emin, cat. expo., Ben Uri, The London of Jewish Museum of Art, Londres (14 novembre 2012 – 10 mars 2013), Farnham Burlington, Lund Humphries, 2012

Why not Judy Chicago?, CAPC, musée d’Art contemporain de Bordeaux, 12 mars – 4 septembre 2016

→Inside The Dinner Party Studio, National Museum of Women in the Arts, Washington, 17 septembre 2017 – 5 janvier 2018

→Judy Chicago and Louise Bourgeois, Helen Chadwick, Tracey Emin: A Transatlantic Dialogue, Ben Uri, The Jewish Museum of Art, Londres, Novembre 14 2012 – mars 10 2013

Plasticienne états-unienne.

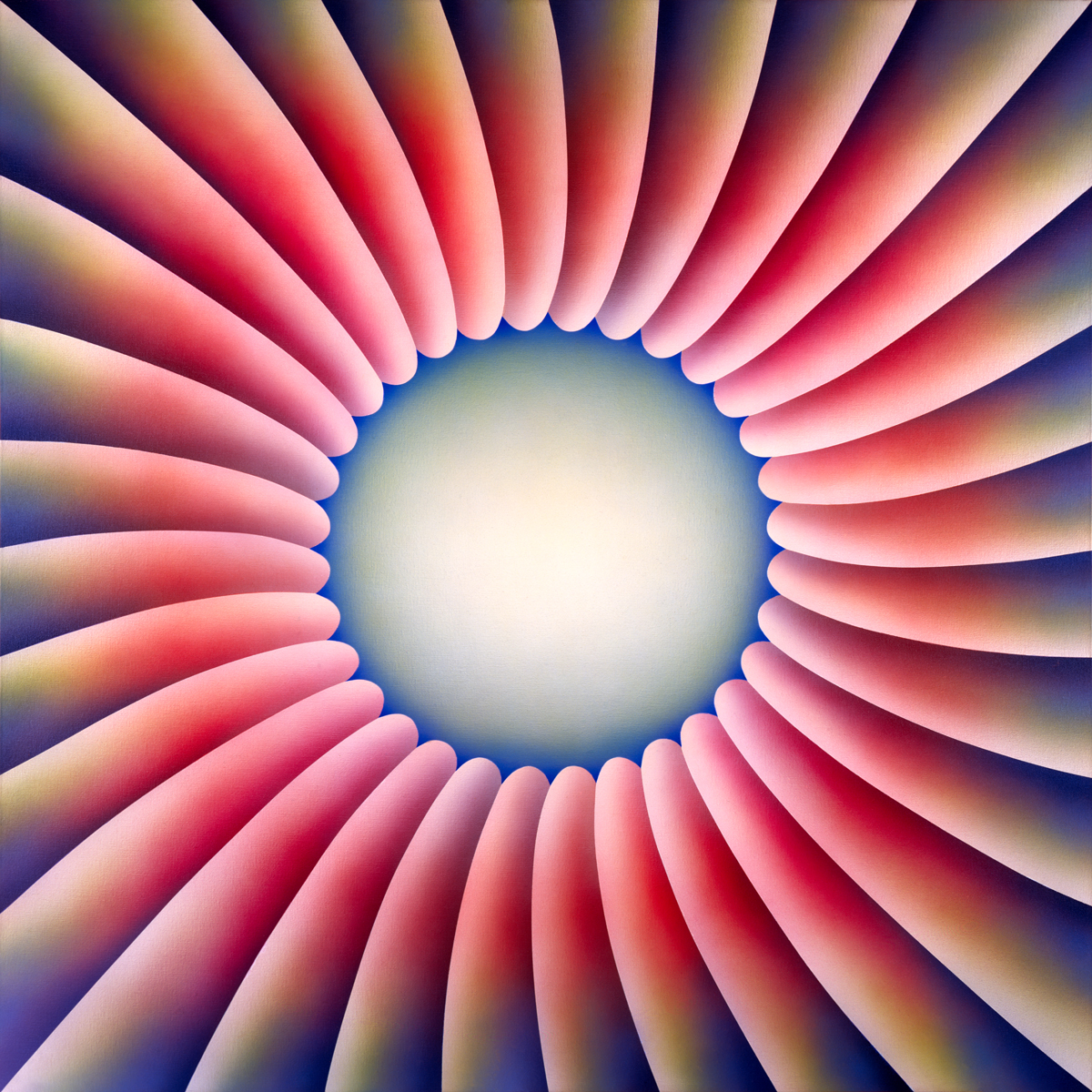

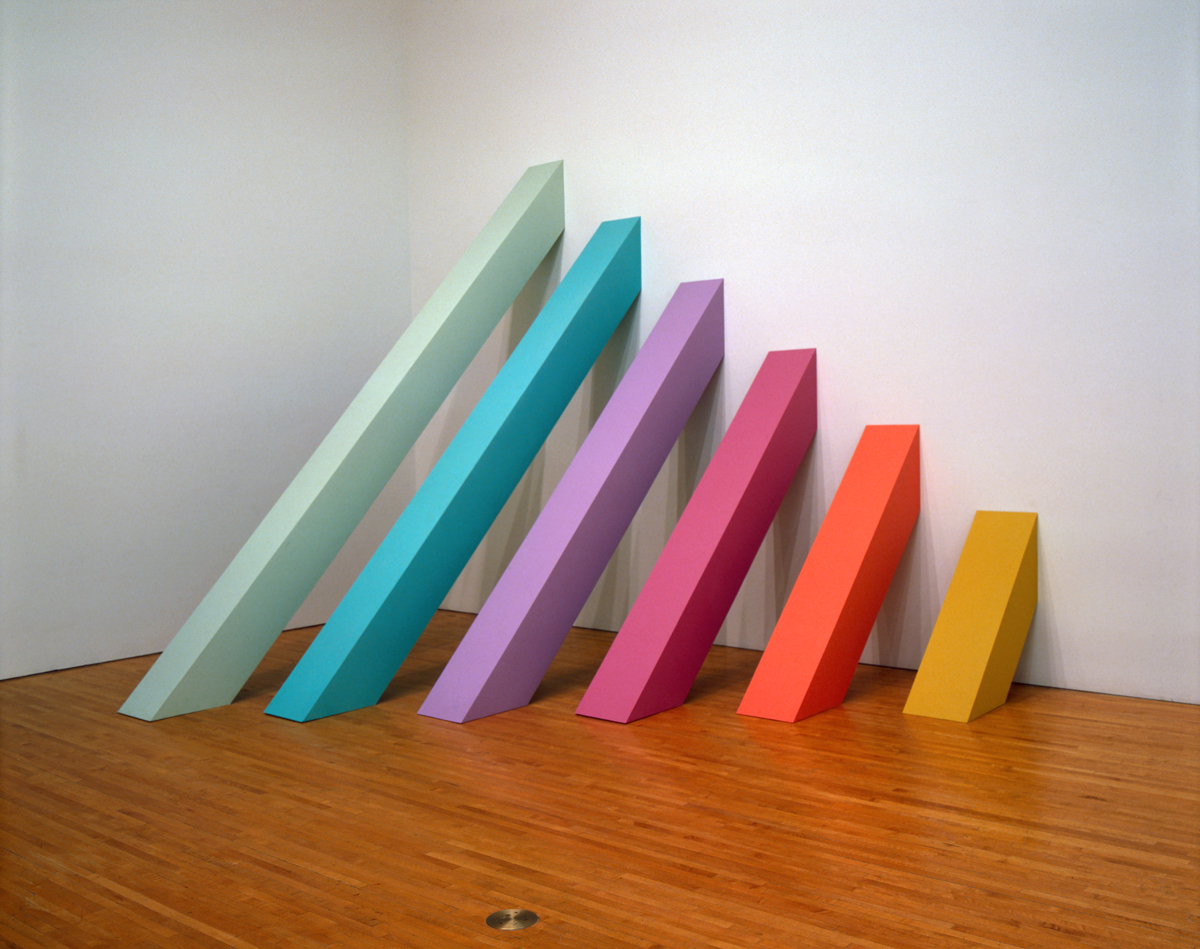

En 1964, Judy Cohen sort diplômée de l’école d’art de l’université de Californie. Elle se fait connaître par des œuvres proches du minimalisme, comme Rainbow Pickets, exposée pour la première fois lors du Primary Structures (exposition, Jewish Museum, New York, 1966), manifestation de référence pour l’art minimal. Elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des fondatrices du mouvement féministe artistique aux Etats-Unis. Remettant en cause le langage du minimalisme, qu’elle juge trop exclusivement formaliste, elle se consacre ensuite à l’exploration de ses expériences féminines. En 1969, elle fonde le premier programme d’enseignement féministe en Californie, le Feminist Art Program, à l’Université d’État de Fresno, puis elle poursuit cette expérience de 1971 à 1973 avec l’artiste Miriam Schapiro (1923) à CalArts (California Institute of the Arts) : les deux femmes encouragent les étudiantes à s’exprimer sur leurs expériences et soutiennent leurs aspirations. Dans la fameuse Womanhouse (exposition, 1972), 17 projets illustrent des expériences de femmes dans une société discriminante (tâches domestiques, construction de la féminité), en écho du livre de Betty Friedan La Femme mystifiée (1963). Les deux artistes théorisent une représentation spécifique des femmes, basée sur l’image d’une centralité vaginale. Cette assertion est amplement débattue dans les cercles féministes : certaines lui reprochent son essentialisme – on naît femme, on ne le devient pas –, opposant à la détermination biologique de ces images une construction culturelle et sociale.

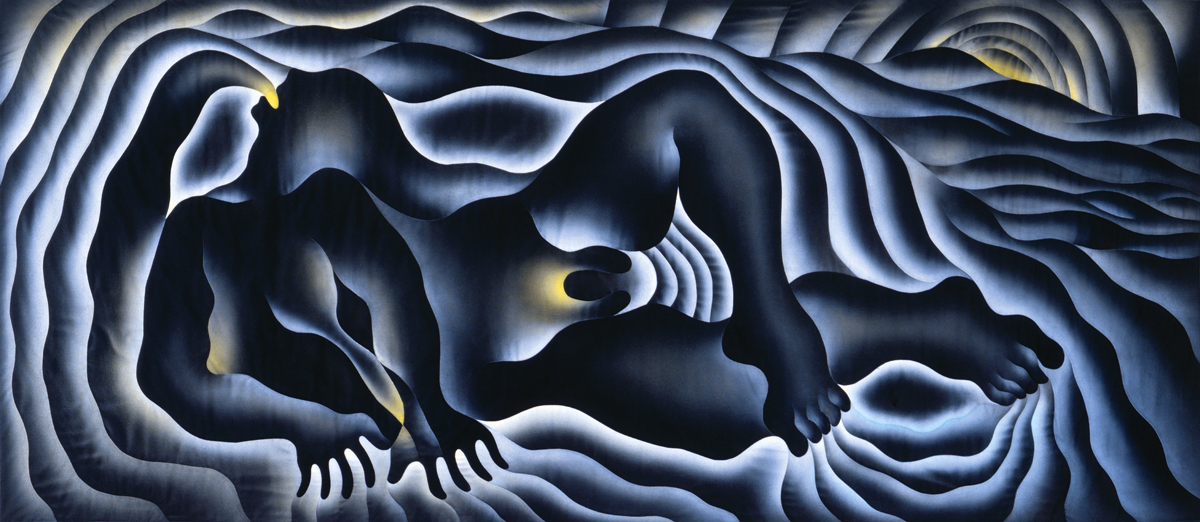

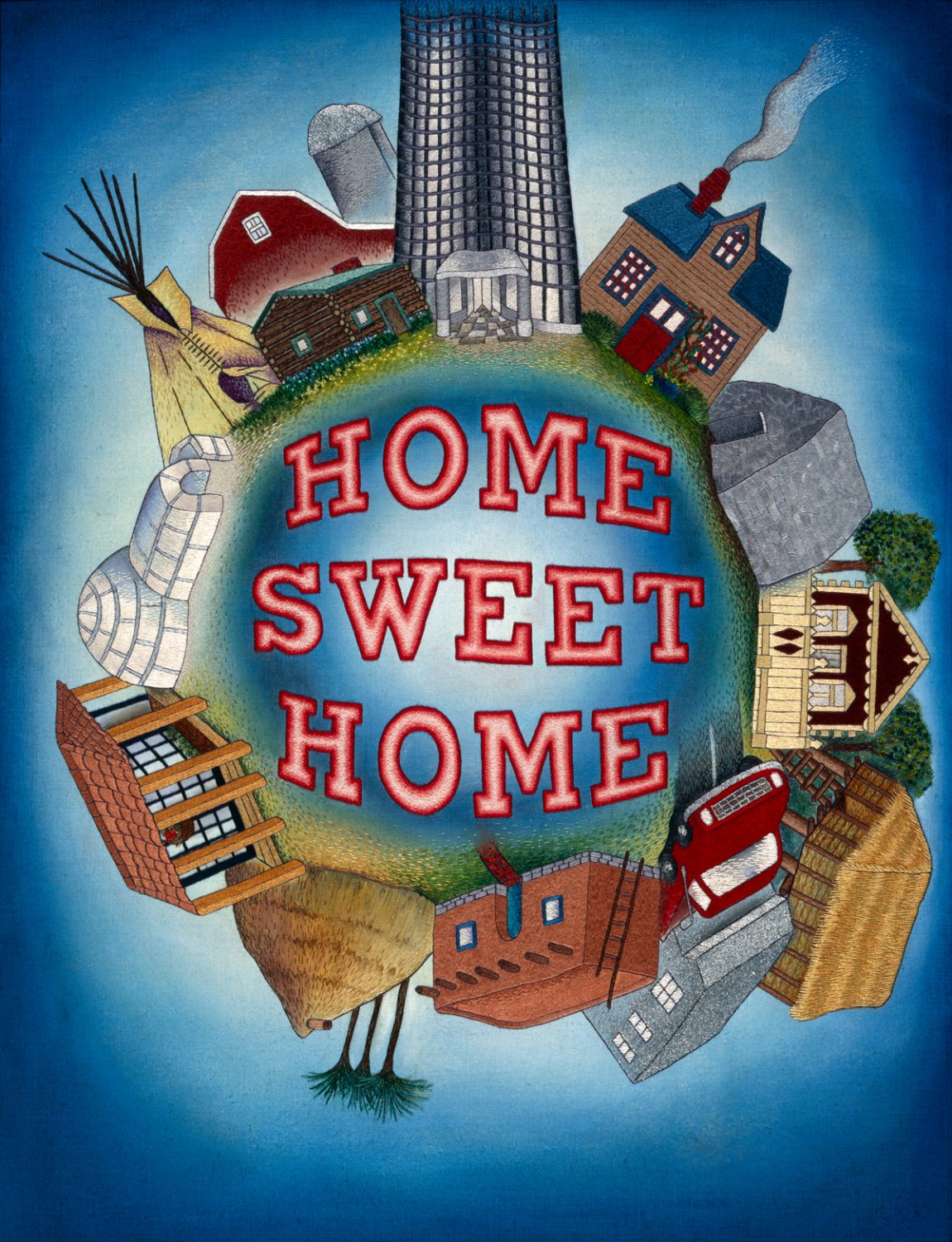

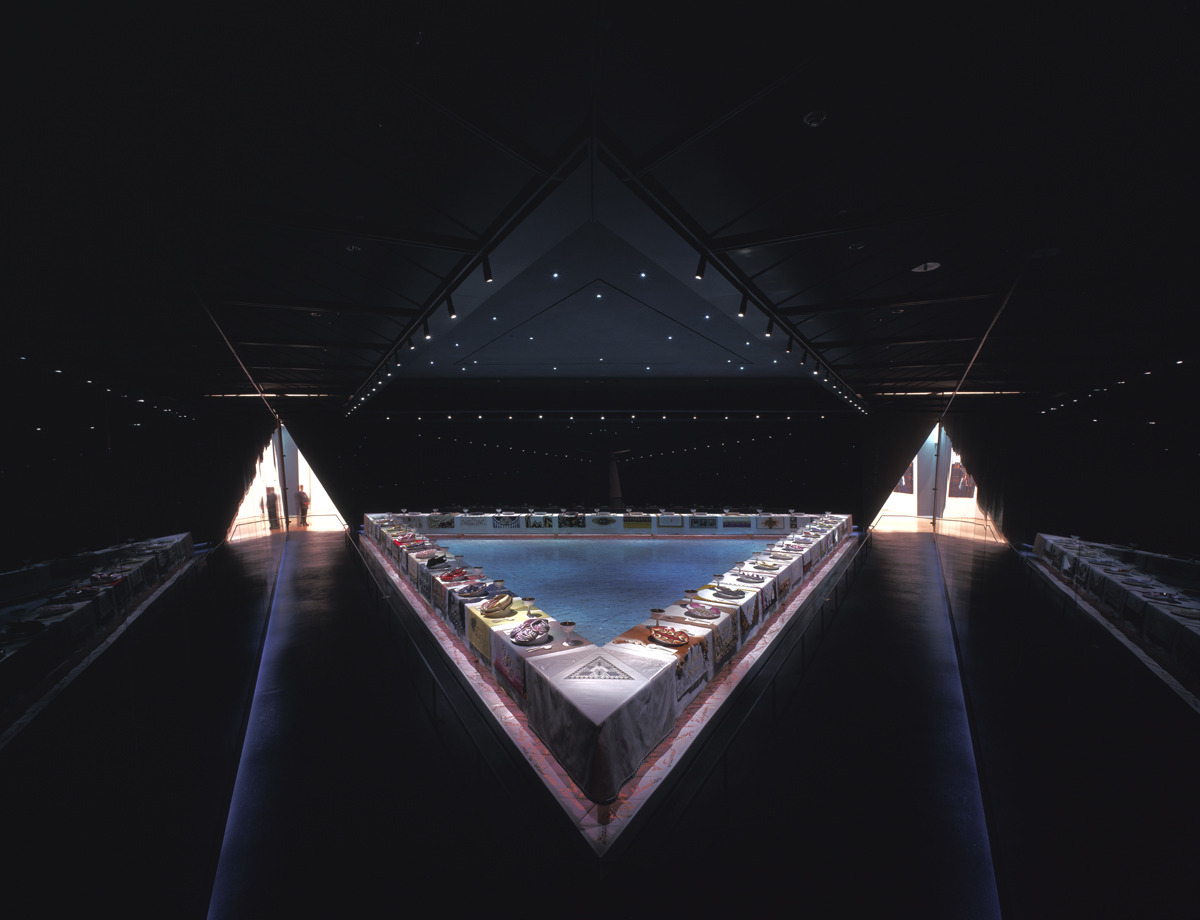

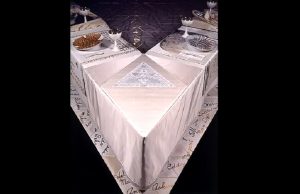

En 1973, J. Chicago fonde, avec Sheila Levrant de Bretteville (1940) et Arlene Raven (1944-2006), le Woman’s Building à Los Angeles, un espace complet d’exposition et de formation artistique réservé aux femmes. Elle accède à la célébrité avec The Dinner Party (Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum, New York 1974-1979). Les 39 couverts de cette gigantesque cène triangulaire rendent hommage aux femmes importantes de l’histoire et de la mythologie. L’œuvre, réalisée en céramique, en porcelaine et en textile, avec la collaboration d’une centaine de femmes, est devenue une icône de l’art féministe des années 1970, mais elle sera également contestée. Dans les années 1980, plusieurs séries picturales réalistes mettent en scène des revendications particulières. Ainsi, Birth Project (« Projet de naissance », 1980-1985) représente l’expérience de la maternité, entre douleur, réalisme et spiritualité ; Powerplay met en scène la construction masculine et les abus de pouvoir. Dans son autobiographie, la créatrice a expliqué le moteur de son art : sa lutte pour faire reconnaître une sculpture spécifique des femmes, tout en valorisant plastiquement les travaux considérés comme « féminins ». Elle est consciente des simplifications de son discours et assume cette limite qu’elle juge nécessaire pour insérer les expériences des femmes dans l’art, changer la manière dont la réalité est perçue et transformer la culture.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Exposition Judy Chicago en itinérance

Exposition Judy Chicago en itinérance  Judy Chicago: A Butterfly for Brooklyn (Elizabeth A. Sackler Center for Feminist)

Judy Chicago: A Butterfly for Brooklyn (Elizabeth A. Sackler Center for Feminist)  The Dinner Party, A Tour of the Exhibition, racontée par Judy Chicago

The Dinner Party, A Tour of the Exhibition, racontée par Judy Chicago