Marinette Cueco

Cueco Marinette, Marinette Cueco : hivernages, exh. cat., L.A.R.C. Le Creusot, Le Creusot (February-March 1991), Le Creusot, L.A.R.C. Le Creusot, 1991

→Les sempervirens, Marinette Cueco, exh. cat., Maison des arts de Bagneux, Bagneux (2006), Paris, Editions du Panama, 2006

→Stella Rachel, Goldberg Itzhak, Marinette Cueco. Hors des sentiers, Paris, Fondation Villa Datris Paris/Espace Monte-Cristo / Galerie Univers/Colette Colla, 2019

Marinette Cueco, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris, 1986

→Marinette Cueco, musée des Beaux-Arts de Pau, Pau, 2006

→Marinette Cueco, Herbailles, Galerie Univers / Colette Colla, Paris, 11 April – 27 July 2019

French Sculptor.

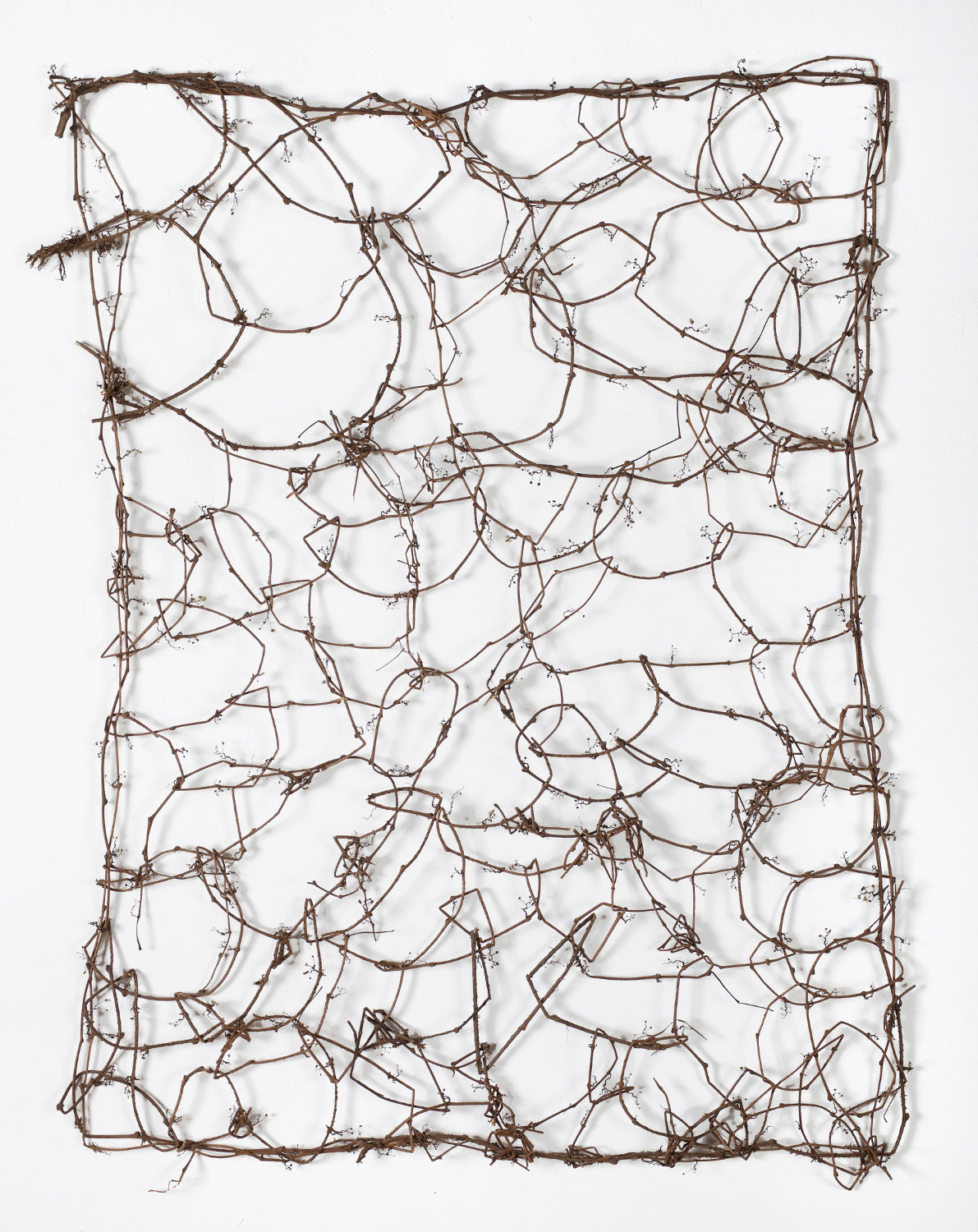

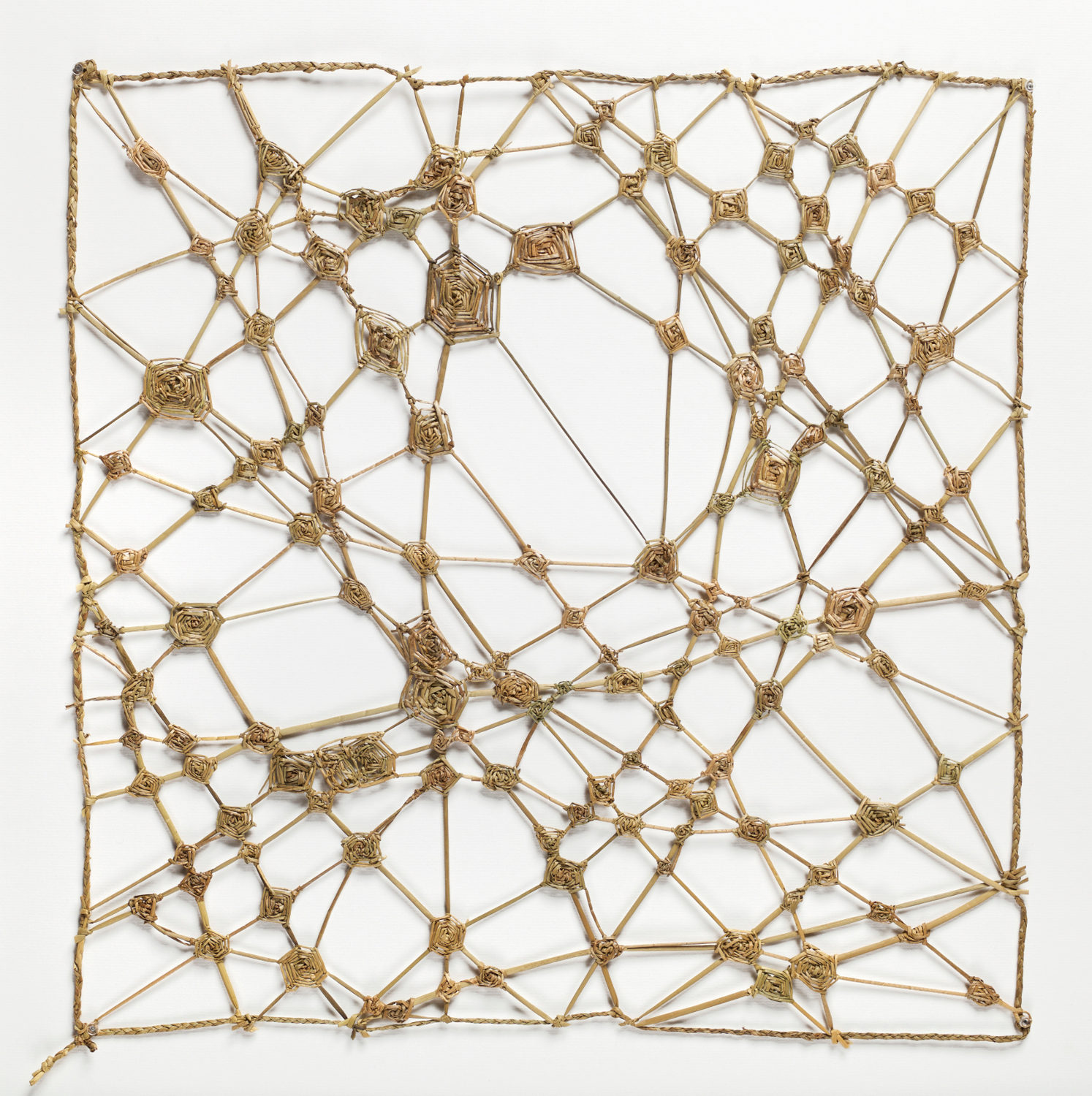

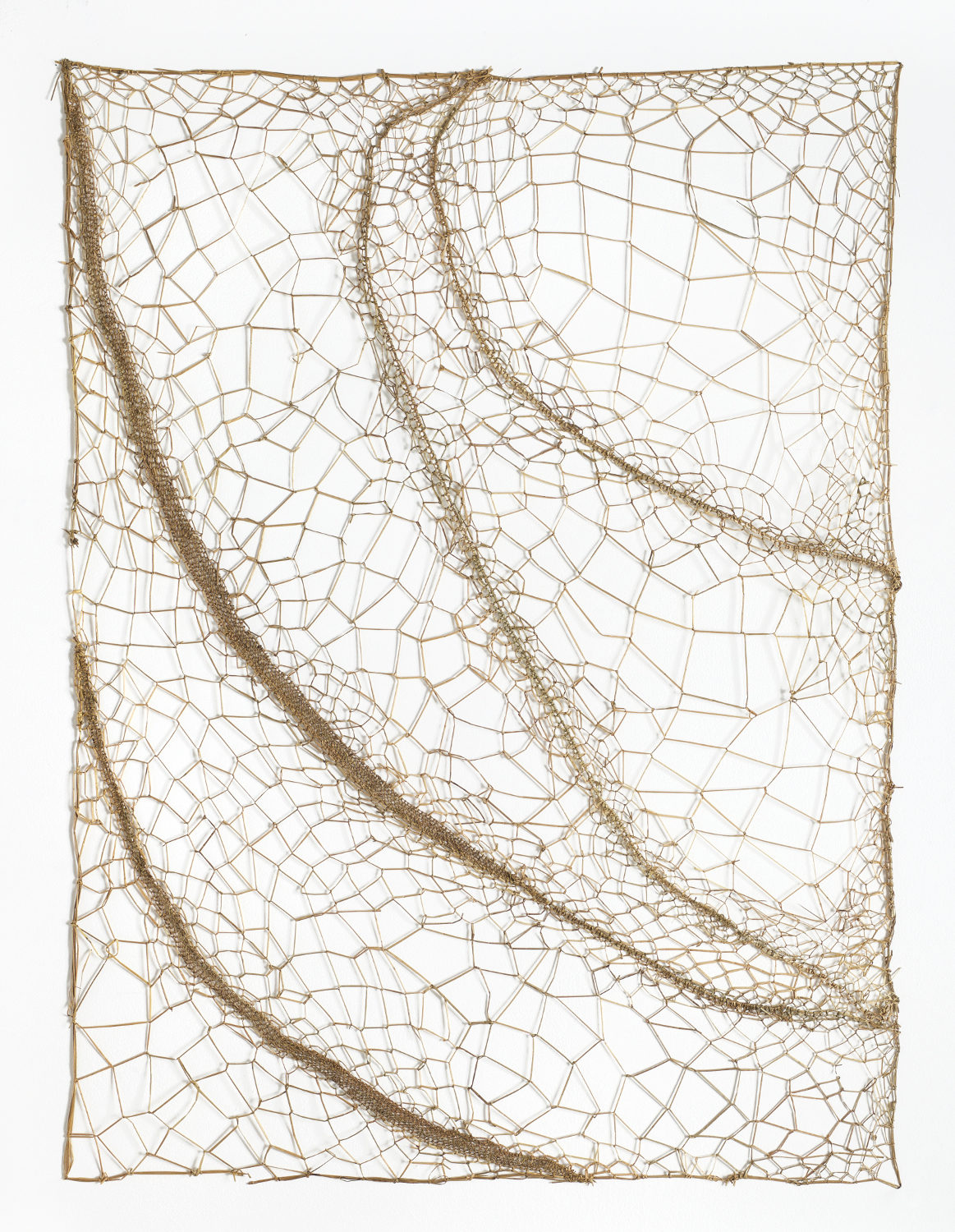

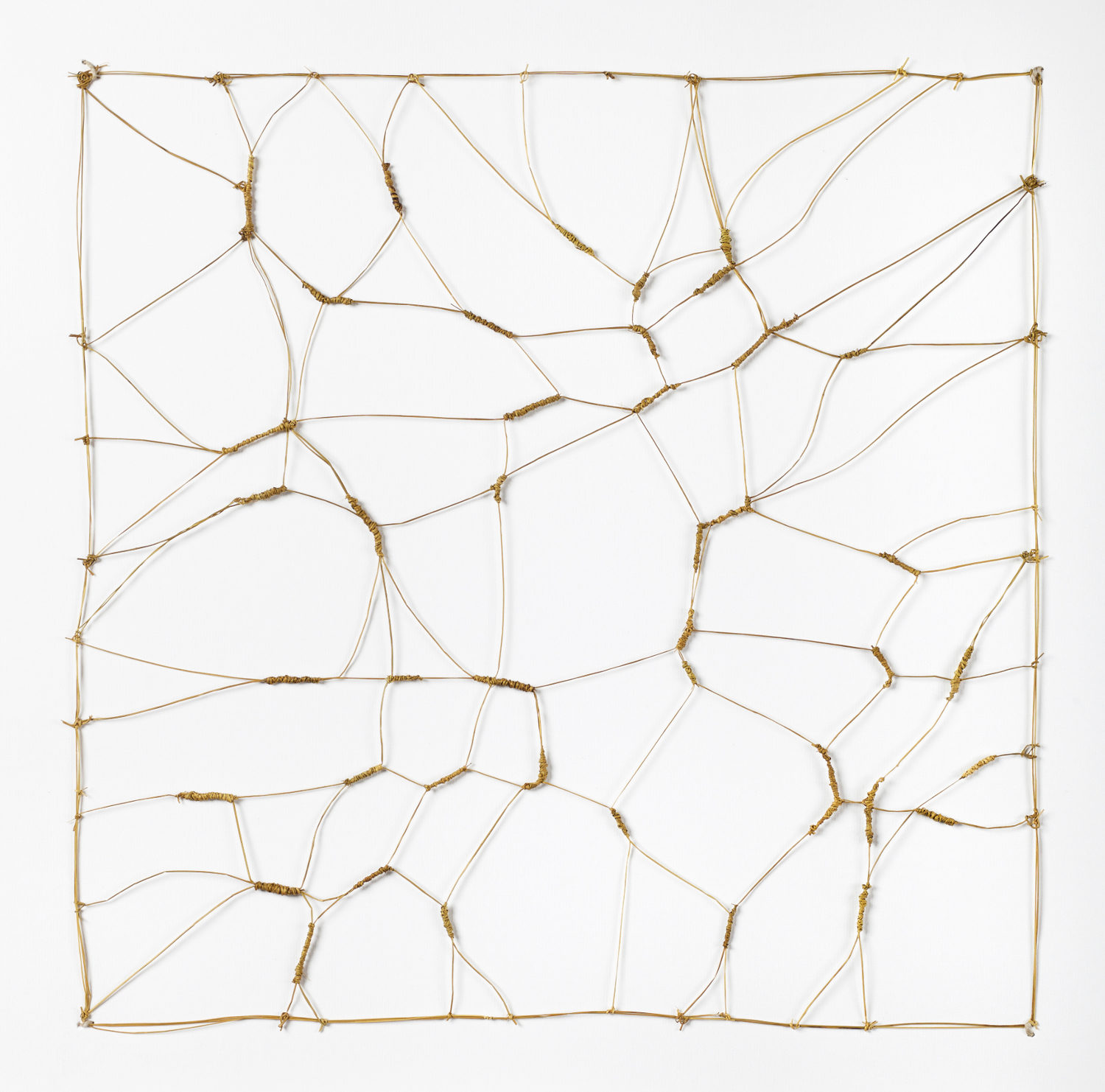

Marinette Cueco has developed a sculptural practice with natural materials, whether vegetal or mineral, since the 1970s. Having practiced weaving and tapestry making since the 1960s, M. Cueco realises both monumental sculptures and extremely modest assemblages: the formerly in situ works are thought of as temporary, while the latter works, despite their apparent fragility, are hardly perishable. Far from an aesthetic of conquering wild spaces, her body of work falls within a culture in which the relationship to nature is like a mutual collaboration. M. Cueco refuses to buy her materials, preferring rather methodical gathering from long walks in the garden. Her works are thus dependant on the seasons, on the depletion and the abundance of plants. And yet, each plant attracts attention: from the bark of tress to the leaves of garden vegetables, to the weeds or flourishing moss. In the same way, the artist is not opposed to pebbles, the simplest pieces of slate, or even peaty soil. She makes decisions according to specific criteria (flexibility, weight, colour, smell) based on her precise knowledge of natural environments. With this varied matter, she indulges in deliberately simple gestures that she says are inherited from peasant culture, in which nothing is thrown away and everything has a function: she knots, braids and knits vegetal webs in which she binds rocks collected along the road. The slowness of certain processes is important to her. She, comparing herself to a groundhog subject to “wintering” and defeated by numbness, is interested in the image of bundles and clusters.

It is difficult to determine a chronology in the work of M. Cueco as her series defy the idea of an end, or a categorising conclusion. In 1990, she began a series of herbariums entitled Herbailles, herbiers de circonstance in the form of an artist book whose publication is still in progress. Each of her projects is extensively documented by detailed preparatory drawings in which the name of each plant is placed according to the sampling site. In her attention to seasonal cycles and her intimacy with plants and minerals, she is similar to certain of her contemporaries, such as Richard Long (born 1945) and herman de vries (born 1931). She has had several solo exhibitions in French institutions (Musée d’Art moderne de la Ville de Paris and the Château de Rochechouart in 1997, the Centre d’art Contemporain in Meymac in 1998 and 2006, and the Parvis Scène nationale Tarbes-Pyrénées in Ibos in 1991). Writers such as Gilbert Lascault, Pierre Bergounioux and Itzhak Goldberg have written about her work.

Marinette Cueco - 1 minute, 1 work

Marinette Cueco - 1 minute, 1 work  Interview with Marinette Cueco

Interview with Marinette Cueco