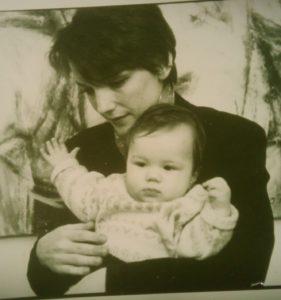

Sylvia Bossu

Dupont Valérie, Sylvia Bossu, Sète, Éditions Villa Saint-Clair, 1990

→Sylvia Bossu, cat. expo., FRAC Bourgogne, Dijon (6 juin – 23 août 1997) ; FRAC Pays de la Loire, Nantes (13 septembre – 1er novembre 1997), Dijon, FRAC Bourgogne, 1997

Sylvia Bossu, FRAC Bourgogne, Dijon, 6 juin – 23 août 1997

Artiste multimédia française.

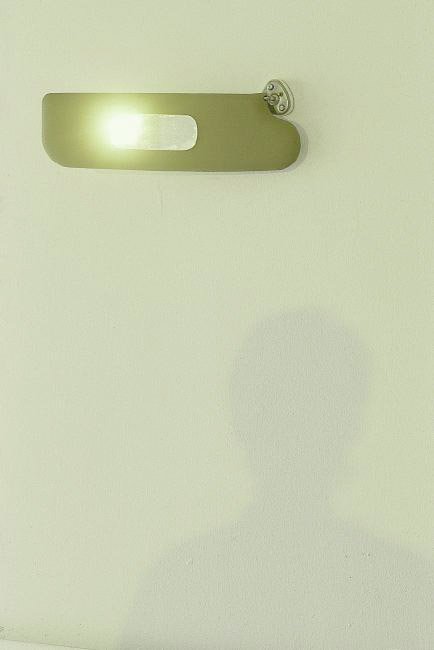

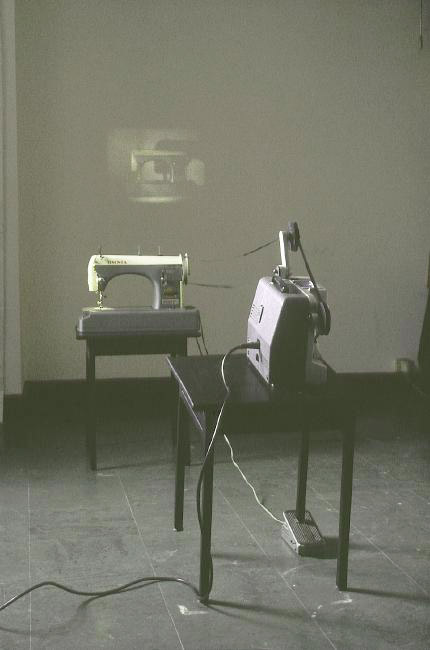

Élève de l’École nationale supérieure d’art de Dijon, Sylvia Bossu expose pour la première fois dans cette même ville en 1988, et interroge d’emblée l’implication du spectacle dans le dispositif artistique. L’installation Immédiat (1988) est conçue pour le Fonds régional d’art contemporain : des visionneuses, posées sur des socles, présentent des diapositives des œuvres placées dans la même salle ; ainsi, la pièce renvoie à l’ici et maintenant, à la perception du spectateur, dont elle met en abyme le regard. Dans la même perspective, ses Miroirs de courtoisie (1989), des pare-soleil d’automobile fixés à quelques centimètres l’un de l’autre, prennent au piège quiconque voudrait s’y voir. L’artiste participe aux Ateliers du musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1992 et expose ses Brèves à la galerie parisienne Anne de Villepoix, l’année suivante. Ses travaux construisent des « dispositifs », qui s’autodétruisent à mesure que l’autre – le spectateur – les consomme. Ses Films cousus (1992) sont composés d’un projecteur de cinéma pesant sur la pédale d’une machine à coudre, laquelle, mise en action, entraîne la boucle du film sur le projecteur. La Mangeuse d’images (1992) accouple des projecteurs Super 8 à un destructeur de listing informatique et permet à quiconque de visionner une dernière fois ses films personnels, avant que la machine ne les détruise.

Une bourse d’études mène l’artiste à Berlin et lui permet de faire des expositions, de Vienne à Anvers, de Munich à Sète ou Angers. Celle qui incarne la « mangeuse d’images » installe ainsi ses dispositifs, dont l’application continue d’interpeller individuellement les spectateurs. C’est l’époque où l’on commence à parler d’esthétique relationnelle, notion à laquelle l’artiste ajoute des significations, telles que la contrainte et l’inconfort. Son œuvre, Elle est trop fraîche (1995), présente cinq pèse-personnes, sur lesquels il faut monter pour qu’ils émettent des bruits liés aux fonctions fondamentales du vivant : respiration, battements de cœur, gémissements, cris de plaisir (masculin et féminin) et d’effroi. Moment voulu (1995) se réduit, quant à lui, à un seul pèse-personne relié à un hachoir qui débite de la viande crue lorsqu’une personne monte dessus. Un accident de voiture met fin à la vie de l’artiste ainsi qu’à celle de son compagnon, Éric Colliard, en juillet 1995.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013