Toshi Maruki

Motohashi, Seiichi, Futari no gaka: Maruki Iri, Maruki Toshi no sekai [Deux artistes : le monde d’Iri Maruki et Toshi Maruki], Tokyo, Porepore Taimususha, 2005.

→Maruki, Toshi. Maruki Toshi: Onna ekaki no tanjō [Toshi Maruki: naissance d’une femme peintre], Tokyo, Nihon Tosho Senta, 1997.

→Dower, John, Junkerman, John, The Hiroshima murals: The Art of Iri Maruki and Toshi Maruki, Tokyo, Kodansha International, New York, Harper & Row, 1985

Toshi Maruki Centennial Exhibition – A “Female Painter” Goes: Moscow, Palau and the Hiroshima Panels, Ichinomiya City Memorial Art Museum, 2012

→The World of Iri Maruki and Toshi Maruki: A Passionate View on Life, Ikeda 20th Century Museum, 1995

→Exhibition – Island Ways: Impressions from Micronesia, Palau and Yep Islands of 1940, Palau Museum, 1978

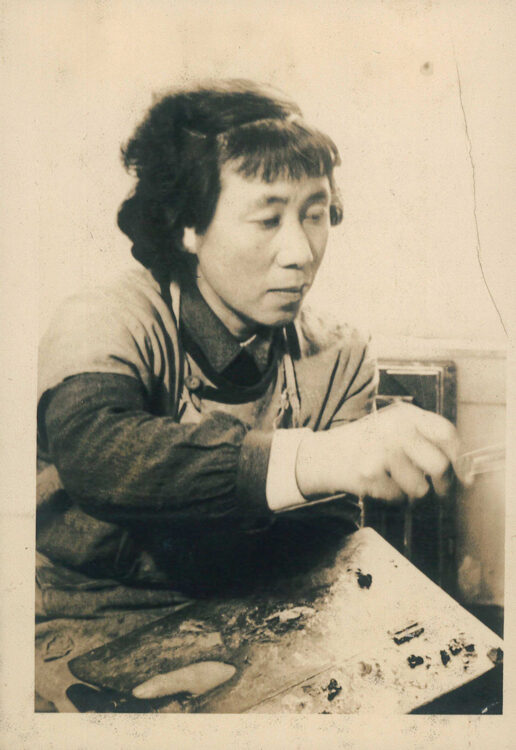

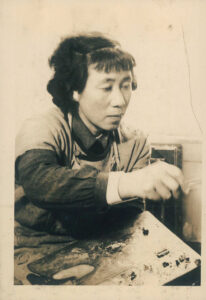

Peintre japonaise.

Née dans un village nouvellement mis en valeur sur l’île septentrionale de Hokkaido, Toshi Maruki étudie la peinture occidentale dans le cursus de formation des maîtres de l’École des beaux-arts pour jeunes filles (aujourd’hui Joshibi) à Tokyo puis obtient un poste d’enseignante remplaçante à l’école primaire municipale d’Ichikawa, dans le département de Chiba. Elle s’investit avec passion dans l’éducation des enfants tout en envoyant ses créations aux salons Bunten et Nikaten, où elles ne sont cependant pas retenues. Les hasards de la vie lui offrent de vivre des expériences uniques pour l’époque, à savoir vivre à l’étranger avant ses trente ans. Elle quitte ainsi le territoire japonais pour la première fois au printemps 1937 en tant que préceptrice des enfants d’un diplomate en poste à Moscou, fonction qu’elle occupe pendant un an. C’est l’époque des grandes purges de Staline, mais son quotidien est bien éloigné de cette réalité dramatique : elle ne manque pas de dessiner chaque jour quelques croquis de sa douce vie dans un cadre bucolique de bosquets de bouleaux traversés de ruisseaux aux eaux claires. À son retour au Japon, sa toute première exposition monographique est organisée à la galerie Kinokuniya du quartier de Ginza, à Tokyo, et elle participe pour la première fois au salon des indépendants Nikaten en 1939.

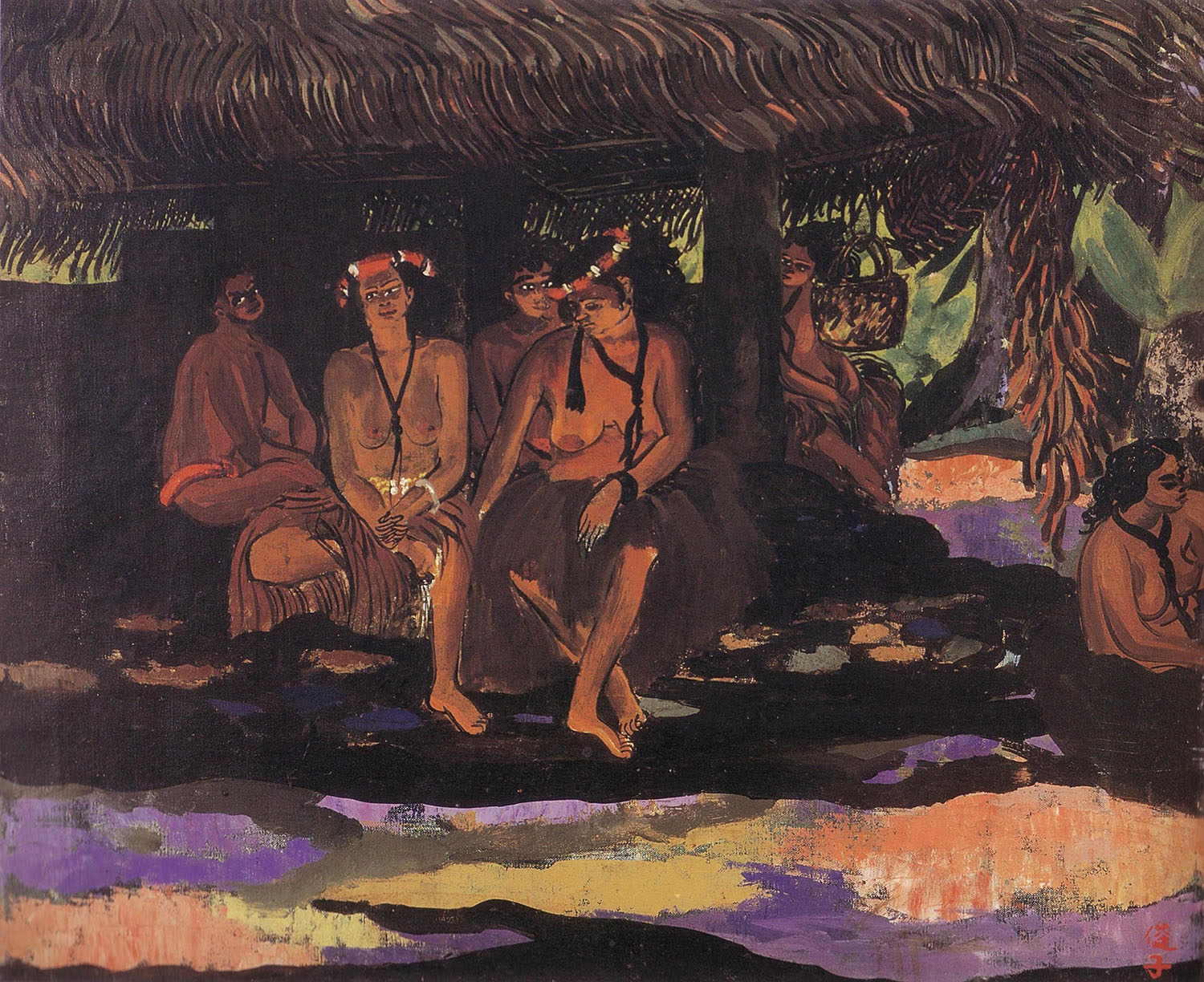

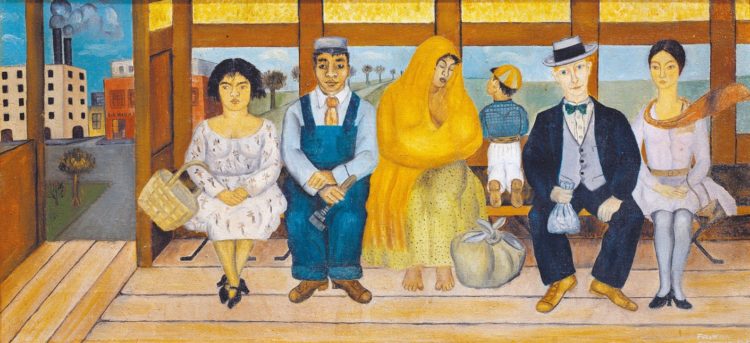

Son deuxième voyage à l’étranger date de janvier 1940, quand elle part seule pour quelques mois sur l’archipel micronésien de Palaos, qui fait alors partie des îles dites du Pacifique Sud (Nanyo), sous mandat japonais. Cette année-là marque l’apogée de l’engouement pour ces îles qui jouissent d’une belle prospérité économique portée par la doctrine d’expansion vers le sud promue par le gouvernement japonais. Suivant les traces du sculpteur et ethnologue Hisakatsu Hijikata (1900-1977), qui a déjà largement parcouru et étudié ces terres, T. Maruki voyage d’île en île. La nature tropicale, les récifs coralliens et la vie des peuples indigènes lui inspirent des toiles aux lignes puissantes et aux couleurs vives. À son retour au Japon, elle fait la connaissance du peintre Iri Maruki (1901-1995), originaire d’Hiroshima, qu’elle épouse peu de temps avant la guerre du Pacifique.

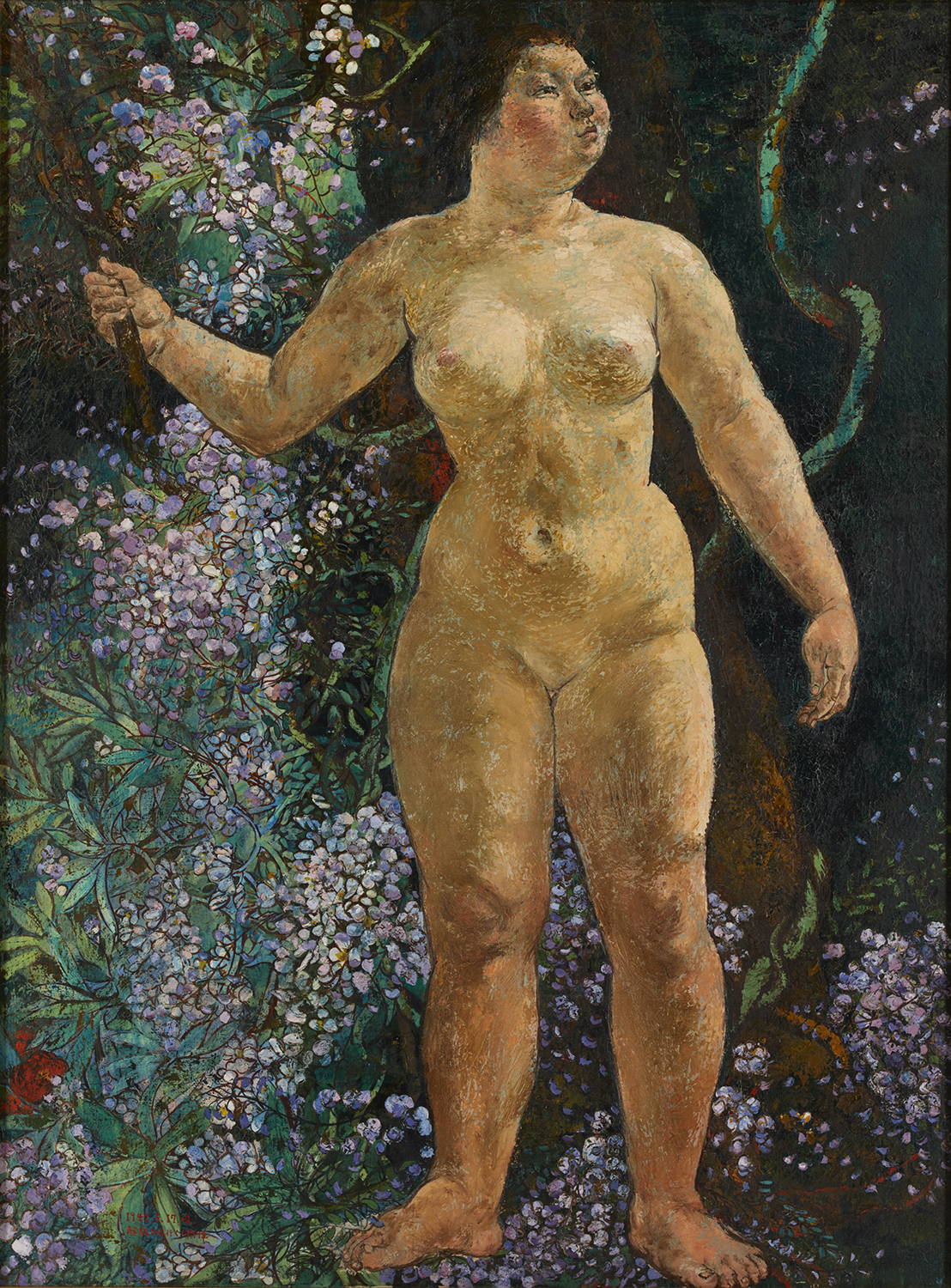

En août 1945, I. Maruki se précipite à Hiroshima dès qu’il apprend qu’une bombe « d’un genre nouveau » s’est abattue sur sa ville natale ; T. Maruki le rejoint quelques jours plus tard. Ils découvrent des scènes d’horreur qui dépassent l’imagination. Pendant un mois, ils participent aux opérations de sauvetage et d’assistance aux survivants, sans connaître les dangers. Ils garderont d’ailleurs des séquelles des radiations subies des années durant. De retour à Tokyo en septembre, ils adhérent au Parti communiste, dont ils seront exclus en 1964. Après-guerre, ils contribuent à remodeler le monde de l’art et exposent chacun de leur côté. Le talent de T. Maruki s’exprime sous une grande diversité de formes : elle dessine des livres d’images, réalise des illustrations pour la presse, fait de la reliure, écrit… En 1947, année de la promulgation de la nouvelle Constitution japonaise, qui garantit aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, elle peint un de ses chefs-d’œuvre, L’Humanité libérée.

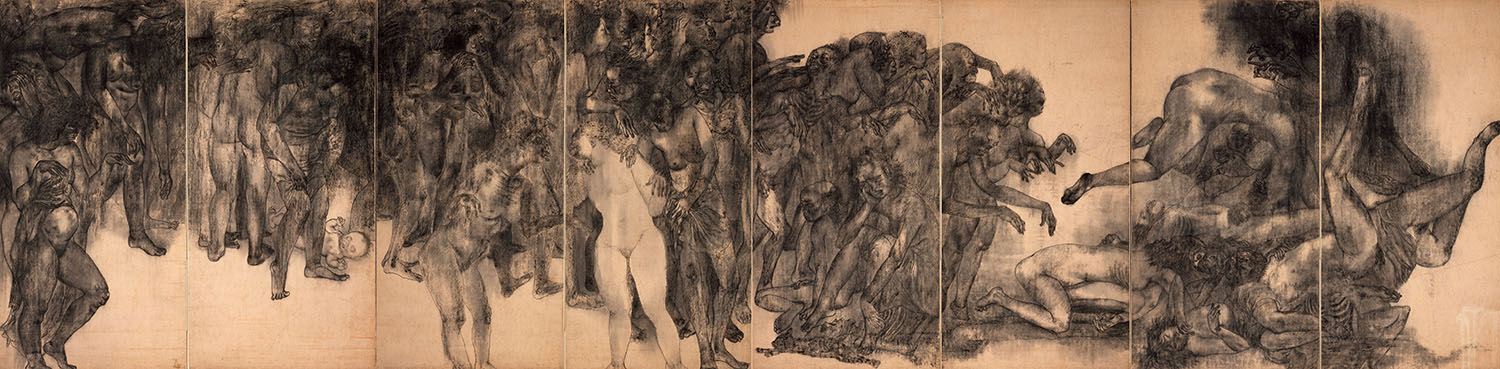

En 1948, la santé de T. Maruki se dégrade et les époux Maruki font plusieurs séjours de convalescence, avant de s’établir finalement sur le littoral de Shonan. Abandonnant leurs activités tokyoïtes, ils prennent le temps de se confronter au souvenir de la bombe atomique et s’attaquent à partir de 1950 à un grand projet commun, Peintures de la bombe atomique. Ni l’un ni l’autre n’a vécu directement le feu nucléaire : ils travaillent à partir de témoignages de membres de leur famille ou d’amis, de photos et de romans. La série se poursuit jusque dans les années 1970. Ainsi, entre les années 1950 et 1970, ces grands panneaux sont exposés aux quatre coins du Japon et même à l’étranger, servant de média de substitution pour transmettre la réalité des dommages subis, à une époque où les images de cette tragédie sont encore souvent interdites de diffusion.

Plus tard, les deux artistes continuent sans relâche à représenter sur de grands formats les violences en tout genre perpétrées par l’humain, du massacre de Nankin au camp d’extermination d’Auschwitz en passant par la pollution industrielle de Minamata ou la bataille d’Okinawa. Cela n’empêche pas T. Maruki d’apporter parallèlement plus de profondeur à son travail d’illustration. Même après la mort d’I. Maruki, elle continue à peindre, réalisant des dessins de poupées et de fleurs jusqu’à son dernier souffle.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXe-XXIe siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023

Preserving Maruki Iri and Maruki Toshi ’s Art for Future Generations | Maruki Gallery, 2022 (anglais)

Preserving Maruki Iri and Maruki Toshi ’s Art for Future Generations | Maruki Gallery, 2022 (anglais)

Iri Maruki et Toshi Maruki, témoignage d’Hiroshima | Musée du mémorial de la paix, 2020 (japonais)

Iri Maruki et Toshi Maruki, témoignage d’Hiroshima | Musée du mémorial de la paix, 2020 (japonais)