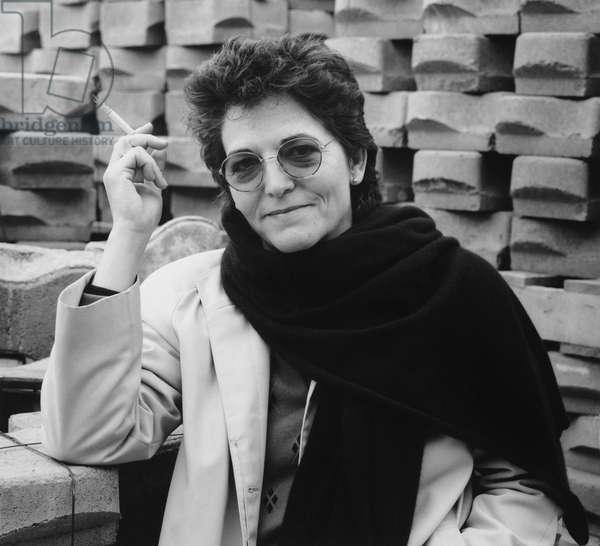

Vera Molnár

Entretien papier prix AWARE

→Lemoine, Serge (dir.), Vera Molnár, cat. expo., musée de Grenoble, Grenoble (7 octobre 2001 – 6 janvier 2002), Paris/Grenoble, Réunion des musées nationaux/Musée de Grenoble, 2001

→Amic Sylvain (dir.), Véra Molnar, une rétrospective, 1942-2012, cat. expo., musée des Beaux-Arts, Rouen ; Centre d’art contemporain, Saint-Pierre-de-Varengeville, 2012

Vera Molnár : pas froid aux yeux, musée des Beaux-Arts, Rennes, 9 octobre 2021 – 2 janvier 2022

→Vera Molnár, musée de Grenoble, Grenoble, 7 octobre 2001 – 6 janvier 2002

→Véra Molnar, Perspectives et variations, Frac Lorraine, Metz, 2009

→Véra Molnar, une rétrospective, 1942-2012, musée des Beaux-Arts, Rouen ; Centre d’art contemporain, Saint-Pierre-de-Varengeville, 2012

Peintre française.

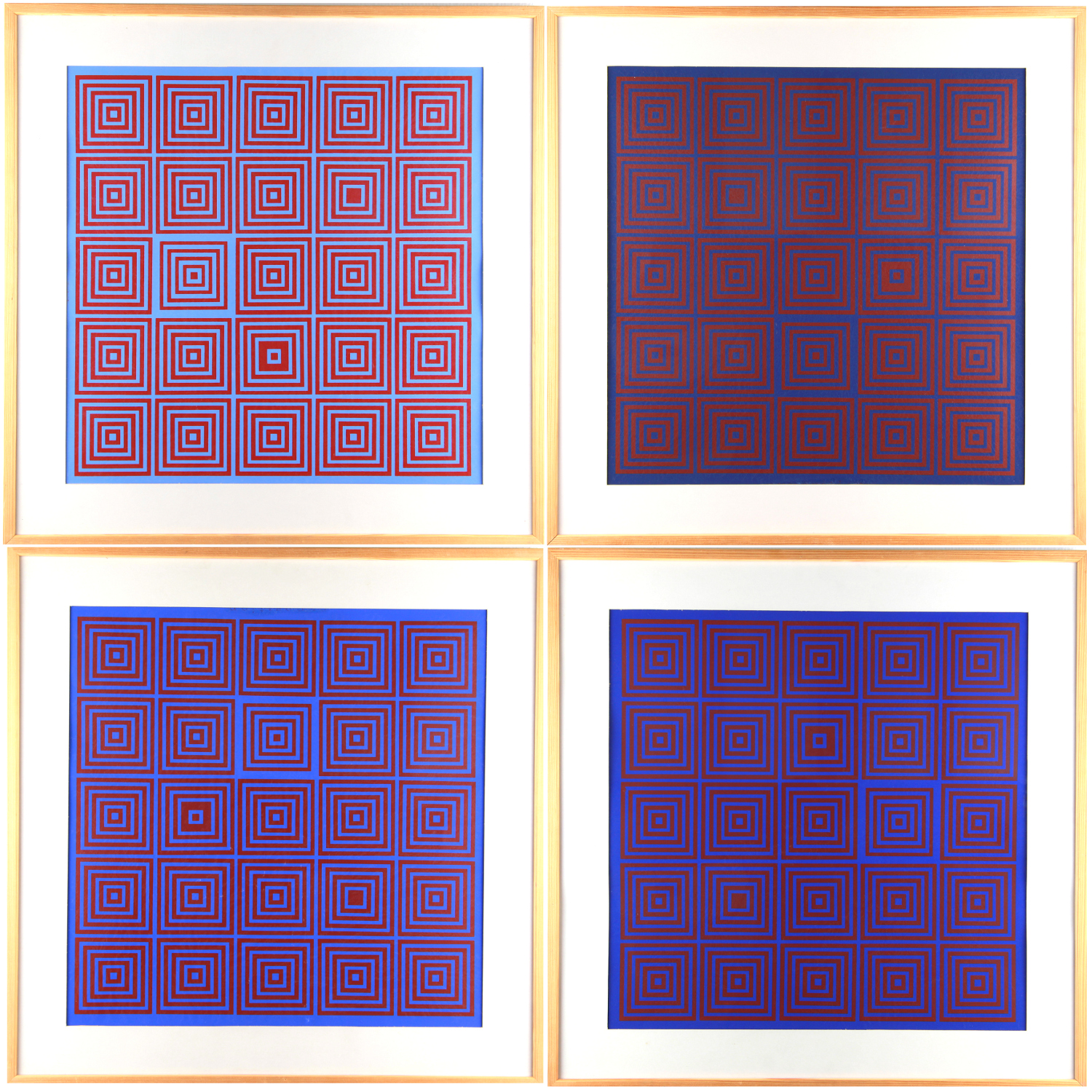

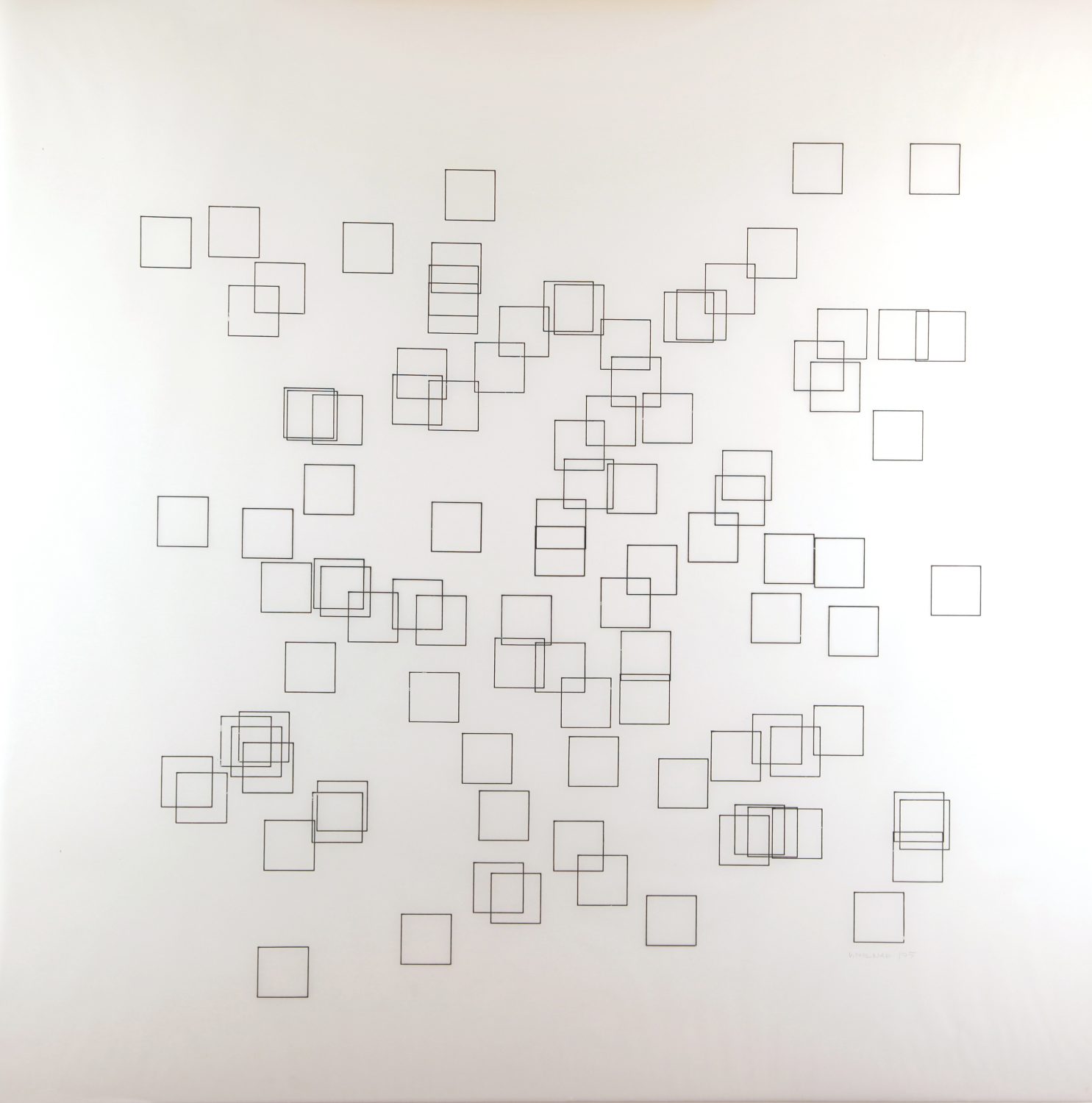

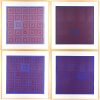

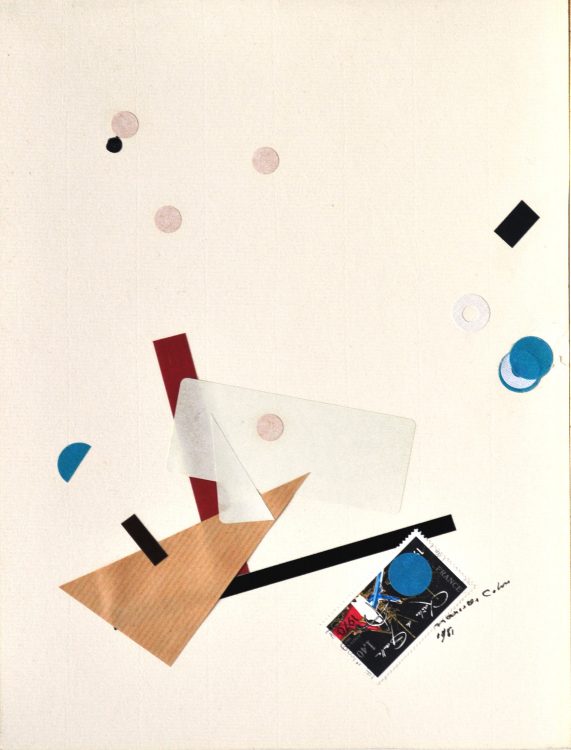

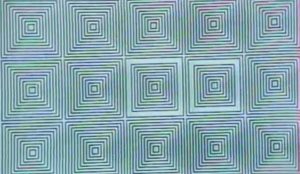

Après des études à l’École des beaux-arts de Budapest et la découverte du cubisme, Vera Molnár se rend à Rome en 1947 afin de poursuivre ses recherches sur la peinture géométrique, mais elle rejoint très vite Paris. Impressionnée par l’œuvre de Le Corbusier et de Fernand Léger, elle aspire à un style plus radical. Sur le plan théorique, elle est influencée par Mondrian, Malevitch et le mouvement zurichois d’art concret. Elle privilégie les éléments géométriques simples et cherche à « créer des œuvres de manière consciente » : son travail ne tente pas de supprimer toutes les traces de subjectivité, mais s’élabore grâce aux sens, qui sont, selon l’artiste, à l’origine même de la création. Ses premières œuvres appartiennent encore au courant abstrait et minimaliste. Les titres, toujours très descriptifs, rappellent sa quête constante d’objectivité : pour 3 carrés noirs, 3 rectangles gris, 5 rectangles bleus (1950), elle dispose strictement trois rangées de formes géométriques, à travers lesquelles elle appréhende le rôle et la perception des sculptures. Entre 1960 et 1968, sa démarche s’apparente à une expérience sur la forme, telle que Quatre éléments distribués au hasard (1959), un carré parfait de formes géométriques faites de bandes de film adhésif noir collées sur du carton blanc.

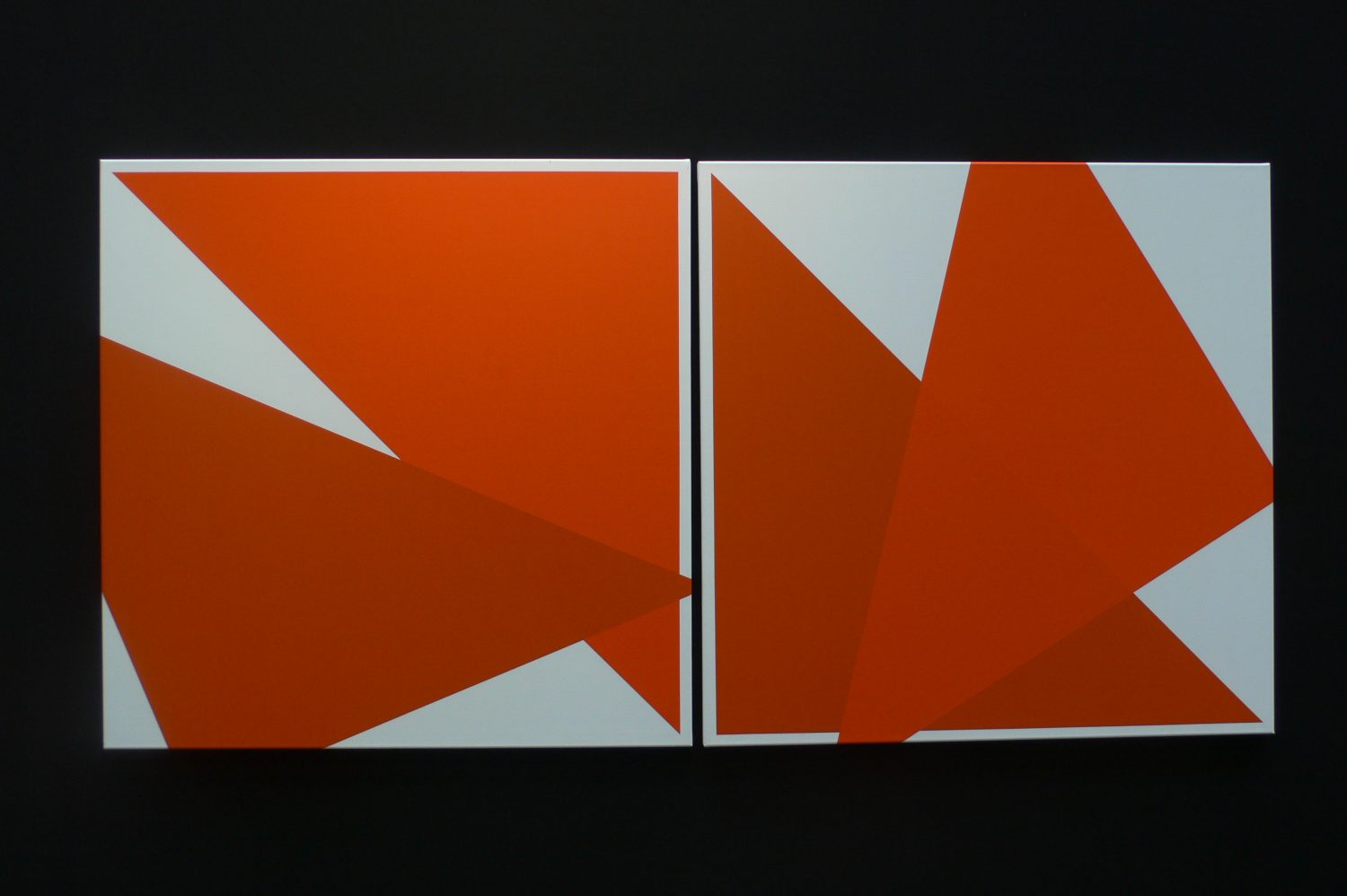

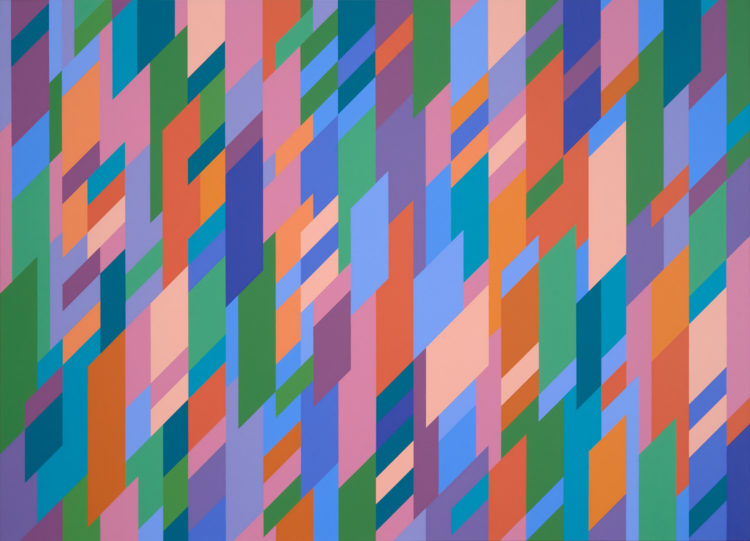

Attirée par la relation entre les technologies modernes et la création, V. Molnár est cofondatrice, en 1961, du Groupe de recherche d’art visuel (Grav), qui revendique une approche cinétique de l’art et consacre une place fondamentale à la construction et à la perception. Ses investigations sur la bichromie et le minimalisme sont comparables à celles de Gottfried Honegger, Manfred Mohr et François Morellet. Tandis que François Molnár, son mari, avec qui elle collabore, se détourne de leur pratique pour intégrer le Centre national de la recherche scientifique et pour enseigner, elle focalise ses recherches sur la création informatique et propose au public d’en observer les conséquences. Elle explique que son travail se situe « entre les trois “con-” : les conceptuels, les constructivistes et les computers ». Elle appartient à la génération des artistes influencés par l’émergence des nouvelles technologies, mais aussi des théories mathématiques et géométriques. En 1968, engagée dans la voie d’un art constructif et systématique, elle devient l’une des premières artistes à faire de l’ordinateur son outil de prédilection et son principal moteur de création, avec, en tête, les algorithmes : la programmation devient l’enjeu principal de son dispositif plastique.

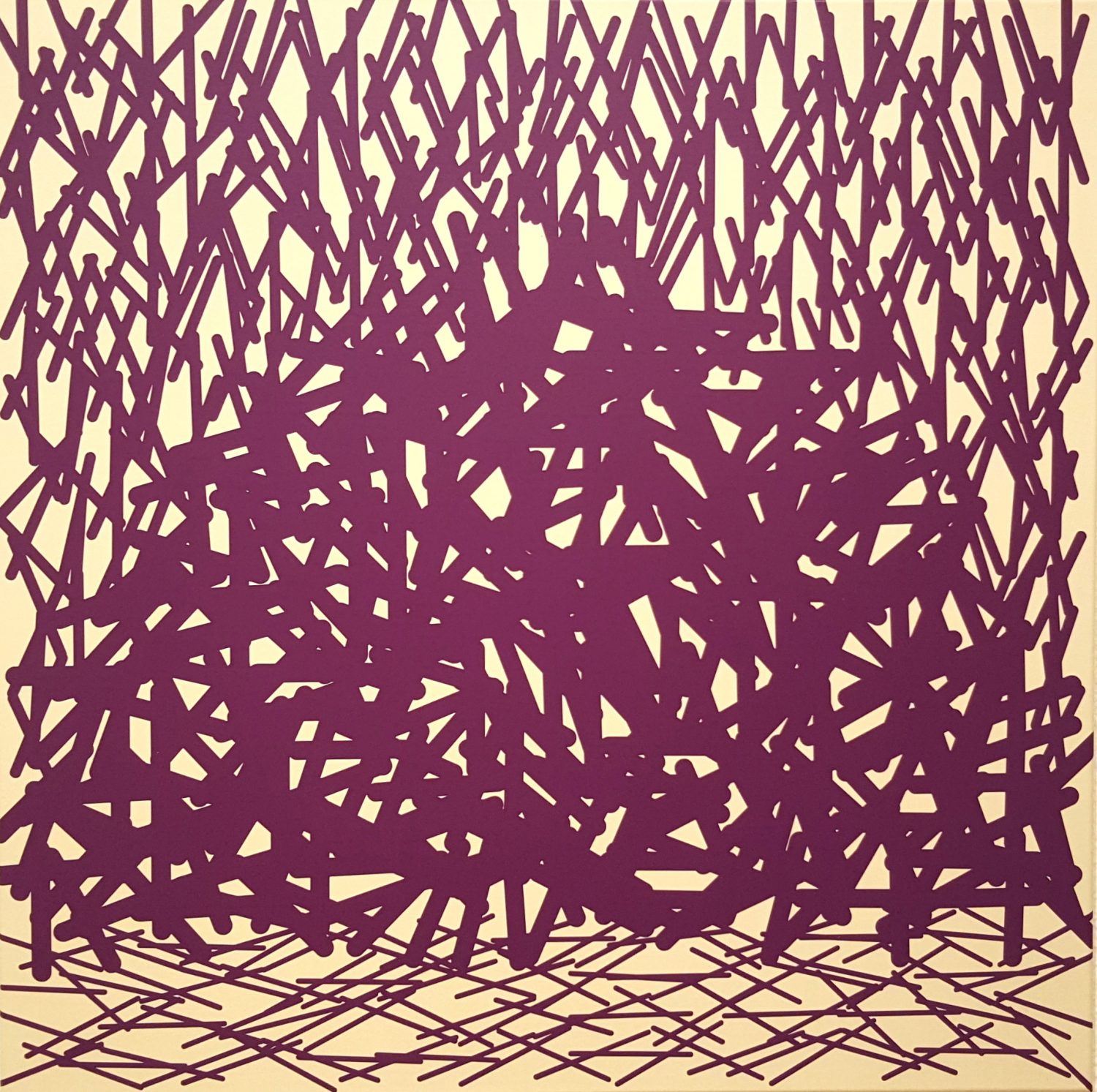

Après cette première période expérimentale, elle situe l’idée au centre du processus de création : la forme n’en est plus que matérialisation. Le traitement numérique lui permet d’écarter la subjectivité des outils picturaux traditionnels. Ses dernières expérimentations artistiques et informatiques sont de plus en plus poussées : en 1990, elle crée d’abord les formes à la main, puis utilise indirectement l’ordinateur. Le programme Resauto, qu’elle a élaboré afin de répéter et réinterpréter l’œuvre originale, propose de nouvelles versions d’un même travail. « L’ordinateur aide, mais il ne “fait” pas, il ne “dessine” pas ou “n’invente” pas quelque chose », se plaît-elle à rappeler. Privilégiant toujours l’algorithme, elle collabore avec le mathématicien et artiste Erwin Steller pour créer Promenade (presque aléatoire) (1998-1999) : une œuvre radicale et géométrique qui quitte la bidimensionnalité traditionnelle du tableau pour s’installer dans l’espace, comme une installation. Elle déconstruit chaque élément de la forme pour comprendre leur agencement dans l’espace du tableau, puis du lieu d’exposition. Les œuvres de V. Molnár sont présentes dans de nombreuses collections d’institutions internationales, dont le Centre Georges-Pompidou à Paris. En 1980, elle intègre le Centre de recherche expérimentale et informatique des arts visuels (CREIAV) de l’université Paris 1 – Sorbonne, où elle donne des cours d’arts plastiques jusqu’en 1990.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

L’art numérique de Vera Molnár

L’art numérique de Vera Molnár