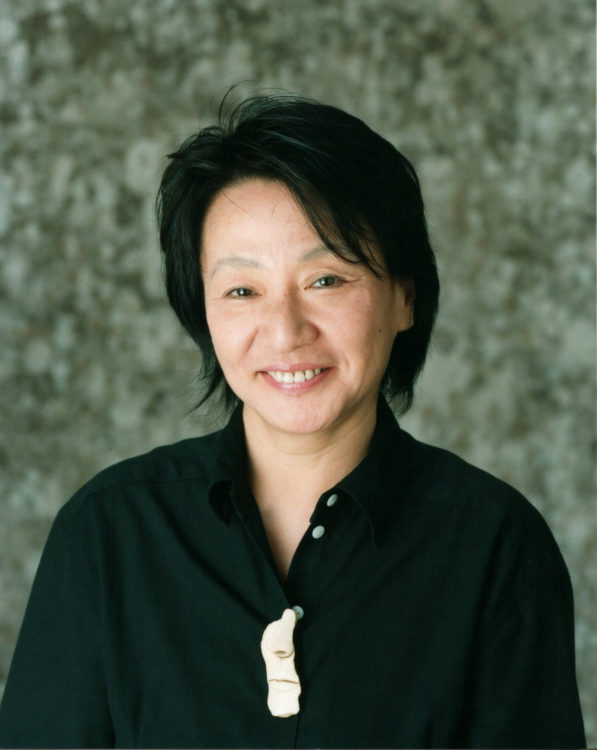

日本人現代美術家

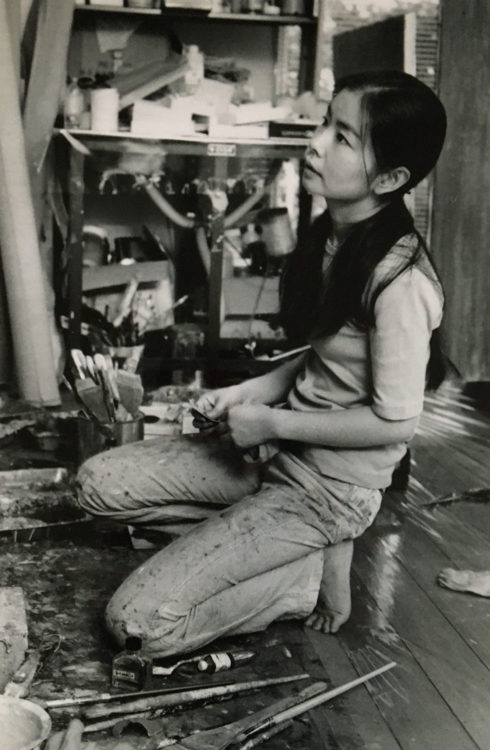

内藤礼は、空間と対話しながら、光や空気、風、水といった自然のエレメントと、糸やリボン、布、ビーズ、ガラス、風船などの繊細なモチーフを組み合わせた空間作品で知られる。また、キャンバスや紙に淡い色彩を重ねた絵画作品や、高さ数センチの小さなひとの木彫も、継続されている重要な作品である。その制作の背景には、「地上に存在していることは それ自体 祝福であるのか」という一貫した問いがある。

1991年、佐賀町エキジビット・スペースで開かれた個展「地上にひとつの場所を」で内藤は、楕円形状の白いフランネルのテントの中に、植物や布、貝、石、ガラスなど多種多様な素材で作られた微細なものたちを、左右対称に配した作品を発表した。観客が一人ずつ内部に入るという鑑賞方法でも話題となったこの初期の代表作は、その後ニューヨークやパリ、ウェールズ、名古屋、ヴェネツィアなど世界各地で展示された。

第47回べネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館に出品した1997年には、フランクフルトのカルメル会修道院でも個展「たくさんのものが呼び出されている」を開催している。かつて食堂だった部屋の壁画に描かれた殉教者と異教徒たち一人一人に捧げる304個の小さな枕とともに、様々な素材や造形物が配置され、やはり鑑賞者は一人ずつ中に入ることができた。すでにこの世を去った他者に捧げる作品が生まれたのは、このときが初めてである。

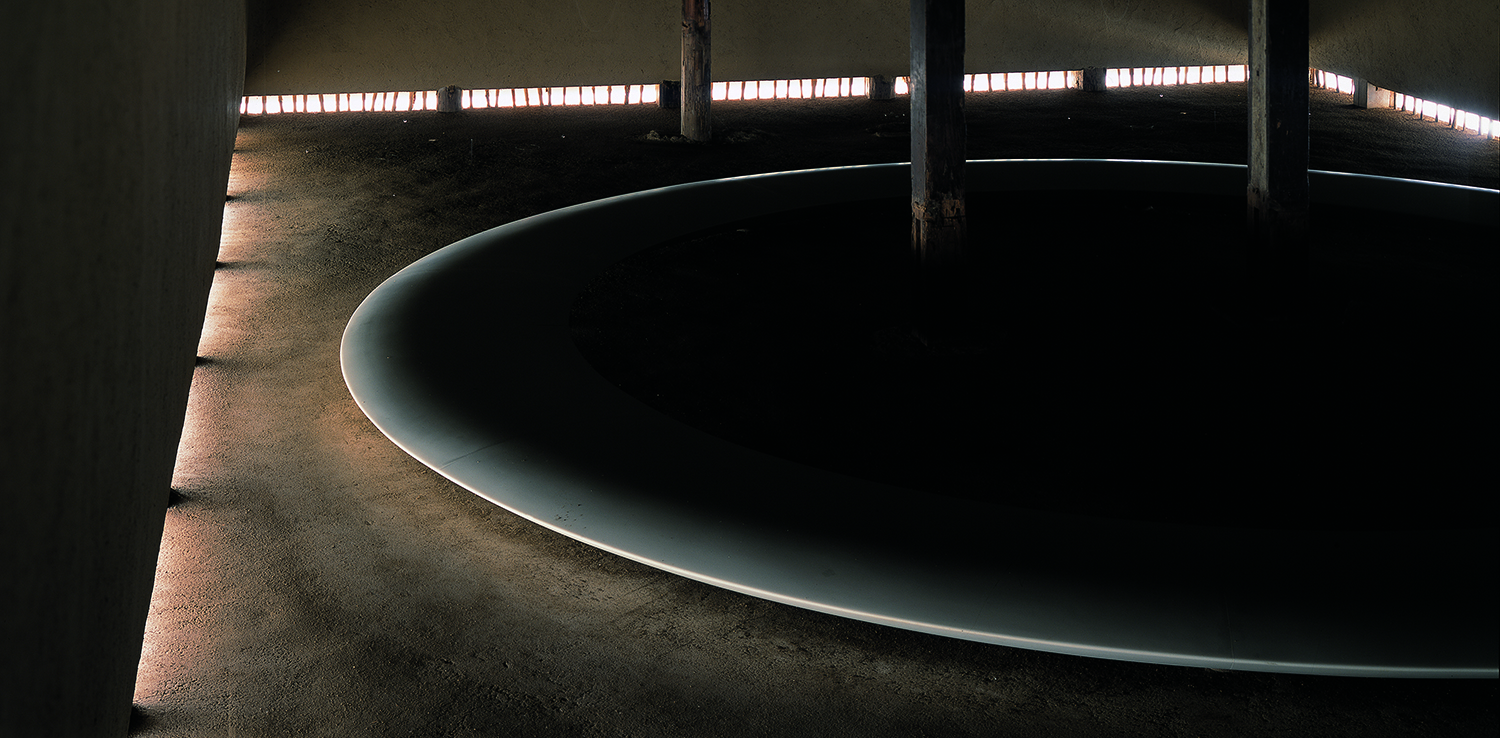

また、内藤の作品の多くは一定の期間と特定の場所でのみ存在するものだが、瀬戸内海の島々で、恒久展示作品にも取り組んでいる。2001年には直島の家プロジェクト「きんざ」の《このことを》、2010年には豊島美術館の《母型》をそれぞれ完成させた。《このことを》は、空き家になった古い民家の床や天井を取り払い、建物の下部からのみ光が入る薄暗い空間の中に、大理石の円環や糸やビーズを配した作品で、一人ずつ鑑賞することができる。それに対して、大勢の人が共に体験することのできる豊島美術館は、建築家の西沢立衛との共同プロジェクトである。水滴のような形をしたコンクリートの建造物の内部には、2つの円形の開口部があり、吊り下げられたリボンや糸が風に揺れ、湧き出る水が床を転がり、光や風、雨といった、美術館の周囲に広がる自然と一体化した作品になっている。こうして内藤の作品は、外界から閉ざされた空間から、外部の自然や人の存在に開かれた空間へと、徐々に変化していった。

そして2000年代後半以降、神奈川県立近代美術館(2009年)や東京都庭園美術館(2014年)、テルアビブ美術館(2017年)、水戸芸術館現代美術ギャラリー(2018年)、金沢21世紀美術館(2020年)など、多くの美術館で個展を開催している。また、パリ日本文化会館(2017年)では、広島と向き合う作品を制作した。それぞれの空間に合わせて作品と展示の構想を重ねる過程で、人と自然、人と作品、自己と他者、生と死、内と外といった相反するもの同士が互いをうつしあうような関係性のうちに慈悲を出現させるというテーマが深められている。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム