日本人建築家

長谷川逸子は革新的な建築デザインを生み出しただけではない。住み手や使い手の声を聞きつつ、従来の建築家の役割をも広げることで、建築をより豊かで社会に息づくものにした開拓者である。1941年、長谷川は港町、焼津市に生まれた。好奇心旺盛で、女子校時代は植物採集をしに山に分け入り、海ではヨットを操縦し、演劇の脚本を書いて演出するなど、多才ぶりを発揮した。やがて建築の道を志すが、女性だという理由で不当な圧力を受け、夢を諦めかける。やむなく入った地元の大学で作った建築模型が、しかし彼女の運命を切り拓いた。著名な建築家、菊竹清訓(1928–2011年)の目に留まり、建築の才能を認められたのだ。長谷川の経歴で注目されるのは1960年代半ばから10年余、菊竹に続いて篠原一男(1925-2006年)という対照的な二人の巨匠それぞれの薫陶を受けたことだ。その経験はまた、圧倒的な権威者から建築と建築の使い手を解放したいという、独自の使命感を育てることにもなったと思われる。篠原研究室時代に自分の仕事として手掛けた《焼津の住宅1》(1972年)、《緑が丘の住宅》(1975年)など初期の住宅は、ミニマリスティックな造形美が際立ち、篠原の影響も感じられる。とはいえ、開放的で自由な空間を作りつつ、住む人同士、あるいは自然との交わりに心を砕く姿勢は彼女独自のものであり、住宅設計の依頼は増えていった。

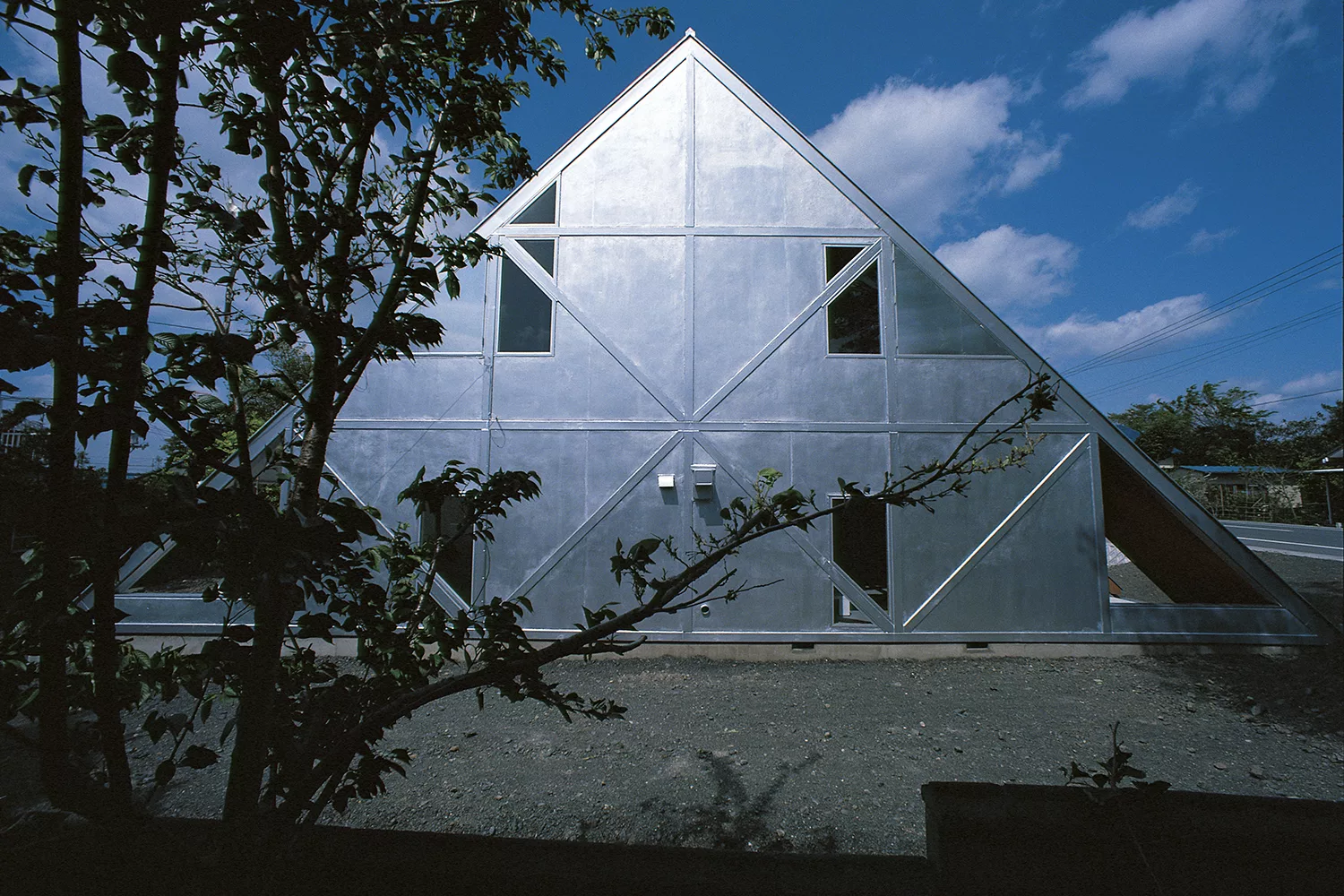

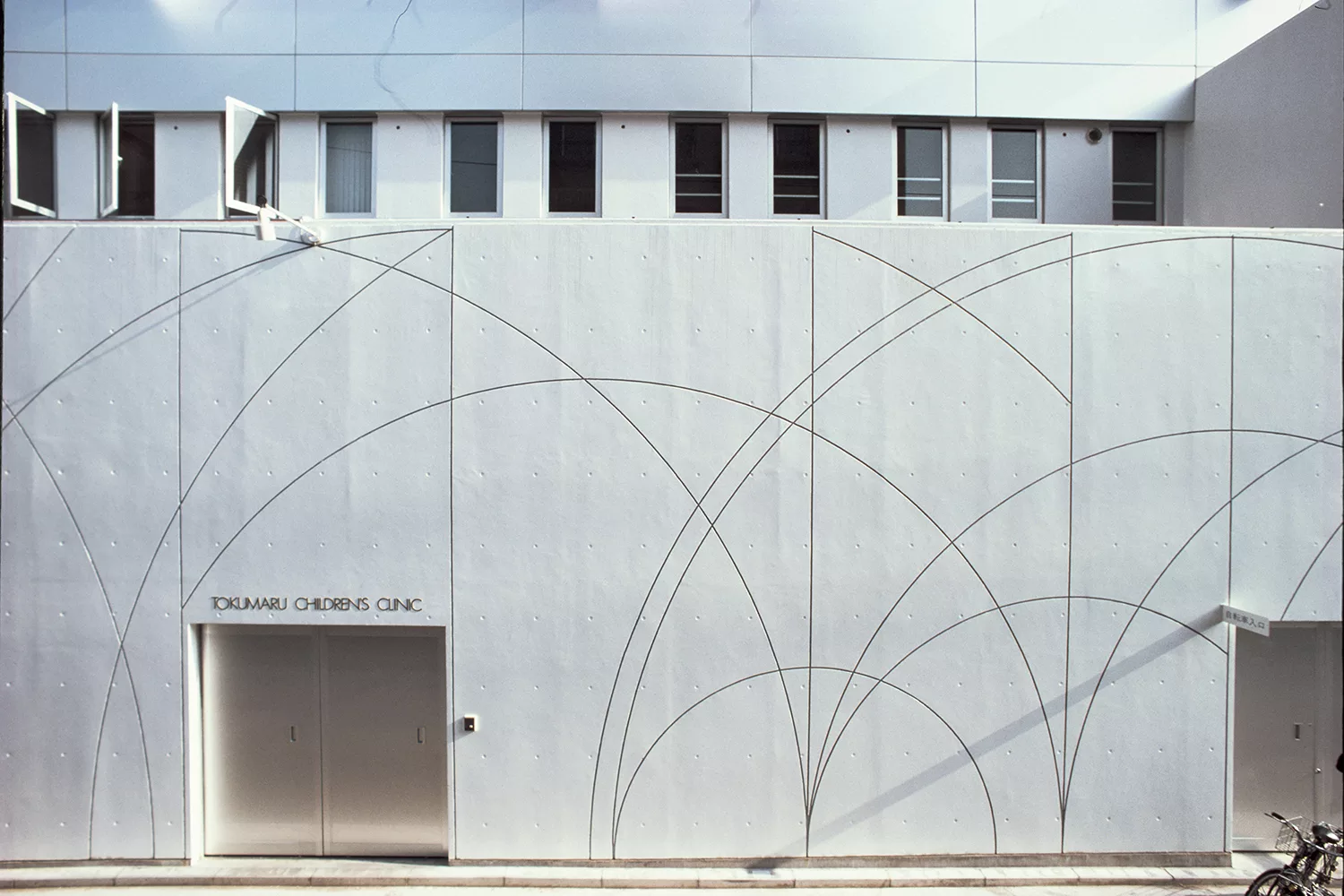

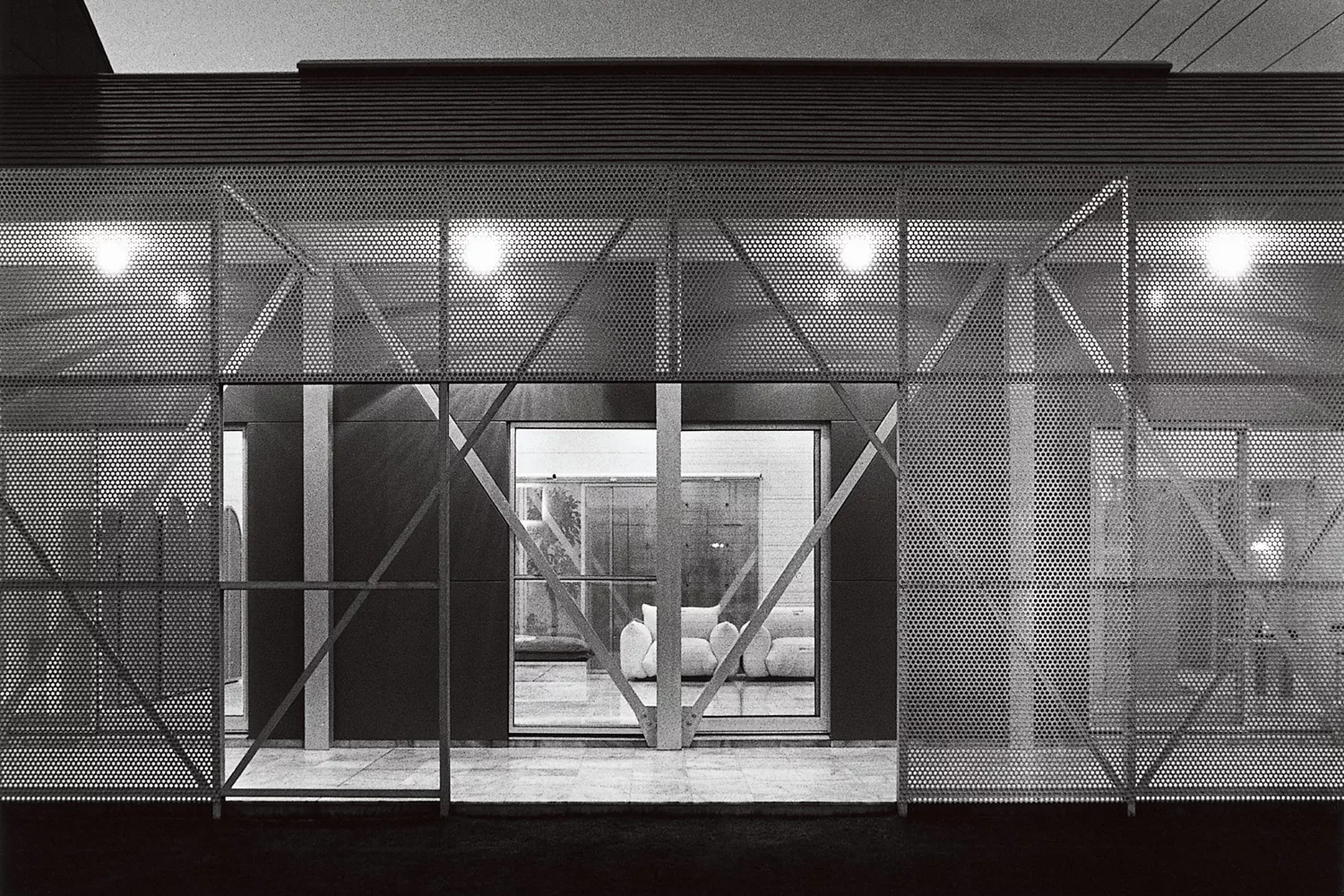

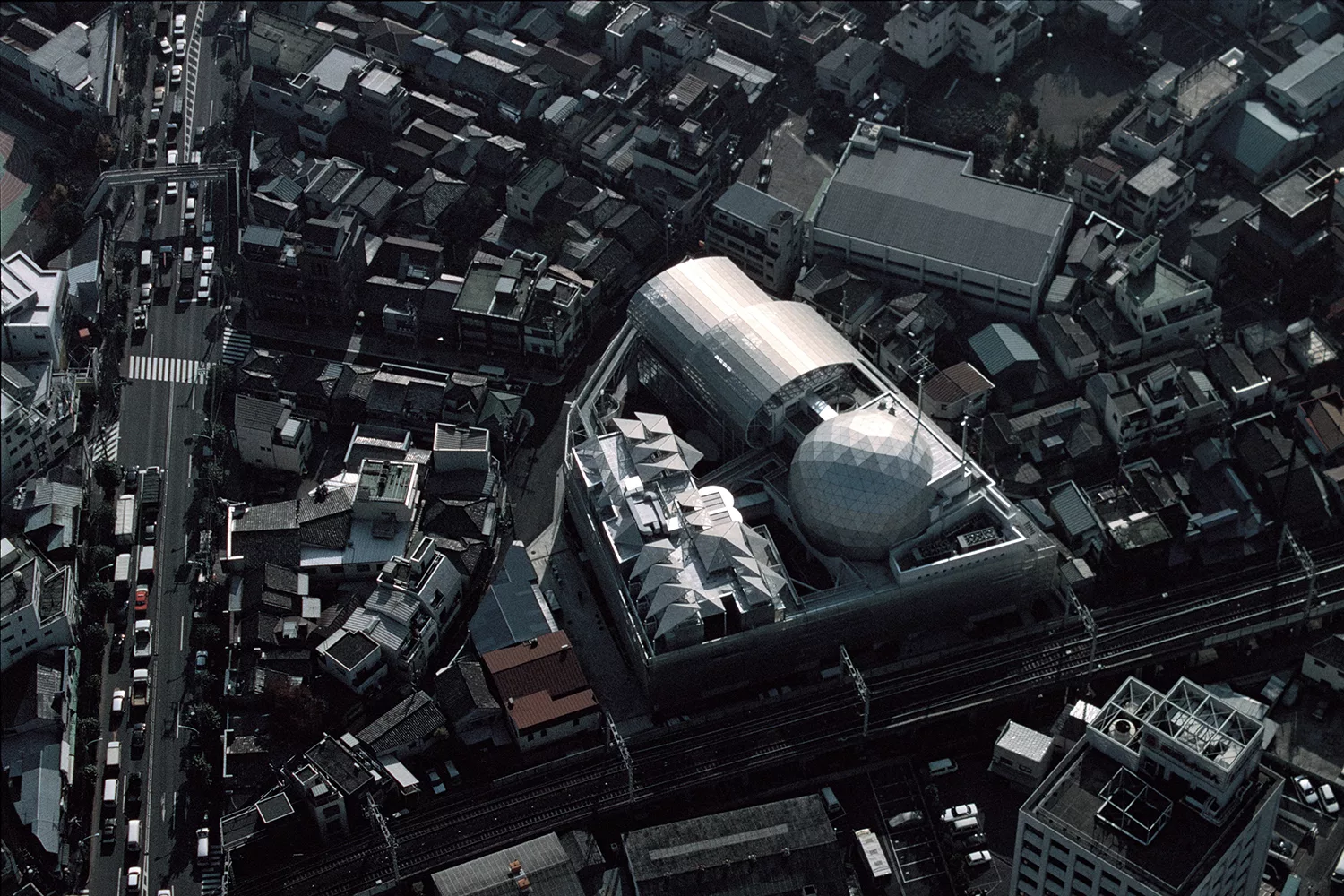

1979年に独立した長谷川は、《桑原の住宅》(1980年)で建築界に新風を巻き起こす。一面に小さな穴の空いたパンチングメタルを開発し、それで住宅のまわりを覆ったのだが、向こう側の様子を微かに伝えるこの軽やかな素材が、時代の感覚を見事に表徴していたのである。やがて長谷川は研修施設《眉山ホール》(1984年)を手掛ける。各スペースはシンプルかつ開放的にして多様な使い方を待ち受ける一方、建物はまわりの住宅密集地域に連なるスケールに抑える。建築が自己完結的に作られていた当時、都市空間の中に建築を位置付ける姿勢は新しく、長谷川は日本で最も権威ある建築賞「日本建築学会作品賞」を受賞した。長谷川を押しも押されもせぬ存在にしたのは《湘南台文化センター》(1990年)である。女性として初めて公共建築コンペを勝ち抜いたデザインは、文化施設の機能をほぼ地下に埋める一方、起伏のある地形の上を大小の球儀や民家、森や散策路やせせらぎなどで覆うというものだった。文化施設の様々な要素を群島のように構成し、自然の中で人々が集い、憩い、楽しむ場を作ることで、文化施設の新しい可能性を示したのである。さらに長谷川は、市民との意見交換を建築家が自ら積極的に行い、住民参加システムの成果を明確に示したことで、公共建築の作り方にも大きな影響を与えた。以後、長谷川は《すみだ生涯学習センター》(1994年)、《山梨フルーツミュージアム》(1995年)、《新潟市民芸術文化会館》(1998年)など、公共の文化・教育施設を次々と手掛け、使い手との対話を重ねながら建築の可能性を広げていく。これらの文化施設においても、施設のプログラムやその運営について長谷川自らがヒアリングやワークショップを開催し、積極的な提案を行なってきた。建築家の従来の業務範囲を超えた動きは当然多くの軋轢を招いたが、建築とプログラムが一体的に計画されていないという世界的な課題にいち早く取り組んだのである。

長谷川は公共建築を「はらっぱ」として考える。文化施設はモニュメンタルで威信を放つ構築物ではなく、はらっぱのように自由でおおらかで、多様な人々の営みや交わりが促進されていく場所でなくてはならない。人と自然の相互作用によって生まれる里山のような、「第二の自然」となる建築を彼女はめざす。2000年代以降の長谷川は《静岡大成中学校・高等学校》(2004年)や《珠洲市多目的ホール》(2006年)などの大規模施設のほか、数々の集合住宅や個人住宅を手がけている。一方、2016年、東京の都心に「gallery IHA」を、翌年にはNPO「建築とアートの道場」を設立、若い建築家や学生を対象とした議論と展示の場を作り、文化教育活動に力を入れている。2018年、長谷川は英国ロイヤル・アカデミー建築賞を受賞した。