長谷川時雨、春子姉妹と

雑誌『女人芸術』

イントロダクション

1868年の日本の開国から第二次世界大戦敗戦までの時代において、日本の女性たちは参政権を持たず、教育においても男性に比べて就学率は低く、大学に進学する権利もなかった。美術教育の場合も同様であり、国立の美術学校である東京美術学校は男子校だった。

しかし女性たちはそうした状況に納得していたわけではない。そうした女性たちに劇作家長谷川時雨(1879–1941年)と画家長谷川春子(1895–1967年)の姉妹がいた。長谷川姉妹と仲間の女性たちが始めた雑誌が『女人芸術』(1928年7月–1932年6月、全48冊)だった。

この小文では、まず日本近代の政治、教育、美術におけるジェンダー差別について解説する。次に『女人芸術』の歴史や女性画家たちが描いた表紙絵や挿絵を紹介する。最後に長谷川姉妹が同誌において果たした役割について述べる。

1.政治、教育、美におけるジェンダー差別

日本にとって近代化は西欧化を意味した。日本は西欧の技術のみならず社会や文化のしくみを受け入れて近代国民国家を形成した。前近代の女性観は儒教の影響が強かった。女性は生来愚かであるため、子の教育は任せられないとされた。女性は家の存続のために子を生むだけの存在とみなされていた。

近代になると、西欧のジェンダー観に影響を受けた「良妻賢母思想」が誕生し、1900年代以降広く普及していった。良妻賢母思想とは、女性を近代国民国家の一員として良き妻、賢い母とするため教育し、家庭責任を負わせるという考え方である。この思想はある意味女子教育の拡充を促した。

女子教育においては、意外なことに美術の教養は重視された。山崎明子によれば、1800年代後半(明治20年代)から1900年代初頭(明治40年代)にかけて男性知識人らが女子には女子に適する美術があるという「女子の美術論」を展開した1。この議論は女性の母役割を重視し、ジェンダー規範から逸脱しない程度に美術を推奨した。この考え方は女性が職業的美術家になることを妨げた。1901年創立の私立女子美術学校は、近代的女子美術教育に大きく貢献したが、美術界で女性が活躍することはむしろ例外だった。

通常美術家は美術団体が主催する展覧会に作品を出品して入選を重ねて、一般会員から会友、会員へとランクが上昇する。しかし女性は会友止まりだった2 。1920年代にはこの状況に抗するように、女性美術家たちはグループ展を開催するようになった3。しかしそうした女性に対して、男性美術評論家らは女性性を要求したり、その欠如を批判したりした。美術評論の書き手はほとんどが男性で、彼らの評論は女性美術家の活動を左右した。

2.『女人芸術』の誕生

『女人芸術』は1928年7月に発刊され、1932年6月まで続いた文芸誌である。主宰者は歌舞伎脚本家の長谷川時雨で、彼女は同誌の編集者、執筆者を女性に限り、多くの新人作家を世に送り出した4。『女人芸術』は発刊の目的として新人女性作家、評論家の発掘と育成、全女性の連携を掲げていた5。その方針は表紙絵や挿絵にも徹底され、時雨の末妹だった洋画家長谷川春子が知人の女性画家たちを動員した。雑誌や新聞の挿絵などの仕事は男性画家たちに奪われがちだったため、『女人芸術』は女性画家たちに描く場を提供した数少ない媒体のひとつだった。

時雨は弁護士の父深造と料亭経営者の母多喜の間に長女として生まれた。時雨は小学校を卒業した後は、女性に学問は不要という母の教育方針のために進学できなかった。時雨は1897年に親の決めた男性と結婚したが、夫は家庭を顧みず時雨は小説を書いて不幸な生活に耐えた。離婚後は歌舞伎の脚本を書き、それが新聞の懸賞で賞を得るなど評価され、やがて時雨は劇作家としての評価を得た。時雨が大正期に書いた合計7冊の『美人伝』は同時代の優れた女性たちを題材とし、時雨は他分野で活躍する女性たちに関心を寄せた。同書には亀高文子(1886–1977年)など『女人芸術』に表紙絵や挿絵の描き手として招いた女性画家も含まれていた。

そうした女性画家たちを『女人芸術』につなぐ役割を果たしたのが、時雨の末妹長谷川春子だった。春子は1895年日本橋に生まれた。雙葉高等女学校を卒業したのち母が経営する旅館を手伝っていたが、時雨の勧めで絵画に取り組んだ。はじめ日本画を鏑木清方(1878–1972年)に次に洋画を梅原龍三郎(1888–1986年)に学んだ。師らは有名な画家たちだった。春子は表紙絵や挿絵だけではなく随筆も寄稿した。

やがて春子は1929年3月にフランスへと渡った。パリでは画家藤田嗣治(1886–1968年)たちの紹介でサンジェルマン・デ・プレのザック画廊で個展をするなど旺盛に制作した。春子は1931年3月に日本に帰国後、再び『女人芸術』に参加した。

3.『女人芸術』と女性画家たち

春子が創刊号からフランスに旅立つまでの『女人芸術』の表紙絵は、いわゆる女性画家向けとされたモティーフが多い。創刊号を担当した埴原久和代(1879–1936年)はテーブルの上に置かれた食器や果物(1928年7月号)、甲斐仁代(1902–1963年)は日本人形と西洋人形(1928年12月号)、亀高文子(1886–1977年)は白人の少女(1929年1月号)を描いた。『女人芸術』は中流階級女性向け雑誌だったためこうした表紙絵はマッチした。

しかし春子の渡仏後、『女人芸術』は急速に左傾化した。1930年代前半はプロレタリア文化運動の興隆期で、その影響は『女人芸術』にも及んだ。当時の内容はソビエトの紹介やプロレタリア女性の生活報告などが占め、3回の発禁処分を受けた。この頃の表紙絵は働くソビエトの女性をフォトモンタージュした表紙や幾何学的なデザインに変化した。春子の後に表紙絵や挿絵を担当した画家熱田優子(1906–1983年)がプロレタリア文化運動に傾倒していたためでもある。時雨はそうしたイデオロギーとは距離をとったが、さまざまな女性に自己表現の場を開くという発刊当初の目的は貫いた。

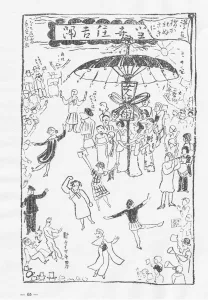

渡仏前の春子は表紙に海辺の温泉を楽しむ裸婦像を描いた。基本的に女性画家が描いた裸婦像が少ないなかで際立つ。春子による「描かれぬさきに――漫画」と題された漫画には大きな傘の下にいる『女人芸術』の女性たちが描かれている。一方で左下には「新しい女」たちを見て震え上がる男性や腰を抜かす男性がいる。大きな傘は住吉大社の神事で使われる道具であり、『女人芸術』の未来を寿ぐ意味を担っている。春子は『女人芸術』の女性たちを統御されない自由な存在として描いた。これを描いた春子こそそうした女性たちの筆頭でもあった。

4.『女人芸術』廃刊後の時雨と春子

資金難から『女人芸術』の廃刊を決めた時雨は、翌1933年4月にタブロイド形式の冊子『輝ク』(1933年4月–1941年11月、全102号)を創刊した。『女人芸術』という場を失った女性作家たちが、時雨に新しいメディアの創出を促したためであった。しかし『輝ク』は表紙のないタブロイド冊子であり、女性画家たちは仕事の場をほぼ失った。『輝ク』は1937年に日中戦争が始まると戦争協力的な紙面に変わった。時雨も戦地慰問組織「輝ク部隊」を結成したり戦地の兵士に送る「慰問袋」(日用品や子どもの作文などを入れた袋)をつくったりした。

春子は時雨を手伝いながら、1930年代前半から自身でもモンゴルや中国、ベトナムなどの前線を取材し、その成果を書籍として刊行した6。しかし時雨は病に倒れ1941年8月に亡くなった。春子は1943年2月、時雨の意思を継ぐように女性画家による戦時団体「女流美術家奉公隊」を結成し委員長となる。同隊は少年兵を集めるための展覧会や、女性の戦時労働を表した共同制作などを行った7。

時雨が創刊した『女人芸術』は、家父長制社会で自由な表現活動が制限された女性作家と女性画家たちに作品発表の場をつくった。春子は時雨の協力者として『女人芸術』に女性画家たちを招き、芸術性の高い雑誌をつくることに貢献した。一方でふたりは文壇と画壇において戦争と女性たちを結びつけた。ジェンダー差別を受けた彼女たちは、戦時には大東亜共栄圏におけるアジア女性たちのリーダーとしての自覚を深めていった。そうした差別の交差性に注意を払いながら、彼女たちの活動と作品を繊細に見ていく必要があるだろう。

山崎明子「美術教育をめぐるジェンダー・システム」池田忍・小林緑編著『視覚表象と音楽』東京:明石書店、2010年、pp.279-298

2

小勝禮子「近代日本における女性画家をめぐる制度―戦前・戦後の洋画家を中心に」『奔る女たち 女性画家の戦前・戦後 1930-1950年代』展図録、栃木県立美術館(2001年10月21日–12月9日)、栃木:コギト、2001年

3

小勝禮子「1930-1950年代の日本の女性洋画家をめぐる環境――制度と評価」草薙奈津子監修『女性画家たちの全貌。』東京:美術年鑑社、2003年、pp.30-34

4

尾形明子『女人芸術の世界 長谷川時雨とその周辺』東京:ドメス出版、1980年

5

尾形明子「女人芸術」『「青踏」と「女人芸術」 時代をつくった女性たち』展図録、世田谷文学館(1996年10月10日–11月24日)、東京:大塚巧藝社、1996年

6

長谷川春子の足跡や作品については、小勝禮子「戦時下の日本の女性画家は何を描いたか――長谷川春子と赤松俊子(丸木俊)を中心として」(pp.25-72)、北原恵「戦時下の美術家・長谷川春子――《ハノイ風景》(1939年)の絵を中心に」(pp.73-121)(北原恵編著『アジアの女性身体はいかに描かれたか 視覚表象と戦争の記憶』東京:青弓社、2013年)参照。

7

吉良智子『女性画家たちと戦争』東京:平凡社、2023年

吉良智子

専門は美術史、ジェンダー史。千葉大学大学院社会文化科学研究科修了(文学博士)。著書に『戦争と女性画家 もうひとつの「近代」美術』(ブリュッケ、2013年)、『女性画家たちの戦争』(平凡社新書、2015年)。『戦争と女性画家』において女性史青山なを賞受賞(2014年)。主要論文に「『女流美術家奉公隊』と《大東亜戦皇国婦女皆働之図》について」『美術史』(美術史学会、2002年)、「近代日本における女性と人形制作――上村露子とその活動の再解釈」『人形玩具研究 かたち・あそび』(日本人形玩具学会、2018年)。コラム連載に「女がみるアート」(『東京新聞』2016年)、「炎上考」(『東京新聞』2021年)など。