ブブ・ド・ラ・マドレーヌの

人魚革命

ブブ・ド・ラ・マドレーヌに名声をもたらしたのは、1994年から1996年にかけて15カ国20都市を巡回したダムタイプのパフォーマンス作品《S/N》だ。とくに注目すべきは、《S/N》の最後のシーンでのブブである。ナナ・ムスクーリの『アマポーラ』の甘いメロディーが流れるなか、全裸で椅子にゆったりと座ったブブは、舞台上をゆっくりと右から左へと移動しながら、わずかに照らされた股間から万国旗を引き出していった。そのひとつ前の「ラブソング」というシーンでは、ブブは、以前結婚していた時期の自身の性生活について、さらに、セックスワーカーと教育者という《S/N》ツアー当時の職業について、異性愛女性の立場から、ピーター・ゴライトリーと古橋悌二を相手におしゃべりをした。そのブブの胸元から頭までは大きなスクリーンの右半分に映し出されており、観客は、念入りに化粧をほどこし、露出度の高い黒いシュミーズを着た彼女の姿を見ながら話を聞くことになった。一方、画面の左半分には、スクリーンも兼ねた構造物の上に置かれた机の前に座る古橋悌二の顔のクロースアップが映し出された。古橋は、ドラァグ・クイーンに変身する化粧をしながら、HIV陽性のゲイ男性としての自らの人生について語ったのだった。

ピーター・ゴライトリーが彼女を「ブブ」と呼んでいため、観客は彼女の名前をそのように認識した。しかし、当時の作品公式クレジットでは、彼女は本名を使用していた。《S/N》のツアー終了後、ブブはダムタイプを離れてソロのアーティストとして活動を始めた。彼女はまた、HIV/AIDS問題に取り組む社会アクティヴィストであり、ドラァグ・クイーン/キングでもあった。現在、彼女は正式にブブ・ド・ラ・マドレーヌとして知られている。《S/N》でのパフォーマンスを通して、「ブブ」はパブリックなペルソナ(人格)となったのだ。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌは1961年大阪に生まれ、関西圏で育った。1985年に京都市立芸術大学を卒業。在学中は同級生たちと共に舞台作品を作っていた。 その後の5年間、活動から離れていた彼女が友人たちに再合流したのは1991年後半のこと。友人たちは、すでにダムタイプというアーティスト・コレクティヴを結成していた。1992年、古橋悌二は、自身がHIV陽性でありAIDSと共に生きていることをカミングアウトした手紙を数十人の友人に送った。これが、インスタレーションとパフォーマンスからなる《S/N》プロジェクトに大きな影響を与えた。《S/N》は、性をめぐる不平等や、人種や民族のマイノリティへの差別、ジェンダーの政治学、HIV/AIDS、セクシュアリティといった、現代社会の問題を取り巻く不協和音に挑む作品だ。さらに、パフォーマンス《S/N》は、アクティヴィストによる活動や地域社会への働きかけといった様々な運動のきっかけにもなった。

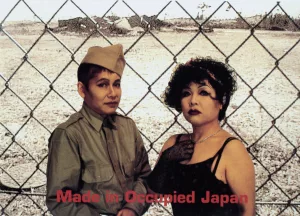

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ、嶋田美子《メイド・イン・オキュパイド・ジャパン》1998年、フォトコラージュ

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine & Yoshiko Shimada

1998年、ブブ・ド・ラ・マドレーヌは、嶋田美子とコラボレーションによる作品制作を行った。嶋田は、慰安婦や植民地主義といったフェミニズム的問題を扱い、物議をかもす作品で知られたアーティストである。ブブと嶋田は、数十枚の写真コラージュとビデオで構成されたコラボレーション作品に、アメリカ合衆国占領期(1945–1952年)に製造された商品に添付されていた原産地証明書にちなんで《メイド・イン・オキュパイド・ジャパン》というタイトルをつけた。本作では、二人が女性役と男性役の両方を演じている。米軍基地を囲む金網フェンスの前に立つ米兵(嶋田)と日本人娼婦(ブブ)、ボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』を彷彿とさせる貝殻の上でポーズをとるベビードール姿のブブを、セックスワーク反対派のフェミニスト(嶋田)が覆い隠そうとする場面、迷彩服のズボンのボタンを外してフェレットをぶら下げて見せる嶋田など。これらの作品は、私たちが当たり前だと思いがちな、いわゆる女性らしさや男性らしさが、いかに滑稽なほど根拠のないものであるかを、ユーモアを交えて暴露している。この特徴は、2025年にふたりが27年ぶりに共作した 『明治怒羅亜愚反帝戯画双六』にもあらわれている。本作は、黒船来航をふりだしに、明治時代における帝国主義、植民地主義、資本主義をクィアなレンズをとおしてユーモラスかつ深刻に再検討する錦絵風双六作品である。その一コマにおいて、嶋田は実践女子大学創立者・下田歌子に、ブブは伊藤博文に扮した。「良妻賢母」をモットーに、日本の女子教育に貢献した下田が、伊藤と不倫関係にあったことはよく知られている。一方、別のコマで新札の顔になった渋沢栄一を演じるのはブブである。

映像作品《甘い生活》(2001年)において、ブブ・ド・ラ・マドレーヌが暗い浜辺に横たわり、その裸体が海と陸を橋渡しする。本作を経て「人魚の領土」という主題に辿り着いたブブは、2004年、《人魚の領土/八月の水》を制作した。親友の死をきっかけとして、ブブは、人魚がどのような存在を象徴しうるかを探求し始めたのだ。当時のブブにとって、人魚は死者の世界である海と陸地の間の荒波に抵抗する存在だった。2010年代、ブブはセックスワーカーとしての日々の暮らしを通して、自身の身体と他者の身体の境界をより意識するようになった。これは、家族を家庭内で介護する経験によってさらに深まった。個人の身体が最初に侵害され、個人的な境界が侵入される瞬間は、触れる、あるいは触れられる瞬間と定義できるだろう。それには異なる二種類がある。ひとつは、友情や気遣いの表現としてであり、もうひとつは、征服し攻撃したいという願望として、である。こうした複数の侵害は、より大きな規模で、民族、ジェンダー、セクシュアリティなどに対して、国境において繰り返されている。そして、私たちの日常生活は、こうした攻撃にさらされ続けている。ブブは、人魚の巣窟であり縄張りである水こそが、女性をはじめとする抑圧された少数派が生きられる世界のメタファーとなり得ると考えるに至った。

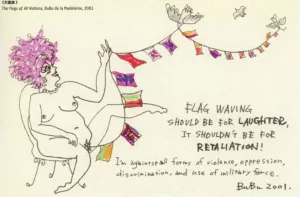

ブブ・ド・ラ・マドレーヌは長年、慢性的な乾癬という皮膚病に悩まされていた。彼女は乾燥した皮膚が剥がれ落ちるのを見て、人魚は脱皮するのではないかと考えた。この考えは、2019年のインスタレーション作品《人魚の領土と脱皮》へと発展した。針金で作られた物体が、ブブが着古した生地たち、つまり、ブブ自身が好きだったシーツや、クラブでパフォーマンスしたドラァグ・クイーンたちの衣装などにおおわれている。巨大な構造物は脱皮後の人魚を示唆する。ウロコをあらわす布地のかけらが剥がれ、パラパラと落ちた。皮膚は個人の領土である身体の内部と外部の境界であり、これらの布地は皮膚に直接、触れたものであり、さまざまな記憶を吸収したものだ。人魚の体を離れたウロコたちは一連の旗に姿を変えて、上空に延びていった。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《人魚の領土−旗と内蔵》2022年

展示風景:「ブブ・ド・ラ・マドレーヌ:人魚の領土−旗と内蔵」オオタファインアーツ(東京)2022年

写真:鐘ヶ江歓一

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《人魚の領土−旗と内蔵》2022年

展示風景:「ブブ・ド・ラ・マドレーヌ:人魚の領土−旗と内蔵」オオタファインアーツ(東京)2022年

写真:鐘ヶ江歓一

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《人魚の領土−旗と内蔵》2022年

設営風景:「ブブ・ド・ラ・マドレーヌ:人魚の領土−旗と内蔵」オオタファインアーツ(東京)2022年

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

2020年、ブブ・ド・ラ・マドレーヌは卵巣囊腫と子宮筋腫のために卵巣2個と子宮を摘出した。手術は身体的な痛みを伴うものではあったが、術後の自分の感情や感覚が以前と全く変わらないことにブブは驚ろかされた。子宮と卵巣は、その他の内臓と助け合って働いてきた内臓であるにもかかわらず、内臓であること以上の複雑な意味を背負わされてきた。これら2種類の臓器の摘出は、ブブに晴れやかな気持ちをもたらした。2019年の作品では身体の表面のみが扱われていたが、2022年のインスタレーション作品《人魚の領土:旗と内臓》においては、内臓も脱皮する。これは、ブブ自身が身体が内側から新しく生まれ変わる可能性を実感したことから生まれた表現である。再生という感覚は、生死やジェンダー役割や生殖についての意味合いを捉え直すことに繋がるだろう。いまや、ブブ・ド・ラ・マドレーヌの人魚は、海洋生物と受粉する植物のジェンダー・クィアな結合体なのだ。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《北島三郎を演じるブブ》2019年、ドラァグキング・パフォーマンス「ダイアモンズ・アー・フォエバー」京都クラブメトロ

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

美術家としてのキャリアを始めた時点のブブ・ド・ラ・マドレーヌのアイデンティティは、シスジェンダーの異性愛女性であった。しかし、長年の創作活動を経て自身をより深く理解するにいたったブブは、むしろジェンダー・クィアな人魚に近づいている。そして、以前よりも幅広く、地球上の数多くのコミュニティにまたがった観客にリーチすることができるようになった。彼女の作品が、私たちが高次元の存在のなかで自らを再活性化させる手助けをしてくれることには疑いの余地はない。そして、人魚の身体を離れた色とりどりの旗が彼方を目指す時、それは地上の呪縛から解き放たれた人々への祝福の光景となる。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《この生き物は雌雄同体だが生殖には他者を必要とする #001》2022年、ドローイング、27.4×19.5 cm

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《この生き物は雌雄同体だが生殖には他者を必要とする #003》2022年、ドローイング、19.5×27.4 cm

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《この生き物は雌雄同体だが生殖には他者を必要とする #002》2022年、ドローイング、19.5×27.4 cm

Courtesy: Ota Fine Arts

© Courtesy: BuBu de la Madeleine

《人魚の領土〜旗と内臓》ブブ・ド・ラ・マドレーヌ

人魚は脱皮する

皮膚が裂ける

それまで内臓だった部分は新たな表面になる

そこに触れることを人魚は誰に許可するだろうか

また、その裂け目に手当てが必要な時

人魚は他者による手当てを得ることが可能だろうか

人魚は脱皮する

人魚の内臓は寡黙だと考えられている

でも内臓は実は海の底から響くような声で常に歌っている

人魚がその姿を変容させる時

人魚は自身の表面の裂け目から漏れ聞こえるその歌に耳を澄ませる

人魚は脱皮する

人魚は私自身を裏側から、水の底から、鏡の奥から見返す生き物だ

人魚は脱皮する

私は自分の内臓を見ることができない。

しかし、私の表面が切り開かれる時、その内臓は新たな表面となる

新たな表面は次第に色とりどりの旗となり

剥がれる時にてんでに列をなして空のはるか彼方を目指すだろう

溝口彰子

クィア・ビジュアル・カルチュラル・セオリスト。ファッションとアートの仕事、東京でのレズビアン・アクティヴィズムを経てダグラス・クリンプに師事。著書『BL進化論 ボーイズラブが社会を動かす』(2015年)『BL進化論〔対話篇〕 ボーイズラブが生まれる場所』(2017年)が「2017年度SENSE OF GENDER賞特別賞」を受賞し、中国語と韓国語にも翻訳出版されている。著書『BL研究者によるジェンダー批評入門』(2023年)をはじめ、映画、アート、クィア領域研究倫理などについても論文や記事を日英で執筆。YouTubeチャンネル“BL with AKIKO”主宰。2023年度より早稲田大学准教授。

エマリン

コロンビア大学にてアメリカン・スタディーズの修士号を取得。研究テーマは、1990年代後半から2000年代にかけて、いかに日本のコンテンツ、特に漫画がアメリカ市場を支配し、アメリカの大衆文化を根本的に変えたか。なかでも関心を寄せているのは、日本の作品群が10代の女性たちやクィアな若者など、アメリカ社会のなかで十分に発言権を与えられていない人々のコミュニティーズに強くアピールし、その結果、海外市場での継続的な成功につながったことについてである。

※本ページ解説文は溝口氏とエマリン氏が共同執筆した英語版をもとに、溝口氏が2025年時点での加筆も含めて日本語原稿としたものです。

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.