日本の美術史・美術展における

ジェンダー視点の導入について

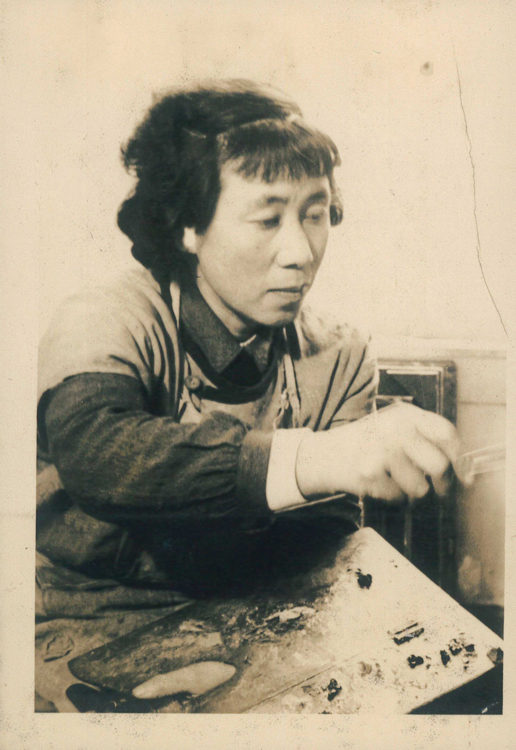

「揺れる女/揺らぐイメージ フェミニズムの誕生から現在まで」展図録、栃木県立美術館、1997年。表紙:笠原恵実子《PINK #9》(部分)、1996年、チバクロームプリント(ed.5)、127×157.5㎝、作家蔵。

「揺れる女/揺らぐイメージ フェミニズムの誕生から現在まで」展図録、栃木県立美術館、1997年。表紙:笠原恵実子《PINK #9》(部分)、1996年、チバクロームプリント(ed.5)、127×157.5 ㎝、作家蔵。

ジェンダー論の導入 1990年代

日本の美術史・美術批評、美術展は、1970年代から先行する欧米のフェミニズム、ジェンダー理論をどのように受容し、実践したのだろうか。ノックリンの論文「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」1の翻訳は1976年と比較的早く、日本の美術史家でフェミニズム、ジェンダー理論をいち早く実践したのは若桑みどりである。女性芸術家の発掘作業やジェンダー論による研究成果を深化させ、続々と著書にまとめて発表した2。

こうした研究は若桑一人の孤立したものではなく、美術史学会東支部例会としてフェミニズム美術史の研究会が2回開催され(1992年、1993年)、その2回目の発表論文と報告が『美術史』3に掲載された。それを契機として、1995年にイメージ&ジェンダー研究会が発足し、年に数回の例会で研究発表が行われた。1999年から機関誌『イメージ&ジェンダー』がほぼ毎年刊行された4(1999年12月創刊、2010年までに10号出版して休刊)。さらに論文集『美術とジェンダー 非対称の視線』が出版され、その後もフェミニズム、ジェンダー論研究は西洋美術史、日本美術史双方で重要な成果を得た5。

こうした美術史学の動きに呼応するように、多くは1980年代から日本全国の各県や主要都市に開館した美術館でも、1990年代後半に主に女性学芸員を企画者としたジェンダーの視点によるいくつかの展覧会が開催された。筆者が企画開催した「揺れる女/揺らぐイメージ フェミニズムの誕生から現在まで」展(1997年)は、ジェンダー論に基づいて、19世紀フランス、イギリスの美術からシュルレアリスムを経て、日本を含む20世紀末の美術までを通観するそれまでに例のない展覧会であった。

ジェンダー論争 1997–1998年

しかしこうした美術史学と美術展の新しい地平に対して、アカデミズムとジャーナリム双方からジェンダー論批判が表明され、それに対して筆者を含む当事者からの反論がなされて、1997–1998年にかけてミニコミ誌を舞台に「ジェンダー論争」と呼ばれる一連の議論の応酬がなされた。この詳細については北原恵と千野香織の論文を参照されたい6。「ジェンダー論争」については、近年、当時を知らなかった若い世代からも関心を呼び、2021年、イメージ&ジェンダー研究会によるシンポジウムが開催されて新旧世代の応答がなされ、その後、当時の一次資料も公開される運びとなった7。簡単に要約すれば、ジェンダー論という「欧米の思想」を日本美術史や日本の美術展に導入することへの反発や、「女性差別の告発」という社会的問題を「美術」に持ち込むことへの忌避感が、批判者側に共通する認識であったと言えよう。当事者でもある千野の言葉を借りれば、「今回のジェンダー論争の根底に横たわる最大の問題は、現実の社会と切り離された「美術」という別世界が存在するのかどうか、ということだったように思われる。」8。美術が社会、政治から遊離して存在することはあり得ない。ソーシャリー・エンゲイジド・アートという潮流も盛んになってきた現代の美術批評から考えるときわめて狭量に思える批判者の認識は、しかしその後もアカデミズムからも、美術展の観衆からも完全に払拭されてはいない。

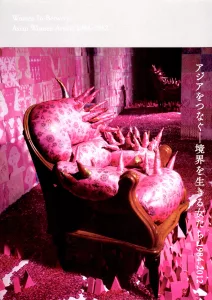

「アジアをつなぐ―境界を生きる女たち 1984–2012」展図録、福岡アジア美術館ほか、2012年。表紙:ユン・ソクナム《ピンク・ルーム5》1995–2012年、ソファ、韓紙、ビーズ、鏡、その他、インスタレーション、サイズ可変、作家蔵。

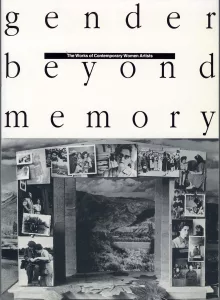

「ジェンダー―記憶の淵から」展図録、東京都写真美術館、1996年。笠原美智子・企画。

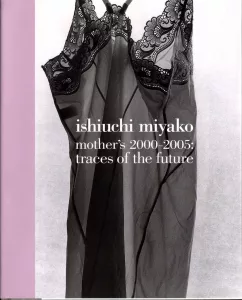

「石内都 マザーズ2000–2005 未来の刻印」東京、淡交社、2005年。第51回ヴェネツィア・ビエンナーレ美術展 日本館2005で開催された展覧会に際して刊行された写真集。

ジェンダーフリー・バッシング、バックラッシュ 2000年代以後

さらにその後、2002–2006年頃、国の行政の規制によって社会問題となった「ジェンダーフリー・バッシング」は全国に波及し、より広く日本社会に大きな影響力を持った9。現実の女性を取り巻く環境は改善されていないのに、「ジェンダー」という言葉自体の喚起力は失われ、使い尽くされたという指摘もなされている10。しかし2000年以降も、着実にジェンダー論を踏まえた美術史研究が博士論文として出版され、近年、より一般向きの新書としても出版されている11。

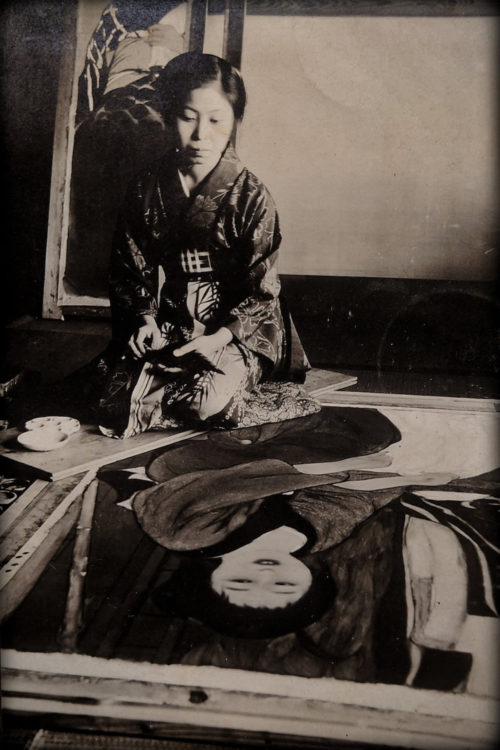

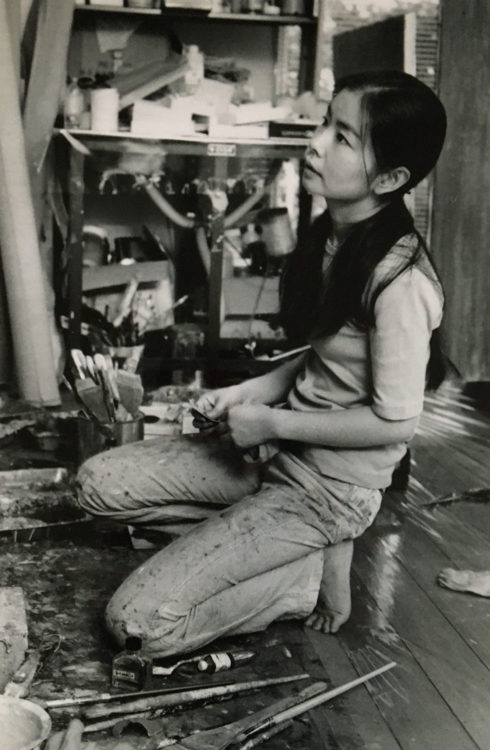

筆者は栃木県立美術館で、1930年代以後の日本近代の女性画家の発掘と当時の女性をめぐる社会制度の調査を踏まえて、2001年と2005年に2つの女性美術家展を開催した12。また視野をアジアに広げて、福岡アジア美術館をはじめ4つの美術館が協働して、「アジアをつなぐ―境界を生きる女たち」展を2012–2013年に巡回、開催した13。1991年からジェンダー展を企画した先駆者、笠原美智子は、東京都写真美術館を舞台にして1990年代からいくつものジェンダー視点の展覧会を21世紀まで継続して開催し14、また2005年第51回べネチア・ビエンナーレでは写真家、石内都を選抜し、その評価を国際的なものとした15。さらにより若い世代の女性学芸員によっても、女性アーティストの再評価展が各地方美術館で開催され、2020–2022年にかけて、とりわけ大きな成果を見せた16。

そして現在

そして2025年現在、美術館だけではなく、ギャラリーなどを舞台に、ジェンダー意識を先鋭に示した展覧会が開催されている17。これらの企画者であるキュレーターやアーティストは、先に挙げた「ジェンダー・バックラッシュ」の逆風をまともに浴びなかった1980年代末~90年代生まれの若い世代が多い。頼もしい次世代に期待したい。

リンダ・ノックリン、松岡和子訳「なぜ女性の大芸術家は現れないのか?」『美術手帖』1976年5月号、46–83頁。

2

若桑みどり『女性画家列伝』東京:岩波新書、1985年、若桑みどり『象徴としての女性像―ジェンダー史から見た家父長制社会における女性表象』東京:筑摩書房、2000年、他多数。以下の参考文献を参照。小勝禮子「美術史とジェンダー―日本の美術史研究・美術展におけるジェンダー視点の導入と現状」『ジェンダー史学』第12号、2016年、75–79頁。以下のサイトにも掲載。https://asianw-art.com/bibliography/

3

『美術史』136号、Vol.43、No.2(1994年3月)、235–257頁。

4

雑誌『イメージ&ジェンダー』のバックナンバーは、以下のウィメンズアクションネットワークのサイトよりダウンロードできる。https://wan.or.jp/dwan/detail/6179

5

註2の小勝禮子、前掲論文の参考文献を参照。以下のサイトにも掲載。https://asianw-art.com/bibliography/

6

北原恵「日本の美術界における「たかが性別」を巡る論争―一九九七-九八」『インパクション』110、1998年10月15日、96–107頁。千野香織「美術館・美術史学の領域にみるジェンダー論争 一九九七-九八」、熊倉敬聡/千野香織編『女?日本?美?』東京:慶應義塾大学出版会、1999年、117–154頁。

北原の論文は以下のサイトから英訳をダウンロードできる。https://artplatform.go.jp/readings/R202108

7

イメージ&ジェンダー研究会「今、ジェンダー論争をふりかえる」、2021年7月18日。Zoomによるオンライン配信。研究会終了後、「ジェンダー論争」の一次資料がイメージ&ジェンダー研究会のサイトで公開されている。https://imgandgen.org/gender-controversy-material/

8

千野香織、前掲論文、142頁。

9

若桑みどり、加藤秀一、皆川満寿美、赤石千衣子編 『「ジェンダー」の危機を超える!徹底討論!バックラッシュ』東京:青弓社、2006年。このシンポジウムに留学生として参加していた研究者により、後に博士論文としてまとめられた以下の書籍も参照。石楿(セキヒャン)『ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか』東京、インパクト出版会、2016年。石川優実責任編集「特集 女性運動とバックラッシュ」、『エトセトラ』vol.4、2020年。

10

加須屋明子「女性作家たちの現代―美術におけるジェンダー」『美術フォーラム21』30号、2014年、115–120頁。

11

註2の小勝禮子、前掲論文の参考文献を参照。以下のサイトにも掲載。https://asianw-art.com/bibliography/

12

「奔る女たち 女性画家の戦前・戦後1930–1950年代」展、栃木県立美術館、2001年。「前衛の女性1950–1975」展、栃木県立美術館、2005年。このうち、「前衛の女性1950–1975」展図録掲載の拙文英訳が以下のサイトからダウンロードできる。https://artplatform.go.jp/readings/R202003

13

「アジアをつなぐ―境界を生きる女たち1984–2012」展、福岡アジア美術館、沖縄県立博物館・美術館、栃木県立美術館、三重県立美術館、2012–2013年。図録も出版。掲載論文は以下のサイトから読める。https://asianw-art.com/project/

14

笠原美智子が企画開催した展覧会は、註2の小勝、前掲論文の参考文献を参照。以下のサイトにも掲載。https://asianw-art.com/bibliography/

2017年以後は、「ダヤニータ・シン インドの大きな家の美術館」展、2017年、「愛について アジアン・コンテンポラリー」展、2018年(ともに東京都写真美術館)を企画開催。

15

https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/j/art/2005

16

「特集 女性たちの美術史」『美術手帖』vol.73, No.1089、2021年8月号。

17

小勝禮子「アートとジェンダーの現在地」『月刊アートコレクターズ』No.197、2025年8月号、106-107頁。

小勝禮子

1955年埼玉県生まれ。近現代美術史、ジェンダー論。実践女子大学、京都芸術大学非常勤講師。元・栃木県立美術館学芸課長。企画開催した主な展覧会に、「揺れる女/揺らぐイメージ フェミニズムの誕生から現在まで」(1997年)、「奔る女たち 女性画家の戦前・戦後」展(2001年)、「前衛の女性1950–1975」展(2005年)以上、栃木県立美術館、「アジアをつなぐ―境界を生きる女たち1984–2012」展(福岡アジア美術館ほか、2012–2013年)ほか。共著に、香川檀・小勝禮子『記憶の網目をたぐる―アートとジェンダーをめぐる対話』(彩樹社、2007年)、北原恵編著『アジアの女性身体はいかに描かれたか 視覚表象と戦争の記憶』(青弓社、2013年)。2023年「さいたま国際芸術祭2023」市民プロジェクトとして「Women’s Lives 女たちは生きている―病い、老い、死、そして再生」展のキュレーションを担当。2020年よりウェブサイト「アジアの女性アーティスト:ジェンダー、歴史、境界」を管理・運営。https://asianw-art.com/