日本人写真家

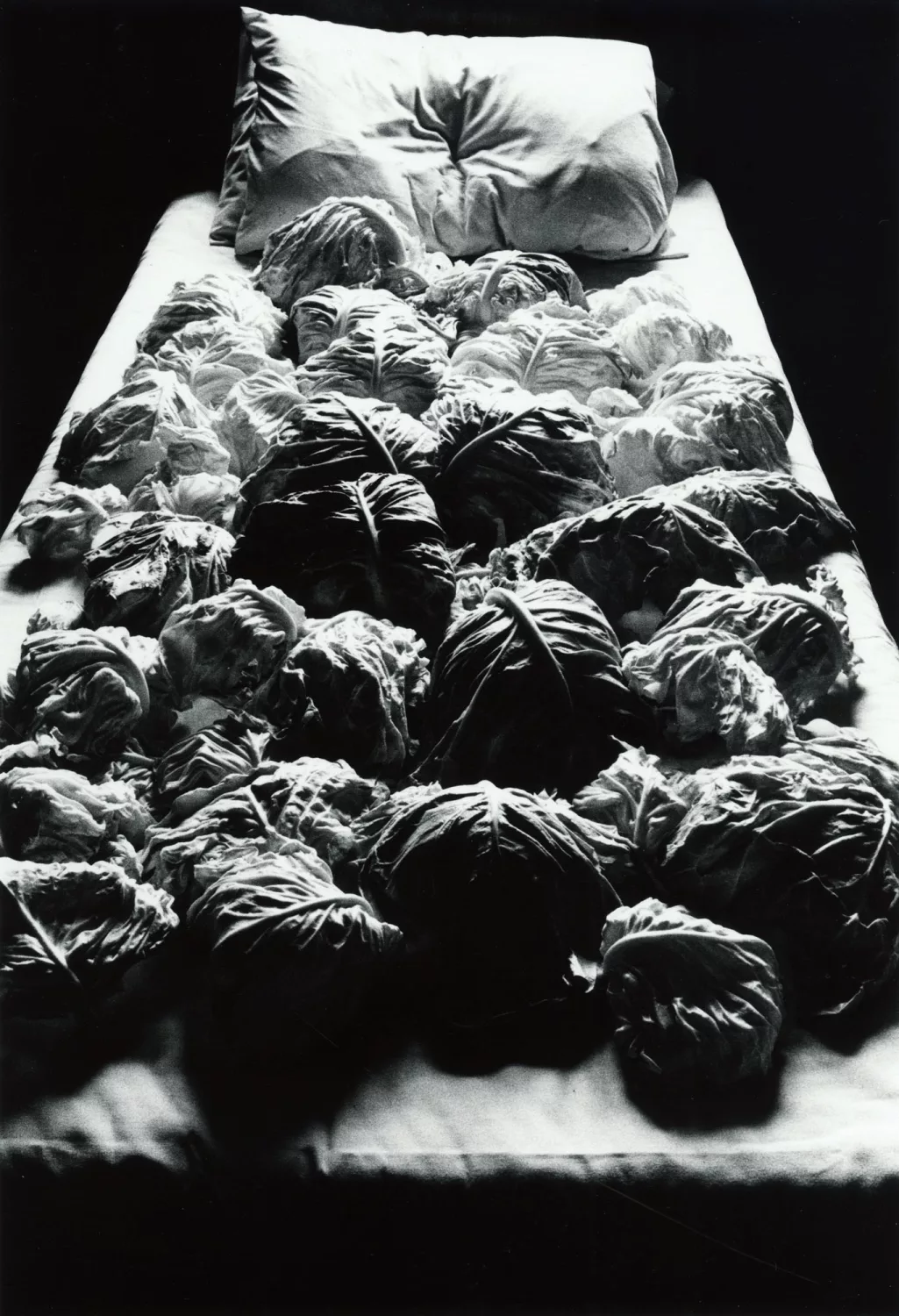

1955年神奈川県鎌倉市生まれ。1978年に創形美術学校版画科を卒業後、1978年から1980年まで東京綜合写真専門学校で学ぶ。1985年に新宿ニコンサロンで個展「Still Life」を開催して以来、生鮮食品を主な被写体としたユニークな静物写真作品を発表。1979年の処女作《キャベツ+寝台(1)》では、ベッドいっぱいにたくさんのキャベツが描かれている。1986年頃からは食べ物、特に魚の頭や目、皮を切り、並べ、物体に貼り付けるようになった。今にとってそれは、見る者の触覚や嗅覚を刺激することであり、心地よさと不快さの中間のような曖昧な状態に導くことが目的だった。また、食べ物が最終的に腐り、悪臭を放つ時間感覚も喚起されるが、それは伝統的な静物画とは異なるが似ていると言える。

彼女の作品は、新たな奇妙な意味を生み出すために、シュルレアリストが異なる文脈のものを同じ舞台で構成したデペイズマン(居心地の悪さ、違和感)と呼ばれる手法を彷彿とさせると指摘されることがある。確かにその通りだが、今の作品はそれを超えている。彼女の作風をユニークなものにしているのは、新鮮な魚の部位が絵画的な構成要素として機能し、《シルクハット+潤目鰯》(1994年)の場合は帽子という形を作り出している点だ。これらの要素は、典型的なシュルレアリスムの設定のように、時計、眼鏡、ヒョウ柄の布と組み合わされている。しかし魚のパーツが強烈な存在感を放つため、見る者は絵の全体像を把握するのに苦労し、むしろジュゼッペ・アルチンボルド(1527–1593年)の肖像画のように、それぞれのパーツが主題そのものに見えてくる。このような手法は、今の写真の中の人物だけでなく、物体にも適用されている。《鶏+南瓜+ウクレレ》(2001年)は、ファム・ファタール(魔性性を持ち、相手の運命を変える相手)のように、女性の姿をエロティックに描きながら、人形のような体さえも客体化し、鑑賞される立場に置く。しかし前述の通り、人形のようなニワトリの体に魚の目というのは、あまりに意外性がありすぎて、単なるパーツとしてしか見ることができない。ニワトリの目そのものが、見られるためだけの物体という位置づけから切り離されてしまうのだ。また、女性の身体よりも男性の身体がモチーフとして選ばれているという点で、今の作品制作にはジェンダーの視点が反映されているという指摘もある。結論として、 今は静物をテーマに、魅力とぎこちなさの間で揺れ動く感情をユニークな方法で呼び起こす写真作品を制作し、40年以上にわたって静物の被写体を写真の中で客観化し、写し出しがちな男性の視線とは別の視点を生み出している。

2021年、神奈川県立近代美術館別館で今道子の大規模な個展「フィリア―今 道子」が開催された。1991年に第16回木村伊兵衛賞を受賞。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025