建築家、抽象画家

吉野信(信子)は、東京帝国大学法科大学教授で大正デモクラシーの理論的な指導者として知られる吉野作造(1878–1933年)と阿部たまのの長女として、東京または仙台で生まれた。本名は信(のぶ)だが、当時の女性は名に「子」つけて通称とすることが多かったため「信子」とも呼ばれた。本郷の誠之小学校、東京女子高等師範学校付属高等女学校を卒業した後、アテネ・フランセでフランス語を学んだ。21歳の頃に、東京帝国大学建築学科の学生だった土浦亀城(1897–1996年)と出会い、1922年に結婚。亀城の影響で建築に興味をもった信子は、1923年4月、アメリカのフランク・ロイド・ライト(1867–1959年)の事務所で働くことになった夫とともにロサンゼルスへ渡った。

土浦夫妻が渡米した当時、ライトは西ハリウッドの住宅をアトリエ兼所員用住居としていた。信子はライト事務所所員のウィリアム・スミスの指導で、図面のトレースから始め、米国の通信教育で建築設計・製図を2年間学び、在米中にコースを終了した。

1924年の早春、土浦夫妻とスミスはウィスコンシン州にあるライトの自宅兼アトリエ、農場などを含む広大なタリアセンに移り、そこで1年半余りを過ごした。信子はライトのアトリエで、パースの着彩などの仕事をする傍ら、ライトの浮世絵や古美術の整理を手伝った。ライトは、着物姿の信子を連れて出かけることを好み、小柄だが存在感の大きい信子をライトは「ビッグ・リトル・ノブ」と呼んで信頼した。

1925年4月のタリアセンの火災によってライトの居室部分が焼失、夫妻はその後の再建を手伝った。10月にタリアセンを辞してシカゴに移り、11月から夫妻は車で大陸を横断し、帰国の途についた。

1926年1月に帰国した後、すぐに亀城は大倉土木(現大成建設)に就職した。その傍ら、亀城は自宅でも個人的に住宅を設計しており、信子はその手伝いをした。それらの住宅の中には、《谷井邸》(1929/30年)、《大脇邸》(1930年)、《五反田の自邸》(1931年)など、明らかに信子と共同設計した住宅もある。

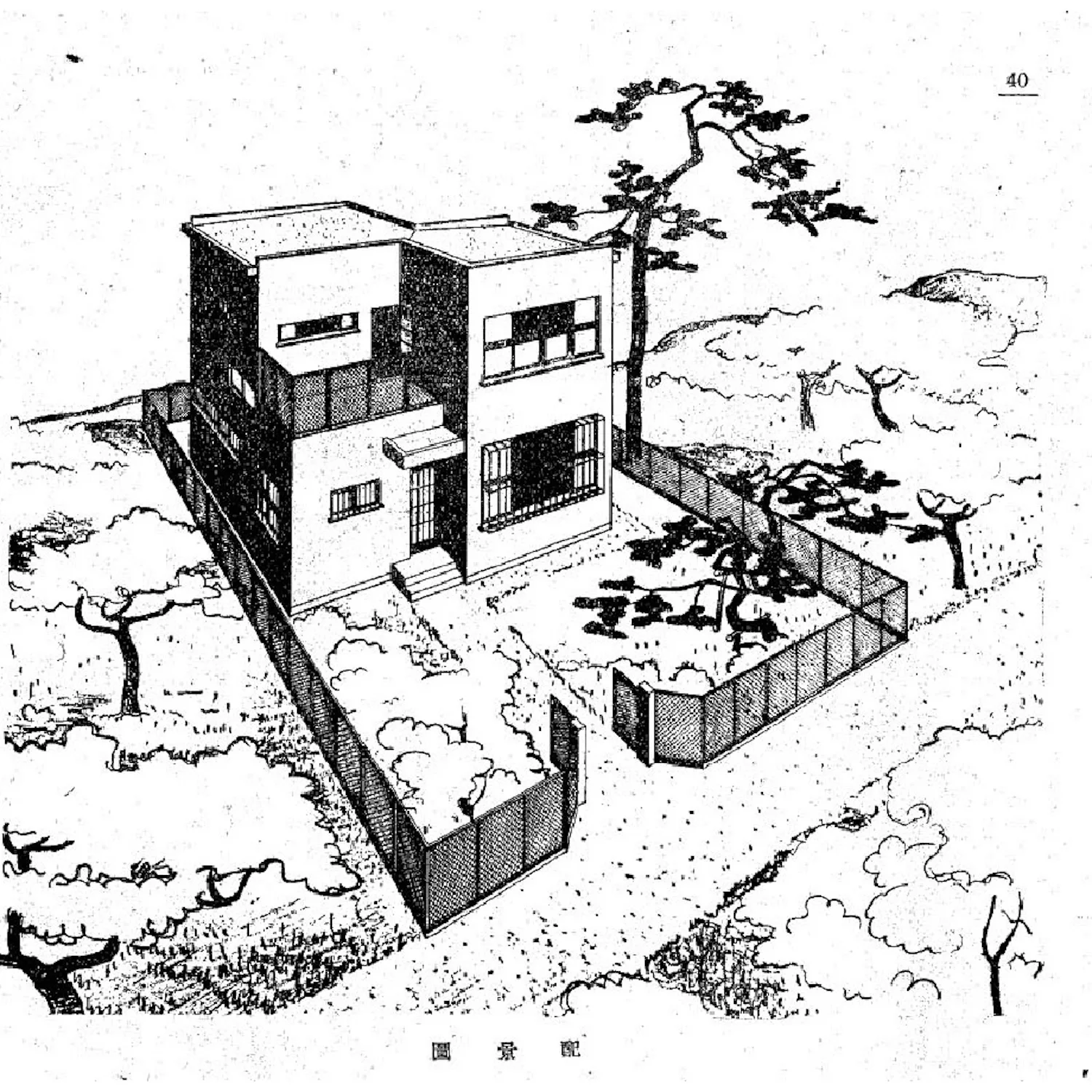

信子自身が設計した作品としては、アサヒグラフ主催《『新時代の中小住宅』懸賞設計―甲種銀賞入選案》(1929年)がある。その実物大モデルハウスは成城学園の「朝日住宅展覧会」の敷地に朝日住宅7号型として建設された。信子は婦人雑誌や新聞といったメディアに取り上げられることもあり、1929年の新聞記事「涼しい家―窓を大きくした文化住宅、土浦のぶ女史の設計談」はその一例である。一戸建住宅における信子の主張は、1)無駄のないスペース利用、2)能率的な住まい方ができること、3)衛生的、4)防寒防暑の設備が完全であること、であった。

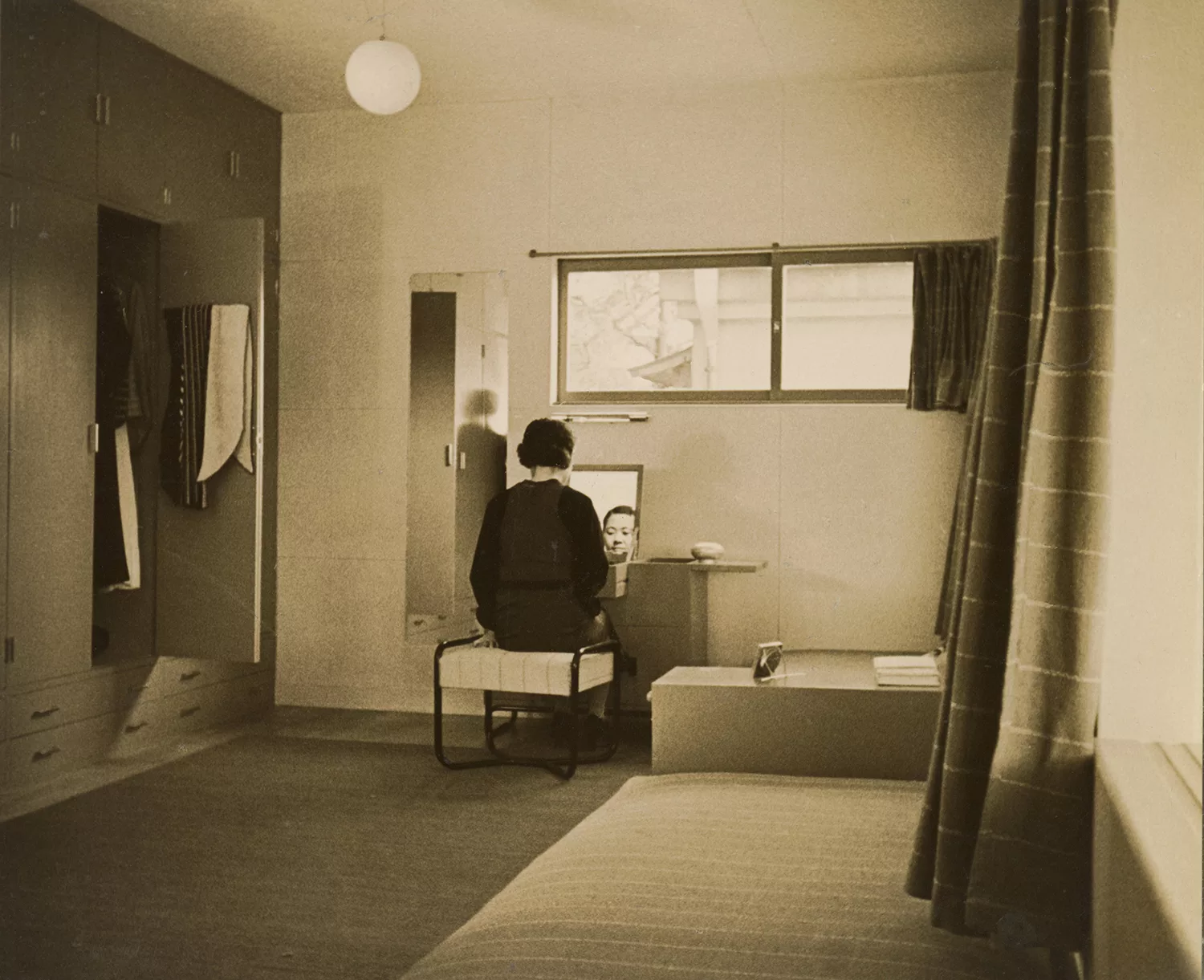

《上大崎の自邸》(1935年)は、ライトの帝国ホテルを思わせる相互貫入する空間と、欧州のモダニズム建築の機能性を合わせ持つ木造乾式工法の住宅である。その外観は国際様式だが、日本の風土を考慮して窓に小庇が付くなど地域性も持ち合わせている。この住宅も亀城と信子の共同設計で、当時の朝日新聞の記事には、「女建築家として躍進の一歩を踏み出す土浦のぶ子さんだ」、「信子さんも立派な技師の一人として夫君と共に建築界に活躍する事になったのだ」と書かれている。この自邸は、1995年に東京都指定有形文化財に指定され、2024年に南青山に移築・復原された。

1934年12月に亀城は土浦亀城建築事務所を設立した。信子はインテリアを担当したものの、男性ばかりの建築界に女性が入ることは難しく、1937年以降は建築の仕事から離れ、写真家野島康三(1889–1964年)が主催するレディス・カメラ・クラブに参加した。中国東北部の旅の写真集『熱河遺蹟』(相模書房、1937年)には、岸田日出刀(1899–1966年)や亀城とともに、信子の作品も含まれている。

第二次世界大戦後も、信子は建築に戻ることはなく、90代まで抽象画を描き続けた。師である末松正樹(1908–1997年)門下の松樹会展に毎年出品し、また1969年から93年までに6回の個展を開催した。

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025