日本人現代美術家

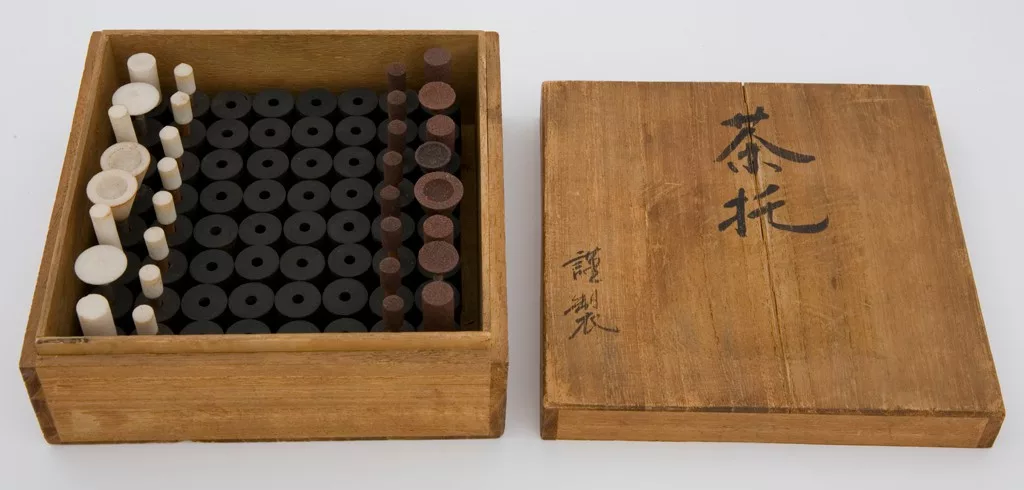

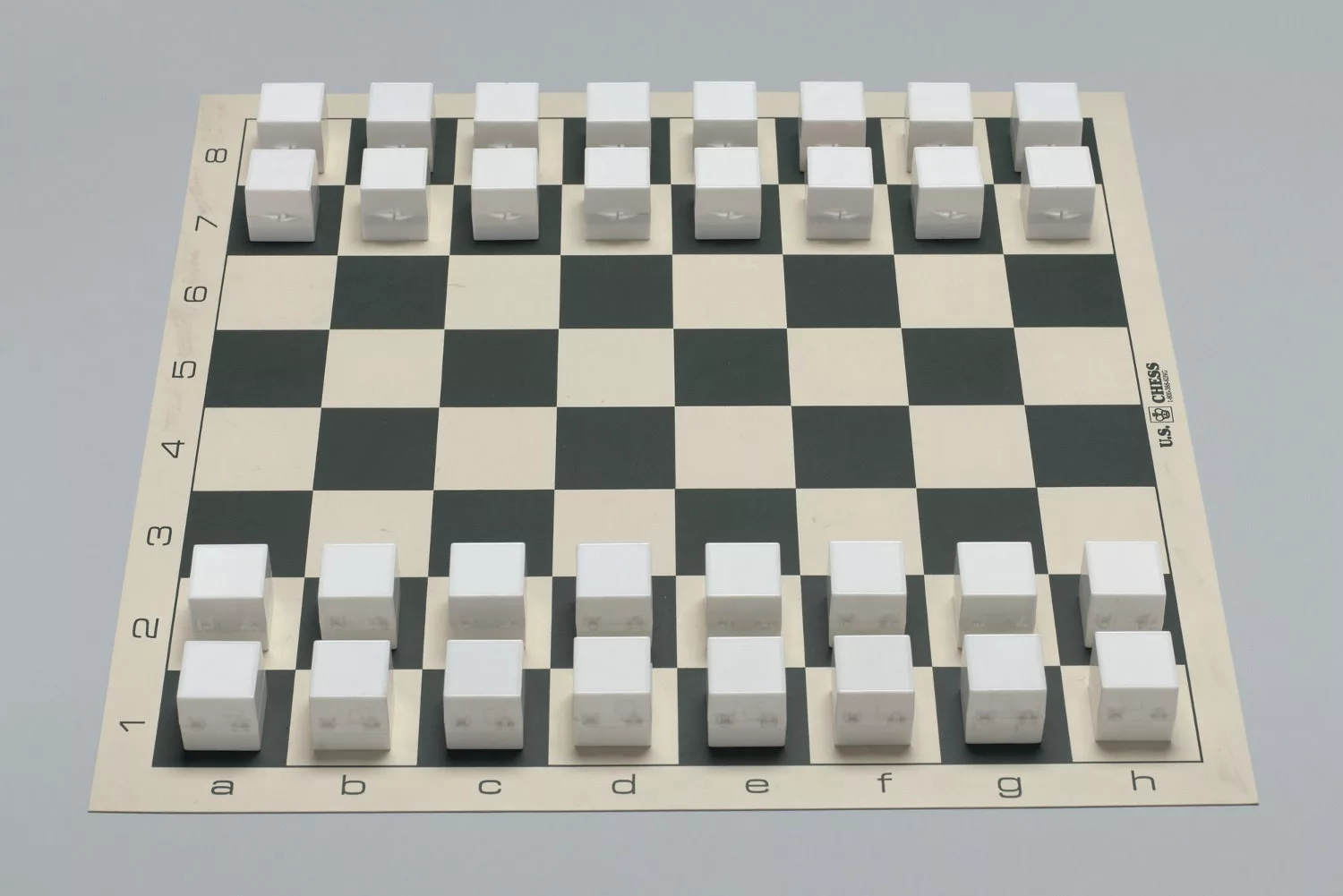

地主の家に3人兄弟の末子として生まれた斉藤陽子は、激しい戦争にもかかわらず、中流階級社会で平和な子供時代を過ごした。日本女子大学で心理学を学んだのち、教師となる。1953年、創作の自由を擁護・推進すべく、久保貞次郎(1909–1996年)が創設した美術教育運動「創造美育運動」に参加。この団体が主催したワークショップの一つで、斉藤は美術家、靉嘔(1931年–)と出会い、交友するようになる。靉嘔を通じて、彼女は東京で、そして後にはニューヨークで前衛芸術運動に携わるようになる。1958年に靉嘔がニューヨークに移住すると、その話に惹かれ、斉藤も963年にニューヨークに渡る。靉嘔からフルクサスの創設者ジョージ・マチューナス(1931–1978年)に紹介された斉藤は、自らの体験を通して、フルクサスの自由な精神と表現手法に共感するようになる。このグループが「CC V TRE」などの雑誌の発行や、カードやさまざまなものを入れたプラスチック箱の制作を始めたのは1964年のことだが、日本の釘のない木箱に魅了されたマチューナスが、斎藤に製作を依頼していたとも言われている。彼女の文化的背景は、おそらくグループの審美的な選択、特に「箱」シリーズの制作全体に影響を与えたとみられる。その代表的なものとして《ナット&ボルト・チェス》(Nut & Bolt Chess、1964年)、《グラインダー・チェス》(Grinder Chess、1965年)、《フルクサス・チェス》(Fluxus Chess、1965年)などのチェス・セットのシリーズがある。

1965年からは、斎藤は五感と音楽を創作に取り入れた。遊び、対話、音楽というアイデアを掘り下げ、1970年代初頭に紙製のキューブで観客を遊ばせるパフォーマンス《キッキング・ボックス・ビリヤード》(Kicking Box Billiard、1971年)を始めとする初期パフォーマンス作品を手がけた。その後、1968年からデュッセルドルフに定住する1978年まで旅をした。彼女は複数の出版社でオリジナルの出版物を作り続け、1979年に自身の出版社Noodle Editionsを設立した。1990年、彼女は《ドゥ・イット・ユアセルフ・ショップ》(You and Me Market or Do It Yourself Shop)という、さまざまなジャンルのものを陳列する移動可能な店であり、観客が商品を選んで初めてアートとして成立するという作品を制作している。

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025